生平與成就:

李可染像

李可染(1907-1989),江蘇徐州人,現代中國畫家,原名李永順,曾用別號三企。他13歲師從錢食芝學習傳統山水畫; 16歲入上海私立美專師范科學習; 1929年以優異的成績被杭州西湖國立藝術院破格錄取為研究生,師從林風眠、法國名畫家克羅多研習西畫; 1943年應聘為重慶國立藝專講師,從事中國畫教學、創作; 1946年應徐悲鴻之聘,為國立北平藝專教授,并拜齊白石、黃賓虹為師,潛心于民族傳統繪畫的研究與創作; 1949年后,先后任中央美術學院副教授、教授,中國美協理事、副主席,中國畫研究院院長等職。李可染20世紀40年代的山水畫還留有八大山人、董其昌的影子,清疏簡淡,是一種線性筆墨結構。20世紀50年代以后的作品,借助于寫生塑造新的山水意象,由線性筆墨結構變為團塊性筆墨結構,以墨為主,整體單純而內涵豐富,濃重渾厚,深邃茂密幽靜。他從范寬(北宋畫家,生卒不詳) 、李唐、龔賢、齊白石、黃賓虹、林風眠等古今大師那里汲取了創造樸茂深雄風格的營養,又迥然不同于他們。他的作品多取材于江南與巴蜀名山大川,因而融鑄了他風格中的幽與秀。他的純樸、醇厚的北方素質又使他的風格溶入了樸茂深沉。他又將光引入畫面,尤其善于表現山林晨夕間的逆光效果,使作品具有一種朦朧迷茫、流光徘徊的特色。從總體看,李可染的山水畫比明清山水畫更靠近了對象的感性真實,減弱了意與形式趣味的獨立性,創造性地探索出了一種時代精神的新圖式,并且表現出了渾厚博大的精神力量。這是對于明清以來山水畫形式化、程式化傾向的一種修正和突破,也與五四運動以來注重寫實的文藝思潮相一致。李可染對寫意人物畫曾下過很多功夫,下筆疾速,動態微妙,形象夸張但不丑化,樸質卻不古拙,富于詼諧、機智和生活情趣,齊白石曾給予很高的評價。李可染還是畫牛高手。他喜歡牛的強勁、勤勞和埋頭苦干,畫室取名師牛堂,多年來畫了大量牧牛圖。

藝術地位:

李可染是中國現代山水畫的開山之祖,是致力現代山水畫創新的第一人。他改變了傳統山水畫的面貌,他的山水畫創新影響深遠,具有迥然不同于古人和當代人的特殊藝術風格和藝術語言。他以獨特的個性風格,體現了現代山水畫的時代共性。李可染的山水藝術是建立在深入了解和精深把握傳統精神基礎之上的大破大立。李可染的山水是在創作途徑上的化古出新、借西為中,因而在成就上發展、充實了傳統。李可染在理論上自成體系,學生及追隨者甚眾,被稱為“李家山水” 、“李可染畫派” 。

技法特征:

筆法: 1947年拜齊白石為師以前,李可染用筆受林風眠的影響較大,下筆迅疾,線條流暢; 拜白石為師后,深得白石用筆真傳,筆法大變,運筆變得緩慢,追求線條的力度和樸拙的版畫線條效果,用筆深厚古拙、力能扛鼎、剛中寓柔,力圖將書法中的“屋漏痕” 、“折釵股”發揮到極致; 晚年筆法更趨樸拙,但由于手指發顫,經常出現鋸齒型病筆。他作品的畫面形象整體性強,無論畫樹、屋、人、山,上下前后一氣落筆,從勾勒開筆到苔點都是如此。

用墨、設色: 李可染用墨主要受黃賓虹影響最深,他的積墨法主要源自黃賓虹,并吸收了齊白石的筆墨結合法。李可染要求墨法要為層次服務,墨法要凸顯物象真實的明暗關系,以及畫面整體中物象之間的明暗關系。墨法與筆法的關系,在于以虛處用墨襯托實處用筆,突出具體物象或畫面整體的精彩處或重點,體現骨肉統一的關系。李可染山水畫采用逐層皴染的積墨法,作畫很慢,一幅畫往往要多遍積墨,這種畫法明顯借鑒了黃賓虹晚年山水的濃皴重擦。但是,兩者又截然不同,雖然黃賓虹和李可染都以皴擦點染為主,但黃賓虹著力于用筆,李可染著力于用墨; 李可染善于用墨來表現物象的色和光。這就是說,他從黃賓虹那里學到了宋元人傳統的以暗寫明法,吸收了林風眠、倫勃朗(RembrandtHarmenszoon van Rijn ,1606-1669)的色光處理法。李可染的作品大多以墨為主,色彩僅起輔助作用,但他的山水畫的設色與古典文人畫以墨為主的淺降法不同,而是借鑒了西畫的寫生法和水彩技法,以造化為師,設色在單純中求變化,敷色淡雅,講究色與墨的渾融滲透,并刻意突出、強調逆光的表現。

造型: 李可染是學西畫出身,素描功力深厚,造型能力很強。與傳統山水畫家閉門造車的臨仿不同,其山水畫的造型都是源于對景寫生并加以提煉而成,因此,他的畫比傳統的山水畫更具有真實感和現代感。他把寫生作為創新的試驗田,寫生解決的主要是造型問題,并將西畫中的明暗處理方法引入中國畫,將西畫技法和諧地融化在深厚的傳統筆墨和造型意象之中,強化造型的整體感。用積墨法的沉厚,追求版畫樸拙厚重的味道,潑墨法的透明,破墨法的幻變,都被他靈活地糅合在一起。

構圖: 元明清傳統山水畫構圖大多是上下留白,以體現天高地闊之意。李可染是一位創新型的畫家,其新之一,即體現在構圖的“滿” 。當然,也可在古代繪畫特別是宋畫的 “全景式山水”里找到源頭,但是,在這一點上,李可染又是“推陳出新” ,走到極致。他用豐滿的構圖建樹了強烈的個人圖式。20世紀40年代前期,他的作品在四川時尚有不 “滿” 之作,個人面目至少山水尚未確立,畫面還顯得比較空靈、疏簡;1954年他開始寫生后,畫面逐漸“滿” 起來,作品取飽滿的構圖,或仰視、或俯視、或側視、或平視,無不善于逼邊。

不足與遺憾:

李可染在現代中國畫壇產生了巨大影響,對待傳統他曾講過: “要以最大的功力打進去,要以最大的勇氣打出來。” 但是,論傳統功力,他不如同時代的錢松巖和陸儼少; 論藝術創新的魄力與深度,他不如林風眠和吳冠中; 在才氣上,他不如傅抱石和石魯。由于性格原因,他作畫過于小心、謹慎,而失之于刻板與做作,過分經營導致缺乏靈氣。有些紅色題材作品,雖然代表了一個時代,卻并未達到藝術的最高境界。他晚年的作品出現了程式化的趨勢。

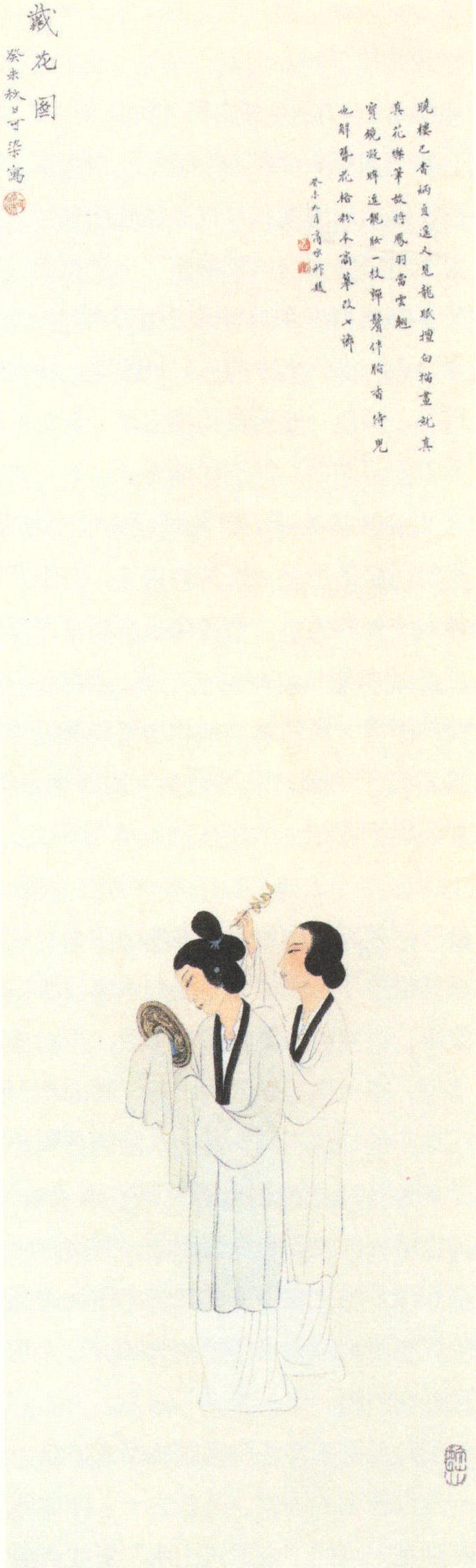

圖141 李可染1943年作《戴花女》

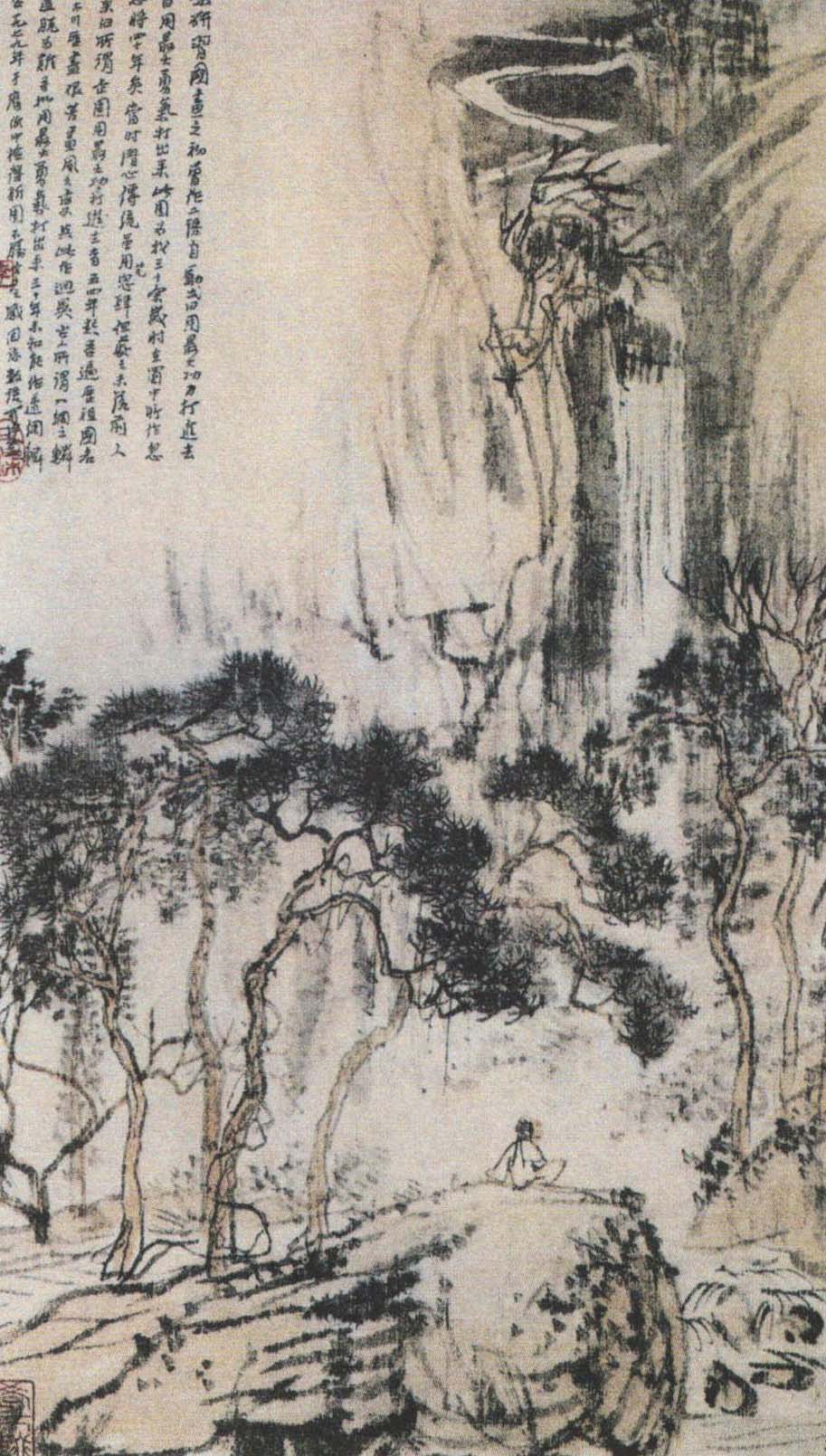

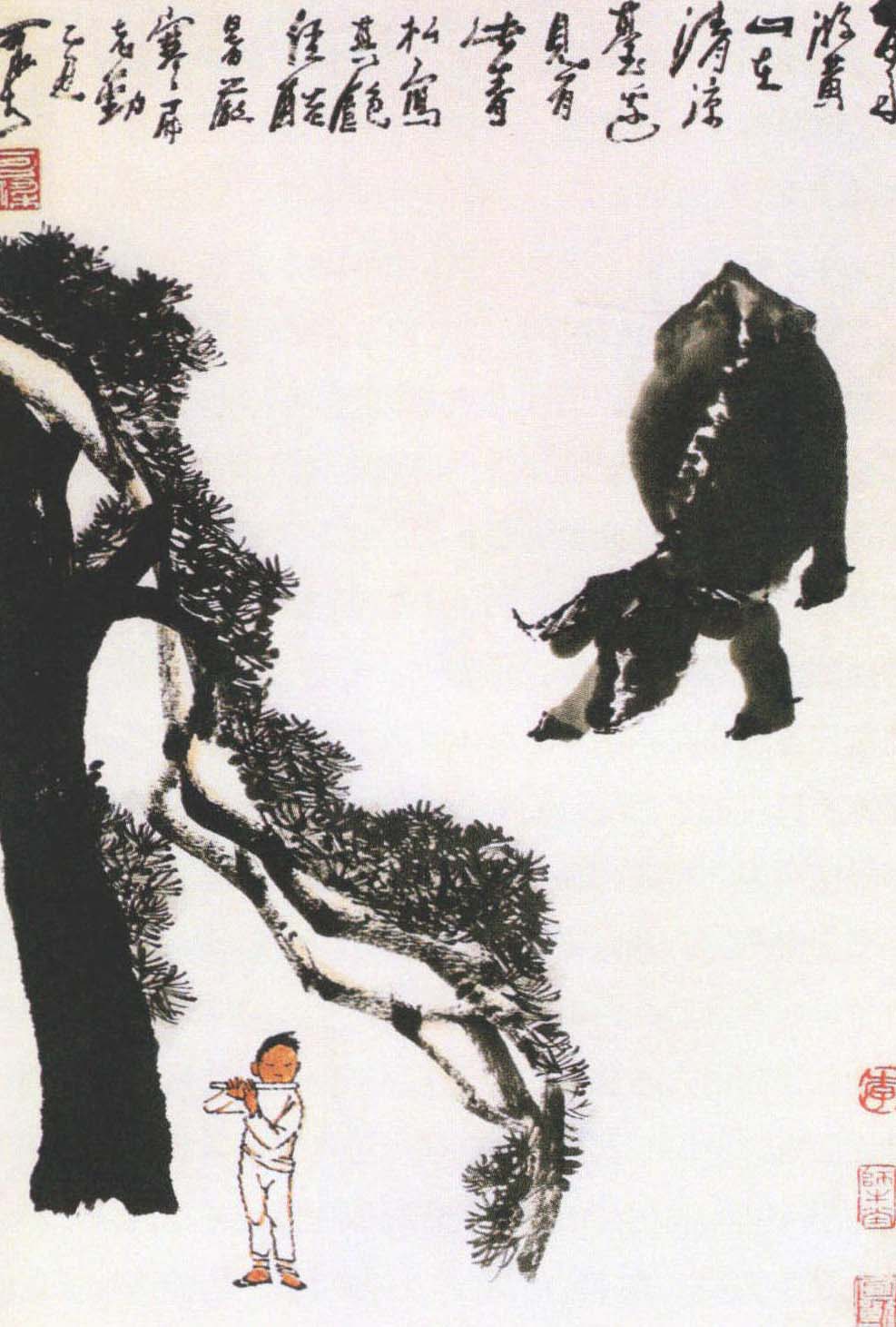

圖142 李可染1943年作《松下觀瀑圖》

畫作點評:

一是李可染1943年作《戴花女》 (圖141)。此畫是李可染任教于國立藝專期間的一件工筆人物圖,畫家以唐以來最盛行的仕女戴花收裝為表現對象,衣紋細線游絲,攜薄紗裙帶,手拈簪花,護理容鏡,羅傅衣的透明感,襯托著發髻的松挽,美目朦朧,若思若盼,真可謂 “衣依闕闕兩如何,細似青紗渺似波”。

二是李可染1943年作《松下觀瀑圖》 (圖142)。1943年結束了5年抗日宣傳工作的李可染,出任國立藝術專科學校中國畫講師,將更多精力投入到國畫筆墨的研習與創作中。從題跋可知,此畫正是作者36歲時在重慶所作,當時畫家正深研傳統,“以最大的功力打進去” ,游心疏簡淡雅的意趣,注重筆墨線條的表現力。這幅作品的筆墨、構圖雖習自石濤,但比石濤用筆更重法度,放逸中帶有雄渾,為日后開辟自家面貌打下了深厚的傳統基礎。

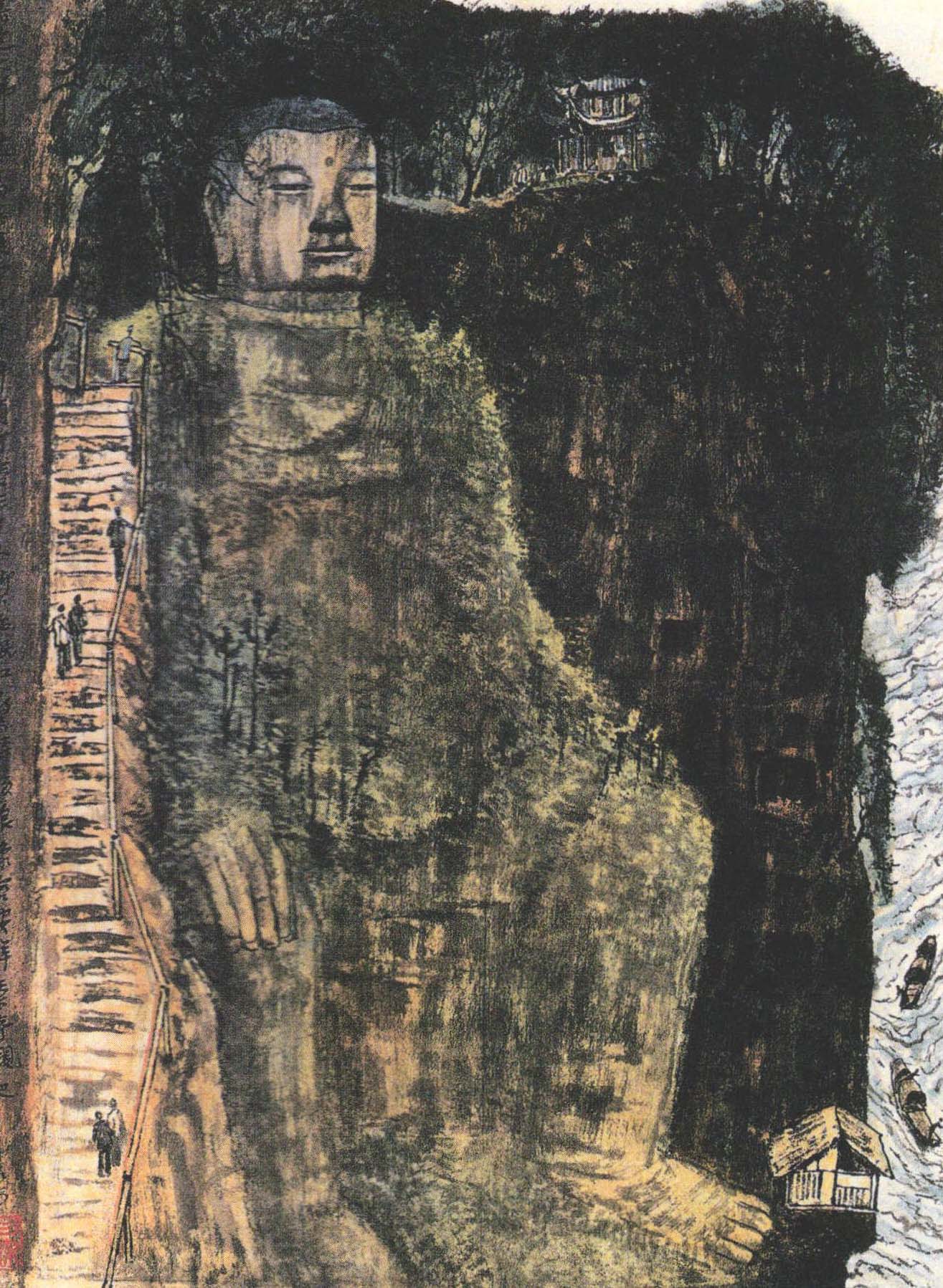

圖143 李可染1956年作《嘉定樂山大佛》

三是李可染1956年作《嘉定樂山大佛》 (圖143)。1954年,李可染與張仃(1917-2010) 、羅銘(1912-1998)出外寫生辦展引起轟動。此后,他不斷外出寫生,尋求中國畫風格轉型的途徑,致力于“為祖國河山立傳”。1956年再度長途寫生,春季由北京出發,赴浙江、過三峽、入四川,冬季始歸。行程萬余里,作畫200幅。樂山大佛是李可染這次長途寫生的重點景觀之一。此畫以近景仰視特寫的方式表現樂山大佛,以濃墨畫山石、樹木、亭子,用淡墨畫大佛、扶梯,造型嚴謹,雖未完全擺脫素描寫實,但筆法沉穩、蒼茫,用墨層次分明、干濕兼備,構圖滿而不塞,畫面虛實對比強烈,逆光法表現大佛使畫面充滿了迷幻般的光感,突顯出大佛的高大、端嚴、靈光與神秘。木刻般的水紋,增添了畫面的整體感與拙樸感。此畫為寫生作品中的佳作。

四是李可染1962年作《巫峽帆影》 (圖144)。20世紀60年代初,李可染超越了對景寫生的階段,進入了“以意為之”的造景階段。畫中的景象集中了巴蜀、黃山、桂林、三峽等這些畫家心中向往、熱愛的山川。把以往寫生的畫稿進行剪裁、取舍、移位、組合,化為理想的畫面,更富意境之美和筆墨情趣而不單純是寫實素描,是這一時期李可染畫風的特點。

五是李可染1963年作《丹霞楓林》 (圖145)。此畫以其整體性極強的意象和色彩調子,沖擊著視覺與心靈,讓觀者聯想起《萬山紅遍》系列山水。但此畫的紅色調性偏暖赭,不似《萬山紅遍》畫采用朱砂那樣熱烈。嘗試以“積墨法” 、“積色法”與黑、紅二主色交融,所“積”層次也明顯比《萬山紅遍》畫少些。尤其是構圖,彎曲、清亮的長河和魚貫而行的幾艘小船,占據了 “畫眼”的中心位置,與《萬山紅遍》畫典型圖式的“飛瀑直下,錯落小屋”迥異,倒是與《漓江勝覽》系列 “以大觀小”的構圖法同趣。但《丹霞楓林》所有的藝術特征,都不能沖淡與《萬山紅遍》畫的內在聯系,卻又昭示觀者:此畫雖不屬于《萬山紅遍》畫系列,在探索中表現丹霞地貌的自然美,擁有的獨立性與特異性,賦與作品另一種高層次的審美意趣。

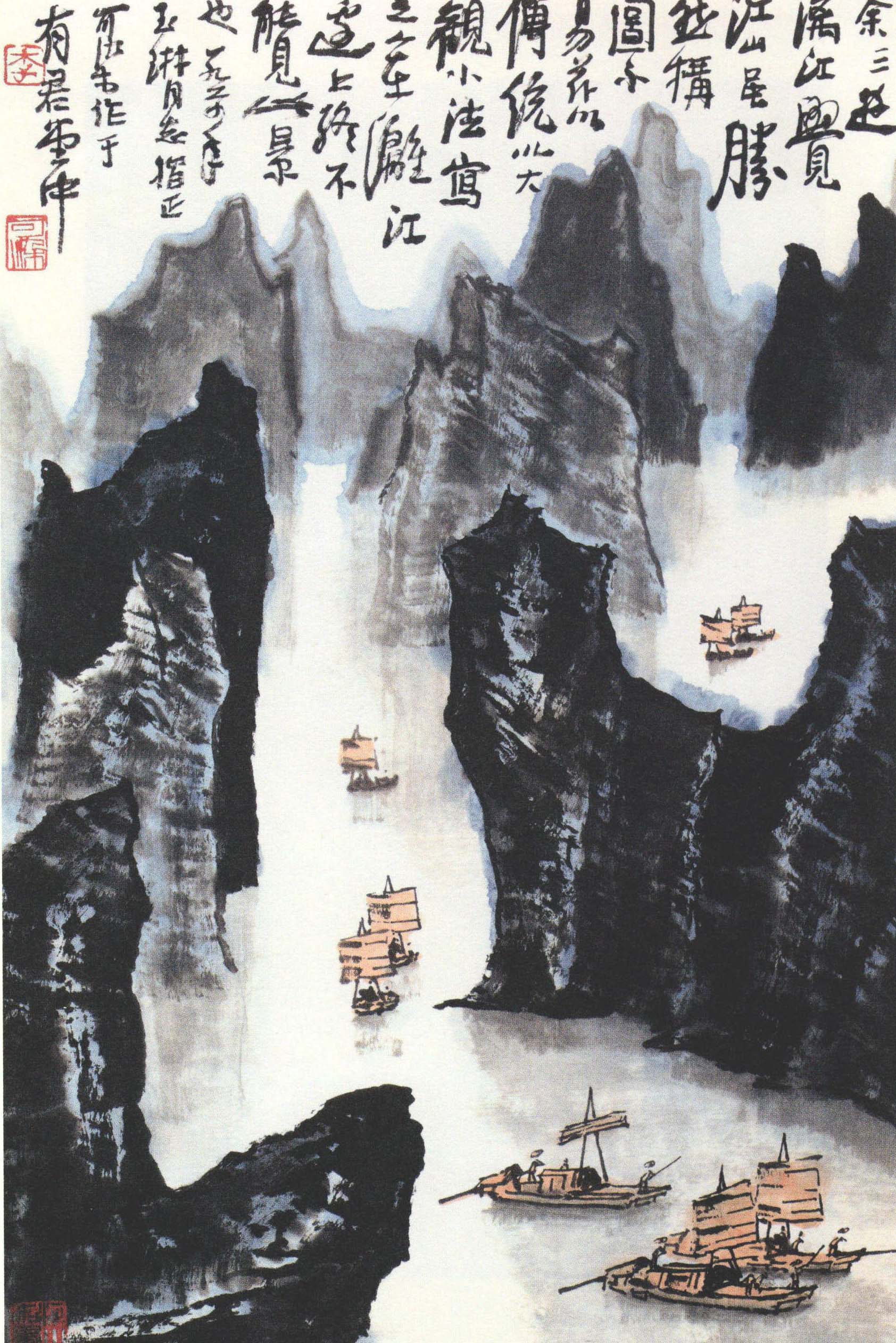

六是李可染1964年作《漓江勝景》 (圖146)。此畫是李可染山水畫經典性系列之一,作于1964年,屬漓江系列先導之作。畫面上方,題記依遠山參差錯落: “余三游漓江,覺江山雖勝,然構圖不易,茲以傳統以大觀小法寫之,人在漓江邊上,終不能見此景也。” 這概括出此畫創作之難點,言簡意深,包含了傳統畫理,是畫家對古人 “以大觀小”法的獨特感悟。“以大觀小” ,更是 “小中見大,咫尺千里”的前提。李可染筆下的漓江山水,畫于20世紀60年代的有多幅,構圖相似,都是借鑒了傳統的深遠法構圖。此畫融書畫為一體,知白守黑,對比強烈,虛實相映,意境深邃,為李家漓江山水的經典構圖。

圖144 李可染1962年作 《巫峽帆影》

圖145 李可染1963年作 《丹霞楓林》

圖146 李可染1964年作《漓江勝景》

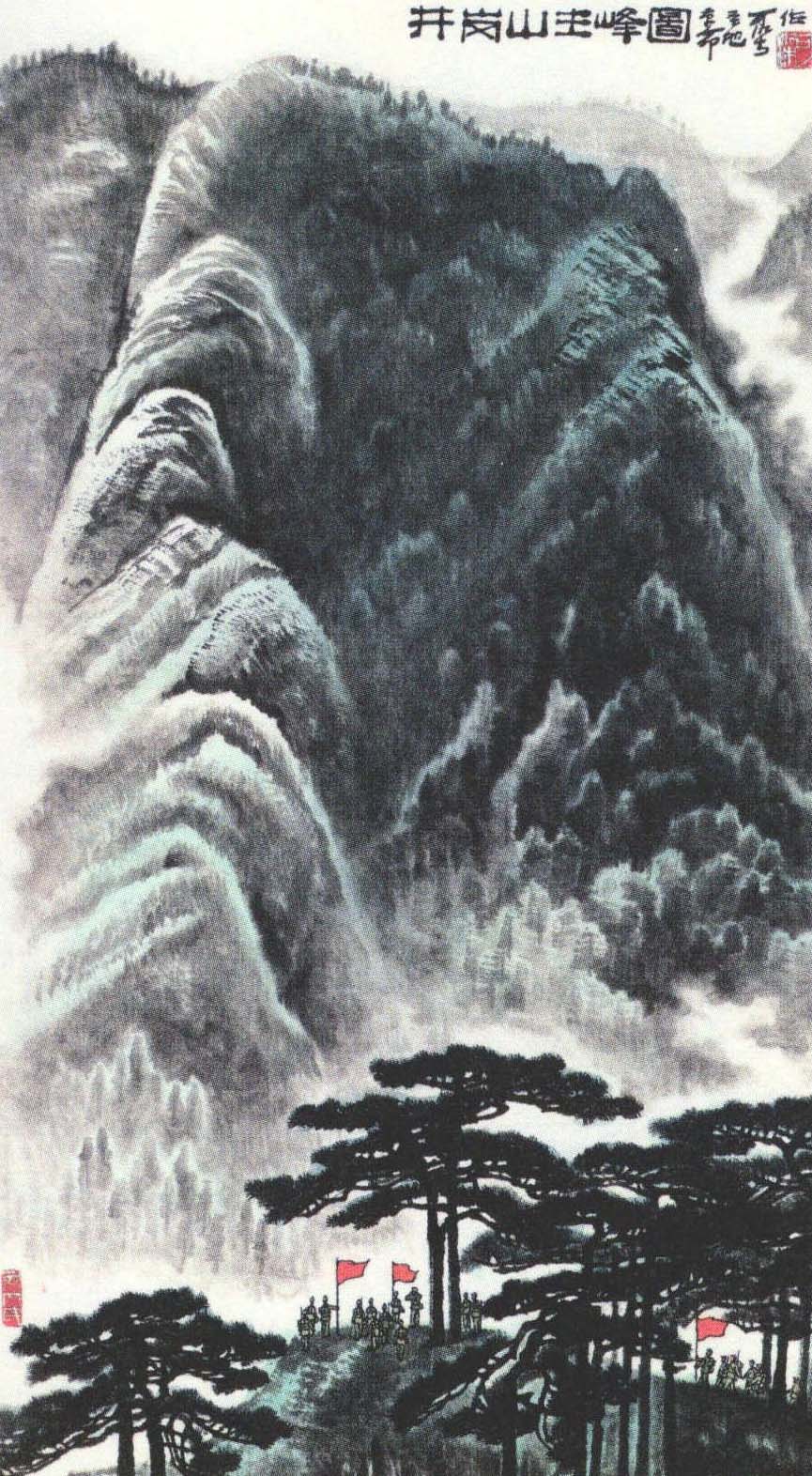

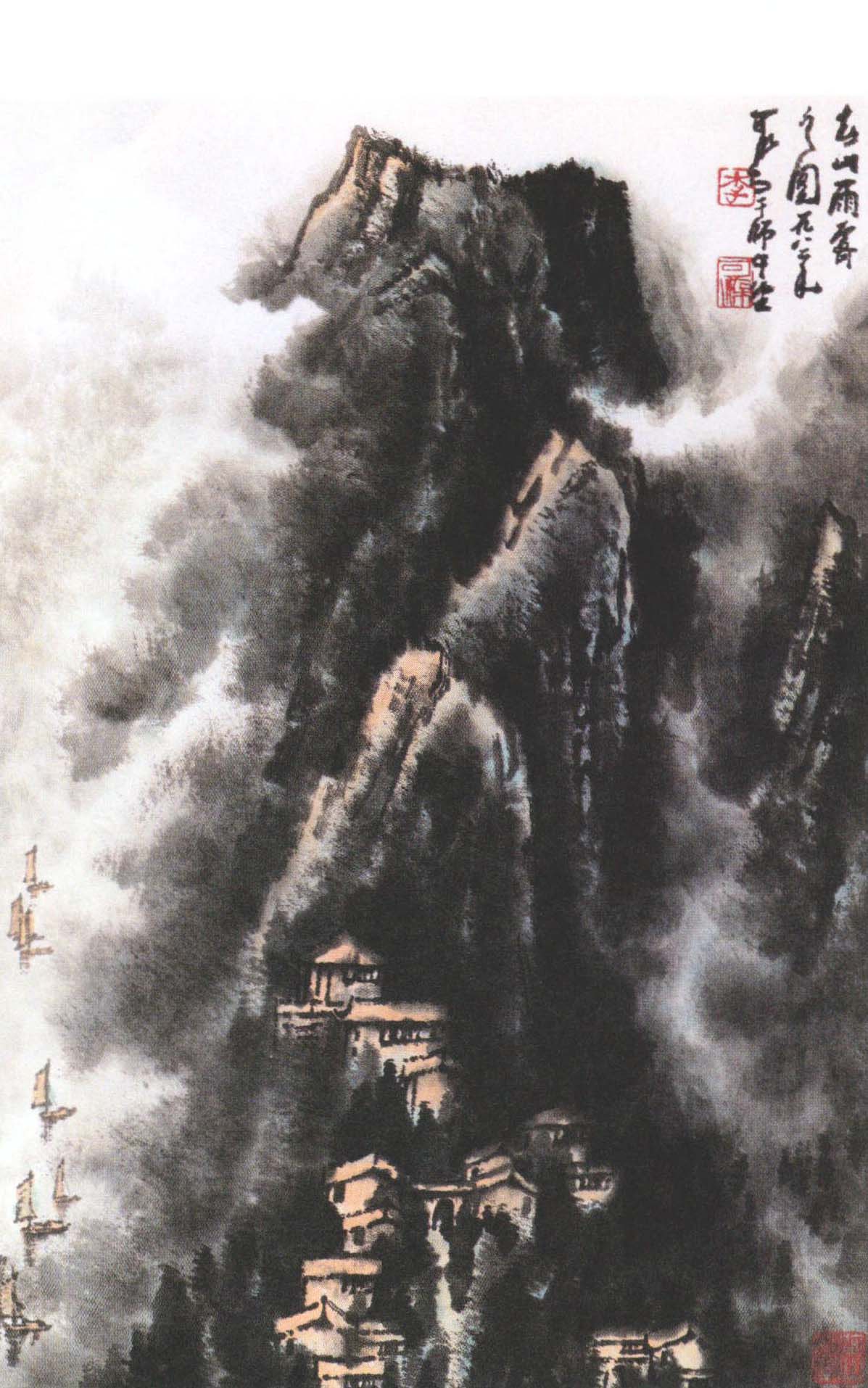

圖147 李可染20世紀70年代作《井岡山主峰圖》

七是李可染20世紀70年代作《井岡山主峰圖》 (圖147)。李可染創作的以井岡山為題材的山水畫作品,主要集中在20世紀70年代初和1977年至80年代初兩個時期。李可染在“文革” 開始不久,被完全剝奪了創作權利,到1968年12月才獲得 “解放” 。當時他的一位老朋友勸告他說: “可以畫些青山綠水,譬如以井岡山為題材,加上些扛著紅旗的紅軍,這樣誰還能批判呢?”李可染接受了這一建議,連續創作了十幾幅《井岡山》。李可染開始畫井岡山的時候,還不曾去過井岡山,不同于早先那些對景寫生、對景創作的山水畫作品,井岡山是他心目中的、想象的、理想的圣山。這類作品構圖相近,都是深受北宋畫家范寬的影響。畫面上直面觀眾的是一座巍峨聳立的高山,以翠綠為主調,蒼茫、潤澤,氣勢雄渾,樹木豐茂,是一種崇高壯美的藝術境界。觀眾與畫面前景上的紅軍處于同一視角,迫近大山。此畫大約作于70年代初,重新拿起畫筆的老畫家,用筆略顯生疏與拘謹。

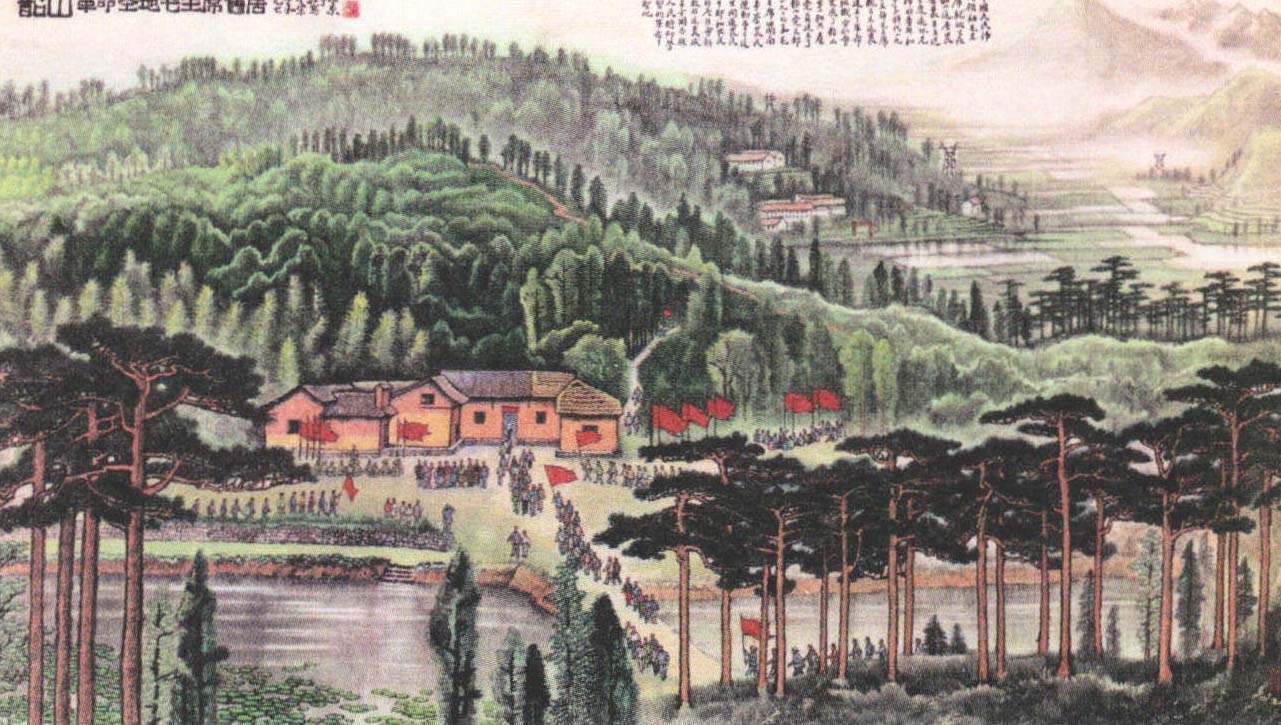

圖148 李可染1974年作《韶山》

八是李可染1974年作《韶山》 (圖148 )。李可染一生畫過至少4幅《韶山》,此畫是李可染同類題材中尺幅最大的一幅,構圖完整,經由屢次加工、修改,成為畫家的經典構圖和革命圣地題材的集大成之作。此畫能夠追蹤到歷代民間藝人組織畫面結構和剪裁自然萬象的傳統,還可以看到民間審美趣味,以及古代青綠山水和石窟壁畫的裝飾意味。畫家在畫中大膽使用紅綠原色,追求“紅光亮”的時尚,對比強烈,創造出清朗、和暖的情調與氣氛。毛澤東出生地素樸的農舍,是畫面中心表現的主題,從屋頂、墻壁到墻基,再到門窗,無不精心刻畫,分寸適度,恰到好處,獲得簡潔、亮麗的效果,傳達出溫馨而光輝的感染力和厚重的歷史感。近景松樹群造型獨特,高高的松樹主干,夸張了勁松的挺拔矗立感,對比著疏密相間、變化多端的松冠,或上升或下垂的自然節律美。這種個性化、符號化的藝術表現力,并非空想臆造而得,而是依據對黃山松大量寫生、反復提煉加工而成。此畫屬于李可染紅色題材的重要代表作之一,但由于畫時過于小心、刻意經營,導致了局部擁塞、呆板,素描味較重,特別是中景的山丘、樹林(圖149),畫得有些刻板、僵膩。

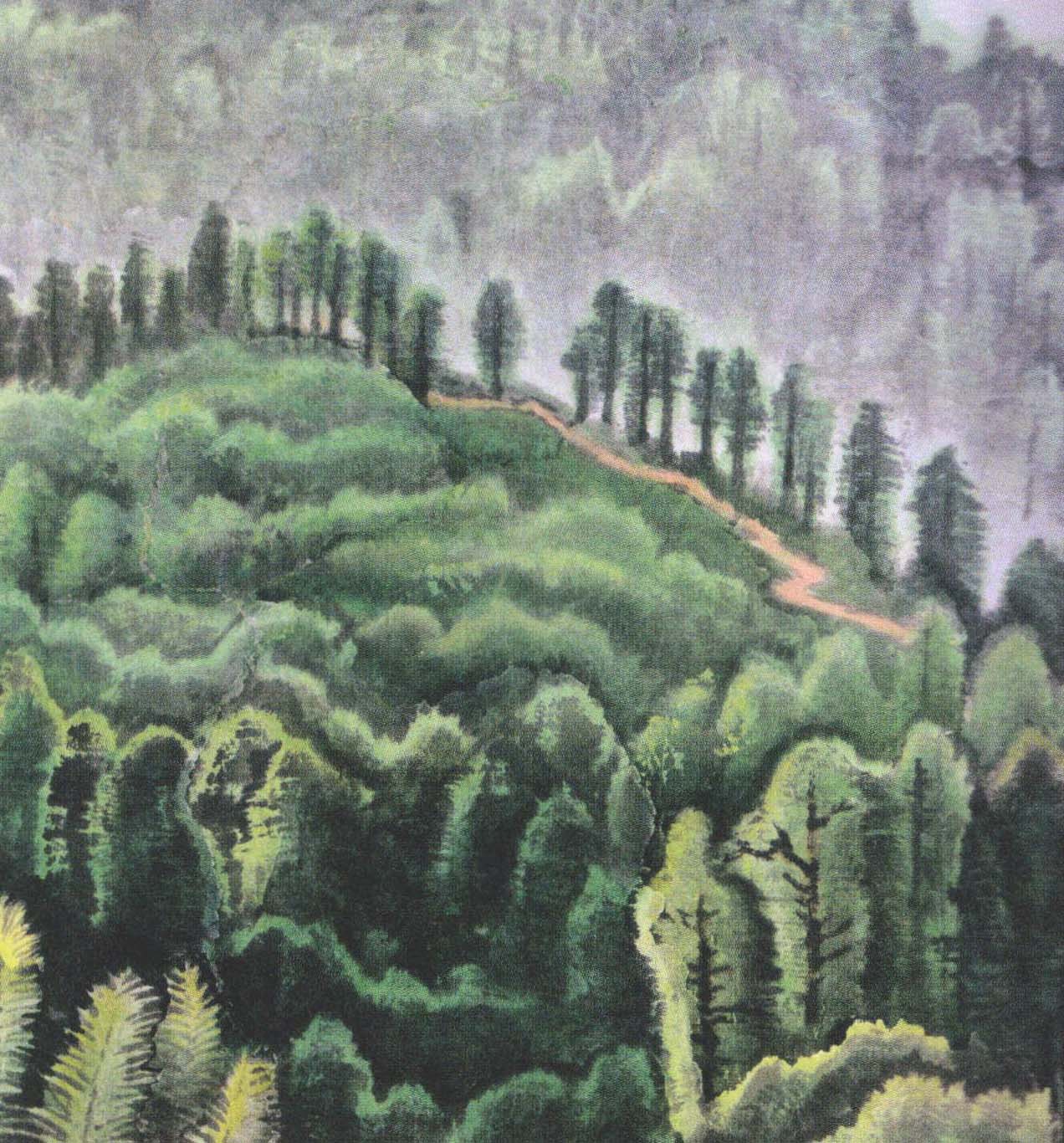

九是李可染1982年作《春山雨霽》 (圖150)。20世紀60年代是李可染山水“寫生中不失寫意風格”的時期,70年代末直至80年代末又進入到 “寫意精神為主導的升華概括”時期。此《春山雨霽》創作于1982年,有一種濃烈的抒情色彩,是“黑、滿、奇、幽”的李家山水的典范。春山雨后,積墨層層染出,明亮而潤澤,遠處江面,帆影點點,明暗虛實,變化萬千。南方山水的濕潤、青翠盡在畫家腕下生輝。而參與其間的煙霞色彩又為畫面增添了幾分明快、祥和與靜謐,崇山與茂林渾然一體,民居靜立于山間,煙霞環繞中升騰著氤氳之氣。畫家運用大片濕墨和淡墨,以潑墨和積墨為主表現山林,山坡上的民居以留白表現,以墨與色的明暗變化交待出空間層次,使空間由遠及近逐步推進。近景的樹木帶有逆光的效果,樹梢閃動著瑩綠的光暈。整幅畫既有氣勢,亦有情景,筆墨厚重而通透,為可染山水精品。

圖149 李可染1974年作《韶山》局部

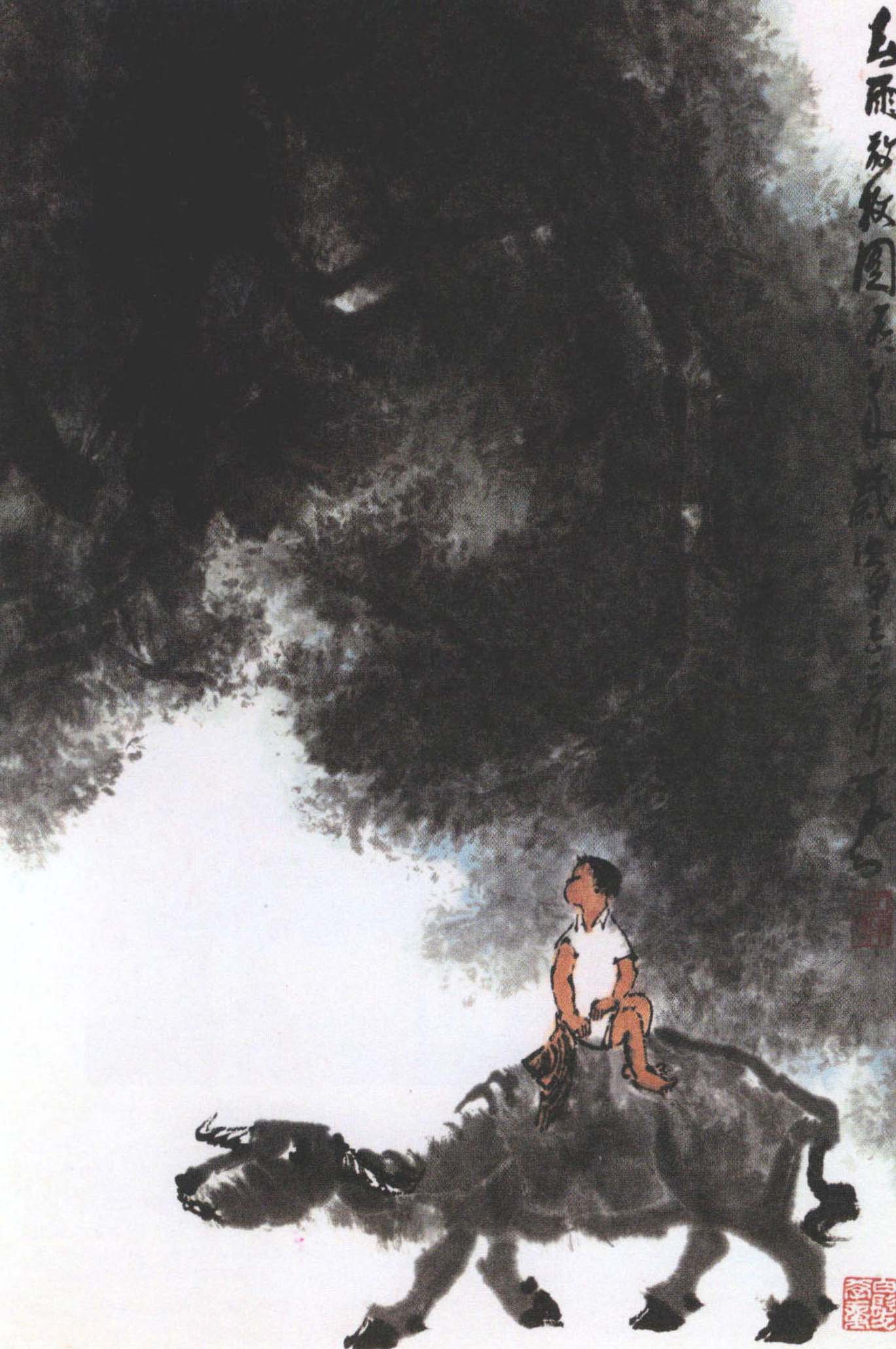

十是李可染1984年作《牧牛圖》 (圖151)。李可染喜畫水牛,從20世紀40年代至80年代,一直在畫牛,作品存世量較大。他推崇牛的吃苦耐勞精神,晚年將畫室命名為“師牛堂” 。《牧牛圖》描繪了江南春雨中暮歸的景象,以積墨、破墨,表現細細的春雨中枝繁葉茂的大樹,極盡渾厚朦朧之感。一牧童翹首坐于水牛之上,似乎正在享受著細細的春雨。所繪水牛,筆精墨妙,結構清晰,得益于西畫素描造型之功底。此畫為可染牛中之精品。

圖150 李可染1982年作 《春山雨霽》霽

圖151 李可染1984年作《牧牛圖》

鑒定要點:

由于作畫速度慢,李可染的作品流傳于世的數量并不太多,近20余年來贗品卻出現了不少。鑒別李可染山水畫的方法之一是,觀察畫面的夠不夠黑,到不到極致。如果“黑”到極致,再看透不透“亮” 。在極濃黑中李可染往往能留下極亮的空白,兩相映襯,使得其黑“既黑又亮” 。他的畫不是死黑一片,而是黑中有物,冥蒙深邃之至。還有,就是其黑處的墨色要有一種綠蔭蔭的感覺,因為他使用了乾隆御制的古墨,墨的明度感很強,黑中微泛綠紫光。李可染成熟期的作品還具有構圖飽滿、墨色蒼渾、下筆凝重的顯著特征。要多看原作,深入體會、理解這些特征。務必于大氣象和小細節中仔細分析比對,自不難知真辨偽。一般偽作多能得李可染山水大概風貌,卻不能深入,如留白、房舍、舟船、點景人物、題字鈐印、溪口路徑等處露出馬腳。

贗品舉例:

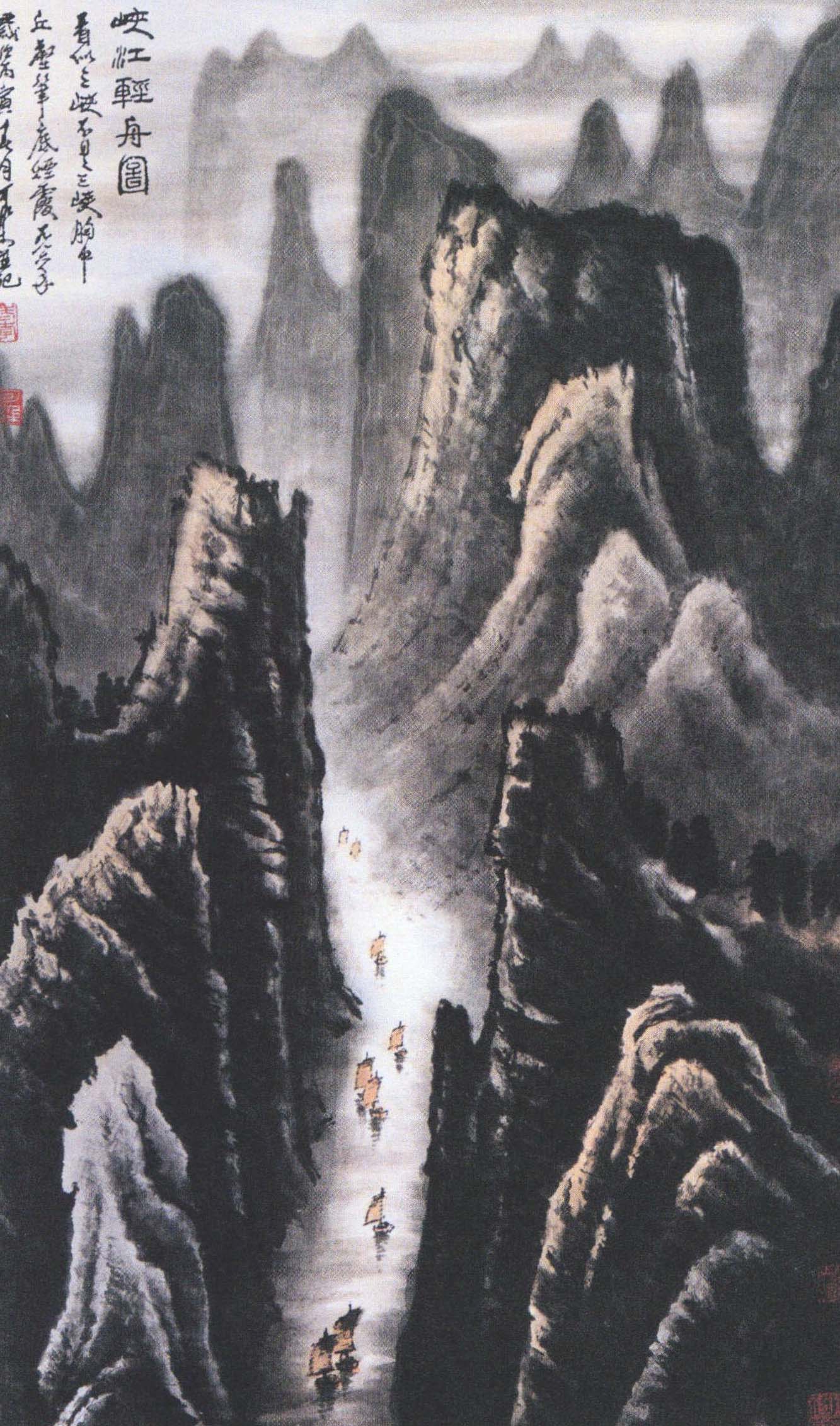

一是李可染款《峽江輕舟圖》 (圖152)。此畫在題款、畫法上都與可染山水極為近似。但題款的書法不如李可染1986年的書法厚重、拙樸; 線條的用筆也偏于單調、做作,積墨法也用得層次不夠,有些部位偏于死黑。與李可染20世紀80年代的山水畫相比對,功力略顯不足。應為李可染的學生畫的高仿品。

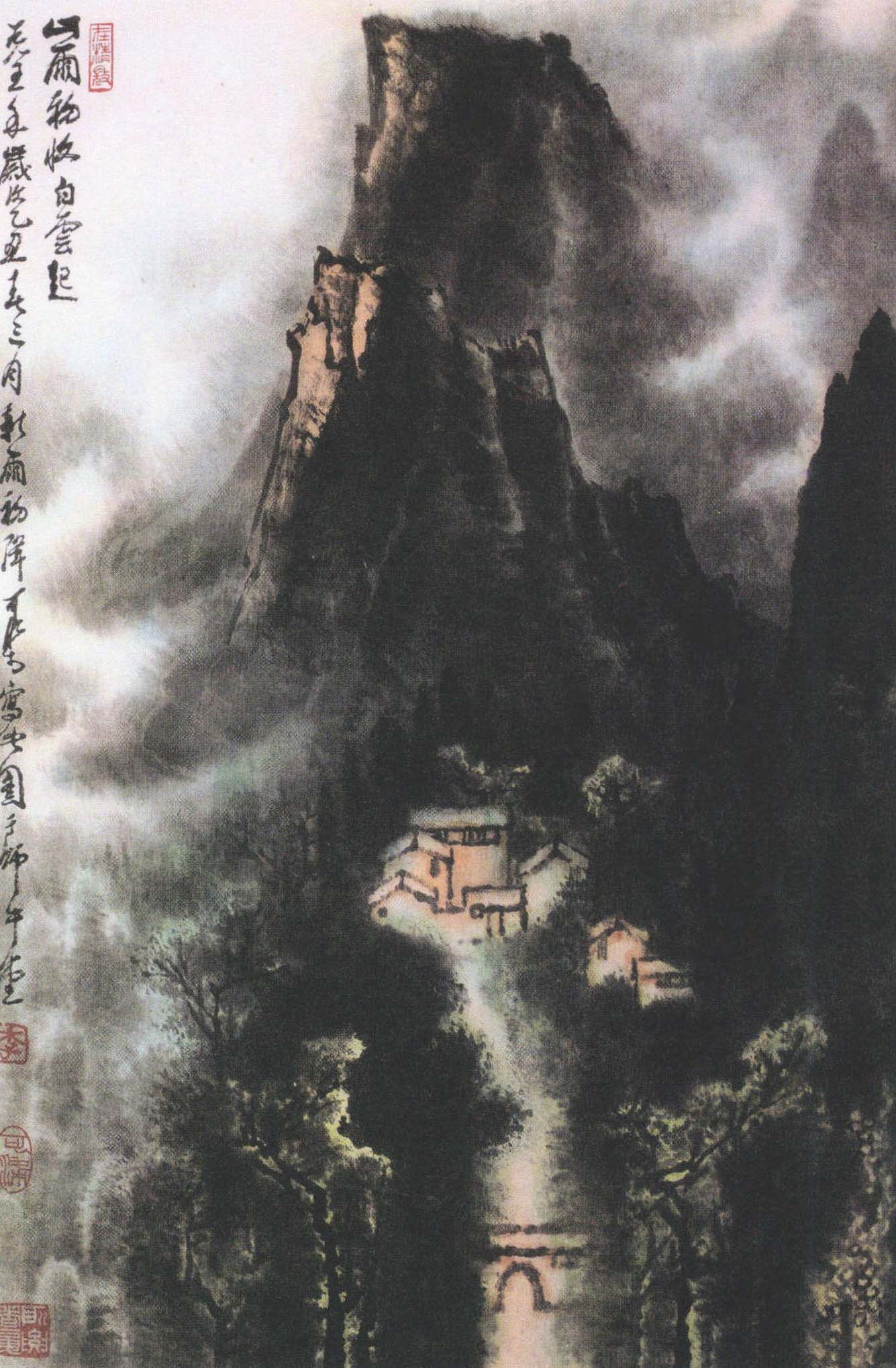

二是李可染款《山雨初收白云起》 (圖153)。與上一幅畫一樣,此畫在落款與畫法上都極似可染真跡。但題款的書法不如可染老拙、厚重;仔細觀察,畫面右邊的一座黑山峰,積墨死板,沒有透明度; 前景樹枝的用筆也不夠老道,與可染20世紀80年代凝重、老辣的筆法不符。另外,山間云霧的留白也顯得僵死,不夠靈動。此畫也是李可染學生做的高仿品,頗為亂真。但仔細研究分析細節,還是不過關。

三是李可染款《牧牛圖》 (圖154)。此畫雖仿可染畫法,但筆墨、造型都只得可染之皮毛。題款做作忸怩,松樹枝用墨枯硬、僵死,松針畫得凌亂而無層次,水牛的造型雖似可染,但筆墨沒有力度與層次; 牧童的勾勒故意模仿可染的顫筆,用筆、用墨、設色都很僵硬做作,與可染親筆相去甚遠。此畫為仿得較差的贗品。

圖152 李可染款 《峽江輕舟圖》

圖153 李可染款《山雨初收白云起》

圖154 李可染款《牧牛圖》

上一篇:近現代中國畫的真偽與優劣

下一篇:天趣型全能藝術大師齊白石