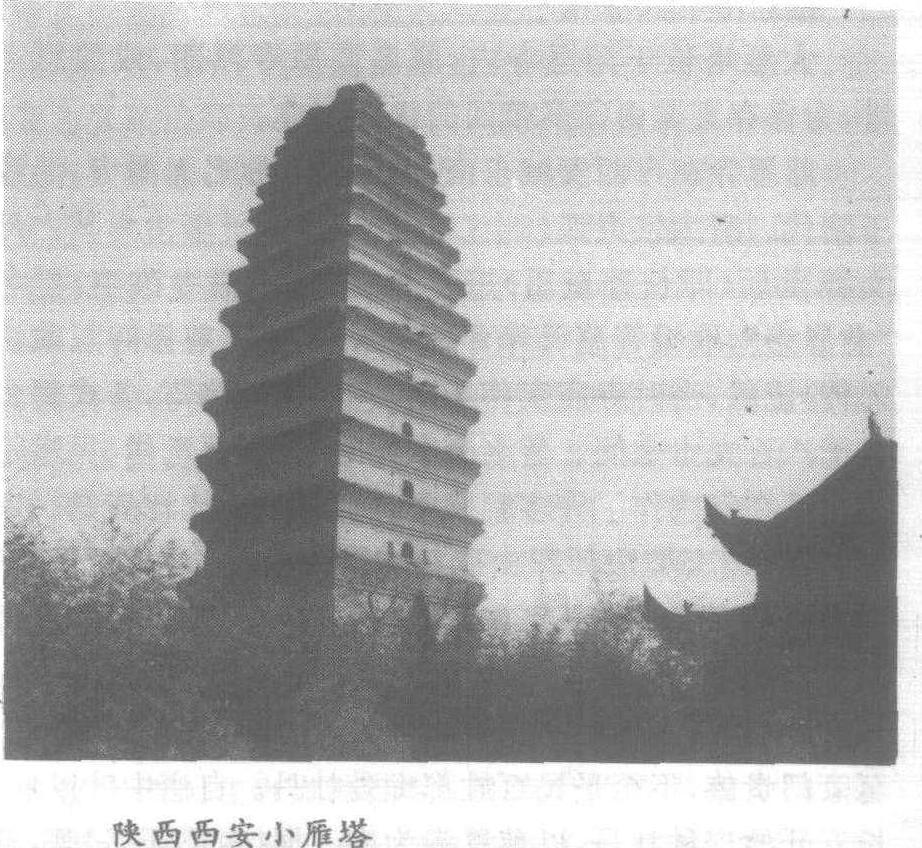

赫赫三秦魂·西安之旅·大小雁塔·秀麗玲瓏“嬌夫人”

小雁塔本名薦福寺塔,在薦福寺內,是義凈到薦福寺后第二年所建。為密檐式磚塔,原有十五級,現余十三級,高43米。因形制與大雁塔相似而略小,故名小雁塔。

薦福寺與小雁塔

薦福寺在唐代地跨長安城開化和安仁兩坊,寺院在開化坊的南半部,塔院在安仁坊的西北部。這里在建寺前就有房屋建筑。隋煬帝登基之前,曾在這里修建藩王府。唐初,這里是皇家住宅。唐文明元年(684),在高宗死后一百天,為高宗“獻福”而改建為寺,初名大獻福寺。武則天天授元年(690),改稱為薦福寺。唐朝佛教盛行,佛教提倡“大修功德,營寺塔”。高宗在世時“扶道抑佛”,故唐皇室為高宗修寺塔敬獻冥福,以減免在陰間受刑獄餓鬼之苦,也為皇室修功德。唐末,長安遭兵火,開化坊被焚毀,寺院隨即遷到安仁坊的塔院內。現在薦福寺內大雄寶殿、藏經樓、白衣閣、慈氏閣、鐘樓等建筑,是明清時所重建。薦福寺的聞名,與義凈法師在此譯經和寺內的小雁塔有關。

義凈(635—713),俗姓張,名文明,齊州(今山東歷城)人,一說范陽(今北京城西南)人。他是繼玄奘之后唐代著名的去印求法高僧,他和法顯、玄奘并稱“三大求法高僧”。十二歲時他就立志學習玄奘,到佛教的發源地學習佛教教理教義。唐高宗咸亨二年(671),他取海路到印度,在玄奘取經的“那爛陀”寺里求學。歷經二十五年,游歷三十余國,考察了佛教戒律的各種做法,帶回梵文本佛典四百余部,于695年返回洛陽。據說武則天曾親自出洛陽東迎義凈歸來。706年,受皇室委派,義凈到薦福寺作翻譯僧,譯佛經六十一部,二百三十九卷。卒于寺內譯場。

義凈在歸國途中,曾在蘇門答臘停留、居住,著《南海寄歸內法傳》和《大唐西域求法高僧傳》二書。留下了唐代

陜西西安小雁塔

中國與南亞、東南亞各國文化交流的珍貴史料。

由于義凈曾在此譯經,使薦福寺成為與慈恩寺、大興善寺齊名的長安三大譯經場之一。

小雁塔曾多次遭地震而未毀,塔底層北門楣上明人王鶴在1551年寫的一段碑刻中,記載了小雁塔“神合”的趣事:“薦福寺塔,肇自唐,歷宋元二代。明成化末(1487),長安地震。塔身自頂至足中裂尺許,明澈若窗牖,行人多往見之。正德末(1521)再震,塔一夕如故,若有神比合之者。”清人錢詠的筆記《履園叢話》中亦記載了這一奇觀。自唐以來的一千多年中,這里發生過七十多次大小地震。小雁塔經歷了四裂三合的過程,以致于塔頂成了駝峰狀。

1965年修復小雁塔時,解開了小雁塔裂而復合之謎。原來小雁塔的塔身上下小而中間大,像個不倒翁。該塔的基礎,被夯筑成半圓形的球體。地震時,塔身搖動,但其基礎四面受力均勻,所以塔身不僅沒倒,原來震裂的縫隙也被合起來了。

雁塔晨鐘與武舉題名

小雁塔內曾有一口兩萬余斤的巨鐘,鑄于金代明昌三年(1192),鐘高2.94米,厚0.05米,直徑2.05米。此鐘原來在武功縣渭河邊的崇敬寺(一說崇教寺)內,后來渭河漲水,沖毀寺院,接著渭河改道,鐘被埋在河灘底下。傳說有位婦女在武功河畔的石頭上搗衣,忽然敲出清脆的響聲,人們于是在此挖出了石頭下面的巨鐘。清代康熙年間重修薦福寺時,將這口鐘移入小雁塔內。此后,每日清晨僧人準時敲鐘,鐘聲悠揚清脆,西安全城都能聽到,有名的關中八景之一的“雁塔晨鐘”即指此。清代朱集義在《雁塔晨鐘》一詩中將雁塔晨鐘譽為“千秋勝跡”。

明代中葉嘉靖年間以后,科舉制度有一大變化,朝廷下令各地增設武試,以選拔民間習武人才。科舉及第是明代進入官場的重要途徑,大凡中試舉人,其歡樂得意心情不亞于唐時進士及第者。中式的文、武舉人也模仿唐代進士雁塔題名的風雅,聚集于塔下題名留念,大雁塔歸了文舉人,小雁塔歸了武舉人。

上一篇:灼灼閩粵花·福州之旅·福州·福地寶城八閩首府

下一篇:清清滇黔韻·麗江之旅·玉龍山·積玉堆瓊盤地摩天