煌煌荊楚吟·洞庭湖之旅·岳陽樓·岳陽天下樓

岳陽樓為岳陽城西門城樓。它屹立洞庭湖畔,枕巴山,瞰洞庭,一派虎踞龍盤之勢。岳陽樓自古與武昌黃鶴樓、南昌滕王閣并稱為江南三大名樓。因三國時岳州曾設為建昌郡,故又有“三昌古樓”之稱。

岳陽樓始見于何時?清以前修志皆謂“莫詳其始”。清同治《巴陵縣志》始據宋范致明《岳陽風土記》巴丘“郡城乃魯公(肅)所筑”之說,推測“岳陽樓或曰魯肅閱軍樓”。光緒《巴陵縣志》從之。后人亦多采此說。但亦有研究者持異議。熊培庚《岳陽天下樓》云:

魯肅系東吳橫江將軍,駐守巴丘,自可能筑城樓。但所筑很可能為“譙樓”。周祈《名義考》云:“門上為高樓以望曰譙……古者為樓以望敵陣,兵列于其間,下為門,上為樓,或曰譙門,或曰譙樓也。”當時岳陽地當要沖,需筑譙樓以瞭望水域敵船。且《三國志》載:孫權于“夏四月(赤烏三年)大赦,詔諸郡縣治城郭,起譙樓,穿塹發渠,以備盜賊”。魯肅屯守,正合此形勢。故推測說魯肅始修城樓(譙樓)可,而謂其修閱兵樓則不可。

岳陽樓的擴建、定名和聲名遠播,始于盛唐張說。張說(667—730),字道濟,又字說之,洛陽人。歷仕唐武后、中宗、睿宗、玄宗四朝。武后時因忤權貴,流配欽州(今廣西欽州)。玄宗時,召為中書令,封燕國公,后罷為相州(今河北成安、廣平等地)刺史。開元四年(716)貶守岳州。此時張說飽經風霜,年近半百,乃借擴修岳陽樓,以寄情銷愁。竣工后,因其在天岳山之南,遂定名為岳陽樓。樓成之后,張說“每與才士登樓賦詩,自爾名著”。不久,李白、杜甫、白居易、李商隱、劉禹錫、孟浩然等著名詩人相繼登樓吟詠,岳陽樓聲名益大。

宋慶歷四年(1044)滕宗諒謫守巴陵,岳陽樓又為之改觀。滕宗諒(991—1047),字子京,河南府(今洛陽)人,與范仲淹同為大中祥符進士,曾擢天章閣待制。因其負才尚氣,崇尚改革,故屢遭謫徙。慶歷三年,因遭誣陷而被降知岳州。在任三年后,調蘇州,卒于任所。滕子京雖憤郁滿懷,卻勵精圖治。在岳陽遷建文廟,維修南湖紫荊堤,并筑偃虹堤,以防止洪水沖擊岳陽樓。歐陽修寫《偃虹堤記》贊之。而他最大的功績,則是繼張說之后又重修了岳陽樓。他以張說為表率,寄情托志于土木之中。故“郡寮稟落成之日,子京云:‘落其成,待痛飲一場,憑欄大慟十數聲而已’”(明《岳州府志》)。新樓增其舊制,刻歷代名人詩賦于其上,并于樓北建燕公樓,專祀張說。滕子京猶覺不足,以為“山水非有樓觀登覽者不為顯,樓觀非有文字稱記者不為久,文字非出于雄才巨卿者不為著”,于是請名家作《洞庭晚秋圖》,連同親擬《求記書》一并寄好友范仲淹。范欣然命筆,遂有《岳陽樓記》傳頌千古。

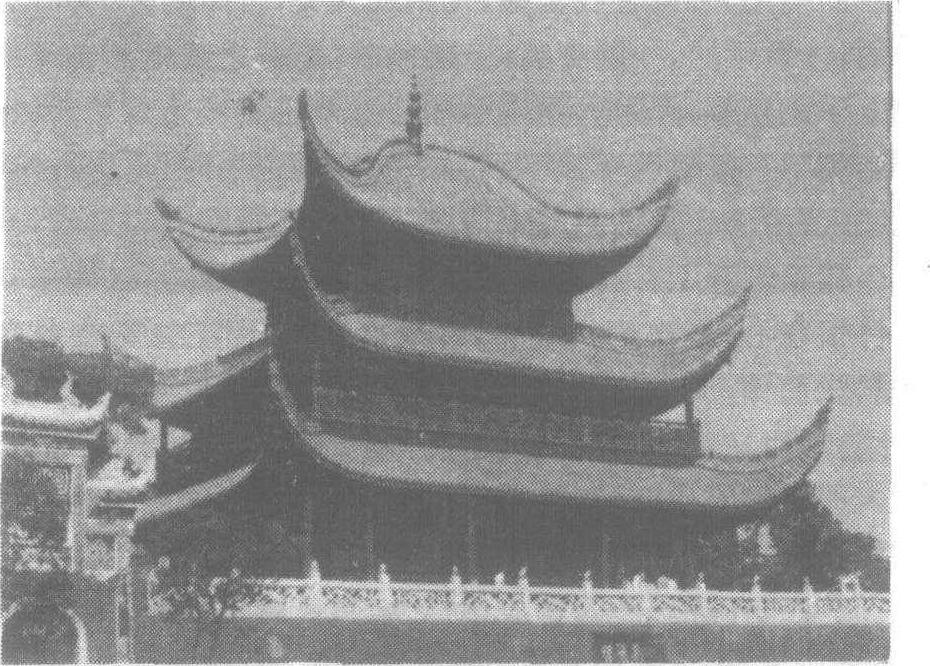

湖南洞庭湖岳陽樓

岳陽樓后幾經興廢,清光緒六年(1880)再建。為三層、四柱、純木、飛檐,其盔頂為我國古建筑中所少見。現建筑為1983至1984年按歷史風貌重修。同時改建了周圍“南極瀟湘”、“北通巫峽”、“朝暉夕陽”、“氣象萬千”四座牌坊,刷新了“懷甫”、“三醉”、“仙梅”三座輔亭。樓內陳設也有所充實。在江南三大名樓中,唯此樓舊貌依然。

上一篇:灼灼閩粵花·桂林之旅·靈渠·山風動棹歌飛石鎮獨角

下一篇:莽莽關外山·遼西之旅·北鎮·崇坊橫空雙塔亭亭