灼灼閩粵花·廣州之旅·廣州·羊城鐘靈花城毓秀

廣州地處珠江三角洲北部邊緣,面臨南海。由于珠江三角洲是由若干大小不等的三角洲復合而成,故西、北、東三江沒有統一的會合點。過去,西江由西南涌分出的一支和北江由蘆苞涌分出的一支,相會于官窯附近,經石門至廣州,東經黃埔與東江相會后,同出虎門注入南海。因此,廣州實為三江航道和由伶仃洋經虎門而來、折向越秀山下的深水灣輻輳之地,是一個河港兼海港的城市。

廣州古稱番禺,位于“番山之隅”,或番、禺二山之上。平時可免受洪水侵襲,而又緊鄰來自白云山的甘溪,淡水豐盈,加之西北有石門之險,東有瘦狗嶺之峻,越秀北峙,珠江南環,天然要地坐落于峭嶺叢山之間。

五仙騎羊去

廣州別稱羊城、穗城。相傳在海天蒼茫的越秀山下,有五位仙人身著彩衣,手持稻穗,騎著五色羊飄然而至,祈祝人民安樂祥和。

在廣州市惠福西路坡山有一五仙觀,北宋時始建于十賢坊,即今北京路財廳前,相傳此地為五仙人騎羊降落處。后遷西湖藥洲,至明代遷今址。觀中原有五仙五羊像,被當地居民奉為“谷神”。現存大殿及山門各一,門前有明代石雕麒麟一對,大殿為廣州現存為數不多的明代木構建筑之一。大殿左側有原生巖石,上呈腳印狀凹穴,俗稱“仙人拇跡”,傳說此為仙人足印。故此,這里又被稱為“穗石洞”。“穗石洞天”在明代還被列為“羊城八景”之一。關于廣州別稱和五仙觀,民間有一個傳說。

周夷王時,廣州發生旱災,赤地千里,顆粒無收,但官府照舊催租要糧。坡山腳下的一對相依為命的父子無糧可繳,官家便將老父抓走。兒子當時不足十六,舉目無援,哭祈上蒼,淚水漣漣。五位仙人為其所感動,身著五彩衣,胯下五色羊,手持谷穗從天而降。仙人將谷穗贈給少年,說:“馬上將谷子搓下來,今晚下種,澆水施肥,天明即可收獲”。少年如是行事,果然在第二天一早收獲到黃澄澄、金燦燦的谷子。少年一心救父,身挑谷子去贖父親,官家一見心中生疑,一再追問之下,少年只好告以實情。官府在釋放父子倆之后,決定捉拿這五位仙人。父子倆知恩圖報,趕忙向仙人通風報信,仙人自是感激,囑咐他們立刻回家,把剩余的谷種全部撒在地里。這樣,官府搶奪不到,百姓也有飯吃了。正在這時,官府群衙蜂擁而至,五位仙人悠悠而起,騰空直升云端。衙役無法,便返身去抓仙人遺留下的五色神羊,但那五只羊立時化作頑石,推不動,扳不倒,官家奈何不得,只得作罷。

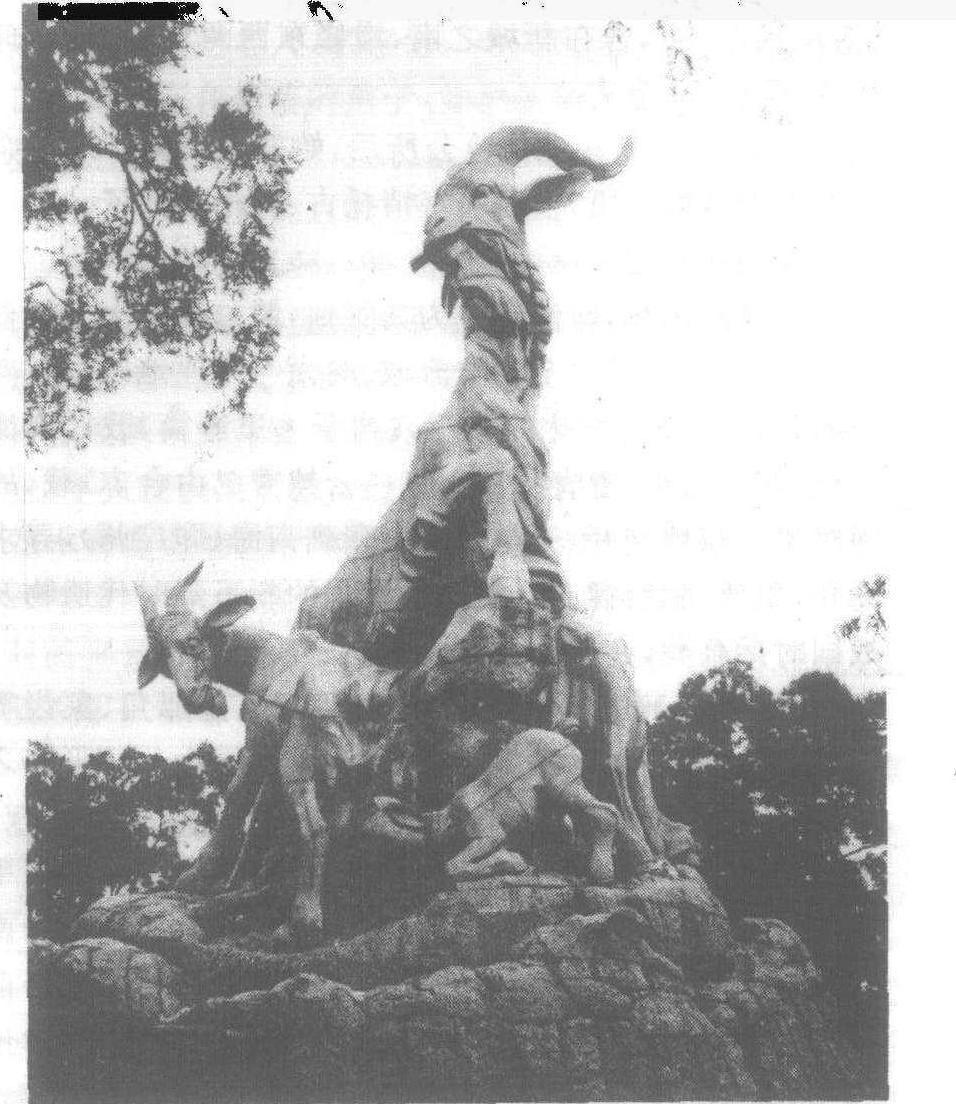

廣東廣州越秀山五羊石雕

時至今日,五仙觀及其雕塑早已不存,但今人在越秀山上重新立了一座五羊石雕像,公羊領首,口含谷穗,四羊簇擁,栩栩如生。此雕像一直被視作廣州城徽。廣州別名甚眾,除關城、穗城之外,另有五羊城、仙城、石羊城、羊石城、仙羊城諸稱,均與此傳說相關。

古城有遺址

四五千年前的新石器時代,珠江三角洲及其周圍已有人類在此漁獵為生,稍后兼事原始的農業生產。考古發現的廣州市郊飛鵝嶺及佛山市屬瀾石河宕村之新石器時期文化遺址即為明證。其中河宕貝丘遺址距今約四、五千年,地處珠江三角洲腹地,東南毗連沖積平原,其南為北江下游漢道東平河和潭洲水道,距廣州10公里左右。

秦以前廣州之名,除傳說中的“楚庭”之外,另有南武城等。史載,城始建于周夷王時,距今二千八百多年;但廣州城垣的修筑卻遲至秦始皇時。始皇三十三年(前214),南海郡守任囂率兵平定南越后,修筑任囂城,后正式命名為“番禺”。《淮南子》中言:“一軍處番禺之都。”關于“番禺”之名的由來,通常有兩種不同的說法:一說源自番、禺二山;另一說源自“番山之禺(隅)”;也有人認為番禺一名是古越族的一種土音或其部落的名稱。秦漢之際,繼任囂統守南海郡的趙佗,在吞并其它地區之后,建立南越國,自命南越武王。任囂城被擴建至周長10里的大城,稱為“越城”或“越佗城”。

番禺隨著經濟的繁盛,逐漸成為嶺南政權重地,城池規模也漸次擴大。東漢建安十五年,刺史步騭開辟番山北麓,擴大舊城。226年,交州與廣州分治,南海郡成為廣州治所,廣州之名由此始。907年,唐天祐末,清海節度使劉隱“以南城尚隘,更鑿平禺山以益之”,并將重要官衙一一設在今永漢北路一帶,城區遂具規模。

唐代廣州雖為著名商港,但城垣范圍不大,商業區多在城外。兩宋三百多年間,廣州城垣擴建、修繕達十余次之多。據《廣東通志》載,慶歷四年加筑“子城”5里,熙寧年間擴建“東城”4里和“西城”13里。嘉定三年及開慶元年,又在城南濱江地段修筑兩道“雁翅城”和“羊馬墻”。1278年,元朝懾于各地據城反抗,曾大毀天下城垣,廣州亦在劫難逃。1293年始修復。

明代,廣州躍居對外貿易重地。1377年前后,將宋元時的三城合一,并向北跨至越秀山之上,向東也有所擴展,西南兩方大致沿宋代舊跡,城周長21里。嘉靖年間,又在城南加筑外城,或稱子城,周長6里多。后人稱明初所筑為“老城”或“舊城”,嘉靖時所筑為“新城”。1647年(清順治四年),曾在新城之南,增修東西兩翼城,直至珠江邊,各長20余丈。

1918年廣州設立市政公所后,始拆城筑路。現僅余越秀山上城垣一段,供后人寄情托古、憑吊傷懷了。

領海扼三江

廣州瀕南海,珠江流域為其腹地,越過南嶺之上的低平山口,可至長江以至黃淮流域。嶺南與中原地區早在商周時代即有經濟文化的融流,《荀子·王制篇》載,“南海有羽、翮、齒、革、曾青、丹干。”《白云越秀二山合志》載,戰國時越王與魏交好,于是派公師隅到南海(即廣州),尋求犀角、象牙,獻給魏王。后考古發現的新石器時代遺物及戰國時期墓葬,亦證明了這一點。

《淮南子》載,始皇經略南越,番禺已是犀角、象齒等物的集散中心。秦以番禺為南海郡治,全國大一統形勢之下,嶺南嶺北往來頻繁。秦末,趙佗在嶺南建立割據政權,兼并桂林郡和象郡,番禺遂成為嶺南區域中心。漢武帝平定南越之后,把原趙氏割據的地區分作七郡,番禺仍為南海郡治。《史記·貨殖列傳》中所舉的當時全國十多個商業都會中,番禺為其中之一。《漢書·地理志》中言:“粵地……處近海,多犀、象、玳瑁、珠璣、銀、銅、果、布之湊。”同書還特別指出“處近海”,這說明上述集散于番禺的商品,大都自海上運輸而來。

西漢社會至武帝時達到鼎盛。西北打開陸上通商大道——“絲綢之路”;在南方則發展了海外交通和貿易。當時南海的出航地點在番禺偏南的徐聞、合浦等地,進口物品仍集散于番禺。東漢時期,關于番禺的海上交通,在謝承所撰《后漢書》中有載:“交趾七郡貢獻,皆從漲海出入。”漲海為南海古稱,交趾七郡為南海、郁林、合浦等。

三國時期,在吳人的積極經營下,廣州的對外交通及貿易進一步發展。兩晉南北朝時,南方局勢安定,同時大量漢人南遷,促進廣州腹地的開發。中國古書在東吳之前,凡通西南海上西蕃史事,常言某國在徐聞、合浦、日南若干里;但從兩晉南北朝起,則常稱去廣州若干里。由此可知,晉以前廣州未能與外國直接通航,徐聞等地為南海市舶要沖;晉以后廣州即為通往海外諸蕃的主要港口。

隋代政府采取一系列休養生息、繁榮社會的措施,促進廣州經濟及海上貿易的發展。唐時,大食國興起,海上商業發達,遂使西太平洋和印度洋之間,風帆如織,商船穿梭。曾任德宗貞元間宰相的賈耽,在其所著《皇華四達記》中,列舉唐代通達國外的主要交通線七條,其中陸道五條,海道二條。海道中之“通海夷道”,即從廣州出發。《新唐書·地理志》中曾載,此海道由廣州直通東南亞、印度、波斯、大食等國。

北宋時,廣州、明州、泉州為三大貿易港,其中以廣州的對外貿易為最盛。至南宋及宋末元初,在臺灣海峽西側的泉州,成為當時最重要的港口。

明初定制,“片板不準下海”;明后期,葡萄牙、西班牙、荷蘭及英吉利等先后東來,以其海盜式的艦隊打破了明王朝的所謂朝貢式的貿易。

鴉片戰爭前,廣州是唯一的對外通商口岸。后來因外洋機械的輸入,加之世界大戰及與我國簽訂通商條約等,五嶺中陸運陡然衰落,廣州也失去了獨立外貿的地位。

百年怒鼓鳴

1840年至1842年間的鴉片戰爭,始發于廣州,揭啟中國近代史的首頁。

1839年6月3日,禁煙派領袖林則徐下令將繳獲的兩萬余箱鴉片放在虎門海灘開辟的銷煙池中,加入石灰和水當眾銷毀殆盡。為鞏固海防,抵御外侮,林則徐整飭軍力,充備虎門要塞,并積極向西方尋求“制夷”之策,“師敵之長技以制敵”。

清廷昏庸,在英軍大舉進逼的形勢下,撤銷林則徐之職,而以滿人琦善代林主持粵政。1841年5月英軍得以長驅進入省河,對廣州進行鉗形攻勢。5月29日,英軍至三元里大肆施暴,三元里百姓奮起反抗。30日晨,三元里人民手擎黑色七星旗,各執武器,向英軍營地四方炮臺推進。英軍司令臥烏古率兵反撲,村民誘敵將至牛欄岡時,埋伏在周圍的七八千武裝群眾殺聲雷動,英軍死傷數百人。后由于廣州知府余保純的軟硬兼施使群眾解圍,英軍之眾才免于全軍覆滅。現三元里土岡立有紀念碑,村中三元古廟也已辟為紀念館。有人詩贊曰:“裂背長呼孰敢攖,義師十萬氣吞云。三元廟里星旗在,仿佛猶聞怒鼓鳴”。

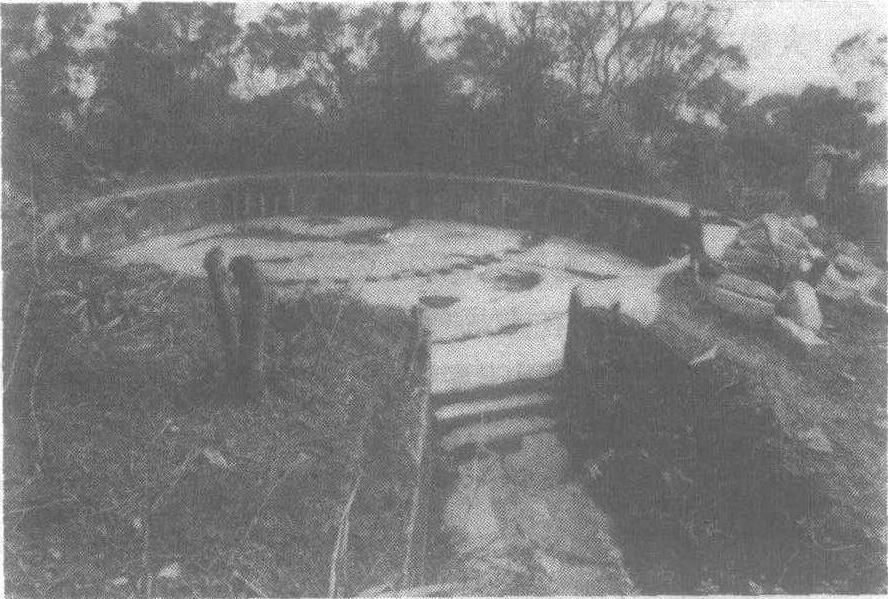

虎門炮臺遺址

太平天國起義,自1851年金田起義起至1864年天津陷落止,歷時十四年之久。起義地點雖然在廣西桂平縣金田村,但起義的醞釀卻與廣州關系甚密。太平天國領袖洪秀全,廣州附近花縣官祿布人,科舉未中。后受基督教教義影響,創立拜上帝會,利用宗教儀式,組織民眾,發動太平天國運動。1854年7月初,天地會首領陳開在佛山起義,接著粵劇藝人李文茂等在廣州三元里以北的佛嶺起義,起義軍頭裹紅巾,故稱之為紅巾軍。李文茂和陳開會師后,率眾轉戰到廣西,于1855年在潯州建立反清政權,國號“大成”,勢力及至粵、黔、湘三省邊境。田漢曾詩贊李文茂:“天國吊民伐罪日,清廷媚外喪權時;梨園子弟多豪杰,明代衣冠動慕思。虎甲登壇都服汝,龍城建壈更聞誰?至今祖廟香爐上,壯士猶擎李字旗。”

第二次鴉片戰爭期間,廣州被英法侵占約四年之久。三元里一帶九十六村人民,聯合南海、番禺兩縣義民,在佛山鎮成立團練局,實行堅壁清野。1858年6月初,團練斃敵數百人,英領事巴夏禮幾被擒俘。后團練又圍攻廣州,一度登上城垣,并從西關沖進新城,殺傷敵軍多人。

本世紀初,廣州是資產階級革命派進行活動的最主要地區。1910年,廣州新軍起義失敗后,孫中山赴南洋召開同盟會干部會議,決定募集巨款,集中全黨人力,組織一次以數百人為“先鋒”的大規模武裝起義。1911年,起義事發,放棄原定的十路進兵之舉,改為專攻總督衙門。4月27日,黃興率眾進攻,黃花崗七十二烈士浴血疆場。

1924年,孫中山在廣州東南郊長洲島上創辦“黃埔陸軍軍官學校”。1924至1925年,廣州先后舉辦第一至第五屆農民運動講習所,彭湃、阮嘯仙擔任農講所領導工作,孫中山和廖仲愷曾到第一屆農講所講演。1926年毛澤東在廣州主辦第六屆農民運動講習所,地址在現中山四路番禺學宮。1925年,為抗議“五卅慘案”中西人暴行,廣州、香港兩地工人舉行罷工大游行,遭到英、法水兵槍擊,釀成“沙基慘案”。1925年初,以黃埔軍校學生和兩個教導團共三千多人為主力,擊退叛軍陳炯明部,后兩次東征全殲陳炯明精銳并回師南征,消滅鄧本殷勢力。自此,北伐戰爭已在醞釀準備之中。

1937年“七七”蘆溝橋事變,揭開全國性抗戰序幕。1938年10月12日,日軍在廣東大亞灣登陸;21日,侵占廣州。八年抗戰,廣州人民同仇敵愾,浴血守衛家園。1945年9月16日,日軍華南罪魁禍首南支派遣司令官在廣州簽字投降,羊城重歸國之懷抱。

花街十里春

廣州地處亞熱帶,四季如春,花開不斷,花信潮起潮息,花色嫣紅姹紫;惜花愛花賞花者眾,植花育花贊花者多,正所謂“花謝花開無閑日,春來春去不相關”。

廣州,素有“花城”美譽,迎春花市,亦為羊城獨特的節日風習,迄今已有一百多年的歷史。花市開始之前,珠江之上錯雜艘艘樓船汽輪,花滿艙、葉滿舷,多來自順德、高要、清遠、四會等縣。花市一般在除夕前三天的早上開始,一連三天三夜,直至除夕深夜,主要街衢花棚緊接,燈光花色,一片錦繡;舉花托花之人來去如梭,往復如流如河。花架上,菊傲蘭清梅爭春,牡丹艷、石竹俏,大麗“臥叢無力含醉妝”,水仙“碧波輕盈步微月”,四時花卉,除荷花石榴類外,幾乎百花同在此時綻放。

花市上,新鮮水果飄香,彩魚斑斕綠波,詩書畫家揮毫潑墨,抒春意,感花情。秦牧詩云:“銀夜花街十里長,滿城男女鬢衣香。人潮燈下渾如醉,爭看春秾初上妝。”

昔日每逢“人日”(正月初七),廣州人都要逛一逛花地,據說清朝有位才子名沈復南,自詡“無花不識”,但至花地,能識也不過十之六七,由此可見花地之花多而奇。

相傳很久以前,花地無花無果,人們稱之為荒村,后來一傳兩叫的,叫成“芳村”。這芳村街尾有一菜園,主人是一位善良的老人,名蔡伯。老人無兒無女,特別喜愛在自己檐前屋角棲落的燕子,如護子犢。后來,蔡伯家的燕巢越來越多,燕子年年到此,像回老家一樣,蔡伯也如見別兒歸故里。如此這般,年復一年。

一年,春燕又歸。每只回來的燕子,都到蔡伯的門口兜圈,吐下一顆烏亮的種子來。燕子成千上萬,群隊相連,好似天地四方的燕群都飛來了,它們帶給蔡伯的是從世界各地采來的奇花異果的種子。這些種子在老人的菜園里,不久便長出了各種各樣的花朵和果實。老人又把那些花木種苗分給芳村鄰里,于是,芳村附近都種上了花果。一年又一年,香花異果越種越多,越長越奇,最奇的是芳村的洋桃,沒有一點兒渣子,至今還是這樣。這片荒地,也就成了廣州著名的花圃,人稱之為“花地”。

廣州人逛花市,正如北京人逛廠甸、上海人逛城隍廟、蘇州人逛玄妙觀一樣,為一地民風,并逐年日盛。

上一篇:灼灼閩粵花·廣州之旅·廣州·羊城古八景

下一篇:煌煌荊楚吟·蕪湖之旅·翠螺山·翠螺十八景