沉沉帝王夢(mèng)·京城之旅·故宮·沉沉帝王夢(mèng)

故宮,舊稱(chēng)紫禁城,明清兩代是帝王居住的皇宮。始建于明永樂(lè)四年(1406),歷十四載建成。它占地72萬(wàn)余平方米,建筑面積15萬(wàn)平方米,有屋宇九千多間,四周?chē)?400米長(zhǎng)的宮墻,墻外環(huán)繞著寬52米的護(hù)城河,是一座壁壘森嚴(yán),巍峨壯觀的宮殿。從建成到封建帝制結(jié)束,近五百年間,明清兩代共有二十四個(gè)(明代十四個(gè)、清代十個(gè))皇帝居住在這里,號(hào)令全國(guó)。根據(jù)我國(guó)宮殿建筑前朝后寢,左祖右社的傳統(tǒng)布局,紫禁城以乾清門(mén)為界,前面的外廷部分以太和、中和、保和三大殿為中心,以文華、武英兩殿為兩翼,是皇帝舉行大典、召見(jiàn)群臣、行使權(quán)力的場(chǎng)所;乾清門(mén)后是乾清宮、交泰殿、坤寧宮和東西六宮及外東路、外西路等建筑,是皇帝處理日常政務(wù)和帝后妃嬪、皇子、公主們居住、游玩和奉神的地方。所有這些建筑,都嚴(yán)格按照對(duì)稱(chēng)的原則,建在一條中軸線(xiàn)上,它也是貫穿北京城南北的一條中軸線(xiàn)(又稱(chēng)子午軸線(xiàn))。整個(gè)紫禁城建筑格局嚴(yán)整,雄偉壯麗,金碧輝煌,極富帝王氣象。

北京紫禁城太和殿

天上宮闕

歷代帝王都標(biāo)炳自己乃“天人合一”,帝位乃“君權(quán)神授”,并采取各種手段對(duì)此加以神化、渲染,以求自己的帝王夢(mèng)千載不醒,自己的江山萬(wàn)世長(zhǎng)存。

皇帝總是以天子自命,所謂天子,即天帝之子。紫禁城的名稱(chēng)亦由天宮而來(lái)。在中國(guó)古代的神話(huà)里,天帝所居的天宮叫“紫宮”,又叫“紫微宮”,陸機(jī)《列仙賦》中說(shuō)“觀百化于神區(qū),覲天皇于紫微”,所說(shuō)即天宮。而皇帝是人間至尊無(wú)上的君主,所居之宮殿是絕對(duì)的禁地,一般人只能頂禮膜拜,因此稱(chēng)為紫禁城。

按中國(guó)古代天文學(xué)家對(duì)周天恒星三垣、二十八宿的劃分,三垣為太微垣、紫微垣、天市垣,二十八宿為蒼龍七宿、白虎七宿、朱雀七宿、玄武七宿,紫微居三垣的中間。《晉書(shū)·天文志》載“紫宮垣十五星,其西蕃七,東蕃八,在北斗北,一曰紫微,大帝之座也,天子之常居也”。紫微位于中天,最為明亮,旁邊群星環(huán)繞,故爾有“紫微正中”的說(shuō)法,紫禁城也因此居于首都的中心。

明代建造紫禁城,整個(gè)宮殿的布局均附會(huì)天宮。如太和殿建在高高的臺(tái)基上,居高臨下,象征天子的崇高偉大;乾清宮和坤寧宮象征天地乾坤;后三宮東西兩側(cè)的日精門(mén)和月華門(mén)象征日、月;東西六宮象征十二星辰;其后殿閣羅列,象征群星拱衛(wèi);紫禁城內(nèi)的金水河從西北流向東南,則象征“招搖西北指,天漢東南傾”的天河……。人間天上,交相輝映。

象征意味

不僅是布局,甚至連每組大型宮殿及宮門(mén)的命名,都包含著象征寓意。由承天門(mén)一路走來(lái),承天門(mén)乃沿用唐代長(zhǎng)安皇城正門(mén)的名稱(chēng),表示“承天啟運(yùn)”,“受命于天”;作為天帝南宮的太微垣,在它的南蕃二星之間,有個(gè)南宮正門(mén)叫端門(mén),紫禁城承天門(mén)與午門(mén)之間皇宮的前門(mén)亦稱(chēng)端門(mén);午門(mén)則因在紫禁城的正面向陽(yáng),位當(dāng)子午,因而稱(chēng)午門(mén),是皇宮的正門(mén),意為正午的太陽(yáng),光芒萬(wàn)丈,輝臨四海,象征天子至高無(wú)上的威權(quán)。明宮的前三殿,永樂(lè)初建時(shí)襲用南京明宮舊稱(chēng)為奉天、華蓋、謹(jǐn)身三殿。“奉天”見(jiàn)于《尚書(shū)》 “惟天惠民,惟辟奉天”,這里“天”指自然規(guī)律,是施惠于民,造化萬(wàn)物的,因此強(qiáng)調(diào)君主治國(guó)一定要奉承天命,以此作為象征最高皇權(quán)的宮殿的名稱(chēng),一方面說(shuō)明自己乃奉天之命行使皇權(quán),另一方面,也代表了治國(guó)的指導(dǎo)思想。“華蓋”是紫微垣中的一個(gè)星座,圓形,有柄,位在紫宮后門(mén),在天皇星的上方,是覆遮天皇星的星座。華蓋殿明初建為圓頂,其意也就是護(hù)衛(wèi)皇權(quán)的象征。“謹(jǐn)身”則出自《孝經(jīng)》“用天之道,分地之利,謹(jǐn)身節(jié)用,以養(yǎng)父母,此庶人之孝也”,意在儆戒、教育后代。

明代嘉靖年間,皇帝朱厚熜據(jù)《尚書(shū)》“皇建其有極”將三大殿改名為皇極殿、中極殿和建極殿,認(rèn)為君主為達(dá)到治國(guó)安民的目的需建立至高無(wú)上的倫理道德標(biāo)準(zhǔn),皇極殿是施行這種最高標(biāo)準(zhǔn)的殿堂,建極則意為制訂這種標(biāo)準(zhǔn)。清初重建三殿后,因清朝統(tǒng)治者系滿(mǎn)洲軍事貴族,從關(guān)外一隅入主中原,聯(lián)合漢、蒙等各民族封建主統(tǒng)一中國(guó),最需要的是多民族的諧和相處,以求其統(tǒng)治長(zhǎng)治久安,江山永固,因此改三大殿為太和殿、中和殿、保和殿,意出于《易·乾·彖》的“保合大和,乃利貞”,其中“大和”即“太和”,指天地萬(wàn)物都能保持其自然規(guī)律和諧地運(yùn)行;“保和”即保持太和的景象;“中和”是出于《禮記·中庸》“致中和,天地位焉,萬(wàn)物育焉”,指中庸諧和才是萬(wàn)事萬(wàn)物興旺的本源。

這三次命名切入的角度不同,或直接表明這些地方乃天子行使權(quán)力的場(chǎng)所,或?yàn)榱遂柟套约旱牡匚欢兴洌虮磉_(dá)保持天地萬(wàn)物和諧以達(dá)江山永固的愿望,總之都包含著某種寓意。

除三大殿外,還有后三宮。《周易·說(shuō)卦》云:“乾,天也,故稱(chēng)乎父。坤,地也,故稱(chēng)乎母。”又說(shuō):“乾為天,為圜,為君,為父,……坤為地,為母。”“乾清”、“坤寧”意指天下清和平寧,也雙關(guān)有帝后清寧之愿。另尚有“天地交泰”之說(shuō),故后三宮稱(chēng)乾清宮、交泰殿、坤寧宮。

紫禁城的北門(mén)稱(chēng)玄武門(mén),后為避康熙帝玄燁的名諱改為神武門(mén)。玄武是四象之一,也是中國(guó)古代神話(huà)中的北方之神,同青龍、白虎、朱雀一起合稱(chēng)四方四神,唐長(zhǎng)安的太極宮、大明宮亦以此名北宮門(mén)。

歷代帝王為自己宮殿無(wú)論怎樣煞費(fèi)苦心,所命之名,其實(shí)都無(wú)非祈愿自己江山永固,子孫富貴長(zhǎng)存。

陰陽(yáng)·風(fēng)水·五行

紫禁城除模仿天宮建造,命以富象征意味的殿閣之名外,還與陰陽(yáng)、風(fēng)水、五行有關(guān),集中體現(xiàn)了中國(guó)古代的文化思想。

陰陽(yáng)本義是指日光的向背,向日為陽(yáng),背日為陰,歷來(lái)引申為氣候的溫暖與寒冷。中國(guó)古代思想家看到一切現(xiàn)象都有正反兩方面,于是就用陰陽(yáng)這個(gè)概念來(lái)解釋自然界兩種對(duì)立和相互消長(zhǎng)的物質(zhì)勢(shì)力,成為中國(guó)哲學(xué)的一對(duì)范疇。如西周末年伯陽(yáng)父認(rèn)為“陽(yáng)伏而不能出,陰迫而不能蒸,于是有地震”(《國(guó)語(yǔ)·周語(yǔ)上》)。《老子》說(shuō):“萬(wàn)物負(fù)陽(yáng)而抱陰。”肯定陰陽(yáng)的矛盾勢(shì)力是事物本身所固有的。《易傳》作者更進(jìn)一步提出“一陰一陽(yáng)之謂道”的學(xué)說(shuō),把陰陽(yáng)交替看作宇宙的根本規(guī)律。戰(zhàn)國(guó)末期,以鄒衍為代表的陰陽(yáng)家“乃深觀陰陽(yáng)消息,而作怪迂之變”(《史記·孟子荀卿列傳》)則把“陰陽(yáng)”變成了和“天人感應(yīng)”說(shuō)相結(jié)合的神秘概念。

從陰陽(yáng)說(shuō)來(lái)看,紫禁城外朝三殿屬陽(yáng),內(nèi)廷屬陰,因此外朝主殿布局用奇數(shù),為三朝五門(mén)制;內(nèi)廷宮殿則用偶數(shù),為兩宮六寢(《易·系卦下》有“陽(yáng)卦奇,陰卦耦”的說(shuō)法,因此,在中國(guó)古代奇數(shù)代表陽(yáng),偶數(shù)代表陰)。

風(fēng)水也叫“堪輿”,指宅地或墳地的地勢(shì)、方向等,按照中國(guó)迷信的說(shuō)法,又據(jù)以附會(huì)人事的吉兇禍福。晉郭璞的《葬經(jīng)》解釋說(shuō):“葬者,乘生氣也。氣乘風(fēng)則散,界水則止。古人聚之使不散,行之使有止,故謂之風(fēng)水。”根據(jù)風(fēng)水說(shuō),風(fēng)水寶地的水源皆來(lái)自乾方(西北),而出于巽方(東南),而紫禁城內(nèi)最大的干流金水河,恰好源于西北而流向東南。金水河源于京西的玉泉山,過(guò)西苑(北海)和中南海后,從宮城的西北隅城垣下的地溝向南迂回,然后引向東南,從太和門(mén)廣場(chǎng)蜿蜒流過(guò),注入護(hù)城河,使紫禁城成為一塊福壽無(wú)疆的風(fēng)水寶地。

五行指金、木、水、火、土,中國(guó)古代認(rèn)為它們是構(gòu)成各種物質(zhì)的五種元素,古代思想家用它們說(shuō)明世界萬(wàn)物的起源與統(tǒng)一,后被鄒衍改造為“五德終始說(shuō)”,即木生火,火生土,土生金,金生水,水生木,這是“相生”;另外,水勝火,火勝金,金勝木,木勝土,土勝水,是謂“相勝”,也就是相克。秦始皇統(tǒng)一天下后接受了這種說(shuō)法,五行說(shuō)遂在政治生活中發(fā)揮作用。

從五行說(shuō)看來(lái),青色指綠色,象征大自然充滿(mǎn)生機(jī),位在東方,因此,明朝初建時(shí),紫禁城東部的宮殿,均覆綠色琉璃瓦;到了嘉靖年間,皇朝的尊貴向四方伸展,才用代表至高無(wú)上的黃琉璃瓦代替了東邊的綠色。金的方位在西,主愛(ài),因此自漢以來(lái),太后、太妃們的寢宮均在皇宮的西側(cè),紫禁城亦沿用此制。

數(shù)字與紫禁城

紫禁城的至尊地位從數(shù)字上也得到了充分的表現(xiàn)。排列在故宮中軸線(xiàn)上的皇帝直接使用的宮殿、宮門(mén),都是面闊九間,進(jìn)深五間,以充分渲染、加強(qiáng)皇帝的至尊地位(除太和殿是超高級(jí)的,面闊十一間)。“九”在中國(guó)古代乃“天地之至數(shù),始于一,終于九”(《素問(wèn)·三部九侯論》),而“九五”則用來(lái)稱(chēng)帝位之尊。《易·乾》說(shuō):“九五,飛龍?jiān)谔欤?jiàn)大人。”唐代孔穎達(dá)為《周易·履·彖》中“剛中正,履帝位而不疚,光明也”所作的正義說(shuō)“以剛處中得其正,位居九五之尊”,是古籍中所見(jiàn)最早使用“九五之尊”這一說(shuō)法的,其它還見(jiàn)于于邵《請(qǐng)車(chē)駕還西京表》中的“成九五之尊,享八百之祚”。在故宮的建筑中,許多都暗含著“九”、“五”這兩個(gè)數(shù)字。如故宮的門(mén)釘,除東華門(mén)外,均為上下各九排,八十一釘。九龍壁不僅正面主體雕龍九條,正中的脊也是九龍?jiān)诩梗瑥T殿頂為五條脊,琉璃斗拱用的龍紋墊板是“九五”四十五塊,整個(gè)九龍壁面,則由二百七十塊組成,依然是九的倍數(shù)。就連宮殿檐角上的琉璃小獸裝飾,其最高規(guī)格的宮殿也是用九個(gè),以下按建筑等級(jí)依次降為七個(gè)、五個(gè)、三個(gè)。

總之,數(shù)字這種由計(jì)量需要而發(fā)展來(lái)的概念,也被打上統(tǒng)治者的烙印。

龍與紫禁城

按照中國(guó)傳統(tǒng)的看法,皇帝是“真龍?zhí)熳印保瑸榱送怀鰪?qiáng)化這種觀念,歷代統(tǒng)治者世代相沿,把龍固定為皇帝的專(zhuān)用圖案,龍成為皇帝的圖騰。因此,紫禁城里,無(wú)論是建筑物上、家具什物上還是手工藝品上,龍飛鳳舞(鳳代表皇后),成了龍的世界。不僅如此,皇帝還要穿龍袍,坐龍椅,象征皇權(quán)的御璽上端雕刻的也是龍紐圖案。

中華民族的文明起源于黃帝,相傳黃帝就是黃龍?bào)w。《呂氏春秋》說(shuō)鯀死三年不腐,剖尸,化為黃龍。皇帝是“真龍?zhí)熳印钡母拍顒t出自《史記·高祖本紀(jì)》:“高祖,沛豐邑中陽(yáng)里人,姓劉氏,字季。父曰太公,母曰劉媼。其先劉媼嘗息大澤之陂,夢(mèng)與神遇。是時(shí)雷電晦冥,太公往視,則見(jiàn)蛟龍于其上。已而有身,遂產(chǎn)高祖。”龍既然可以生皇帝,皇帝當(dāng)然就是“真龍?zhí)熳印绷恕}埖男蜗笠簿妥匀怀闪嘶实弁?quán)的象征。因此,皇帝未登基前稱(chēng)“龍潛”,即位后叫“龍飛”,因?yàn)椤吨芤住飞嫌小帮w龍?jiān)谔臁钡恼f(shuō)法。與皇帝相關(guān)的還有龍顏、龍?bào)w、龍座、龍床、龍袍等。紫禁城亦以龍為基調(diào)進(jìn)行裝飾。來(lái)到天安門(mén)前,踏上金水河的御路橋,玉石欄柱上,雕刻的是蟠龍望柱,金水橋南是一對(duì)蟠龍華表;天安門(mén)上的鴟吻是“九脊封十龍”,棟梁枋柱上,是金碧輝煌的金龍和璽彩畫(huà)。

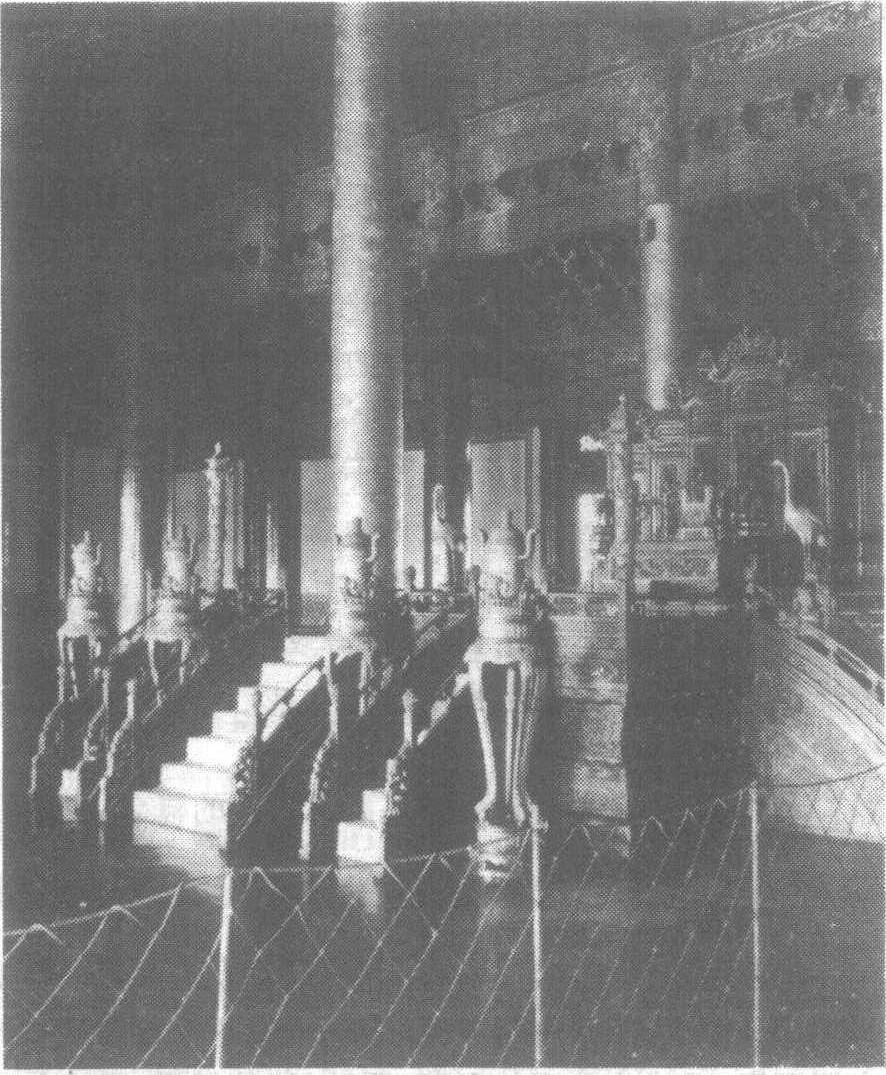

紫禁城內(nèi)僅就太和殿而言,就有金漆雕龍寶座一座,髹金大椅上雕有九條金龍,背圈上的三條,即表現(xiàn)了龍的蜿蜒凌空的姿態(tài),又服從背圈的用途,妙不可言。大椅下的須彌座,飾有二龍戲珠紋。寶座后面的髹金屏風(fēng)上,是九條鏤雕金龍,就連它的扇心和底座也全部是龍紋。在寶座上方,是金龍?jiān)寰稚稀⒅小⑾氯龑樱ǜ?.8米,井口直徑6米,上層圓形,中間八角形,下層方形,代表著“天圓地方”的含義。中部八角井飾滿(mǎn)云龍雕飾,穹隆圓頂內(nèi),則盤(pán)臥一條口銜寶珠,俯視下方的金色巨龍。太和殿內(nèi)的五十五間天花,也都是龍的圖案,從殿內(nèi)檐的大小額枋、墊板、天花梁到殿外檐的額枋、斗拱,也無(wú)不是金龍和璽彩畫(huà)。太和殿中央東西還排列有六根蟠龍金柱,每根巨柱上都有一條飛騰的蟠龍,龍身纏在柱上,龍頭昂首張須,東面的昂首向西,西面的昂首向東,加上寶座上的龍、藻井上的龍,所有的龍都朝向皇帝,呈現(xiàn)出一派“萬(wàn)龍朝宗”的奇觀。

北京紫禁城金鑾殿

據(jù)估算,即使其它的龍都不算,僅就故宮九千九百九十九間半宮殿殿脊上以每殿六條脊龍計(jì)算,就有龍近六萬(wàn)條。如果加上其它建筑裝飾和御用品上的龍,紫禁城內(nèi)怕要有上千萬(wàn)條龍了。

上一篇:悠悠吳越曲·蘇州之旅·無(wú)錫·江南第一國(guó)故事渺茫間

下一篇:朗朗齊魯月·泰山之旅·泰山·泰山封禪