煌煌荊楚吟·鄂東之旅·蒲圻赤壁·折戟沉沙“武赤壁”

赤壁之戰,是奠定三國鼎立局面的重要戰役,也是我國古代戰爭史上以少勝多、以弱勝強的著名戰例。這場大戰,成為文學家們筆下的好材料,一部《三國演義》有八回直接描述它,是全書寫得最為精彩的部分之一。或許正是由于文學作品的渲染,使這一歷史事件為歷代人們所熟知、傳頌,以至湖北江漢一帶自隋唐以來竟出現了蒲圻、武昌、漢川、漢陽和黃州多處赤壁。

究竟何處是三國周郎赤壁?

赤壁古戰場尋訪

千百年來周郎赤壁一直是個謎。從唐代李白始,迄元朝吳師道止,僅唐、宋、金、元四代,有文章記載的詠史作者就有十四人之多,所作詩、詞、曲、賦十余首,頗不乏名篇傳世。但赤壁古戰場究竟在何處,他們也不甚了然。蘇

膾炙人口的《念奴嬌·赤壁懷古》只說是“故壘西邊,人道是,三國周郎赤壁”。故壘是否就是他作詩所在地的黃岡城外赤鼻磯,未作肯定。而“人道是”所指之“人”,大概即杜牧。他寫有著名的《赤壁》絕句:“折戟沉沙鐵未銷,自將磨洗認前朝。東風不予周郎便,銅雀春深鎖二喬”。他眼中的“折戟沉沙”處指的是黃岡赤壁。然而此說被多數人所不取。他們認為赤鼻磯的地理位置與史書所載不符。從《三國志》、《資治通鑒》等史書可知,在赤壁作戰之前,周瑜從樊口溯江而上,進駐夏口(今武昌),然后再“進,與操遇于赤壁”。初戰,曹軍不利,退到江北的烏林,而后大敗。可見赤壁古戰場當在武昌之上、大江之南。

近代,多數人持蒲圻赤壁說。此說本自南朝盛弘之的《荊州記》和唐李吉甫之《元和郡縣圖志》。這種觀點認為只有蒲圻赤壁的地理位置同史書記載相符。近數十年來,考古工作者從蒲圻赤壁一帶發掘出大量箭、鏃、刀、戈、斧、戟等三國時武器,其中箭鏃為出土最多者。1976年,又在赤壁山下1米多深的土層中,發現三國時沉船的鐵釘、鐵環以及精致靈巧的銅質傳令箭鏃。另外,還在蒲圻吳墓發現246年制作的東吳“上大將軍”呂岱之弩機。這些考古發現,更增強了蒲圻赤壁的說服力。新近印刷的《中華人民共和國地圖》即將赤壁位置標于蒲圻西北長江南岸。但亦有持異議者。朱靖華《也尋“失蹤”的赤壁古戰場》一文稱:蒲圻雖出土眾多三國武器,但據《三國志·吳主傳》、《周瑜傳》屢屢記述孫曹兩軍江中“遇于赤壁”,知“赤壁之戰”是一次典型的江中遭遇戰,而非南岸蒲圻赤壁的陸地戰。且箭矢射程僅“百步”之距,弩機彈矢也只“數百步”之遙;何況當時尚有“東南風急”之阻,箭矢不可能從江心遠射至南岸一二公里外的南屏山、金鸞山及“土人耕地”等處。據《三國志》諸傳記載:赤壁戰后,孫吳曾在蒲圻陸口地區盤踞五十余年,該地發生過數次重大戰役(如魯肅與關羽之戰等),現從陸地發現的箭鏃焉何不是后戰所使用者?再者,東吳“上大將軍”呂岱之弩機制作之日已上距赤壁之戰三十八年,故不可為證。還有,從古籍記載可知,赤壁之戰不是發生在長江南岸,而是在北岸。如《三國志·辛毗傳》“先帝屢提銳師,臨江而還”;《王肅傳》“武、文征權,臨江而不濟”及赤壁之戰當事人王粲《英雄記》“(操)未及渡”、阮瑀《為曹公作書與孫權》“軍逼(江)而引還”、陳琳《檄吳將校部曲文》“大軍臨江而不濟者”等記實史料,證曹操始終未能渡江。且《周瑜傳》述黃蓋詐降火燒曹艦“時風盛猛,悉延燒岸上營落”,適證赤壁應在江北,并與烏林同在一條岸線上。如在南岸蒲圻赤壁燒船,焉何隔江燒至北岸烏林營落呢?事實上,戰前曹操已“濟漢(漢水)”、授命“(文)聘為江夏太守(郡治在黃岡西北),使統北兵”(《武帝紀》),早已越過蒲圻赤壁400里外的夏口以東了。曹植《求自試表》云:“臣昔從先武皇帝南極赤岸。”“赤岸”當作赤色江岸,而蒲圻赤壁不赤。足證古戰址應在今長江北岸的黃岡赤壁至王家坊(包括團風鎮古烏林)一帶赤色斷裂層岸地方為宜。

另有一種比較普遍的看法是嘉魚縣東北說。范文瀾主編《中國通史》、翦伯贊主編《中國史綱要》、王力主編《古代漢語》皆持此說。此說初見于《大清一統志》,該書說:赤壁山“在嘉魚縣東北江濱”,且引據《水經注》曰:“赤壁山在百人山南,應在嘉魚縣東北,與江夏接界處,上去烏林二百里。”此說后為清末著名地理學家楊守敬首肯:“赤壁當在嘉魚縣東北與江夏接界處”,且認為“《大清一統志》所定最確”。(見楊守敬《水經注疏》)但有研究者認為,此說實際同于蒲圻赤壁說,因為1950年以前赤壁鎮屬嘉魚縣管轄,此后方劃歸蒲圻。

然而,不管如何紛爭,諸多“赤壁”中,名氣最大者仍要數多數人所不認可的黃州東坡赤壁,因為蘇東坡曾在此居住,并留有《赤壁賦》和《念奴嬌·赤壁懷古》等千古名篇。而與當年赤壁大戰周瑜等叱咤風云人物瓜葛最多的則是蒲圻赤壁。為便于區別,有人便喚黃州赤壁為文赤壁或東坡赤壁,而稱蒲圻赤壁為武赤壁或周郎赤壁。

湖北蒲圻赤壁

蒲圻赤壁與周瑜

赤壁之戰的主角是誰?從《三國演義》的描述來看,似是孔明,其實,這不過是文學上的虛構加工。

據《三國志》和《資治通鑒》記載,曹操在長坂打敗了劉備后,占領了荊州的江北地區,想一舉滅掉南方的孫、劉一統全國。他在江陵寫信給孫權,說他將率領八十萬大軍與孫權“會獵于吳”,進行恫嚇,孫權召集部下商議對策,以張昭為代表的文臣主張投降。雖然諸葛亮作為劉備的使臣此前已跟孫權分析了孫劉的優勢和曹操的弱點,但面對曹操的恫嚇和張昭等人的投降論調,孫權是戰是降仍舉棋不定。輔臣魯肅主張抗曹,并讓孫權將周瑜從駐地召回。周瑜一回來即向孫權分析道:“今北土未平,馬超、韓遂尚在關西,為操后患;而操舍鞍馬,仗舟楫,與吳、越爭衡。今又盛寒,馬無稿草。驅中國士眾遠涉江湖之間,不習水土,必生疾病。此數者用兵之患,而操皆冒行之。”為徹底打消孫權顧慮,周瑜當晚再見孫權,說:“諸人徒見操書言水步八十萬而各恐懾,不復料其虛實,……今以實校之,彼所將中國(中原)人不過十五六萬,且已久疲;所得表(劉表)眾亦極(至多)七八萬耳,尚懷狐疑。夫以疲病之卒御(控制)狐疑之眾,眾數雖多,甚未足畏。”周瑜的透辟分析使孫權終于作出聯劉抗曹的決定。

于是孫權派周瑜、程普為正副統帥領三萬精兵,他們會同劉備的兩萬人馬,在赤壁與曹軍相遇。曹軍將士因暈船而將戰船連環,首尾相接。周瑜據此采納部將黃蓋詐降火攻的建議,用蒙沖斗艦十艘,裝上枯柴蘆葦,灌上膏油,裹上帷幕,上插旗幟,詐云欲降,駛向曹軍。當時東南風急,當離曹軍2里余時,十艘戰艦“同時發火,火烈風猛,船往如箭,燒盡北船,延及岸上營落。頃之,煙炎張天,人馬燒溺死者甚眾。瑜等率輕銳繼其后,雷鼓大震,北軍大壞。”(《資治通鑒》卷六十五)

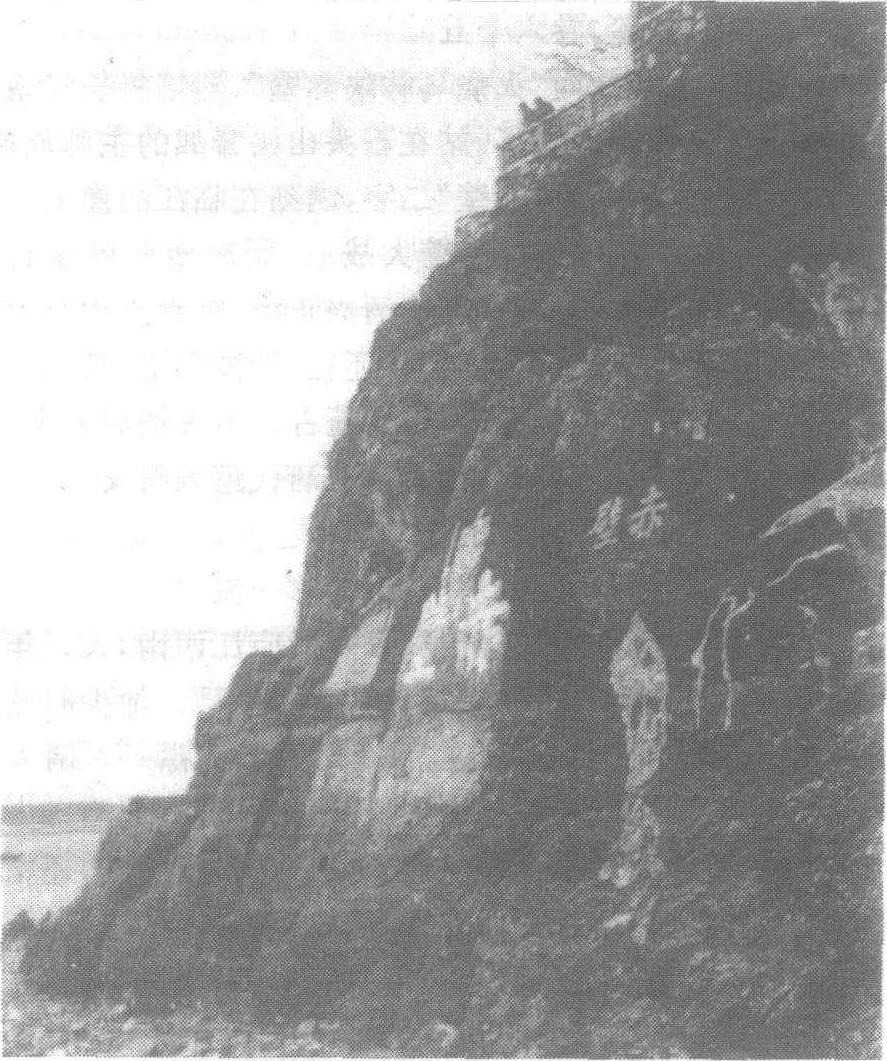

據說,大戰之時“火燒烏林映赤壁”,烈焰將長江南岸的整座石頭山都映紅了。站在石頭山頭督戰的主帥周瑜,見此壯景,乘興寫下“赤壁”二字,鐫刻在臨江的崖上。另據《蒲圻鄉土志》記載,赤壁大戰后,周瑜樓船停靠石頭山,擺酒慶功,舞劍賦詩。周瑜酒興正濃,揮劍于山石上刻下“赤壁”二字。這兩個字至今還在,楷體字形,長150厘米,寬140厘米,氣勢雄健,遒勁蒼古。不過據后人考證,這兩個字為唐代人所刻,因其上有唐代道教符文。

從歷史記載及傳說可知,赤壁之戰的主要指揮者應是周瑜,他的智謀,他的勇氣,都堪稱一流。

周瑜,字公瑾,廬江舒縣(今安徽廬江西南)人。年輕貌美,倜儻風流,吳中人士都稱其為“周郎”。他少時就與孫權的哥哥孫策結為莫逆,后來又成了連襟——兩人都娶了喬玄的女兒,孫策娶大喬,周瑜娶小喬。周瑜二十四歲拜將,三十三歲于赤壁大破曹操。他不僅善武,還精通音樂,當時有諺語說:“曲有誤,周郎顧。”

周瑜氣量與《三國演義》所寫相反,不是很小,而是很大。《三國志·周瑜傳》說他“性度恢廓”。裴松之引《江表傳》說,老將程普自恃年長功高,多次凌侮周瑜,而周瑜每每“折節容下,終不與較”,致使程普感慨地說,和周瑜相處,就像喝美酒一樣,在不知不覺中就被陶醉了。

《三國演義》中的“草船借箭”成了周瑜加害諸葛亮的明證。其實,據《三國志·吳主傳》記載,“草船借箭”的人不是諸葛亮,而是孫權。這樣,就跟周瑜挨不上邊。

如今,赤壁山頂有翼江亭。相傳是東吳軍隊的一個哨所,周瑜曾親自來此窺探曹軍的水寨。在翼江亭的亭柱上,刻有一副醒目的對聯:“江水無情紅,憑吊當年,誰別識子布卮言,興霸良策;湖山一望碧,遺留勝跡,猶懷想周郎聲價,陸弟風徽。”和翼江亭相對稱的是望江亭,傳說這里是黃蓋瞭望曹軍獻計詐降火攻的地方。

拜風臺與諸葛亮

赤壁山是由南屏山、金鸞山等大小山巒組成的。在南屏山上建有拜風臺和東風閣。拜風臺又名武侯宮,為兩殿一廳廟宇建筑。1936年重建時,曾挖出刻有“祭風臺”大字的殘碑。東風閣位于拜風臺右側,是座碧瓦紅欞的圓形樓閣,樓梯繞外墻盤旋而上,同古樸肅穆的拜風臺相映成趣。據傳,這些建筑,全與諸葛亮在此仗劍登壇借東風有關。

民間傳說曹操大軍南下,人馬比孫劉兩家多四五倍,硬拼顯然不是他的對手。周瑜為尋好戰術急出了病。孔明給周瑜開了火攻“藥方”。“藥方”雖好,但缺東風。孔明讓周瑜派士兵在山上筑臺,栽花種樹。天寒地凍,山上又盡是石頭,哪能栽花種樹?士兵就弄來些朽樹、斷竹、枯草、殘花,算是交差。孔明登上拜風臺,點燃七盞明燈,那燈就像星星綴在山上,故拜風臺又叫“七星臺”。孔明披發仗劍,焚香拜天地,祈禱上天保佑孫、劉打敗曹軍。于是,朽樹扎根了,斷竹復活了,枯草返青了,殘花重放了,整座山活像開了屏的孔雀。

這時,曹操在江北烏林磯上看到孔明不知搞什么名堂,遂派將士乘船繞過赤壁山,從上游向七星臺射箭。盡管箭比雨點還密,可就是射不到孔明身邊。周圍的樹木花草,像一道屏障擋住了箭。據說,從此這山才叫南屏山。

說也真靈,這天晚上,孔明真的借來了東風,把曹軍燒得慘敗,只得退回北方。

事實上,獻火攻之計者是黃蓋而非諸葛亮。至于諸葛亮登臺祭東風,不過是后人的敷衍。但由此也說明赤壁之戰中東南風的重要性,“東風不與周郎便,銅雀春深鎖二喬”(杜牧《赤壁》),周瑜取勝的關鍵還在于依靠天時。

當然,這次赤壁大戰,諸葛亮也是有功之臣。他對孫權的勸說、分析與周瑜不謀而合,可謂英雄所見略同。

鳳雛庵與龐統

與南屏山緊密相依的是綠竹蔥蘢、古木參天的金鸞山。山下有一棵千年白果樹,掩映著一小僧寮,僧寮的門楣上寫著“鳳雛庵”。傳說這里是獻連環計的龐統閱讀兵書的地方。主室供有龐統塑像,旁有許多碑文,其中一塊寫道:“赤壁鏖兵用火攻,運籌決策盡皆同。若非龐統連環計,公瑾安能立大功?”其實,“連環計”并非龐統所獻,曹操用鐵鏈把大船連起來,是為了防止北方士兵暈船。

《三國志·龐統傳》記載,龐統,字士元,襄陽人,博學多才,足智多謀,號稱鳳雛。與諸葛亮是姻親(諸葛亮的姐姐嫁給龐統叔伯哥哥龐山民)。三國時,有“臥龍鳳雛,兩人得一,可安天下”之說。他初投劉備,劉備只給他個耒陽縣令,由于沒有政績,還被罷了官。后來,魯肅和諸葛亮極力推薦,魯肅說:“龐士元非百里才也,使處治中、別駕之任,始當展其驥足耳。”劉備才任命他為治中從事,與諸葛亮并為軍師中郎將。龐統一生中最突出的功績,是力主劉備占據荊襄,收取西川。在協助劉備進取西川時,他為劉備獻出許多好計策。不幸在圍攻雒城(今四川廣漢)時,中冷箭身亡,死時年僅三十六歲。

傳說龐統是在金鸞山遇上劉備,并被拜為軍師的。后來龐統戰死,就變成一只金鳳凰又飛回到當年得遇賢君的地方,棲居在一棵梧桐樹上。金鸞山由此得名。當地百姓從夢里得知這金鳳凰就是鳳雛先生所變,為使它免受風吹雨打,就蓋起了一座磚瓦房。于是,金鸞山上就有了“鳳雛庵”。

上一篇:浩浩燕趙歌·邯鄲之旅·邯鄲·成語典故之鄉

下一篇:朗朗齊魯月·泰山之旅·泰山·文人屐痕