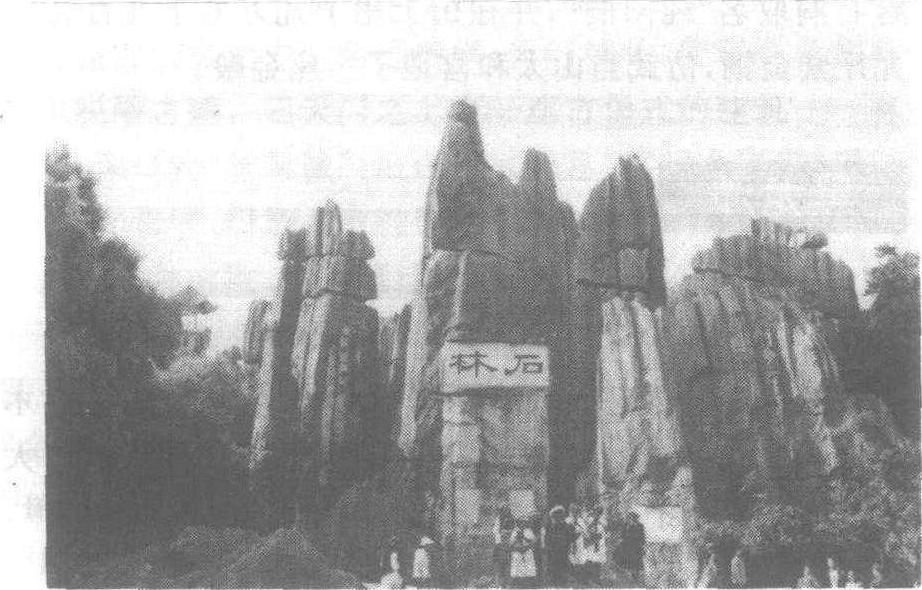

清清滇黔韻·昆明之旅·石林·天設(shè)奇觀

沿昆明到陸良的公路行120多公里,便來到被稱為“天下奇觀”的路南石林風(fēng)景區(qū)。

這里石峰攢聚,石筍叢集,如劍戟插空,莽莽蒼蒼,猶如一片林海。右峰之間,泉水清冽,巖下曲徑通幽,還有不少天然的石室石洞。清康熙年間的《云南通志》寫道:“巖高數(shù)十仞,攀援可入,其中怪石林立,如千隊萬騎,危檐邃窟,若九陌三條。其色俱青,嵌結(jié)玲瓏,尋之莫書。下有伏流,清冷如雪。”大石林區(qū)一崖洞石壁上,有《石林歌》一首:“何處飛來怪石叢,盤根竇竅郁玲瓏。森森稜稜鐵騎列,千門萬戶曲澗通。崖窟層層鎖玉關(guān),羊腸鳥道苦難攀。恍疑紫云天上落,五丁把住留人間。危磴高峰真鬼斧,球琳瑯玕奚足數(shù)。中有一線清泉流,老藤穿壁苔痕古。”盡述石林的奇異景色。詩中所說的“一線清泉”,在距崖洞不遠(yuǎn)的地方匯成狹長的劍峰池,是石林一個有名的景點。

天神趕石石成林

傳說,路南石林是哥自天神趕來的石頭形成的。很早以前,哥自天神來到路南,看見彝族撒尼人吃的是包谷粒、老苦蕎,穿的是羊皮褂,就想把南盤江的水堵起來,在路南開出良田種稻,讓撒尼人吃上大米。他連夜挑上一擔(dān)土,拿著鞭子趕來一群石頭,要在雞叫天亮前趕到南盤江。這天夜里,一位撒尼老阿媽半夜起來磨豆腐,忽聽外面轟隆轟隆的聲音。她從門縫向外一看,只見滿山遍野的大石頭滾滾而來。她嚇壞了,想把在“公房”(撒尼青年男女聚會的場所)里唱調(diào)子的女兒叫來陪伴。她記起女兒說過公雞扇翅膀時就回來,急中生智,拿起簸箕使勁地拍打起來。附近的大公雞以為是別的公雞扇翅膀了,一個個不甘落后,扇起翅膀,發(fā)出“喔喔”的啼聲。正在滾動的石頭忽然聽見公雞扇翅膀啼叫的聲音,都停下來側(cè)耳細(xì)聽,以為公雞在咒罵它們,都不敢動了。哥自天神火冒三丈,揚起鞭子朝著石頭猛抽過去,石頭索性賴在地上不走了。哥自天神氣得猛跨一步,肩上的扁擔(dān)“啪”地一下斷了,土也倒了。哥自天神長嘆一聲走了,那些石頭遂變成了石林。它們身上攔腰分成的兩截,就是哥自天神抽的。哥自天神的那擔(dān)土,變成了“雙肩山”。

云南石林

山山回應(yīng)阿詩瑪

在小石林區(qū)一潭碧波之畔,有座頎長高挑、風(fēng)姿綽約的石峰,背后又有一峰相連,遠(yuǎn)望猶如一位背簍少女,人們傳說那是撒尼姑娘阿詩瑪?shù)幕怼那埃谌瞿崛司幼〉陌⒅祝≈衤啡彰鞣蚱迋z。他們生有一兒一女,兒子叫阿黑,長得像挺拔的青松,女兒叫阿詩瑪,長得像美麗的鮮花。阿詩瑪長到十七、八歲時,成了阿著底遠(yuǎn)近聞名的好姑娘。有錢有勢的熱布巴拉想娶阿詩瑪給兒子阿支做媳婦,阿詩瑪不答應(yīng),熱布巴拉便趁阿黑到遠(yuǎn)處放羊時把阿詩瑪搶走了,阿詩瑪因不從而被關(guān)進黑牢。阿黑回家聞訊,立即追尋妹妹。阿支關(guān)上大鐵門,不準(zhǔn)阿黑進來,要跟阿黑比唱歌。他們兩個唱了一天一夜,阿黑唱贏了,阿支只好開門讓阿黑進來。阿支又提出比砍樹、接樹、撒種、拾種等,阿黑都取得勝利。他們又放老虎去害阿黑,老虎又被阿黑射死,可是熱布巴拉仍不放阿詩瑪。阿黑拉弓搭箭,連發(fā)三支,一箭射在大門上,二箭射在堂屋柱子上,三箭射在供桌上。熱布巴拉全家誰也拔不下箭,只好求阿詩瑪:“只要你拔出這些箭,一定讓你轉(zhuǎn)回家。”阿詩瑪叫著哥哥的名字,拔箭就像輕輕摘下一朵花。于是兄妹團聚,一起回家。熱布巴拉仍然不甘心,他們勾結(jié)十二崖子的崖神,讓它刮風(fēng)下雨把崖子腳的小河變成大河,阿詩瑪被卷進大漩渦。阿黑在洪水里掙扎著尋找阿詩瑪。待天放晴卻再也找不到阿詩瑪。阿黑大聲呼喊:“阿詩瑪!阿詩瑪!阿詩瑪!”十二崖子頂有人以同樣的聲音來回答。這時候,人們看到,阿詩瑪站在十二崖子上。她變成了回聲,你怎樣喊她,她就怎樣回應(yīng)。直到今天,只要人們對著石崖喊一聲:“阿詩瑪!”整個石林似乎都傳來同樣的聲音:“阿詩瑪……”

載歌載舞火把節(jié)

每年六月二十四日是撒尼人的火把節(jié),也是石林最熱鬧的日子。這一天,男女老幼人人穿著節(jié)日的盛裝,從四面八方來到圭山腳下的長湖邊,歡度節(jié)日。白天,觀看斗牛和摔跤比賽。比賽結(jié)束后,得勝的摔跤手“掛紅”繞場一周,小伙子們背著大三弦琴,拿著竹笛,姑娘們背著花掛包,盡情地跳起歡快的大三弦舞。入夜,數(shù)不清的火把組成人間的星空,歌聲弦聲在夜空久久回蕩。小伙子和姑娘們來到山林、溝箐邊談情說愛,沉浸在幸福的歡樂中。

火把節(jié)是彝、白、納西、哈尼、傈僳、拉祜、普米等族人民的傳統(tǒng)節(jié)日,一般一至三天,在農(nóng)歷六月二十四至二十六日。火把節(jié)古代又稱“星回節(jié)”(按通例“星回于天”在臘盡歲終,但早年西南民族以北斗柄下指與上招來劃分伏臘,以伏為臘,故臘“星回”,伏亦“星回”),其俗在古籍中多有記載。最早見于元代李京《云南志略》:“六月二十四日通夕以高竿縛火炬照明。”明萬歷《云南通志》、《南詔野史》及明清筆記、方志均有記載。楊慎《滇南月節(jié)詞》有“松炬熒熒宵作午,星回節(jié)令傳今古”之句。許印芳《五塘雜俎》載:“節(jié)之日,是夕,在所人戶,同時燃樹,入室遍照幽隱,口中喃喃作逐疫送窮語,而農(nóng)人持火照田以祈年,樵牧漁獵各照所適,求利益大光明中。……倒樹當(dāng)門臥,男婦撩衣跨火過,群相賀曰:‘災(zāi)星除矣,穢氣解矣。’”《大理縣志》載:“星回節(jié)又曰‘保苗會’,用柴竹剖束為火炬,燃之以熏田、驅(qū)螣。”

現(xiàn)在的火把節(jié),除點火把外,各民族各地區(qū)有不同的活動內(nèi)容。彝族、白族家家門前要豎一個火把,村口豎一個以干柴和松枝層層圍成的寶塔形松柱大火把。晚飯后,鑼聲、號聲一響,男女老幼抬著米酒、炒豆等食品匯集廣場,點燃火把,開始游樂。老人們舉杯暢飲,年輕人圍著火把盡情唱歌、跳舞。路南、圭山等地彝族同時舉行摔跤、斗牛,武定、祿勸等地彝族還開展射箭、賽馬、打秋千等活動。麗江納西族青少年舞著小火把繞游獅子山,表示引來光明,迎來祥瑞。彝族、納西族古俗都要在火把上撒松粉,使火把騰起火花,揚起香氣,以表心愿:后輩祝福老輩長壽,長輩祝愿后生吉利,同輩互撒表示親密,男女青年互撒則是戀愛的開始。傈僳族有火把節(jié)出獵的古習(xí)。節(jié)日之夜,云南高原處處火把閃耀,人們歡歌狂舞,通宵達(dá)旦。

關(guān)于火把節(jié)的來歷有不少傳說。《大理府志》和胡蔚訂正的《南詔野史》載阿南的傳說:“漢元封間,葉榆婦阿南者為酋長曼阿娜之妻,娜為漢將郭世忠所殺,欲妻南,南曰:‘能從三事當(dāng)許汝。一作幕以祭故夫;一焚故夫衣,易新衣;一令國人皆知我以禮嫁。’忠如其言,明日,聚國人,張松幕祭其夫,下置火。南藏刀出,俟熾,焚夫衣,即引刀自斷其頸,仆火中,時六月二十五日也。國人哀之,每歲以是日燃炬吊之,名為星回節(jié)。”《昆明縣志》載另一傳說:“南詔皮羅閣會五詔于松明樓,將誘而焚殺之,遂并其地。鄧賧詔妻慈善,諫夫勿往,夫不從,乃以鐵釧約夫臂,既往,果被焚,慈善跡釧得夫尸以歸。皮羅閣聞其賢,欲委擒焉,慈善閉城死,滇人以是日燃炬吊之。”鶴慶、大理、巍山一帶白族還有相應(yīng)的習(xí)俗:晚飯后,人們騎馬上街奔馳,象征百姓馳馬救援鄧賧詔;姑娘用鳳仙花將指甲染紅,紀(jì)念慈善夫人刨夫尸時十指流血;兒童將端陽節(jié)繞在手上的五彩線纏在火把上燒盡,象征鄧賧詔臂上鐵釧被燒紅。鶴慶彝族還制作松明樓模型在節(jié)日前焚燒。

民間也流傳很多故事。彝族撒尼人傳說,遠(yuǎn)古時,天上的阿香神看到人間人們樹皮裹身,野菜充饑,很同情他們,就悄悄地把五谷種子撒在地上,從此人們開始種莊稼,生活漸漸好起來。天王看到人間生活就要超過天上,便派“十大力”(大力士神)下界毀壞莊稼。“十大力”還蠻橫地說:“你們哪個敢來摔倒我,我就不管人間事。”一個叫朵阿惹恣的年輕人挺身而出。他們連續(xù)摔了三天三夜,小伙子們撥弦吹笛,姑娘們拍手跺腳,為朵阿惹恣助威。最后“十大力”輸了,變成一座禿山。天王惱羞成怒,從天上撒下一把香灰面,變成無數(shù)害蟲,要把莊稼吃光。撒尼人便用松樹枝點起一束束火把,將害蟲一燒而盡。從此,每年到了夏歷六月二十四這一天,撒尼人都點燃火把除害滅蟲。為了紀(jì)念朵阿惹恣,還舉行摔跤、斗牛等活動。

納西族傳說,玉帝嫉妒人間幸福生活,命掌火天神下界放火燒毀人間。天神不忍,違旨被斬,他的一滴血掉在地上變成一個小孩,小孩告訴人們連點三夜火把即可瞞過玉帝,從此有了紀(jì)念這位保全人間的天神的火把節(jié)。傈僳族則傳說,諸葛亮南征到維西,教人們開田種稻,并派兵回四川運來稻種。因為運稻路上有猛虎、瘴氣,百姓便點火把去趕虎驅(qū)瘴,接回士兵。這天正是六月二十四,后定為火把節(jié)。近年有論者云,火把節(jié)來自彝族等對火的崇拜。發(fā)現(xiàn)火、保存火、造火、用火,在人類發(fā)展史上具有重要的意義,這也許是火把節(jié)的最初由來。

上一篇:灼灼閩粵花·海南之旅·海南島·天涯萬里見孤忠

下一篇:灼灼閩粵花·武夷山之旅·武夷山·奇峰摩天