沉沉帝王夢·京郊之旅·十三陵·“寶城”何輝煌天子何荒唐

北京昌平縣北10公里處的十三陵,是馳名中外的明代帝王陵墓群。從1409年開始修建第一座陵到明朝滅亡的1644年,十三陵的營建工程從未間斷。這里的陵墓建筑形制,是典型的明清帝王陵寢寶城寶頂式。

從“墓而不墳”到寶城寶頂

自從人類有了靈魂觀念,便產(chǎn)生了墓葬,形成了祭祀崇拜禮儀制度和埋葬制度。在中國的原始社會和奴隸社會的大半時期,“墓而不墳”、“不封不樹”,就是說,那時的墓葬,既無封土的墳頭,也無樹木或標志。大約從周代開始,在墓上出現(xiàn)封土墳頭。

中國古代帝王陵墓一般稱為陵寢。陵為墳,寢為陵區(qū)祭祀的廟宇。歷代帝王陵墓,主要有以下三種形式:第一種是秦漢時期的“方上”,即在墓上用土層層夯筑,外觀形成好似截去平頂?shù)姆藉F體。陜西臨潼的秦始皇陵,便是迄今最大的一座“方上”陵。陵的周圍有圍墻,門前有闕(供瞭望的樓)。闕外是神道(通向墳前的導引大道),神道上列石像。陵寢周圍還有果苑、鹿苑、鶴館,并有護陵機構。西漢時,把將軍、列侯、吏二千石以至郡國富豪都遷至陵區(qū)守陵,使陵區(qū)成為富人的聚集區(qū)。第二種是唐代的以山為陵,不拘形式。唐太宗的昭陵,即鑿長安西北的九嵏山而建。秦漢時期的大型封土“方上”,費人力物力,而且容易盜發(fā)。唐陵則不一樣。如唐高宗和武則天合葬的乾陵建于陜西乾縣梁山上,墓室墓道用石條縱橫疊砌,石縫用鐵栓、鐵鉚固定后,再用熔化的鉛鐵澆灌,所以歷來不曾被盜過。這種山陵還附設上、下二宮,上宮為獻殿,每天在此祭祀,下宮相距十幾里。第三種是明清時期的寶城寶頂。其建筑方法是在地宮之上砌筑高大的磚城,在磚城內(nèi)填土,使之高出城墻成一圓頂,叫寶頂。陵前有一方形城臺,叫寶城,上建明樓。此外還設有宏大的祭殿建筑等等。各陵都有派駐的太監(jiān)和大批文武官弁、匠役、園丁,專司守陵、修繕和歲時祭祀。北京十三陵和河北清東陵、西陵都是典型的寶城寶頂陵寢。

浩浩皇家陵

十三陵是馳名中外的明代帝王陵墓群。陵區(qū)面積40平方公里,東、西、北三面群山聳立,形成天然屏障,南面蟒山、虎山分列左右,像守衛(wèi)陵區(qū)的衛(wèi)士。陵區(qū)的大紅門,即建于兩山之間。大紅門內(nèi)是片盆地,溫榆河從西北蜿蜒流來。十三座陵墓以永樂帝的長陵為中心,每陵各依一座山峰,排列兩旁。

陵區(qū)的起點,是一座五門六柱十一樓的白石牌坊,闊29米,高14米。它建于嘉靖十九年(1540),是國內(nèi)保存至今最早、最大的石坊建筑。牌坊下的夾柱石上方蹲臥著石雕的麒麟和獅子,配以龍、鳳和其它怪獸,精美無比。據(jù)說當年建石牌坊時,六根大柱立起來后,無法將十根橫夾柱石架上大柱。民工們在工地面南點香磕頭,祈求魯班爺點化。后來,工地來了個到處轉悠揀糞的老頭,民工們請他幫助出主意,他卻說:“我是個土沒脖子的人,還能有什么辦法?”說完便走了。有一民工從老頭說的“土沒脖子”琢磨出了道道,認為這是老頭告訴大家用土囤法便能將大石條架上去。民工們用此法終于將數(shù)百噸重的十根橫夾柱架上去了。據(jù)說,那個揀糞的老頭,便是魯班爺。

過了石牌坊,便是陵區(qū)的門戶大紅門。當初大紅門左右連接圍墻,圍住整個陵園,園內(nèi)設有十個出入口,有數(shù)千軍士守衛(wèi),擅入陵區(qū)者要處罰,祭陵的官員要在大紅口兩側刻有“官員人等至此下馬”的下馬石前下馬。

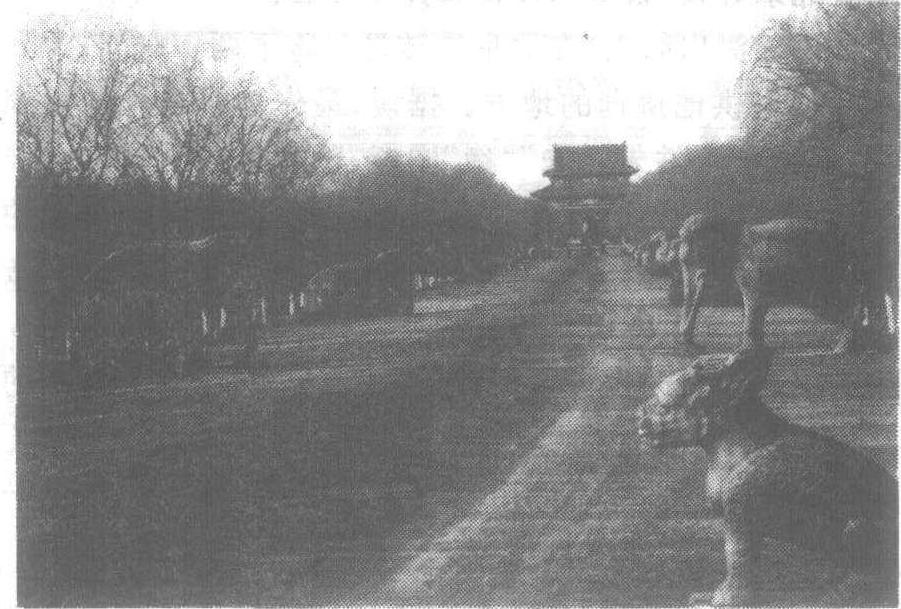

進入大紅門,在通向北面山麓長陵的中軸線上,有一條長達7公里的神道。沿著神道往北,迎面有一座方形、重檐厚壁的碑亭,亭外四角立著兩對大華表。亭內(nèi)豎有三丈高的石碑,碑頂?shù)裼斜P龍,下承龜趺,上題“大明長陵神功圣德碑”,碑文三千五百多字,是永樂皇帝的兒子仁宗為其父撰寫的。大明長陵神功圣德碑的背面,刻有清代乾隆皇帝的《哀明陵三十韻》詩,記述了在清代長、永、定、思幾陵的殘破情況,兩側刻有乾隆、嘉慶時修復明陵所花費用。

北京十三陵神路

十三陵各陵前的石碑,都以龜為趺(底座)。據(jù)神話傳說,龜是龍的一個兒子,好負重,并以長壽著稱,自古受到器重。皇帝自稱“真龍?zhí)熳印保屍洹皟鹤印瘪W老子的碑,理所當然。巨大的石碑,在當時是如何立到龜背上去的?民間有“龜不見碑”的傳說。據(jù)說,當初明成祖朱棣為他父親朱元璋建碑時,因龜趺太高,石碑立不上去,把主管這項工程的人急得團團轉。一天晚上,朱棣夢見神人對他說:“想立此碑,必須使龜看不見碑,碑看不見龜”。醒后到工地,他讓民工往龜背上堆土把龜埋起來,順著土坡將碑拉上去,待碑立起來后,去掉土便成了。

十三陵各陵前的石碑,只有長陵前的這塊碑刻有碑文,其它石碑都是無字碑。

從碑亭往北,有兩個六角形的大石柱,柱北神道兩旁,依次排列著十八對石人石獸等石像生。石獸計有獅子、獬豸、駱駝、石象、麒麟、石馬,都是二立二蹲。石像有四武臣、四文臣、四勛臣。

陵墓前放置石像生自秦以來各代均有,只是種類、數(shù)目各不相同。以獅子為排頭,是因為獅子兇猛,吼聲洪大,群獸聞聲無不驚恐,是威嚴的象征。獬豸是傳說中的神獸,頭生一角,據(jù)說專觸不正之人,放在陵前有“辟邪”“壓盛”的意思。駱駝、大象是沙漠和熱帶的運輸工具,放在陵前,表示皇帝統(tǒng)治疆土的廣大。麒麟則是神話中的吉祥之獸。馬善走,是皇帝的坐騎。石像古稱“翁仲”。相傳,秦朝有一位大將,名叫阮翁仲,防范匈奴有功,死后,秦始皇為了紀念他,在咸陽宮的司馬門外,鑄阮翁仲的銅像。后來,人們便將銅像、石像統(tǒng)稱為“翁仲”。陵前放置武、文、勛三臣像,象征文武百官。

石像生的北面又有一座漢白玉制成的牌坊,叫欞星門,也叫龍鳳門。牌坊并排分三個門,三個門的額枋中央都分別有一顆石琢的火珠,故又名“火焰牌樓”。

穿過牌樓有一座七孔橋,還有一座五孔橋,過橋后再向前就是長陵陵門了。

選陵看風水

永樂五年(1407),明成祖朱棣的皇后徐氏在南京死去,在此前一年,朱棣便開始修建北京,做遷都的準備,所以,他沒有為徐氏在南京建陵,而是派出許多所謂風水先生去北京尋找“吉壤”,以便修建皇家陵園。

朱棣派出的人,在北京周轉足足跑了兩年時間,才找到幾處可供他挑選的地方。據(jù)說,最先選在口外的屠家營,但因皇帝姓朱,“朱”“豬”同音,豬要是進了屠家會被宰殺,所以此處犯地諱不能用。又有一處選在昌平西南的羊山腳下,因為后面有個村子叫“狼兒峪”,豬旁有狼有被吃的危險,又不能用。還有一處選在京西的燕家臺(在今門頭溝區(qū)),若一旦被選中,老百姓就要被迫遷走。聰明的百姓,便編歌教兒童唱,把燕家臺唱成“晏駕臺”(皇帝死叫“晏駕”),所以更不能用。京西的潭柘寺景色很好,也一度入選,但山間深處,地方狹窄,沒有子孫的發(fā)展余地。

朱棣幾經(jīng)選擇,最后看中了江西的風水先生廖均卿挑選的今天的十三陵陵區(qū)。這里群山環(huán)繞,如拱似屏,中央平坦寬闊,水土豐厚。永樂七年,朱棣曾親自來這里查看,十分滿意。選中十三陵做陵區(qū),不光因為它的風景地勢好,從軍事上來看,這里易守難攻,一旦駐軍把守,既可以守陵寢,又便于保衛(wèi)京師。

十三陵每座陵又各依一座山。據(jù)說,長陵所在的地方原叫黃土山,朱棣嫌它不雅。恰巧朱棣與群臣來陵區(qū)的那天是他的生日,群臣向他祝壽,便改山名為天壽山。

十三陵中的第二座陵是仁宗的獻陵,祭祀大殿與內(nèi)紅門之間有一小山包,因建陵時不敢動龍脈而將它留下。小山形似幾案,皇家稱它御案山,當?shù)匕傩諈s叫它遮羞山。傳說仁宗當太子時,夜里曾誤入姑姑的住房,發(fā)生了不清白的事。仁宗葬在小山包后,是讓山包為他遮羞。

聚寶山下的憲宗茂陵,是第五座陵。憲宗生前,最寵幸比他大十七歲的萬妃,萬氏喜歡鷹,憲宗為討她的歡心,常向全國各地攤派征鷹。憲宗死后,老百姓將聚寶山諷稱為鷹嘴山。

第六座陵是孝宗的泰陵,建在史家山下。孝宗生前好文墨,當?shù)匕傩站头Q史家山為筆架山,山前原來有眼小泉,被稱為墨水壺。

金嶺山下建有武宗的康陵,是第七座陵。武宗一生好淫樂,還在其陵前修了一座百花園,當?shù)匕傩諏⒔饚X山諷稱為蓮(戀)花山。

首陵氣度

明代的陵墓制度始于明太祖朱元璋建在南京的孝陵。十三陵每一個陵的建筑形式不盡相同,但都大同小異。長陵是十三陵的首陵,也是最大的陵。

長陵地面建筑形制為前方后圓,占地面積約10萬平方米,其建筑特點之一是明樓、祾恩殿等主體建筑設計在一條中軸線上,附屬建筑對稱兩旁。長陵有三重院落。第一重院包括陵門、神庫、神廚、碑亭。門分三洞,左右連接墻垣。碑亭里的碑原是空白的,清代重修十三陵時,刻上了順治皇帝的諭旨和乾隆的詩文。神庫神廚早已不存在了。第二重院里有祾恩門、祾恩殿、兩廡配殿和神帛爐。祾恩殿是長陵的主要建筑,而且,十三陵中的祾恩殿只有這座被保留下來,所以更顯珍貴。祾恩殿是帝后或隨行官員舉行祀典的地方。“祾”為祭祀受福之意,“恩”指皇恩無窮。長陵祾恩殿共有九間,與今天故宮內(nèi)的太和殿基本相同,重檐大殿,黃瓦紅墻,石基、階陛、欄桿全用漢白玉琢成。大殿總面積近2000平方米,是一座大型楠木殿,由六十根楠木大柱承托,殿中排列的三十二根均用整根金絲楠木制成,時時散發(fā)香氣,中間最大的四根,直徑達1.17米,兩個人都合抱不過來。兩廡配殿各十五間,現(xiàn)已不存。第三重院內(nèi)有寶城和明樓、寶頂。院門叫“內(nèi)紅門”,門后有一座石牌坊,牌坊后是石五供(香爐一個、香瓶、燭臺各兩個)。寶城就像古代城門樓,其上建方形明樓,明樓中有石碑,上刻“大明成祖文皇帝之陵”。但此碑已不是原碑,原碑刻的是“大明太宗文皇帝之陵”。嘉靖時把太宗改稱成祖,未換碑,只用木頭刻“成祖”二字嵌在碑上。萬歷時明樓起火,才換了今天這塊碑。寶城內(nèi)便是墳頭“寶頂”。

長陵寶頂之下,埋葬著明成祖朱棣,他死于永樂二十二年(1424)北征蒙古回師途中的榆木川(今內(nèi)蒙古自治區(qū)多倫境內(nèi))。當時,因為他死得太突然,不敢泄露,隨行太監(jiān)馬云密與大學士楊榮、金幼孜謀劃,模仿秦始皇死于沙丘的辦法,秘密裝殮了朱棣的遺體,等待回京后再公布此訊。當時搜集了軍中的錫器鑄成棺材,還把鑄棺的工匠全殺了。楊榮等人先至北京告皇太子喪訊,皇太子遣皇太孫往開平迎朱棣遺體入京。

正因為朱棣死時的這段秘密行動,自明代以來,便流行了幾種傳說。有的說,朱棣是在打獵時被猛獸咬死的,遺體也被拖走,長陵地宮只埋有朱棣的衣冠。也有的說,朱棣在領兵與北方蒙古族交戰(zhàn)時,敵人退進了一座大山的山洞,朱棣的士兵追進去的都沒能出來。朱棣又氣又急,親自進洞,剛一進去,石洞便合上了,部下只搶回他的丈二花槍。所以,長陵地宮里只葬有這支花槍。

后來居上

按照封建時代的葬制,祖墳在中間,然后按左昭右穆順序排列下去,子孫陵墓應該一個比一個小些。明十三陵卻并不如此。由于追逐“風水”,它沒有按昭、穆順序建陵,而且在規(guī)模上,也有后來居上的。十三陵中,凡是皇帝生前親自督理修的陵,都宏大、考究,富麗堂皇,死后由子孫辦理埋葬事宜的陵,相比之下就簡單得多。

明成祖朱棣的長子仁宗在位僅一年,長孫宣宗在位十年。仁宗在位未及修陵,臨死前遺詔說:“我在位日淺,對百姓沒什么恩德,不忍過多勞役百姓,我的陵要從簡修造。”宣宗親定獻陵規(guī)制,三個月后就將其父埋葬了。宣宗本人雖然生前修了景陵,但因獻陵是他制定的規(guī)模,景陵的建造未敢過于超過獻陵。所以在十三陵中,繼長陵之后的獻、景二陵比較簡陋,這從今天的遺址上能看出來。明代第九個皇帝世宗朱厚熜的永陵就不然了,它后來居上,成為十三陵中規(guī)模僅次于長陵的第二大陵。

朱厚熜十五歲即位,年號嘉靖,在位四十五年。他原是明代第八個皇帝武宗朱厚照的堂弟,武宗死前因無子遺詔迎他即帝位。世宗即位后,按照封建常規(guī),應該過繼給他的伯父朱祐樘做兒子,但他不肯這樣做,要把自己的父親稱為皇考(皇帝之父的專稱),要把父親的牌位放入太廟,遺體埋進十三陵內(nèi),由此引起了宮廷內(nèi)部的一場激烈爭論,這在明史上稱為“大禮議”。當時二百多名文武大臣,跪在宮門外表示反對朱厚熜的做法。朱厚熜下令抓了其中的一百九十余人,并當場打死十七人,才解決了這場“皇考之爭”,使自家這支皇家支系變成了正系。同時,朱厚熜開始在十三陵內(nèi)為其父建造顯陵。1538年(嘉靖十七)朱厚熜的母親蔣氏死于北京,他便打算乘機將其父的靈柩移入十三陵合葬。他親自跑回湖北準備搬遷父墳,因見父親老墳風水尚好,才打消了搬遷的念頭。否則,今天的十三陵就會變成十四陵。顯陵后來改建成昭陵,葬入了朱厚熜的兒子朱載垕(明穆宗)。

朱厚熜一生信奉道教,一心成仙,很少過問朝政,又非常好色,多次派人到民間選美女入宮。嘉靖二十一年(1542)十月的一天夜里,朱厚熜夜宿曹妃宮中,待他睡熟后,宮女楊金花等人用繩子緊勒他的脖子,以為已將他勒死,便散去了。皇后方氏得訊后趕到現(xiàn)場,將其救活,后來楊金花等人都被凌遲處死。楊金花等弱女子為何如此大膽,敢對皇帝下手?楊在動手前曾說:“咱們下手吧,強如死在他手里。”據(jù)明人記載,朱厚熜為煉制“長生不老丹藥”,聽信道士言,要用少女做藥餌。所以當時曾選了上百名民女入宮,供煉藥用。楊金花等人可能覺得自己逃不過一死,不如拼了性命。

嘉靖十五年三月,朱厚熜親自到陵區(qū)選擇了永陵陵址。永陵修建期間,他十一次前往工地查看施工情況。永陵的規(guī)模,超過了除長陵之外的前七陵,它的地面建筑形制與長陵同,只是棱恩門、棱恩殿的間數(shù)比長陵各少二間。但是,永陵建筑“壯麗精致,長陵不及”。永陵棱恩殿現(xiàn)已不存,只有殘基上留下一塊雕著龍鳳的基石。原亦為楠木殿。有人說,清朝重修十三陵時,乾隆皇帝看中了永陵棱恩殿的楠木材料,就把永陵棱恩殿的楠木偷偷拆換了,用這些楠木蓋了圓明園楠木殿。也有人說是用它們修造了乾隆自己的陵墓。從今天永陵僅存的明樓來看,永陵當年的建筑肯定非常講究。這座明樓全由文石砌成,“冰鏡瑩潔,纖塵不留”。由于朱厚熜迷信修道成仙,永陵地宮即仿照道教的“九重法宮”而建。

當年永陵基本建成時,朱厚熜又來陵地查看,他登上永陵背靠的十八道嶺(后改名為陽翠嶺)查看一遍后問:“我的陵就這樣修完了?”監(jiān)工大臣慌亂之中趕緊回答:“外面還有一道圍墻沒修呢。”所以永陵比長陵還多一道外圍墻,形成重門重墻的特點。

凄慘嬪妃墓

按照明朝的葬制,嬪妃死后應葬在北京西郊的金山。但實際上并不盡然。

明代有幾個皇帝的寵妃埋葬在十三陵中,她們的墓俗稱“娘娘墓”。這當中有憲宗朱見深的萬妃、神宗朱翊鈞的鄭妃、光宗朱常洛的李妃。

憲宗朱見深十八歲當皇帝,當時萬妃已經(jīng)三十五歲了,她原是皇太后的宮女,善于逢迎,被朱見深選為妃子,深得寵幸。在她生皇第一子后被封為貴妃,但她兒子很快就死去了。從此,后宮中的嬪妃只要有身孕者,她都加以陷害,迫其墮胎。孝宗的母親紀妃懷孕后,僥幸逃過了萬氏的毒手。孝宗出生后,萬氏讓太監(jiān)張敏去溺死他。張敏見皇帝無子,便將憲宗藏匿起來,偷偷喂養(yǎng)。直到憲宗晚年無子,擔心皇位無人繼承時,張敏才講出實情,這時孝宗已六歲了。萬氏在宮中恃寵專橫跋扈,宦官稍違其意,即遭斥遂。皇后吳氏因杖責萬氏,被朱見深廢掉,并罪責其家人。萬氏后來在毒打宮人時因痰厥而死。萬妃比朱見深大十七歲,但如此受寵,這在中國封建時代的宮廷史中不能不說是一件怪事。

朱翊鈞的鄭妃是害死孝靖皇后母子(光宗)的人,她為了立自己的兒子為太子,把明宮廷攪得天翻地覆。李妃是光宗朱常洛的低級嬪妃,雖然朱常洛只當了二十九天的皇帝就死了,但李妃因投靠鄭妃而得勢。李妃曾為鄭氏請?zhí)蠓Q號,鄭氏亦為李氏請貴妃稱號。朱常洛死后,李氏仍舊占據(jù)乾清宮,朝中的東林黨人堅持一定要李氏移居噦鸞宮,李氏不肯,這在明史上叫“移宮案”。

此外,世宗朱厚熜的嬪妃,大多數(shù)也埋在陵園內(nèi),沒有單立陵墓,葬在永陵的圍墻里。

十三陵中的其他多數(shù)嬪妃,便是葬入“東井”、“西井”為皇帝殉葬的嬪妃。這些嬪妃,生前多是普通的宮女,宮廷用她們做殉葬品后,給她們中的一些人以嬪妃的封謚,她們的家屬亦被稱為“朝天女戶”,授以一定的官職。

在奴隸社會,奴隸主死后要用奴隸殉葬,明朝初年還保留著這種落后殘酷的制度。明前期的四個皇帝埋葬時都有人殉葬,除明太祖朱元璋葬在南京外,其他三個皇帝便是葬入十三陵長、獻、景三陵的明成祖、仁宗、宣宗。

葬從殉者的“東井”、“西井”等墓,只有磚穴,棺槨可直接放入穴中,如下井一樣,故稱“井”。據(jù)記載,受封謚的長陵從殉嬪妃有三十多人,獻陵五人,景陵十人。

殉葬者極為悲慘。據(jù)《明史》載,宣宗時有個不在被封謚的殉葬者之列的宮女,名叫郭愛。她原是一民間少女,賢惠而有才學,入宮才二十天,就被選定為剛死的宣宗朱瞻基殉葬。臨死前,她寫了一首凄涼的絕命詩:“修短有數(shù)兮,不足較也。生而如夢兮,死則覺也。先吾親而歸兮,慚予之失孝也。心凄凄而不能已兮,是則可悼也。”

據(jù)史料記載,殉葬的人在死的那天,要先去赴宴,飯后被帶到一個殿堂里。這時,哭聲震天,她們被要求站在小木床上,將頭伸進從梁上垂下的繩套中,撤掉腳下的木床,就被縊而亡了。

直到明英宗朱祁鎮(zhèn)臨死前遺詔廢止嬪妃殉葬,這種殘忍的人殉制度,才在明代結束。

上一篇:浩浩燕趙歌·石家莊之旅·蒼巖山·“太行群峰唯蒼巖”

下一篇:蒙蒙巴蜀雨·成都之旅·成都·“揚馬名都”