悠悠吳越曲·浙東浙南之旅·天一閣·“江南書城”

在寧波月湖之西,有一座古樸的建筑。它就是明代嘉靖四十年(1561)范欽興建的有“江南書城”之譽的天一閣,是我國現存的最古的藏書樓。

書籍是文化的載體,也是文化發展的一個標志。浙江藏書歷史悠久。藏書成為文人雅士的一大愛好。黃宗羲《天一閣藏書記》中感嘆:“讀書難,藏書尤難,藏之久而不散,則難之難矣!”據今人吳晗統計,自晉至清,浙江私人藏書家達三百五十九人,藏書樓有名可稽的就有一百八十處。然而,由于水火兵燹等種種原因,真正能夠“藏之久而不散”者,卻是寥如晨星。因此,天一閣堪稱中國文化史上的一顆明珠。

范欽被后人尊稱為“范司馬”,這位明嘉靖年間的進士,足跡布及半個中國,最后官至兵部右侍郎。他為人耿直,曾頂撞過權傾朝野的武定侯郭勛,蒙受冤獄,遭廷杖之罰。后又因秉公執法而得罪過權臣嚴世蕃。但最讓范欽青史留名的,卻應數他遺留給后世的這座藏書樓。《鄞縣志》便記載,范欽“性喜藏書,起天一閣,購海內異本,列為四部。尤善收說經諸書及先輩詩人集未傳世者。浙東藏書家,以天一閣為第一,有功文獻甚大”。

范欽愛書成癖,每到一地,總是多方搜訪當地之古籍,盡力收購,或雇人鈔錄。他的藏書有不少得之于當時另一位藏書家豐坊的萬卷樓。著名學者王世貞與范欽互相仰慕,相約互鈔書籍。范欽因此增加了不少鈔本,最后藏書數達七萬余卷。

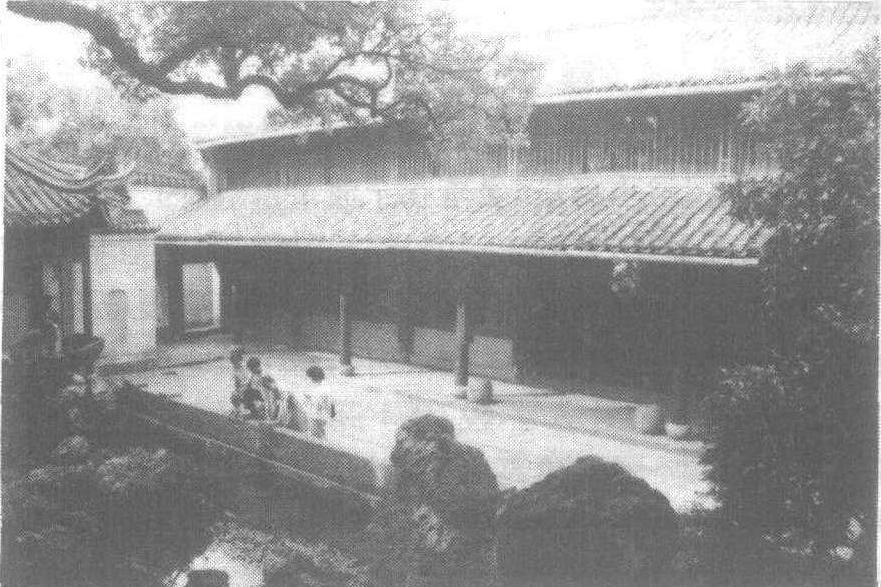

范欽的藏書處原名“東明草堂”,天一閣是他辭官歸里后辟建的。據清學者全祖望記載,建閣之初,曾得吳道士龍虎山天一池石刻,范欽大喜,以為正合《易經》中“天一生水……地六成之”之意,于是即以“天一”為閣名。樓前是天一池,蓄水防火。閣分上下兩層,上層藏書處是一大通間,中間隔以書櫥。下層六間,如此設計,暗含“天一地六”。天一閣的聲名遠播,以致連那位下詔編修《四庫全書》的乾隆皇帝,也“不恥下問”,命人前來索取圖樣,以仿天一閣的構式,興造其南北七閣。

當然,天一閣能夠垂世四百余載,其主要原因是范欽及其后人嚴密的保護措施。阮元曾記載,天一閣“閣前略有池石,與阛阓相遠,寬閑靜閟,不使持煙火者入其中,其能久一也”。藏書樓遠離住宅,又有嚴格的防火措施,使天一閣免遭火災。而中國古代藏書樓毀于一炬者,卻是不可勝數的。錢謙益的絳云樓就是一例。曹溶《絳云樓書目題辭》中記載:某日“其幼女中夜與乳媼嬉樓上,剪燭炧,誤落紙堆中,遂燃。宗伯樓下驚起,焰已彌天,不及救,倉皇走出。俄頃,樓與書俱盡”。

范欽及其后人為保護好藏書,制定了一些具體的禁約。例如:禁以書下閣梯,非各房子孫齊至,不開鎖。子孫無故開門入閣者,罰不與祭(即參與祭祖)三次;私領親友入閣及擅開書櫥者,罰不與祭一年;擅將藏書借出外房及他姓者,罰不與祭三年;因而典鬻者,永擯逐不與祭。

范欽的侄子范大澈,性喜讀書。“月俸所入,輒以聚書”,還精于識別版本,初版、原版、膺本、紙質的優劣能一眼識破,時人稱其“怪雅異集”。他到天一閣借書,常遭拒絕。于是發憤搜集海內異書秘本,建“西園”“臥云山房”以藏書。每得一奇書,便備酒宴,邀叔父前來觀賞。范欽每見侄子購到天一閣所無之書,則羨慕之至,愛不釋手,常“默然而去”。真是兩代“書癡”。

如此“書癡”當然不僅限于范姓。民間流傳的這則故事,主人公就是一位錢姓女子:嘉慶年間,寧波知府的內侄女錢繡蕓聞天一閣藏書甚豐,兼藏蕓草一本,色淡綠而不甚枯,三百年來書不生蠹。這位嗜書的女子心中神往,遂繡蕓草數百本,托太守為媒嫁與范氏后裔范邦柱,以求能登閣觀書,并一見蕓草。不料族規禁止婦女登閣。錢繡蕓因此憂郁得病,含恨以終。臨終前央求丈夫:“君如憐妾,死葬閣之左右,妾瞑目矣。”

史志記載,第一個開了閣禁的是浙東學派創始人黃梨洲(宗羲)先生。因為梨洲先生的道德、文章受到時人的敬仰,范氏各房準許他登上了書樓。他讀到了不少奇書異本,并“取其流通未廣者鈔為書目”。此后一二百年中,得幸登閣的著名學者,有萬斯同、徐乾學、全祖望、錢大昕、阮元、薛福成、繆荃孫等十余人。

今天我們讀到清阮元“人間庋閣足千古,天下藏書只一家”的楹聯,情不自禁地還會想到嘉惠后人的藏書家范欽,想到繼承其業績的范氏后人,以及天一閣幾百年來艱難的歷程。相傳,范欽晚年與書閣為伴,一直活到了八十三歲。臨終時將家產分作兩份,一份是天一閣全部藏書,一份是萬兩白銀。兒子大沖選擇了天一閣的萬卷藏書,并且發展了父業。天一閣傳到范欽的八世孫范懋柱手上,正值乾隆皇帝為編纂《四庫全書》而下詔采訪天下遺書,其中點到了天一閣。范懋柱進呈的六百三十八種珍貴古籍,后來并未如數發還。以后的歲月中,天一閣又飽經劫難,到本世紀五十年代初,僅存藏書一萬三千余卷。

浙江寧波天一閣藏書樓

上一篇:灼灼閩粵花·廣州之旅·星湖·“桂林之山,杭州之水”

下一篇:悠悠吳越曲·南京之旅·靈谷寺·“第一禪林”