厚厚三晉土·晉北之旅·恒山·塞北第一山

北岳恒山是我國(guó)著名的五岳之一,又名常山,位于山西省東北部。恒山山脈西銜雁門(mén)關(guān),東跨太行,南障三晉,北瞰云代;沿東北至西南走向,奔騰起伏,綿延500余里,號(hào)稱一百零八峰。主峰坐落在山西省渾源縣城南,海拔2017米,其高為五岳之冠,疊嶂拔峙,被稱為“人天北柱”、“絕塞名山”、“塞北第一山”。

恒山之名很早就見(jiàn)于史書(shū)記載。據(jù)說(shuō),早在四千多年前,舜帝巡游四方,北至恒山,見(jiàn)山勢(shì)雄偉,遂封為北岳。不過(guò)漢唐以后,歷代帝王祭祀北岳的典禮不是在渾源恒山,而是在河北曲陽(yáng)恒山舉行,直到清順治十八年才把祭祀北岳典禮改在渾源舉行,因而歷史上曾有過(guò)兩個(gè)恒山以何為正的爭(zhēng)論。為何歷代帝王多把祭祀北岳典禮放在曲陽(yáng)恒山進(jìn)行,原因主要有兩點(diǎn)。其一,渾源恒山地居塞北,逢社會(huì)動(dòng)亂、國(guó)家分裂之際,渾源恒山常常不在中原政權(quán)管轄之內(nèi),故北岳祭祀只好在曲陽(yáng)舉行。其二,曲陽(yáng)境內(nèi)恒山原與渾源恒山同屬一脈,是恒山山脈的東南端,加上交通方便,故而帝王們祭北岳不到渾源而在曲陽(yáng)。此外,也有說(shuō)當(dāng)年舜帝巡游恒山時(shí),山上飛下塊大石頭;五年后舜帝再巡恒山時(shí),剛至河北曲陽(yáng)遇大雪阻路,這塊石頭又飛到了曲陽(yáng),從此便改在曲陽(yáng)祭北岳了。這個(gè)傳說(shuō)也成了后世改換祀地的托辭。不過(guò)提起“塞北第一山”,自然說(shuō)的是渾源恒山,這是任何人也改變不了的。

渾源恒山,主峰分東西兩峰,東為天峰嶺,西為翠屏山,雙峰對(duì)峙。其中天峰嶺又分東、南、北、中四座突起的山峰。東為紫微峰;中為恒宗,是恒山極頂;南為飛石峰;北為香爐峰。加上西峰翠屏峰,五峰聳立,如一朵含苞欲吐的臘梅,昂首天外。在天峰嶺與翠屏峰之間,是一道陡崖緊鎖的萬(wàn)丈峽谷——金龍峽。金龍峽兩岸石壁萬(wàn)仞,青天一線,形成了勝似龍門(mén)、險(xiǎn)似劍閣的絕塞天險(xiǎn)。明代旅行家徐霞客當(dāng)年游歷至此,曾驚嘆道:“伊闕雙峙,武夷九曲,俱不足以擬之。”唐代詩(shī)人賈島也留下了“天地有五岳,恒山居其北。巖巒疊萬(wàn)重,詭怪誥難測(cè)”的詩(shī)句。《史記·趙世家》中載:春秋時(shí)恒山之南為趙國(guó),恒山之北為代國(guó),趙簡(jiǎn)子想吞并代國(guó),觀諸子平平,不知誰(shuí)能實(shí)現(xiàn)父志,就對(duì)兒子說(shuō):“我把寶符藏在恒山,誰(shuí)能找到寶符,誰(shuí)就能繼承王位。”結(jié)果只有趙襄子回來(lái)說(shuō)找到了,所謂寶符就是恒山居高臨下、易取代地的作戰(zhàn)形勢(shì)。趙襄子接位后,果然依靠恒山天險(xiǎn)將代國(guó)吞滅了。由此可見(jiàn),恒山除風(fēng)景秀麗外,還兼擅關(guān)隘之勝。據(jù)統(tǒng)計(jì),歷史上曾有十三個(gè)皇帝帶兵在恒山一帶打過(guò)仗,一些著名戰(zhàn)將如蒙恬、衛(wèi)青、霍去病、李廣也曾在此征戰(zhàn)。宋代名將楊家父子在恒山依天險(xiǎn)屯兵駐守,更留下許多遺跡和佳話。

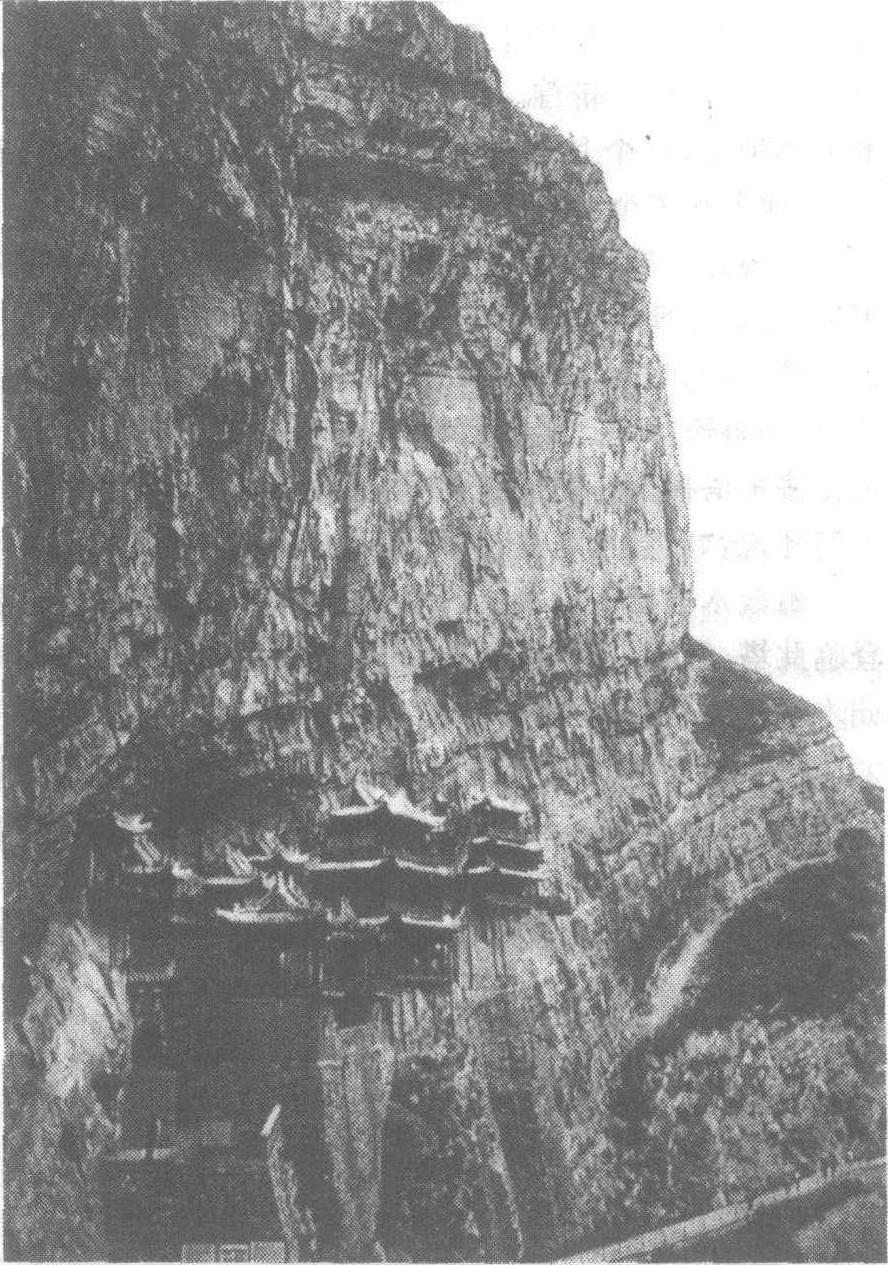

山西恒山懸空寺

恒山自古為道教圣地,西漢初始建寺觀,到明、清時(shí)已形成一個(gè)規(guī)模宏大的古建筑群。僅主峰就有大小祠廟六十余處,號(hào)稱“三寺四祠七亭閣,七宮八洞十五廟”,其中懸空寺是古建筑史上的一大奇觀;另外還有朝殿、會(huì)仙府、白云堂、風(fēng)雨樓、九天宮等處勝景。

地險(xiǎn)、山雄、寺奇、泉絕,使恒山成為我國(guó)的一大名勝。古往今來(lái),恒山吸引了無(wú)數(shù)游客,也留下了許多名人的足跡。清代順治皇帝親臨恒山祭祀,康熙皇帝親題“化垂悠久”的碑文;而徐霞客專來(lái)恒山考察三日,李白在懸空寺前大書(shū)“壯觀”,更被傳為千古佳話。

上一篇:朗朗齊魯月·曲阜之旅·曲阜·圣徒遺跡

下一篇:悠悠吳越曲·揚(yáng)州之旅·瓜洲·多少泊船多少詩(shī)