莽莽關(guān)外山·沈陽之旅·沈陽故宮·天授宜城

東北關(guān)外是清王朝的興起之地,清太祖努爾哈赤出于軍事戰(zhàn)略的需要,在東北三建都城,三都分別為赫圖阿拉興京城,遼陽東京城和沈陽的盛京城,史稱“關(guān)外三京”。

后金天命六年(1621),努爾哈赤奪取沈陽和遼陽,決定在遼陽建都,遼陽是當(dāng)時遼東的首府,外有群山環(huán)抱,中有太子河穿過,依山帶水,是天然要塞。不料在辛苦經(jīng)營幾年之后,努爾哈赤突然又決定遷都沈陽。沈陽的物產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)、人口等各方面情況都不如遼陽,但沈陽地勢開闊,進(jìn)可攻,退可守,又有鐵嶺、撫順等女真故地可作鞏固的大后方。史實證明努爾哈赤遷都沈陽乃明智之舉。

沈陽城最早建廓是在戰(zhàn)國時代,遼、金、元諸朝建有版筑土城,明朝在元城基礎(chǔ)上改建磚城,稱沈陽中衛(wèi)城。后金定都沈陽后,開始大規(guī)模的增拓。因事關(guān)守御,城的建筑工程浩大,耗資巨萬,歷時七年之久。至今沈陽流傳一首民謠道:“有身多作城下土,筑城還家十無五。”當(dāng)時城圍九里三十二步,城墻高達(dá)3.5丈,闊3.8丈,上筑女墻7.5尺,四面共有垛口六百五十一個,敵樓八座、角樓四座。東西南北四方,各有大小二城門,名字均來源于遼陽東京城八門。分別是撫近、內(nèi)治、德勝、天祐、懷遠(yuǎn)、外攘、福勝、地載,東西和南北兩兩對舉,取意吉祥。現(xiàn)在的沈陽故宮保存有乾隆二十七年依原樣重題磚刻的幾塊門額。門額字體端正,間隙還雕有卷軸,花觚等紋飾,象征“福壽綿長,文化鼎盛”。

明人茅元儀《督師紀(jì)略》載,努爾哈赤在沈陽城外另筑小城,草創(chuàng)“汗宮”。關(guān)于“汗宮”的舊址,曾一直是個謎,直到在北京第一歷史檔案館發(fā)現(xiàn)了滿文標(biāo)注的《盛京城闕圖》,才得以了解舊城風(fēng)貌。舊城的汗宮緊靠北面的皇城根,配置和諧,莊重典雅,已經(jīng)使用象征皇權(quán)尊貴的黃琉璃瓦。汗宮周圍是十一座王府,其中努爾哈赤十四子多爾袞的睿親王府和十五子多鐸的豫親王府尤為可觀。

舊城除“汗宮”以外,還同時修筑了辦事衙署——“大衙門”和“八旗亭”,即現(xiàn)在的故宮大政殿與十王亭。歷經(jīng)皇太極等幾世君王的拓建直到十八世紀(jì)晚期,沈陽故宮才基本定型,成為宏觀大制,雄偉豪華的建筑群。

故宮可分為東、中、西三路。東路是八角重檐的大政殿和兩旁翼然排列的十座王亭。中路為五龍照壁、東西朝房,文德坊武功坊和東西音樂亭,中間大清門及崇政殿以北,則是鳳凰樓,再北是中宮清寧宮以及東西配宮。東中兩路都屬早期建筑,西路則是乾隆皇帝東巡時增建,有嘉蔭堂戲臺、回廊和文溯閣、仰熙齋等等。同時還在中路增建日華、霞綺二樓,師善、協(xié)中二齋、飛龍、翔鳳二閣,以及專供帝后下榻的頤和殿、介祉宮、迪光殿、保極宮等。至此,整體建筑規(guī)整雄偉,顯示了皇家的豪華氣派。

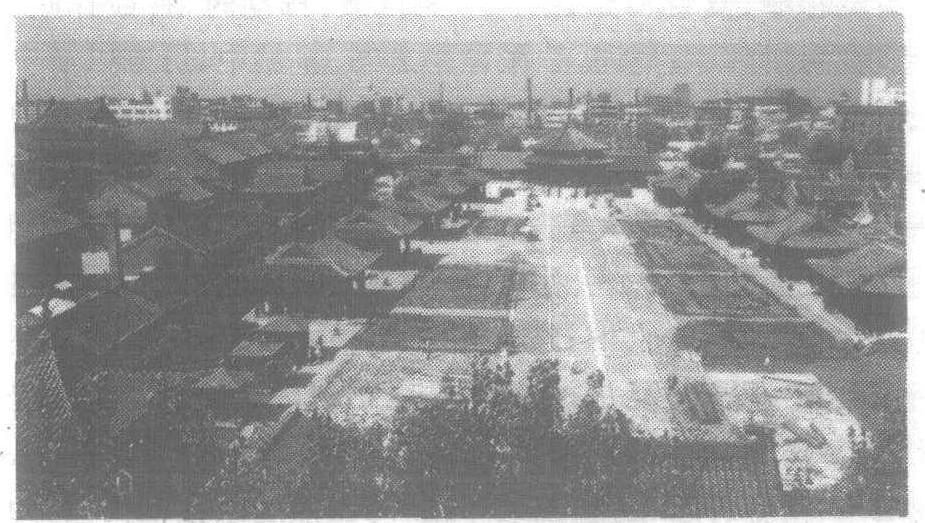

遼寧沈陽故宮

故宮崇政殿是清代第一個皇帝皇太極的金鑾寶殿,是當(dāng)時關(guān)外至高無上的建筑,東西兩側(cè)宮門曾有聯(lián):“海甸繪珍函沿坡從朔;春陽迎綺陌倬漢成文。”“珠笑護(hù)豐京,觀化天閶登笈富;銅鋪開兌位,同文月竁獻(xiàn)琛多。”

1636年,皇太極改后金國號為大清,自稱“寬溫仁圣皇帝”,改國號、上尊號、改元的隆重大典就是在崇政殿舉行的。沈陽也同時稱奉天。

上一篇:灼灼閩粵花·福州之旅·三峰塔·天妃宮與鄭和碑

下一篇:煌煌荊楚吟·黃山之旅·潛山·天柱一峰擎日月