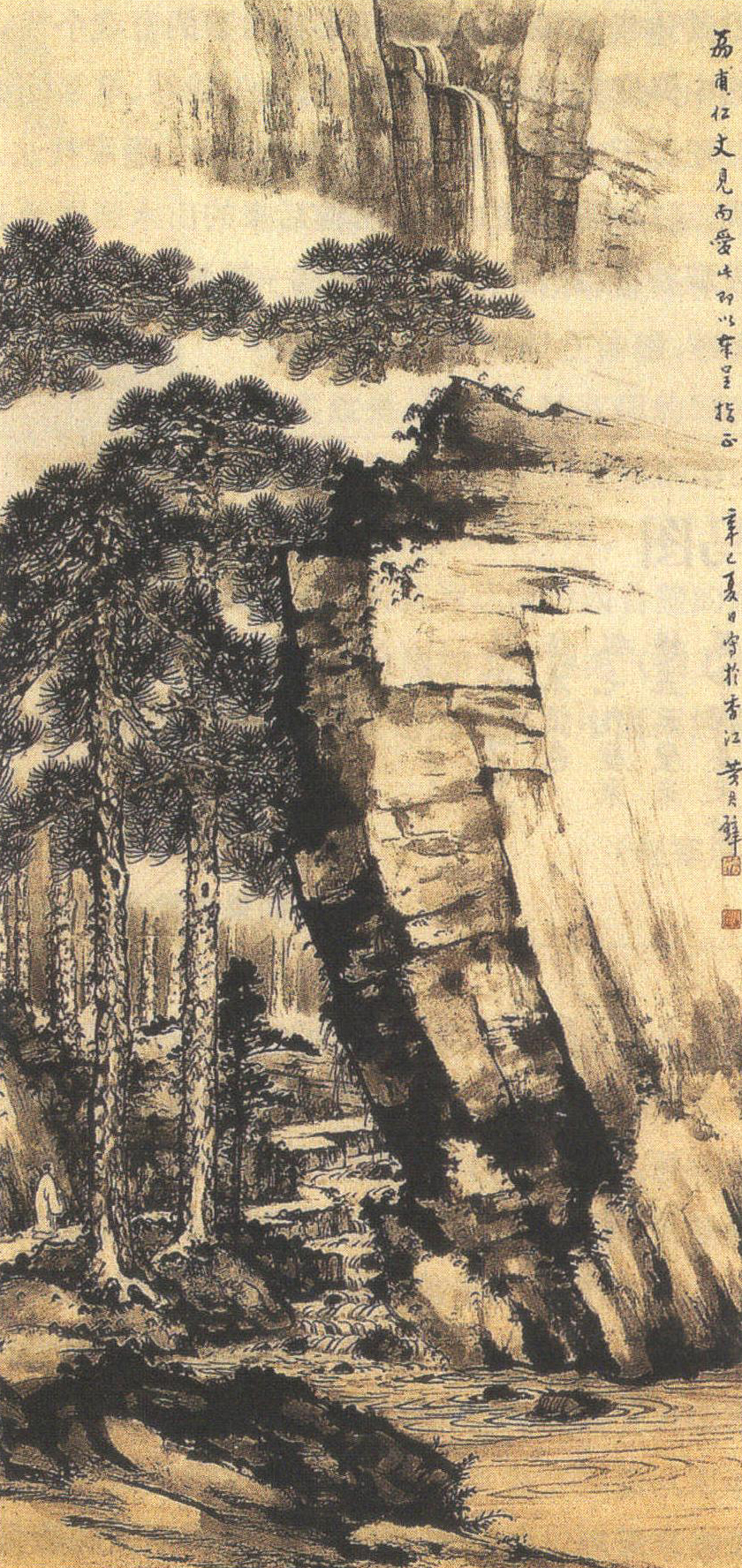

溪山瀑雨圖

現代·黃君璧作

紙本水墨

縱一一一厘米

橫五三.五厘米

藏廣州美術館

黃君璧與張大千、溥心畬是20世紀四五十年代起生活在海外的中國畫傳統三大家。張大千曾親切地稱黃君璧為“君翁”,他是高齡畫家,一直活到九十四歲(1991)。而這幅《溪山瀑雨圖》,據題款作于辛巳(1941)年夏日,當時作者四十四歲,適值中年。畫成時初未落款,后一位長者荔甫先生見而鐘愛,遂題以贈之。

黃君璧祖籍廣東海南,出生于廣州,早年曾在廣東與友人成立癸亥合作畫社,因而有人誤認為他也是嶺南派。其實他后來大半生都離開了廣東,而其畫風與嶺南派的“二高一陳”判然有別之處,在于他早年對于四王、吳惲、石谿、石濤、沈周等的傳統技巧都下了扎實的師法功夫,然后再從寫生之中求脫化,而他這種既注重于傳統文脈,又有所創新的風格,在這幅《溪山瀑雨圖》中是表現得相當鮮明的。

溪山瀑雨圖

此圖描繪在石骨嶙峋的大山之隅,泉瀑流注,巨石與松林相偎,山林間嵐氣騰溢繚繞,一派“空山新雨泉瀑喧”的景象。畫家所采用的皴法,是傳統所謂的疊糕皴(亦稱折帶皴),這在右邊正中的巨石最能體現。那山石的皴紋,就好像大大小小的矩形的“糕”疊在一起,體積感非常豐厚,只是在“疊糕”的總體態勢及筆墨的濃淡上,有意顯出向左下方傾側,也就是有意于平正之中略求不平。而左下方的坡陀,和右上方的山石,其皴法基本上也是疊糕皴而略有變化。畫家處理這種變化,注意到了整體山巒的彼此呼應和虛實過渡,表現出了大山壯偉的氣概。在這幅畫中,山體顯然是大塊文章,而松、泉則是點睛之處。以用筆而論,山石相對顯得較為悠然而疏緩,而松、泉則較為密集而急促。這種用筆的密與疏、急與緩的碰撞,尤其是作者那么順勢婉轉流暢的畫水用筆,幾乎把泉水逼現出了喧鬧聲,再加上那冉冉升騰繚繞的云氣的掩映,就更使畫面顯得生機勃勃了。

在這幅山水畫中,山石松樹的技法可見王蒙、沈周、石谿、漸江等的痕跡,但具體章法和筆意都顯示了黃君璧的自我個性。尤其是他中年用筆已由圓勁的中鋒變為偃仰自如的側鋒,能工能寫,筆墨潤渴兼施,并擅以冉冉蒸騰的嵐氣配置于山巒叢林間,這些作者日后的看家技法,都在此畫中得到了盡致的表現。還應該指出的是,黃君璧后來的山水畫以畫云海和瀑布著稱,而這種藝術表現特征,在他中年所作的這一幅畫中,已有所體現。

上一篇:《棲止圖》原圖影印與賞析

下一篇:《馬圖》原圖影印與賞析