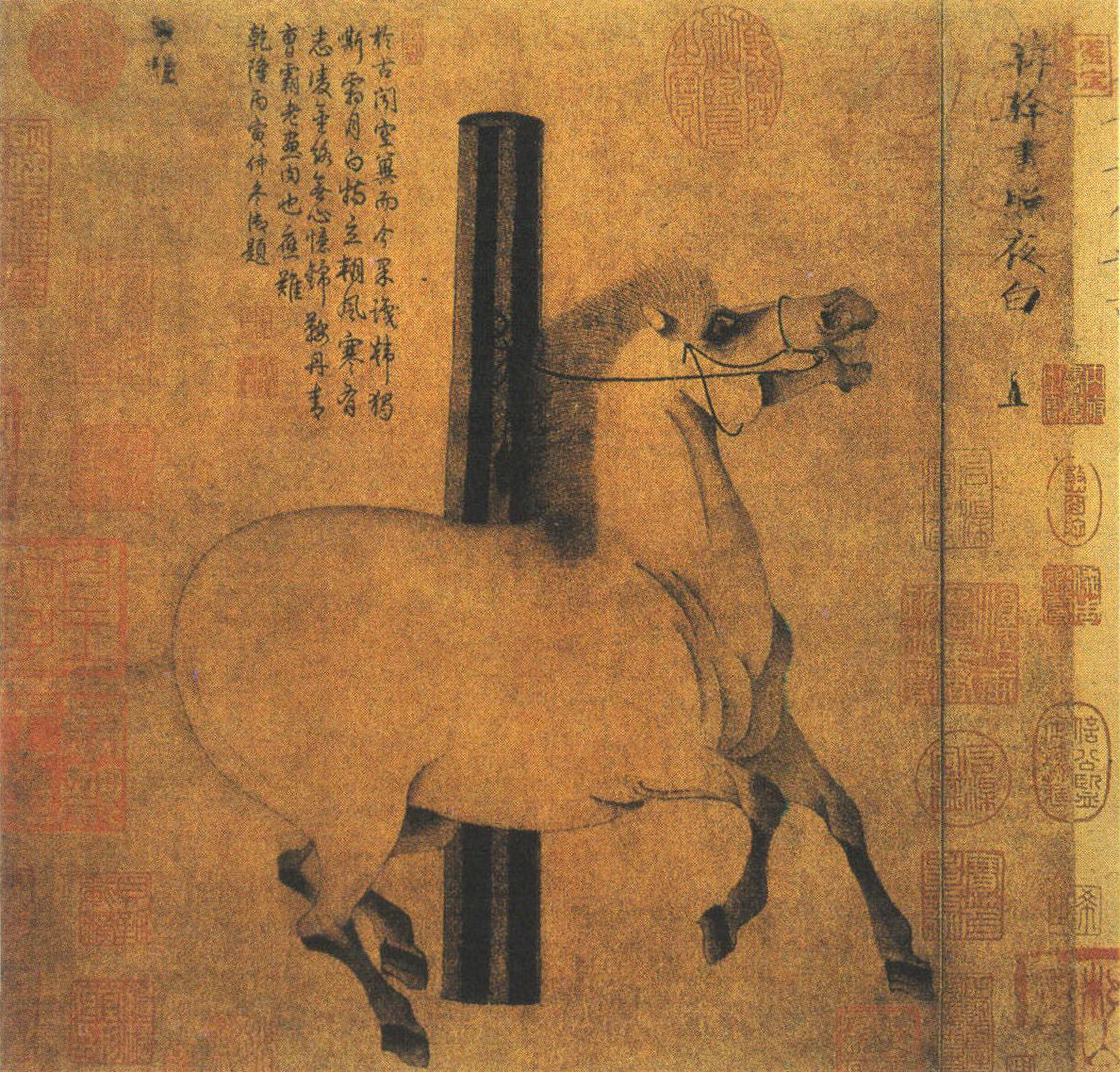

照夜白圖

唐·韓幹作(摹本)

紙本墨筆

縱三○.六厘米

橫三四.一厘米

藏美國紐約大都會美術館

此圖無款。畫身右上題“韓幹畫照夜白”六字,吳升《大觀錄》認為宋人書,但亦有認為南唐后主李煜所書;左上有“彥遠”兩字,是否《歷代名畫記》作者張彥遠?待考;畫后有元人危素等詩跋十二段。《歷代名畫記》說:唐明皇“好大馬,御廄至四十萬”,命(幹)“悉圖其駿,則有玉花驄、照夜白等”。元湯垕《畫鑒》云:“在京師……見《照夜白粉本》上韓幹自書‘內供奉韓幹照夜白粉本’十字。”可見“照夜白”是韓幹喜愛的題材,而現存此圖亦為流傳有緒的名畫。

照夜白圖

唐代詩人杜甫曾在《丹青引贈曹將軍霸》詩中評韓幹畫馬云:“弟子韓幹早入室,亦能畫馬窮殊相。幹唯畫肉不畫骨,忍使驊騮氣凋喪。”這兩句詩多少年來影響著關于韓幹畫馬的品評。不過也有人不以為然,例如唐代張彥遠在《歷代名畫記》中說:“彥遠以杜甫豈知畫者,徒以幹馬肥大,遂有畫肉之誚。”宋《宣和畫譜》認為:“‘幹唯畫肉不畫骨’者,正以脫落展、鄭之外,自成一家之妙也。”這場筆墨官司且不論孰是孰非,至少使我們了解到韓幹畫馬的個性風格和造形特點以及在當時所具有的巨大影響。至于宋代詩人張耒(文潛)《讀蘇子瞻(韓幹馬圖)》倒也值得參考:“韓生畫馬常苦肥,肉中藏骨以為奇。開元有臣善司牧,四十萬匹屯山谷。養之罕用食之豐,力不曾施空長肉,韓生圖像無乃然。”看來韓幹的“肥馬”乃客觀的再現,原是無可厚非的。

這里不妨引一段韓幹畫馬的故事:唐玄宗喜好良刀,御廄中有好馬四十萬。天寶初年,宮廷里有一位名畫家陳閎,以畫馬榮遇一時。玄宗召入韓幹供奉時,令他以陳閎為師學習畫馬,但韓幹卻回答道:“臣幹自有師,今陛下內廄馬,皆臣之師也。”《宣和畫譜》再次說明韓幹所師皆內廄的“力不曾施”之馬。另有一些更為瑰麗神奇的傳說,如《歷代名畫記》載:天寶末年,安史之亂后,韓幹閑居在家,忽一日有人自稱“鬼使”上門求他畫馬,韓幹就畫了一幅馬圖焚化給他,隔日鬼使還騎了這匹馬來感謝畫家。再如《宣和畫譜》載:建中(780—783)初年,有人牽一馬訪求獸醫,獸醫頗感疑惑,因為從來沒見過這種毛色骨相的馬。這時韓幹正巧相遇,驚曰:“真是吾家之所畫馬!”撫摸了許久,甚感驚奇,而且發現馬的前蹄有傷損。韓幹回家查驗畫馬圖,果然前蹄有一點墨缺,“乃悟其畫亦神矣”。這些傳說雖然荒誕離奇,但表現了人們對韓幹繪畫才能的傾倒。

韓幹畫跡留傳甚少,這幅《照夜白圖》是較為可信的。畫面十分簡單,一樁拴一馬,但馬的氣勢非凡,如生如動。

為動物傳神絕非易事,而韓幹略事筆墨即神情畢肖。“照夜白”高昂駿首,鬃毛乍立,耳朵豎直,張鼻口,喘粗氣,正在嘶鳴。眼睛圓睜瞪著畫外,更透出乍驚、焦躁、懇求以至示威等復雜的情態。肥壯的身軀更襯出四肢的勁健有力。它正四蹄騰驤,急欲掙脫羈絆,好馳騁疆場、或追風草原,充溢著“萬里可橫行”的氣概。而唯一的對立面就正是那根韁繩,迫使觀者要伸出釋韁之手了。這里不禁聯想宋代詩人梅堯臣《觀何君寶畫》中那一名句“幹馬精神在韁勒”,他的繪畫鑒賞力似乎遠勝杜甫。

作者構圖雖簡單,卻十分大膽,將馬樁直立在畫面中央。一般畫家所避忌的,韓幹卻巧妙地使立柱、橫馬相交錯,形成畫面中心,而絲毫不覺呆板。但見柱、馬之間,穩定與跳動相對比,細瘦與肥壯相映襯,反映出生命奔放與外來遏制在互相沖突,而馬的切齒長嘶或內心吶喊,使矛盾發展達到頂點,觀者的審美感受也進入最深層次。

技法上主要用勻細圓勁的線條描出,配以渲染,正如元夏文彥《圖繪寶鑒》所說:“得骨肉停勻法,傅染入縑素。”至于馬身肌肉凹凸等處,是在線描基礎上略施渲暈,而腿、頭等部亦加烘染,產生了色度變化。馬樁分為幾個棱面,既示明暗卻又不合客觀的明暗規律。這樣使黑白相間的馬樁和白色變化的馬身,形成了強烈對比,賦予畫面以生命節奏。

宋董逌《廣川畫跋》曾說:“世傳韓幹凡作馬,必考時日,面方位,然后定形、骨、毛色。”說明他的創作態度是認真嚴肅的,但并非客觀的再現與復制,上述的對比足以說明。他畫的馬比較肥壯,這正由于他忠實于親眼所見的御馬;但另一方面,從這幅寫生畫看,卻又并不囿于生活中的“照夜白”,而是經過提煉加工的藝術中的“照夜白”。如馬的頭、頸、胸之間的轉折,雖不盡合真實,但加強了勁健感和力度運動;軀干和臀部過于肥大,正是為了強調原型特征同時形成各方面的對比關系。

韓幹畫馬繼承了漢代以來的優良傳統,突破曹霸、陳閎、韋偃等的程式,而“古今獨步”。杜甫對他雖有所指摘,但在另一首《畫馬贊》中也許以“筆端有神”、“逸態蕭疏,高驤縱姿”的贊詞。

上一篇:《伏生授經圖》原圖影印與賞析

下一篇:《神駿圖》原圖影印與賞析