古典劇曲鑒賞辭典·明代劇曲·明代雜劇·汪道昆《大雅堂雜劇·五湖游》原文與翻譯、賞析

【新水令】水云深處木蘭舟,載嬋娟天然國秀。眼中無俗物,物外是奇游。澤國春秋,索強如傍風塵困馳驟。

【步步嬌】吳宮花草荒蕪后,歌扇春風舊,盈盈事故侯。席上回風,燈前垂手。猶記舊歌樓,鷓鴣聲里空回首。

【折桂令】 少年場購得吳鉤。只為他寤寐求賢,臥起懷仇,因此上魚水相投。早已見鯨鯢流血,麋鹿行游。決雌雄已歸吾彀,張羽翼恥下人購。身世沈浮,心事優游。肯待他較獵長楊,鳥盡弓收。

(西施白) 想妾自吳入越,幸托終身。似這般勇退急流,真是難得。

【江兒水】 去國逢青眼, 還家尚黑頭。東皇有主花如舊。龍菜忘歸今已久,芙蓉出水依然秀。柳色青青在手。眉黛勞君,雅似吳山云岫。

【雁兒落帶德勝令】 想那鳳凰池爭似得五湖頭,虎豹關爭得似三江口,紫駝峰爭似入饌魚,碧梧陰爭似垂堤柳。只這舵樓底勝秦樓,河洲上勝瀛洲。只這個鸞鳳偶,爭勝似鹓鷺儔。風流,肯落他人后?綢繆,都將宿債勾。

【僥僥令】 年華憑落木,生事任孤舟。試看水鳥雙雙原有偶,一任取草萋萋江上愁。

【收江南】 想當初年少呵,待唾手定神州。須臾談笑取封侯。人情翻覆幾時休,那其間可自由?因此上把雄心都付與大刀頭。

【園林好】 倒金尊川霞未收,吹玉笛湖風已秋。正是蒪鱸時候,搴宿莽,向芳洲。

【沽美酒】 定三吳,霸業收。操七策,惠聲流。帷幄從容坐運籌,辛苦在心頭。問種種顛毛知否?酩子里從蠻氏斗,些個事抱杞人憂,大都來難逢開口。乘興去莫交濡首。我呵,好休便休。呀,再不向紫陌遨游,紅塵奔走。

【尾聲】 扁舟系纜沙邊久,好趁天風到十洲,煙水茫茫何處求?

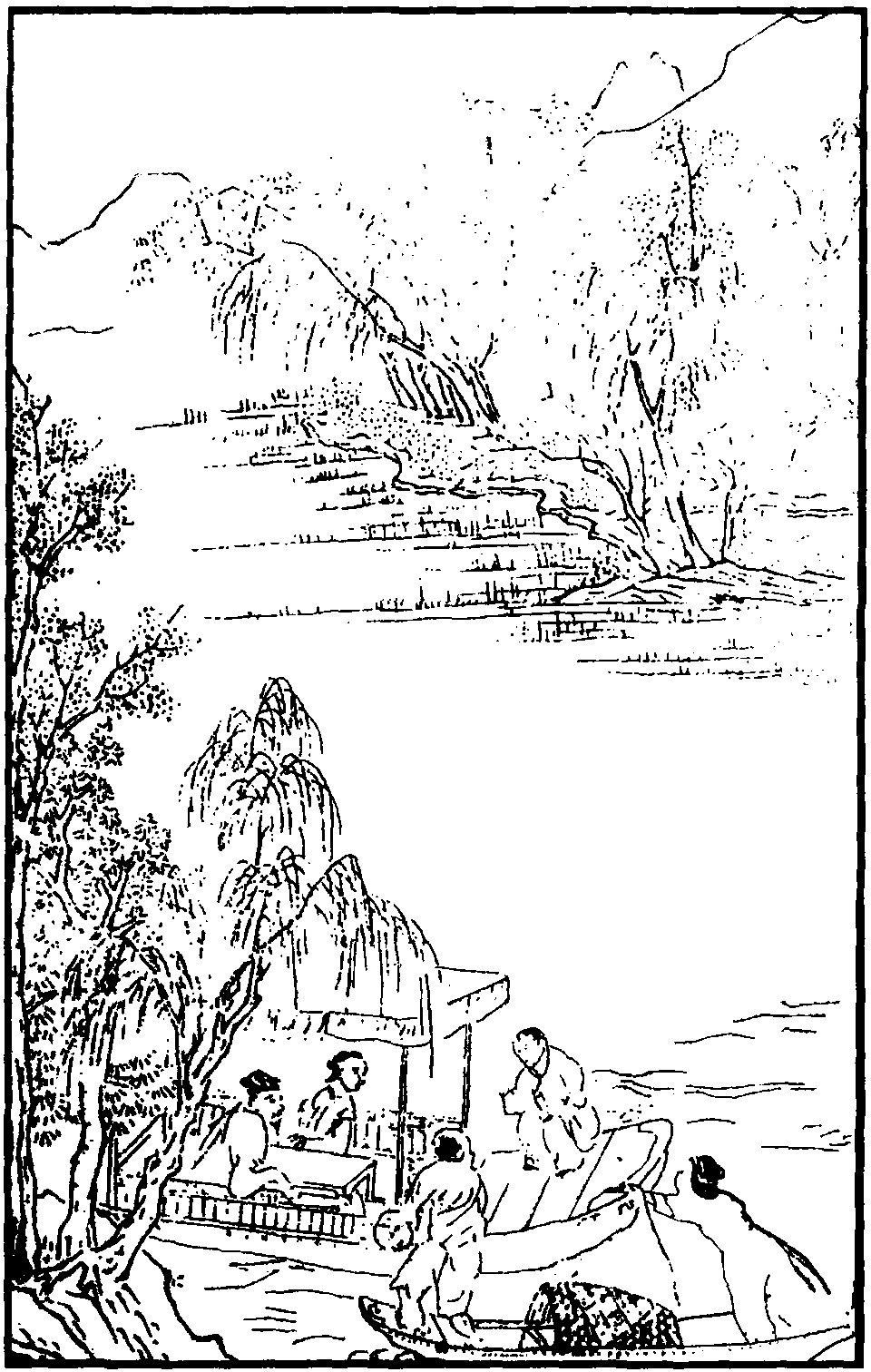

《五湖游》 為一折雜劇。寫范蠡助越王勾踐平吳復國后,棄千乘之業,偕西施泛游五湖、隱跡江上的故事。劇以范蠡、西施湖上與漁翁夫婦邂逅相遇的一段對話,說明 “才是禍胎”,該退步時不思退,是 “自取其禍”。這里所錄是漁翁夫婦離去后范蠡與西施的對唱。一、三、五、七、九、十為范蠡之曲,二、四、六、八為西施之詞。

在經歷了多年為勾踐滅吳復國的辛勞后,范蠡終于能夠與心愛的美人相聚。首曲寫他與西施同乘香舟游于江上,見云水蒼茫、煙波浩渺,身心無比舒暢,遠勝于在紅塵奔波時的感受。西施也慶幸吳亡后,自己能陪伴范蠡,歌扇春風依舊; 但憶及在吳宮時,每聞鷓鴣聲 (鷓鴣多對啼,其聲如曰“行不得也哥哥。”) 空自回首,不免悵然。范蠡說明當年輕別離,是因年少雄心勃勃 (吳鉤,刀劍名。“購得吳鉤”,喻建立功業的雄心),正遇勾踐為復仇求賢心切,故而魚水相投。現吳既已陷我術中,我豈能再為卑劣之人所用,待他加害于我?此曲用了幾個典故: 《春秋左傳正義》 卷二十三 “古者明王伐不敬,取其鯨鯢而封之,以為大戳。” 句下杜預注曰: “鯨鯢,大魚名,以喻不義之人吞食小國。” 曹冏 《六代論》 有 “掃除兇逆,剪滅鯨鯢” 句 (《文選》 卷五二)。曲中 “鯨鯢流血” 當指吳王被殺。另,吳亡之前,伍子胥曾多次諫諍,吳王不用,子胥憤曰: “臣今見麋鹿游姑蘇之臺也。” (《史記·淮南衡山傳》)可見 “麋鹿行游” 喻吳亡。再,吳亡后,范蠡曾遺書文種: “蜚鳥盡,良弓藏; 狡兔死,走狗烹。越王為人長頸鳥喙,可與共患難,不可與共樂。子何不去?” (《史記·越王勾踐世家》) 故曲中 “下人” 當指品性低劣的勾踐,“鳥盡弓收” 亦用此典。西施聽完范蠡之言,贊美他急流勇退的明智之舉,表示愿趁年未衰、花如舊時,與范蠡共享閨房畫眉之樂 (用漢代張敞為妻畫眉的故事,見 《漢書》)。范蠡繼以鳳凰池、虎豹關、紫駝峰、碧梧桐、秦樓、瀛洲、鹓鷺儔喻在朝為官和富貴享樂的生活,認為都不如與西施為伴泛舟湖上、過堤柳、食鮮魚的生活愜意自在。西施接著于【僥僥令】、【園林好】 二曲中以眼前秋景喻二人年華已秋。這正是歸鄉時候,她表示要與范蠡終老江湖,此心永久不變 (曲中“江上愁” 取崔顥《黃鶴樓》 “日暮鄉關何處是,煙波江上使人愁” 句; “蒪鱸”,蒪菜與鱸魚,喻思歸故鄉,典見《晉書·張翰傳》; “宿莽”,冬天不枯的芥草,拔心不死,《離騷》 有 “夕攬洲之宿莽” 句)。范蠡亦于 【收江南】 曲中再次明言“把雄心都付與大刀頭” (《漢書·李陵傳》 載,李陵降匈奴后,故人任立政赴匈奴見李陵時,用手屢摸自己的刀環,環在大刀頭,“環”、“還” 同意,暗示李陵還漢。后遂以 “大刀頭” 為 “還” 的隱語。這里指還于五湖)。【沽美酒】 一曲更是醒悟之言,他終于明白自己辛辛苦苦為越王定霸業、操富國強兵之策,只不過是無端地參與了小國之間的爭斗 ( “酩子里”: 暗地里。引申為 “無端地”。“蠻氏”,小國。《莊子·則陽》 云: “有國于蝸之左角者,曰觸氏; 國于蝸之右角者,曰蠻氏。”),枉抱杞人之憂,以至難有笑口,故決心再不沉湎于塵世之事,而要趁風消逝于煙水茫茫之中。

此劇開場時“末” 念 【浣溪沙】 詞,劈頭就以韓信功成被害的歷史故事對觀眾擊一猛掌,又詠詩一首表示對范蠡 “紅顏棄軒冕,白首臥煙云” 的仰慕之情。全篇內容集中,意在宣揚急流勇退的思想。此劇作于嘉靖三十九年作者任襄陽知府時。此時作者在仕途上尚未遇到大的波折。但當時嚴嵩父子把持朝政,他們結黨營私、貪贓枉法,許多忠直之臣如楊繼盛、沈煉等皆因直言上諫慘遭殺害。作者目睹朝廷腐敗、外患迭起、忠良被害、人民涂炭的黑暗現實,借此劇抒發他怨憤悲痛卻又無可奈何的情懷。劇中西施于赴吳反間功成后,不戀榮華富貴、隨范蠡隱跡而去,顯示了志趣的不凡,亦反映了作者思想的開明。汪道昆沒有像有些封建文人那樣,因西施曾侍奉吳王 (盡管她是奉越王之命而去) 而在作品中令她自盡,或以 “潑水難收” 為由,讓范蠡棄她而去 (見董穎大曲 《西子詞》、趙明道雜劇 《滅吳王范蠡歸湖》)。

《五湖游》 以一折寫一事,曲用南北合套,有對唱,開頭仿南劇以 “末” 上“開場”,在形式上打破了元雜劇的嚴格限制而更多地具有南劇的特色。它是明代雜劇改革早期的產物。劇中以范蠡唱遒勁樸實的北曲,西施唱柔緩宛轉的南曲,有利于表現人物不同的性格。此劇曲文俊雅蘊藉、清新脫俗,但用典太多,尤其西施之曲亦疊用故事,實不符合人物的身份與教養。作為戲劇作品,缺少沖突,單純敘述、抒情,亦嫌沉悶。前人對汪道昆的劇作評價不甚一致: 祁彪佳《遠山堂劇品》 以之列入 “雅品”,呂天成《曲品》 列入 “上品”,以之與徐渭 《四聲猿》 并列; 沈德符《萬歷野獲編》 則言其 “都非當行”。意見不一致,是由于著眼點不同。若以汪劇置于案頭吟詠,它確有值得玩味之處。但如搬演于廣大民眾之中,只怕曲未終、人已空,說它 “都非當行”,似不為過。

上一篇:《四弦秋·送客》原文與翻譯、賞析

下一篇:《天緣債·雨合》原文與翻譯、賞析