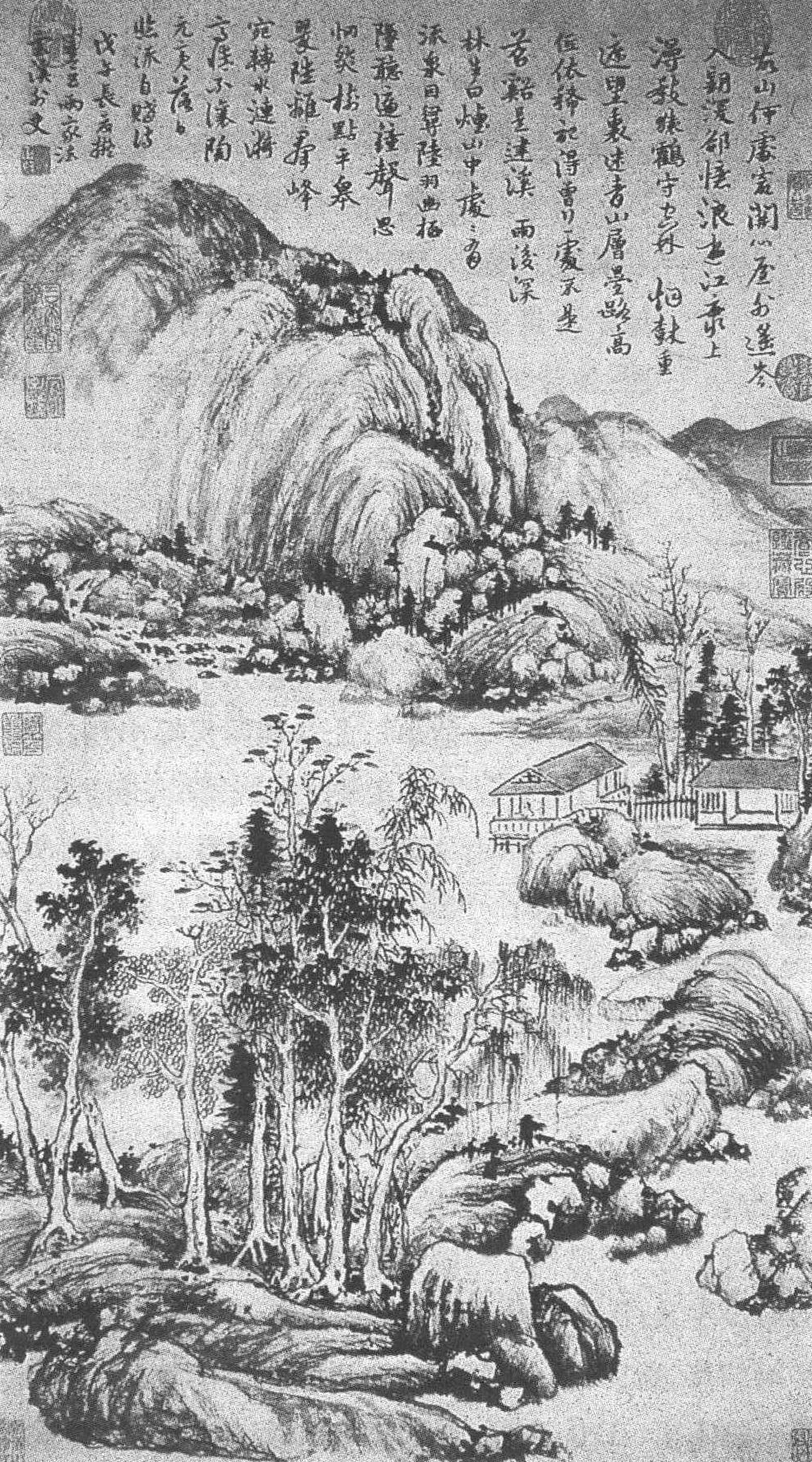

畫山水圖

清·惲壽平作

紙本水墨

縱八六.一厘米

橫四九.四厘米

藏臺北故宮博物院

“清初六大家”之一的惲壽平(南田),“天資夙慧”,不只以書畫名世,于繪畫美學理論也多有獨到見地。南田服膺宋以來文人畫“不在工,而在逸”,求神韻重怡情的審美理想,追求“脫盡縱橫習氣,淡然天真”,“無意為文”而達到的“高逸”氣格,對此他在論畫中多有闡發。他盛年得意之作《畫山水圖》,正是其“高逸”品格追求的形象體現。

畫上書七絕四首:“故山何處最開心,屋外遙岑入望深;卻憶浪游江海上,漫教猿鶴守空林。煙樹重遮望里迷,青山層疊路高低;依稀記得曾行處,不是苕溪是建溪。雨后深林生白煙,山中處處有流泉;因尋陸羽幽棲墜,聽遍鐘聲思惘然。樹點平皋翠陸離,群峰宛轉水漣漪;高情不讓陶元亮,落日臨流自賤詩。戊午長夏擬董巨兩家法云溪外史。”

詩中講此圖是寫舊游所得,依戀山色感慨系之,自比高情不讓晉詩人陶淵明,題為擬董源、巨然,但畫法上實多取法元人。嘗評“元人幽秀之筆,如燕舞飛花,揣摸不得。又如美人橫波微盼,光彩四射,觀者神驚意喪,不知其所以然”(《南田論畫》),甚為嘆服。他通過元人上溯董、巨韻致,稱之謂“擬”,是受當時崇古因襲風尚的影響,從作品看,并非一味臨仿,能師古人之意,而略其跡,表現出一定程度的創造精神。

畫山水圖

此圖寫山光秀色,靜閣澄流,輕物象,重心象,以抒主觀之情為尚,而不著意于再現特定景物的真實情趣。以詩、書、畫三結合,來闡發畫意,寄托感慨,收到了詩情畫意相得益彰的效果。畫面筆墨雖出于手,實根于心。南田此圖“以景鑄情”,可謂是畫家主觀理想中的現實。圖分前后兩大層次,近處土坡,叢樹仰俯有別,疏密聚散,大小錯落。元黃公望所謂:“大概樹要填空,小樹大樹,一偃一仰,向背濃淡,各不可相犯。”(《寫山水訣》)主樹以濃墨“介”字為點,間以橫筆疏點,直筆淡勾,用夾葉疏氣,以表現他詩中“煙樹重遮望里迷”的情致。隔岸“青山層疊路高低”,巒陵層疊皆正面取勢,溪流活潑而下,“群峰宛轉水漣漪”,湖光與山色相映。中景點示水閣可謂畫面審美趣味的中心,水閣與右側村落相連續,路徑伸展,啟人聯想。

從筆墨運用上看,他認為“董、巨神髓”是“氣韻自然,虛實相生”。體會到“北苑(董源)正鋒,能使山氣欲動……”此圖不像“四王”大都用干筆皴擦畫法,南田邊勾邊皴,線條和烘暈結合,用披麻皴法,靈動隨意的、有節奏的線條,宛如心田感情的流露,復加少許暈染更顯得秀雅明快。他以為“過于刻畫,未免傷韻,余欲以秀潤之筆化其縱橫”,他化董、巨絹本上濕筆為紙本上干濕并用,但基本筆墨技法,得益于元人而以黃公望為甚,取鑒于黃氏《富春山居圖》一類畫格。南田此圖放逸活潑的筆墨,很像《富春山居圖》卷末一段畫法。用筆能實其所虛,虛其所實,有獨到之長。評者謂南田“早中年大都尖鋒圓瘦,秀逸輕清;晚年轉入老禿疏散,手腕木強,但精作仍縝密秀美,只極少數”(《古書畫偽訛考辨》)。觀是作可體會及此。他的畫不論何時均以“逸”趣為勝。正如他自題所作《五清圖》所說:“畫有高逸一種,用筆之妙,如蟲書鳥跡,無意為佳,所謂遺筌舍筏,離塵境而天游,清暉憺忘,不可以言傳矣。”他始終追求著這種“高逸”的氣格,“六家”之中,煙客之柔,圓明之潤,石谷之能,麓臺之拙,漁山之蒼,南田之逸,各有取勝之道,體現著他們群體意識中的不同個性。

上一篇:《落花游魚圖》原圖影印與賞析

下一篇:《仿宋元山水八幀》原圖影印與賞析