鹿鳴之什圖

南宋·馬和之作

絹本設(shè)色

縱二八厘米

橫八六四厘米

藏故宮博物院

南宋畫家馬和之善畫人物佛像山水。周密《武林舊事》記載:“御前畫院僅十人,和之居其首焉;或者以和之藝精一世,命之總攝畫院,未可知也。”明張丑《清河書畫舫》則謂:“或云畫院待詔,非是。”現(xiàn)存和之真跡,誠如吳其貞《書畫記》所云:“畫法工致而飄逸,如行云流水,脫盡院體。”因之他的身份頗似北宋李公麟,是以文臣而兼藝術(shù)家。他為《詩經(jīng)》補(bǔ)圖,據(jù)歷代著錄和現(xiàn)存畫跡,約占其作品總數(shù)十分之八,并且都由高宗趙構(gòu)手書《詩經(jīng)》,而“虛其后,詔令馬和之為圖”(明陳繼儒《妮古錄》)。趙構(gòu)熱衷于《詩經(jīng)》,是為了宣揚(yáng)儒家思想,以鞏固其封建統(tǒng)治。高宗擅真、行、草書,得力于智永或黃庭堅(jiān),嘗云:“作書當(dāng)寫經(jīng)書,不惟學(xué)字,又得經(jīng)書不忘。”(《宋元畫考》)正說明他自己首先要當(dāng)儒學(xué)忠實(shí)信徒,然后才能更有力地向臣民灌輸儒家思想,產(chǎn)生政治作用。而對(duì)和之來說,“高(宗)孝(宗)兩朝,深重其畫”(元夏文彥《圖繪寶鑒》),也絕非偶然了。

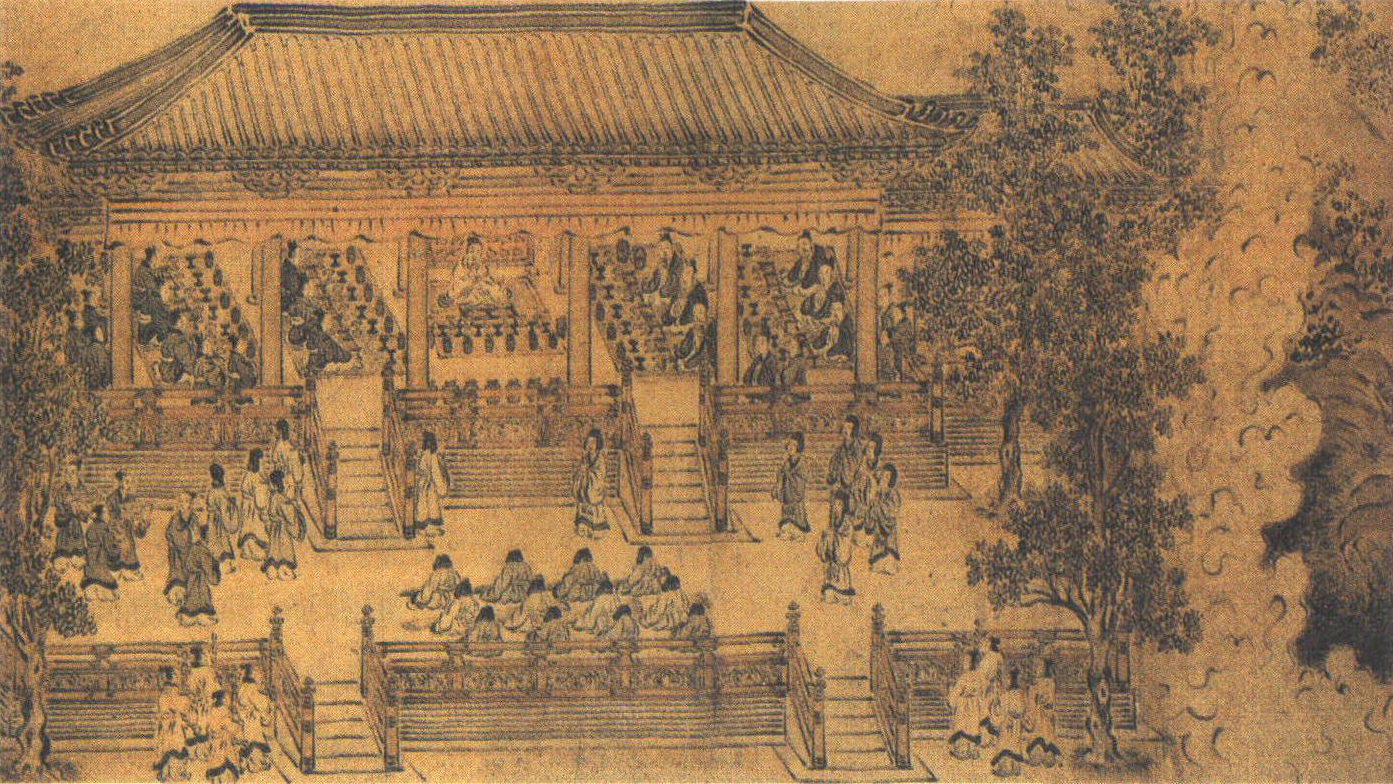

《鹿鳴之什圖》卷,是馬和之的名作。陸德明釋文:“以十篇為一卷,名之曰什。”也就是以十篇合一組。《鹿鳴之什》是《詩·小雅》中的第一組,包括《鹿鳴》、《四牡》、《皇皇者華》、《棠棣》、《伐木》、《天保》、《采薇》、《出車》、《杕杜》、《魚麗》十篇。此卷高宗書,和之畫,十篇俱全,末又書《南院》、《白華》、《華黍》三篇詩序,因?yàn)樵居行驘o詩,故無圖可補(bǔ)。這里選印《鹿鳴》一段,吳升《大觀錄》卷十四著錄。

畫面先出現(xiàn)一群梅花鹿,由山谷來到溪畔,鹿頸或升或低,表現(xiàn)了“呦呦鹿鳴”和“食野之蘋”、“食野之蒿”、“食野之芩”。接著祥云升起,將畫面分割,然后作“燕群嘉賓”之景。殿前樂師十二人,分三排,“鼓瑟吹笙,吹笙鼓簧”。殿上王者居中,“忠臣嘉賓”分坐左右,凡四席,羅列“旨酒”佳肴,殿前左側(cè),侍臣捧物前行;點(diǎn)出了“既飲食之,又實(shí)幣帛,筐篚以將其厚意,然后忠臣嘉賓得盡其心矣”。

清孫承澤《庚子銷夏記》說到和之《詩經(jīng)圖》,“亦工古人宴饗祭祀之儀,禮樂輿馬之制悉備”。從此圖亦可得到一定的反映。

此圖的畫法特征,是以簡(jiǎn)勁飄逸的“馬蝗描”勾取輪廓。這“馬蝗描”脫胎于唐吳道子“行筆磊落揮霍如莼菜條”的“蘭葉描”,但沒有“蘭葉描”那么長,所以變縱恣為文秀。而線條短促,“戰(zhàn)掣”松動(dòng),用于描繪嵐氣、山坡、樹木,雖見缺落,但氣脈貫通,有筆不到而意到之妙。相比之下,建筑界畫筆法整一,就顯得刻板了一些。賦彩淡雅,色不隱墨,嫻靜幽遠(yuǎn),近于“吳裝”。元湯垕《畫鑒》稱:“馬和之……行筆飄逸,時(shí)人目為小吳生;更能脫去習(xí)俗,留意高古,亦人未易到也。”前人關(guān)于和之的“高古”,明代的看法,不甚一致。董其昌跋《馬和之學(xué)(李)龍眠〈山莊圖〉》:“馬和之一轉(zhuǎn)筆作馬蝗勾,便有出藍(lán)之譽(yù)。然如糟已成酒,其味不及矣。”意思是和之本于龍眠轉(zhuǎn)折流暢的線條,而加以變化,但其味不足,有失古意了。李日華所跋適反:“余嘗得見古《明堂習(xí)禮圖》、《太常彝器圖》,其筆皆有捩轉(zhuǎn)飄瞥之勢(shì),蓋深忌狀物平扁之患,而以筆端鼓乎耳。……諦觀馬和之毛詩圖,皆本習(xí)禮古圖,其謂用伯時(shí)法而轉(zhuǎn)作馬蝗勾者,宗伯抑別有見乎。”此外,明汪砢玉《珊瑚網(wǎng)》同意李見:馬和之“衣褶作馬蝗描,古法昭燦,如睹法物樂卿”。我們今天應(yīng)從實(shí)踐出發(fā),把“古”放在一邊,那就不難理解馬蝗描的功能在于線條不平扁,故狀物也不平扁,因此李氏之說較為合理。明張?zhí)╇A《寶繪錄》引黃公望、王蒙跋和之作,對(duì)欣賞和之《鹿鳴之什圖》也有幫助,特錄如下。黃公望云:“筆法清潤,景致幽深……畫《毛詩》則為溫柔高雅之意,畫山水則為清遠(yuǎn)閑逸之情。”(可參看和之《赤壁后游圖》)王蒙云:“馬和之……宦游之暇,以繪事寄情,務(wù)脫去鉛華艷冶之習(xí),而專為清雅圓融,向來畫院一派,至是為之一洗矣。”吳鎮(zhèn)云:“南渡中有此人物,吾儕當(dāng)為之北面矣。”

鹿鳴之什圖

上一篇:《赤壁后游圖》原圖影印與賞析

下一篇:《江山萬里圖》原圖影印與賞析