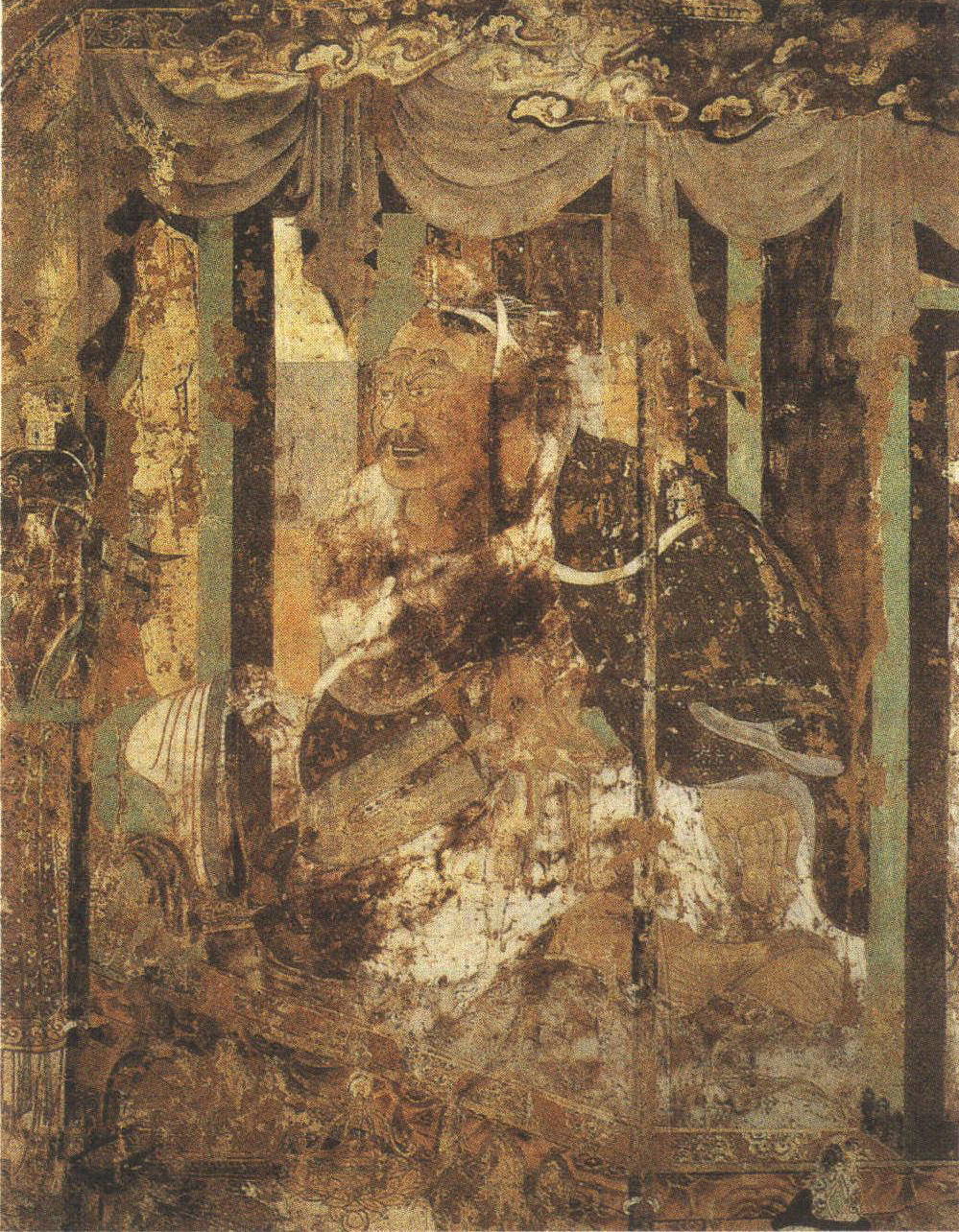

維摩詰像

唐·佚名

壁畫重彩

見于敦煌莫高窟二二○窟

莫高窟佛經(jīng)故事的經(jīng)變畫中,還有許多和凈土格式不同的作品,如維摩詰經(jīng)變。莫高窟220窟東壁南側(cè)的維摩詰像,是敦煌壁畫中極為傳神的人物肖像,于唐貞觀十六年(642)前后繪制。

印度過去傳說的維摩詰是個經(jīng)商的人,繪畫中是作為一種“梵相”(即“清靜”、“寂靜”中帶一點出世意味)來處理的。唐張彥遠《歷代名畫記》記述過東晉顧愷之于建康“瓦棺寺北小殿畫維摩詰,畫訖,光彩耀目數(shù)日”,至今傳為佳話。《維摩詰經(jīng)》說維摩詰是毗耶離城中一位大乘居士,是和釋迦牟尼同時的人,智慧過人,善于應(yīng)機化導(dǎo),曾病,釋迦遣人來問訊,遂宣揚大乘深義,大多是很玄妙的佛學(xué)哲理,后來成為佛教中“智慧辯才”的典型人物。

維摩詰像

220窟壁畫將維摩詰塑造為富有學(xué)養(yǎng)、老練深邃、氣質(zhì)深沉的人物。身披鶴氅裘,頭束白綸巾,方輪折角的“國”字臉,粗眉大眼,炯炯有神,薄唇高鼻,前髭后髯,口作辯論狀,盤坐榻上,前傾著身子,似乎正與對方辯論。人物雍容大度,儀表非凡,完全脫去了“梵相”。因而這幅維摩詰像實際上是借佛教經(jīng)變畫來表現(xiàn)世俗居士的理想形象。維摩詰像的創(chuàng)造,于唐時已達到畫論中所謂“即視之,必恍然曰,此即某某也”的程度,可謂造型越來越典型化了。此圖形象激昂傳神,刻畫性格有深度,足以反映出唐代人物肖像畫的高度藝術(shù)水平。

此壁畫用筆吸收了吳道子“揮霍若莼菜條”圓渾勁健的體勢,衣褶結(jié)構(gòu)緊密,佛典中現(xiàn)身說法“智慧辯才”的代表人物躍然紙上,極富藝術(shù)感染力。

維摩詰像線條流暢單純,賦色艷麗,裝飾意味較濃。中原卷軸畫家顧愷之的維摩詰像現(xiàn)已無跡可尋,但北宋李公麟也曾畫過這一題材,從壁畫及李公麟的畫來看,維摩詰人物的衣著、眉目須髯、神情姿態(tài)等,均瀟灑優(yōu)雅,藝術(shù)特色的追求大體是一脈相承的。

莫高窟維摩詰像有多壁較上乘,除220窟外,盛唐103窟表現(xiàn)姿態(tài)大抵相仿,但神態(tài)、氣度稍遜,墨線起稿,上色后再以濃墨“定型線”勾勒。另外如初唐203窟西壁龕南側(cè)上的維摩詰,又是一種處理方法。維摩詰手搖羽扇,坐在帳內(nèi),面向龕北側(cè)的文殊師利,作傾聽對方談話的姿態(tài)。帳側(cè)天女身著大袖裙襦,手持扇,面向龕北側(cè)的舍利物。維摩詰被刻畫成養(yǎng)尊閑適的靜穆神態(tài),缺乏英俊氣概,遠不如上述兩幅表現(xiàn)其“清羸示病之容”來得傳神。評者以為維摩詰這種新形象與其說是表現(xiàn)古代印度毗耶離城的維摩詰居士,不如說是對于中國魏晉南北朝以來的清談名士形象的高度藝術(shù)概括。

上一篇:《西方凈土變》原圖影印與賞析

下一篇:《懿德太子墓壁畫》原圖影印與賞析