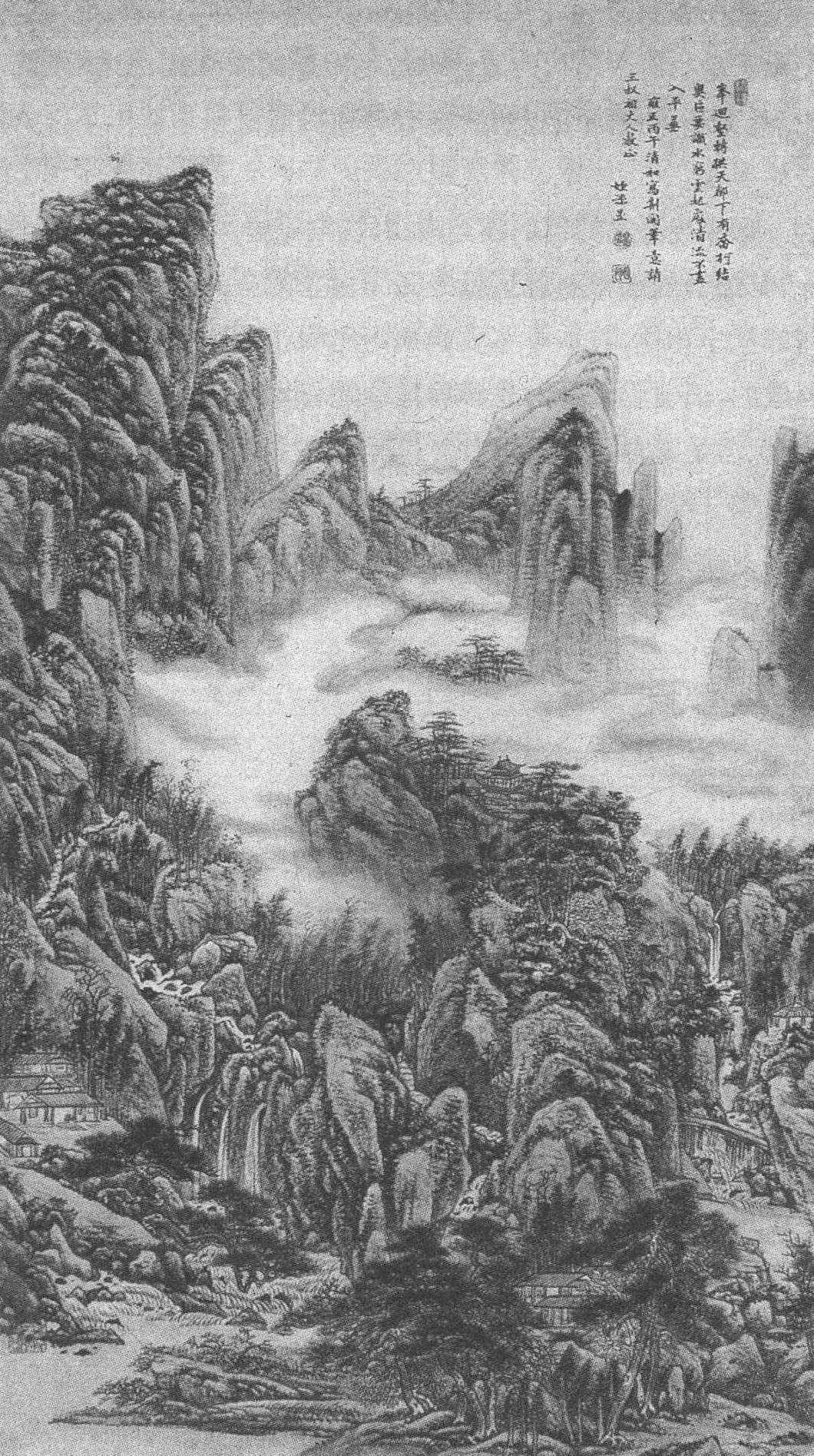

重林復(fù)嶂圖

清·王昱作

紙本淺絳設(shè)色

縱九一.三厘米

橫五一.八厘米

藏上海博物館

清初的“四王”高舉摹古的大旗,其后“小四王”王昱、王愫、王玖、王宸承其余緒,王昱為王原祁族弟,受影響尤深,其所作亦仿擬宋元諸家,而以黃公望為宗。這幅《重林復(fù)嶂圖》作于雍正四年(1726),題為“寫(xiě)荊(浩)關(guān)(仝)筆意”,其實(shí)主要還是取法于黃公望、王原祁。元代黃公望畫(huà)山水創(chuàng)淺絳淡設(shè)色法,清初王原祁畫(huà)山水注重龍脈之開(kāi)合起伏,這些技法特征,在王昱的山水畫(huà)中都有明顯的端倪可尋。

作者在題款中標(biāo)明,這是一幅仿擬前人的山水畫(huà);而據(jù)所題詩(shī)句“峰回壑轉(zhuǎn)拱天都”推測(cè),此畫(huà)可能又參酌了黃山天都峰一帶的景色。其實(shí)這是清代摹古派慣用的手法,也就是取用仿古的模式,而在章法布設(shè)上則略取某一實(shí)景的新意。從王昱曾著有《東莊論畫(huà)》來(lái)看,作者也并非是純粹的畫(huà)匠,他平時(shí)喜歡作些理論思考。他作此畫(huà)明明是學(xué)黃公望、王原祁,卻標(biāo)為“寫(xiě)荊、關(guān)筆意”,似乎有遮人耳目之嫌,而這可能顯示了作者具有與王原祁一樣的意愿,那就是要突破南宋人和元人喜歡表現(xiàn)小景致、小情調(diào)的格局,把山水畫(huà)推回到唐宋名家所表現(xiàn)的那種上留天、下留地的大山大水的壯闊境界。在這一點(diǎn)上,王昱這幅畫(huà)應(yīng)說(shuō)已是達(dá)到了。

重林復(fù)嶂圖

不過(guò)王昱表現(xiàn)大山水的境界也和他的老師王原祁一樣,并未照搬荊浩、關(guān)仝的古法,而是巧妙地運(yùn)用了山水的“龍脈”組合法,也就是把取之于黃公望的樹(shù)石結(jié)構(gòu)略加改造成為單元性結(jié)構(gòu),然后將樹(shù)石的單元結(jié)構(gòu)按“龍脈”的起伏收放開(kāi)合進(jìn)行組合變幻,使整個(gè)山脈的氣勢(shì)迂回起伏延伸,以顯現(xiàn)天地江山之曠遙勝概。也有人對(duì)此畫(huà)法頗不以為然,認(rèn)為這像是壘石成山,有似盆景。而西方人阿恩海姆倒道出了這種山水畫(huà)法的奧理:“運(yùn)用重疊來(lái)建構(gòu)空間,很早以前就是中國(guó)風(fēng)景畫(huà)所特有的一種手法。在中國(guó)畫(huà)中,山峰與山峰之間、山峰與白云之間在縱深中的相對(duì)位置,都是通過(guò)重疊的方式建立起來(lái)的。那山峰的形體往往被描寫(xiě)成犬牙交錯(cuò)的峭壁或階梯組成的構(gòu)架,這樣使各個(gè)不同深度的平面的重疊構(gòu)成一個(gè)整體,這個(gè)整體看上去是一個(gè)具有復(fù)雜的彎曲度的固有物。”(《藝術(shù)與視知覺(jué)》)

當(dāng)然,賞析這樣的中國(guó)山水畫(huà),不僅要看其結(jié)構(gòu)布置,還要看筆墨的勾皴及染的適宜到位,即使是同樣構(gòu)造的一幅畫(huà),筆墨氣息不同,畫(huà)的精神面貌也會(huì)有異。如王昱這幅山水乍看似與王原祁所作差不太多,但細(xì)辨他的用筆尚不及王原祁有那種沉厚荒率的表現(xiàn)力度。“小四王”與“四王”相比,畢竟還存在效顰的遜色之處。

上一篇:《寶吉騮圖》原圖影印與賞析

下一篇:《八子觀燈圖》原圖影印與賞析