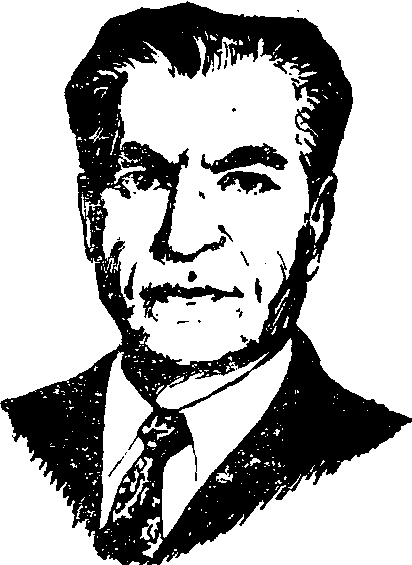

穆罕默德·禮薩(Mohammad Reza,1919—1980),伊朗王國巴列維王朝第二代國王,伊朗最后一位君主。我國通常稱呼他為巴列維國王①。

1919年10月26日,穆罕默德生于德黑蘭。其父禮薩汗是伊朗哥薩克旅上校軍官。1921年2月21日,禮薩汗發動軍事政變,成為國家的實際執政者。1925年10月31日,他廢除統治伊朗130多年的愷加王朝,同年12月12日自立為禮薩王,建立巴列維王朝。1926年4月25日舉行加冕儀式,禮薩王正式取得禮薩·巴列維國王封號。六歲的穆罕默德被選定為禮薩王的繼承人,得到穆罕默德·禮薩·巴列維王儲的封號。

尚在童稚之年,穆罕默德隨其父的發跡而平步青云,受到宮廷貴族的獻媚邀寵,在兄弟姊妹之中也處于唯我獨尊的地位。禮薩王按自己的形象對王儲嚴格地訓導,讓穆罕默德接受所謂“大人物的教育”,以期將來當其大任。禮薩王為王儲籌辦一所宮廷軍事小學,由十幾名貴胄子弟伴讀,讓他們穿上軍服,學習軍事知識,進行軍事訓練,從小習慣軍事生活。

穆罕默德在軍事小學畢業后,禮薩王送他去瑞士上中學。1931年9月,他在洛桑一家私立學校學習了一年,以后轉到日內瓦和洛桑之間的羅塞鎮一所寄宿學校讀書。他在瑞士受到四年制普通中學教育,掌握了法語,1936年春畢業后回到伊朗。

穆罕默德被禮薩王送到德黑蘭軍官學校學習。1938年夏,穆罕默德在軍官學校畢業,獲少尉軍銜,開始在皇家武裝部隊任監察長職務,視察軍事機關,掌握軍情,在軍官中培植自己的勢力。

在這種特殊環境中,穆罕默德形成了怪僻性格:才智平庸,自命不凡;暴戾恣睢,喜怒無常;輕諾寡信,優柔寡斷。他自幼體弱多病,卻愛好多種體育活動,駕飛機玩耍是他的特殊嗜好。1939年,穆罕默德與埃及國王法魯克的妹妹芙吉亞公主結婚。她只生一女,于1948年離婚。1951年,他與巴赫季亞爾族酋長的女兒索拉婭結婚,因她仍未生子,1959年初又離婚;同年12月與法拉赫·迪巴結婚,次年生一子,被指定為王儲。

第二次世界大戰中,由于禮薩王縱容納粹分子在伊朗活動,對反法西斯盟國造成威脅,英、蘇軍隊1941年8月25日進入伊朗,并向禮薩王發出最后通牒,要他在9月17日中午以前退位。 9月16日,禮薩·巴列維國王宣布隱退,將王位傳給年僅22歲的王儲。

穆罕默德·禮薩·巴列維初登王位時困難重重。他父親用鐵血手段建立的中央集權迅速瓦解;民族民主勢力和其他進步黨派出現于政治舞臺;曾被殘酷鎮壓的宗教勢力東山再起。蘇軍已駐扎在伊朗北部,英軍占據著南部。國家的內外事務受到大國的干預。國王自己也承認,那時他是“由別人牽線的傀儡”。

1942年1月29日,英、蘇、伊簽訂三國同盟條約,確認盟國尊重伊朗國家主權、領士完整和政治獨立;英、蘇派軍隊進駐伊朗。1943年9月9日,伊朗正式對德宣戰,加入反法西斯陣營。

第二次世界大戰期間,穆罕默德國王依靠美國力量鞏固自己的統治。1942年10月,他邀請以美國將軍施瓦茨科夫為首的軍官顧問團,幫助國王“改組憲兵部隊”。這年年底,美國借口保護波斯灣的通道,派數萬軍隊進駐伊朗。1943年3月,美國派遣李德利少將為首的軍事顧問團,在伊朗軍隊中任高級顧問。美國乘機滲透、控制伊朗軍隊和憲兵,以及波斯灣的重要港口。

根據1942年英、蘇、伊同盟條約規定:英、蘇軍隊應在德國及其盟國停止軍事行動后,六個月內撤出伊朗。按這一規定,1946年3月2日前一切外國軍隊理應撤離。但伊朗憲兵和軍隊中的美國軍事顧問并未如期撤走。當年9月5日,蘇軍撤出伊朗。國王軍隊在美國人唆使下開始進軍阿塞拜疆,12月12日占領阿塞拜疆首府大不里士。在這次軍事行動中,穆罕默德以武裝部隊最高統帥身份到前線督戰和視察,解散了當地自治政府,血腥鎮壓阿塞拜疆民主黨及其他進步組織,廢除自治政府的所有民主改革措施。

戰后,國王進一步依靠美國支持,請來大批美國軍事顧問,擴充、整編、訓練和裝備伊朗軍隊和憲兵,鎮壓國內進步力量和反對派,企圖重建禮薩王時期的軍事封建統治制度,引起國內的強烈不滿。1949年2月11日,國王遭到一次未遂暗殺。他利用這次謀殺事件在全國進行大規模的鎮壓,宣布取締人民黨①, 解散一切進步組織和團體。大批共產黨人、進步人士和宗教人士被捕。

伊朗盛產石油,但在1951年以前,其石油全部為英國所控制。1951年初,伊朗人民掀起爭取石油國有化運動。最初,國王不贊成石油國有化這種激烈的行動,力圖同英國人妥協。1951年3月7日,反對石油國有化的拉茲馬拉首相遇刺之后,國內反英浪潮已無法控制。國王不得不批準議會通過的石油國有化法案,對英伊石油公司實行國有化;并于4月29日任命民族陣線①領導人摩薩臺博士為首相。

1952年夏季,伊朗出現極為嚴峻的局勢。英國軍艦封鎖波斯灣,駐防伊拉克的英軍陳兵伊朗西部邊界。石油停產,造成經濟困難。 國內反對勢力乘機蠢蠢欲動。 國王既怕帝國主義的壓力,又懼怕群眾運動的蓬勃發展。摩薩臺首相向國王提出:只有實行民主,才能動員民眾抵抗帝國主義,維護民族利益;只有限制君主權力,實行真正的君主立憲,才能保住君主制。他還要求國王允許他兼任國防大臣,并給他為期六個月的全權以對付帝國主義的陰謀。但在國王看來,王室權力超過民族利益,摩薩臺的要求損害了君主權力。 7月18日,他下令解除摩薩臺的首相職務,任命親英分子卡瓦姆為首相,立即向英國讓步。國王的這種叛賣行為引起全國強烈反對,首都群眾涌上街頭,連續四天發生流血沖突。國王被迫于7月22日恢復摩薩臺的首相職務,同意他兼任國防大臣。

王室同以摩薩臺為首的民族資產階級之間的矛盾已不可調和,于是國王勾結美國中央情報局策劃一項政變計劃。 8月13日,國王秘密簽署撤換摩薩臺首相的命令。16日凌晨,他派王室衛隊長納西利上校等到首相府,以傳遞國王命令為名,企圖乘摩薩臺不備將其逮捕。但摩薩臺首相已有戒備。他扣留了納西利等人,拒絕王命。國王得知陰謀敗露,帶上王后,夤夜逃出王宮,飛往巴格達和羅馬。

國王逃走后,前內政大臣薩希迪于8月19日發動政變,摩薩臺政府被推翻。國王在美國支持下,從羅馬回國,任命薩希迪為首相兼管國防、外交和內務部。接著,民族陣線和其他進步組織被取締,大批愛國人士被投入監獄,白色恐怖籠罩全國。石油國有化運動失敗了,國王把人民用斗爭收回的石油資源又奉送給帝國主義。1954年10月,伊朗同英、美、法、荷等國石油公司組成的“國際石油財團”達成協議,將伊朗20萬平方公里的產油區租給財團經營,為期25年。美國資本占40%的國際石油財團取代英伊石油公司,壟斷了伊朗的石油開采權。

從1949至1978年,穆罕默德國王曾11次訪問美國。 1949年末—1950年初,國王訪美時聲明,在國防和經濟等方面,伊朗需要同美國合作。1950年5月23日,他同美國簽訂美、 伊“防務互助”協定,同年10月接受杜魯門的“四點計劃”技術援助。1953年8月政變后,國王完全投靠美國。1955年10月11日,參加由美國策劃的巴格達條約組織①。1959年3月5日,伊、美簽訂雙邊軍事協定,規定:一旦伊朗受到“共產主義的直接或間接威脅”,美軍可應伊朗國王或政府請求開進伊朗領土。1957年2月,國王又請美國中央情報局幫助組建“伊朗國家安全情報署”(薩瓦克),培訓三萬多名特務,鎮壓伊朗人民, 實行恐怖統治。 應美國要求,1964年由國王批準一項專門法律,使在伊朗的美國軍事顧問享受治外法權。這種喪權辱國行為,引起伊朗人民的強烈不滿。

五十年代末和六十年代初,伊朗工農業停滯不前,社會矛盾日益尖銳。國王為緩和國內矛盾,擴大王室統治的社會基礎,從內部消除“混亂、分裂和政治、經濟不穩”的因素,以“自上而下的改革防止自下而上的、無益的革命”,提出“社會改革”的主張,稱為“白色革命”,即不流血的革命或“國王和人民的革命”。改革的內容包括:土地改革;森林和牧場國有化;出售國營企業股票以資助土改;修改選舉法,給婦女以選舉權和被選舉權;工人參加企業分紅;建立農村掃盲隊。不久將這“六點計劃”擴大為“十二點計劃”,最后搞成“十九點計劃”。增加了建立農村醫療隊、農村開發隊、農村民眾司法所、水源國有化、城鄉建設、教育和行政改革等內容。

這些改革觸動了大封建主、宗教上層分子的政治和經濟利益,在議會中遭到多數議員的反對。國王便以君主身份公布改革方案,繞開議會而訴諸于“公民投票”。1963年1月26日以“公民投票”方式通過了他的改革方案。

土地改革是“白色革命”的中心內容。改革前,封建生產關系在伊朗農村中占統治地位。全國85%的土地集中在地主、王室、清真寺和政府手里。占農村人口93%的農民僅占15%的土地,無地農戶占60%。1960年初,伊朗議會通過“土改法”,規定地主可保留400公頃水澆地或800公頃旱地。由于地主和上層僧侶反對,這項法令無法執行。1962年1月14日,國王繞開議會,親自頒布新“土改法”,規定地主可保留一個村莊的土地①, 其多余土地,政府以10年(后改15年)分期付款進行贖買,然后以比原價高10%的價格賣給農民。1963年1月26日通過的“土改法”,規定每戶地主保留土地的最高限額為30—200公頃(后改為20—150公頃),機耕地500公頃;多余土地或租給農民,或賣給農民(10年內分期付款),對寺院地產也作了限制。 1969年2月10日,伊朗政府又頒布“土改法”。到1973年為止,土改基本告一段落。在土改過程中,全國約有240萬農戶買到了土地,還有約100多萬農戶繼續租種地主的土地。

國王的改革措施,推動了伊朗經濟的迅速發展。六十年代伊朗工業年平均增長速度13.25%,農業3.6%,比五十年代有明顯的提高。人均國民收入,1960—1961年度為166美元,1972—1973年度為510美元。

國王的改革首先遭到伊斯蘭教什葉派上層的強烈反抗,他們遣責改革是背叛伊斯蘭教義的行為。1963年3月31日是伊斯蘭的新年佳節,宗教領袖霍梅尼號召教民們不要歡度節日,走上街頭舉行哀悼儀式,抨擊國王的改革措施。群眾與軍警發生沖突,造成流血事件。同年6月4日至8日,德黑蘭連續幾天出現大規模的反國王游行示威,示威者沖擊政府機關,火燒商店。國王派出坦克部隊對游行群眾進行鎮壓,造成幾百人死亡。霍梅尼被逮捕,后放逐國外。

穆罕默德自執政以來,一直致力于加強自己的統治地位。早在1949年4月,他通過修改憲法,使國王獲得駁回議會決議和解散議會的權力。1967年9月,再度修改憲法,國王獲得任命法拉赫王后為攝政女王(直到王儲達登基年齡為止)的特權。

同年10月26日,穆罕默德舉行國王和王后加冕禮,法拉赫成為伊朗歷史上唯一的加冕王后。1971年10月12日開始,舉行為期六天的伊朗王國建國2,500年慶典,把巴列維王朝同2,500年前居魯士大帝兼并米地亞、征服巴比倫和東地中海地區而建立的波斯帝國聯系在一起。慶典活動共花費一億多美元。國王賜名王儲為居魯士·禮薩·巴列維。后來,他又廢除教歷(希吉萊歷),改用帝歷,從公元前558年居魯士大帝加冕為紀元開始。

七十年代初,世界石油價格暴漲,伊朗的收入猛增四倍,從1973年的40億美元增至1974年的200多億美元。穆罕默德國王大力引進西方技術和設備,大量購進西方武器。七十年代僅從美國購進的武器就達200多億美元。他還盲目建設,宣稱25年后伊朗要成為“世界五大強國之一”。政治上他按古代帝王方式進行獨裁統治,大權獨攬,在位期間更換23名首相。1975年3月3日,他宣布取締一切政黨,組建御用的“伊朗民族復興黨”,實行一黨專制。其黨綱是:忠于憲法、君主和“白色革命”。他宣布:誰不贊成這些原則,誰就不成其為伊朗人,誰就是叛逆,就要被依法處理。

伊朗95%的居民信奉伊斯蘭教什葉派。這個教派在伊朗社會生活的各個方面都有著傳統的、根深蒂固的影響。國王的改革和專制統治,特別是限制宗教上層人士干預國家政治生活的措施,觸犯了什葉派僧侶的利益。霍梅尼利用這一點,在僑居地巴黎同國內保持聯系,組織反對國王統治的群眾運動。

1978年初,德黑蘭、庫姆、大不里士等城市爆發了反國王的運動。到8月中旬,全國各地舉行示威。12月10日—11日,僅德黑蘭就有近200萬人游行示威,要求廢除君主制,打倒國王。全國陷入混亂。國王先是武力鎮壓,繼之妥協讓步,如幾次撤換首相,宣布大赦,釋放政治犯;廢除帝歷,恢復教歷;允許政黨和組織活動;逮捕劣跡昭著的大臣、特務頭子等,均未能奏效。穆罕默德不得不于1979年1月13日,將權力移交給民族陣線領導人之一巴赫蒂亞爾首相為首的“攝政委員會”,自己于1月16日帶上王子和王后出逃。巴列維王朝覆滅。霍梅尼從巴黎歸國,開始接管政權。

美國政府由于害怕大動干戈,引起蘇聯干涉,破壞美、蘇“緩和”,在關鍵時刻撤回對國王的支持,加速了巴列維王朝的傾覆。后來國王抱怨說,美國人“像扔掉一只耗子一樣”把他拋棄了。

穆罕默德先逃到埃及,后飛往美洲,輾轉于巴拿馬和美國之間,遭到冷遇,無處安身。1980年3月25日,他再回埃及,同年7月27日病故于開羅。

穆罕默德的著作有:《我對祖國的職責》(1961)和《白色革命》(1967)等。

上一篇:穆罕默德

下一篇:穆罕默德·阿里