蕃薯 (甘薯) 是一種既可作菜又可當糧的農產品,種植方便,產量高,每畝可產數千斤,超過種五谷的好幾倍。

這一作物原產在呂宋 (今菲律賓)、安南 (今越南),大約在明朝初年傳入中國,但當時僅限于南方各省栽培。明中葉南方各省栽培已相當普遍,由于它可解決荒年度饑,十分受農民歡迎,明末清初,逐漸傳到河南、山東一帶。

乾隆中葉,河南、山東等北方省份,連年災荒,河南懷慶、山東沂州二府廣泛栽培了蕃薯,以接濟民食。但薯秧每年要從福建運來北方。當時交通艱難,經長途跋涉,薯秧極易腐爛或干枯,因此都是用木桶裝滿土,才好運輸攜帶,非常麻煩,又提高了成本。

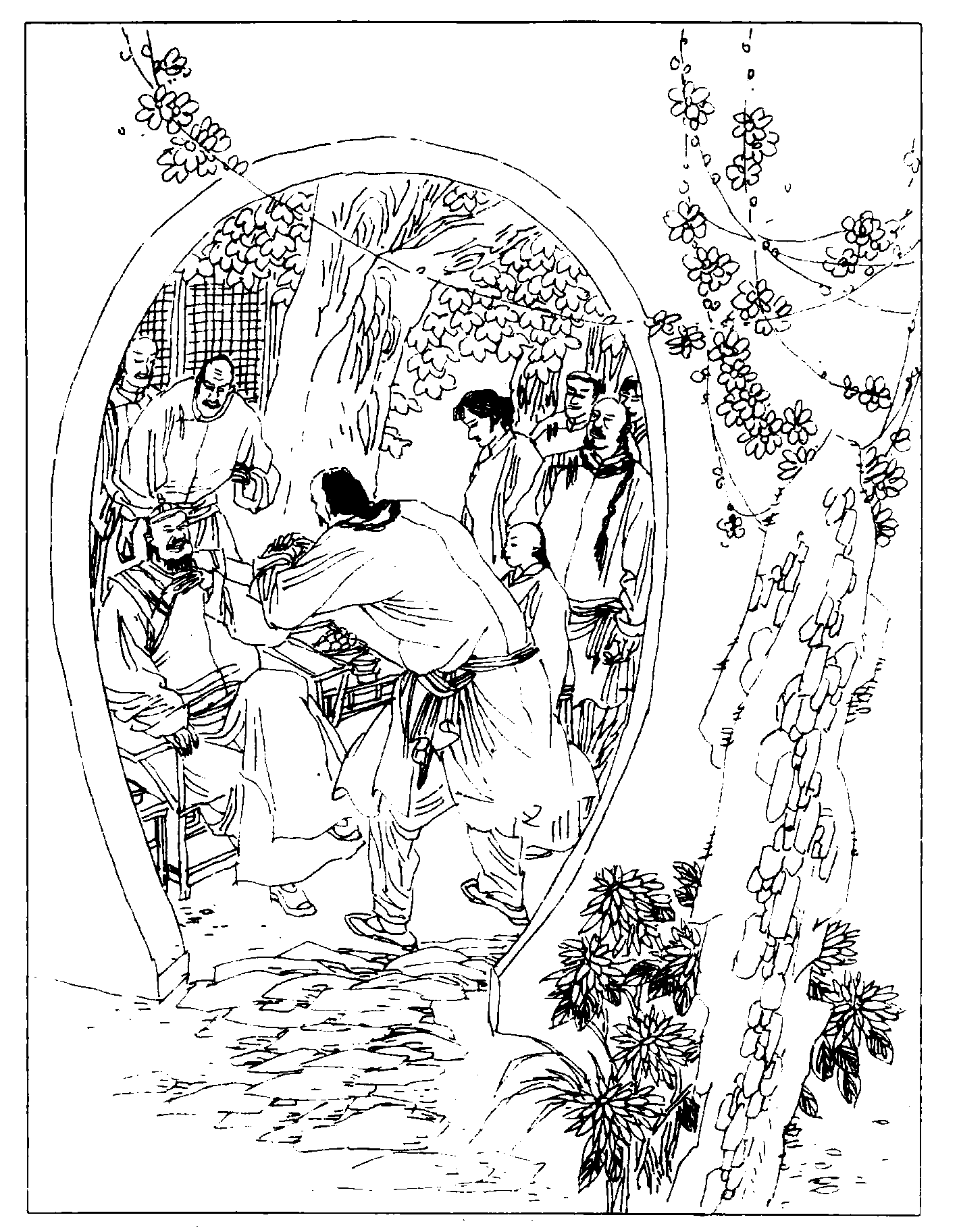

乾隆五十年 (1785年),福建閩縣80多歲的老農陳世元自愿攜帶薯種、孫兒和仆人,到北方教種。此后,在北方各省,即得育秧,就地栽種了。這樣,既節省了大量運輸之苦,又降低了成本,于是在北方很快普及了蕃薯的栽培。

清政府因陳世元教種蕃薯有功,賞給舉人銜,表示獎勵。蕃薯在北方的推廣,對解決農民的饑荒,進而對社會的穩定,都起了不可低估的作用。

上一篇:《蒙古地區的開發》清朝歷史事件

下一篇:《行會對資本主義萌芽的束縛》清朝歷史事件