信札趣談·余明善

《余明善》:余明善(1916-2005),南京人,長期居津。少年時寓北京,拜高肅然為師,初學《嶧山碑》、《張遷碑》、《龍門造像》。20世紀30年代初期,在天津國學研究社從陳翮洲學章草。為中國書法家協會會員、天津師范大學圖書館研究員。潛心學術、精諳版本之學,對文字學亦有精到研究。工于書法,篆隸楷行草無一不精,擘窠大字宗法北碑,氣勢磅礴; 小楷學晉唐,靈動雅致;章草取法晉人之上,融漢隸、魏碑為一體,氣息高古,質樸端莊。

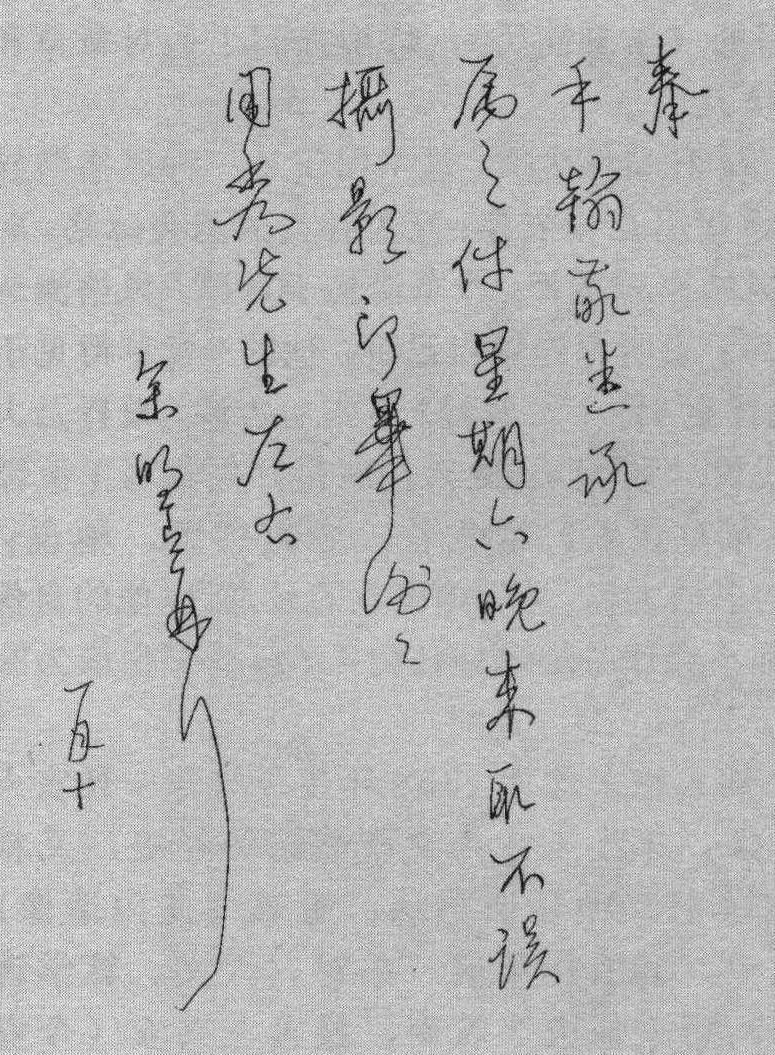

“星期六晚來取不誤” ——寫給作者的信

這是余明善先生上世紀70年代末寫給我的一封信。信中所言“屬之件星期六晚來取不誤”,是說他寫給我的那幅章草字條可在周六晚上到他家去取。來信還附有一份他自己用鋼筆書寫的 《學書簡歷》,特別提到了他對章草和狂草的理解。

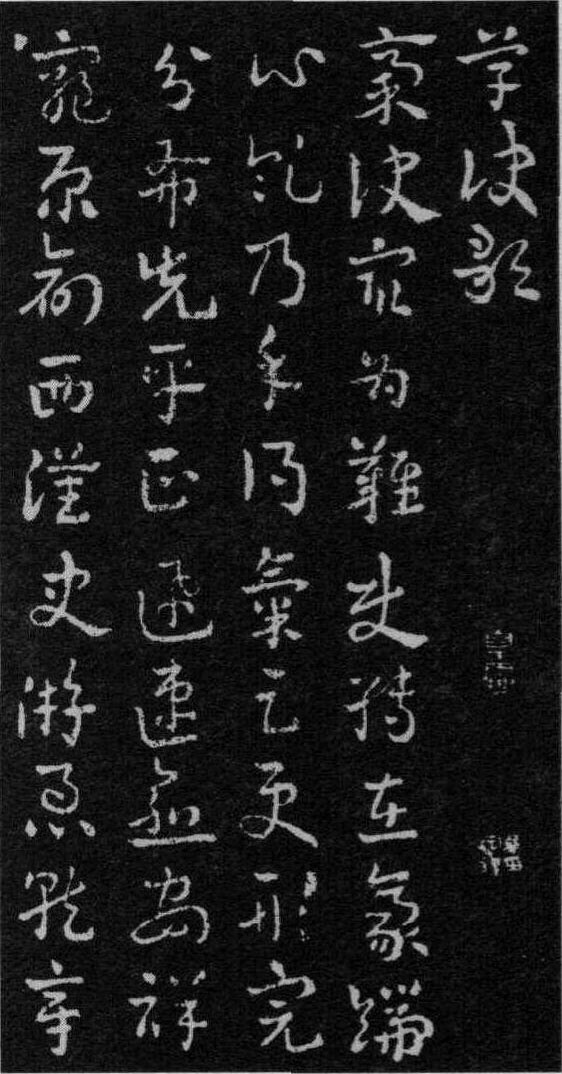

人們一般將草書分為章草、今草、狂草三大類,這不僅僅是三種風格迥異的草書字體,而筆畫形制中則明顯透露出互相依存、互為補充的承襲脈絡。時間上章草產生最早,脫胎于隸書,風格厚重質樸; 今草濫觴于章草,風格瀟灑豪放; 狂草形成最晚,風格澎湃激昂。余明善先生自己講,他的“章草得見于右任藏關中本《急就篇》,狂草得見懷素《四十二章經》及張旭古詩,眼界乃大為擴張”(《學書簡歷》)。先生還對我說:“研習章草,入門時最好先臨寫王世鏜的 《章草草訣歌》。”他取出 《章草草訣歌》 給我看,頗有感慨。他說:“一代宗師于右任既是享譽海內外的書法大家,又是國民黨的元老,以他的身份和秉性,無論是政界還是書壇,他都不會違心地逢迎任何人。但他平生最為服膺的卻是比他年長一旬的王世鏜。”

王世鏜這個人并不是十分有名的人物。此人1868年生于天津一仕宦人家。字魯生,號積鐵老人,幼好學。年十七,為文既能熔鑄經史,又精天文、算學,曾在開封大梁書院讀書。他精研書法,喜摹 《龍門造像》石刻,尤擅章草。因在科舉考試中,其所作策問、條對、天文、算學皆詳,竟被疑為 “新黨”而遭貶抑。后來他去了陜南,投奔在興安 (今安康) 為官且又能書善畫的從弟王世锳。曾任褒城、西鄉、鎮巴知事,以后便定居在漢中。于右任與王世鏜偶然相識后,對王世鏜凝重含蓄、趣韻高古的書風贊嘆有加,認為王的章草 “行筆勁健,氣勢相連”。1933年,王世鏜在南京病故后,于右任將其葬在了南京牛首山,與名書家李瑞清 (清道人)的墓地相鄰。李是張大千的老師。王是于右任的好友。于為失去他所推崇的知音和摯友深為痛悼,特作挽詩一首:“牛首晴云掩帝京,玉梅庵外萬花迎。青山又伴王章武,一代書畫兩主盟。”章武是天津地域的古稱,“王章武”點出了王世鏜,也道出了王的家鄉——天津。

余明善先生的這番話使我第一次知道了王世鏜這個人,也第一次從一位具有真知灼見的書家口中獲得研習章草的門徑。事隔不久,余先生還書寫一條章草,于是便寫了這封短信告我去取。按照余先生的指教,我開始臨習王世鏜的《章草草訣歌》,果然得益匪淺。這封信使我想到,凡書畫大家,他們對藝術的感受都不是泛泛而籠統的,只有像余明善這樣的老先生才能一語道出如此明確的“行家之言”。

余明善致章用秀信

《章草草訣歌》部分 王世鏜

上一篇:楹聯趣談·何紹基

下一篇:閑章趣談·俞平伯