民居建筑·陜縣廟上村地坑院

廟上村地坑院民居位于陜縣西張村鎮(zhèn)廟上村,為全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位。

河南區(qū)域地坑院民居形成歷史極早。地坑院與原始先民的穴居傳統(tǒng)淵源極深,距今已有約4000年的歷史,一度是我國(guó)黃土丘陵地區(qū)一種較普遍的民居形式,在豫西尤為集中。對(duì)河南地坑院記載最早、最詳細(xì)的資料,當(dāng)屬南宋紹興九年(1139)朝廷秘書(shū)少監(jiān)鄭剛中寫(xiě)的《西征道里記》一書(shū),書(shū)中記述了他去河南、陜西一帶安撫百姓時(shí)的所見(jiàn)所聞。關(guān)于當(dāng)時(shí)河南西部一帶的窯洞情況,書(shū)中記載:“自滎陽(yáng)以西,皆土山,人多穴居。”并描述了當(dāng)時(shí)挖窯洞的方法:“初若掘井,深三丈,即旁穿之”,在窯洞中“系牛馬,置碾磨,積粟鑿井,無(wú)不可者”。“初若掘井”就是開(kāi)始時(shí)像挖井一樣挖出院心,“深三丈”只是個(gè)大約數(shù)字(地坑院一般深度為7m),“即旁穿之”,就是從旁邊向院內(nèi)挖的上下甬道(門(mén)洞)。這些簡(jiǎn)潔的文字勾勒出當(dāng)時(shí)地坑院的形狀和施工過(guò)程,與現(xiàn)在我們所看到的地坑院民居別無(wú)二致。

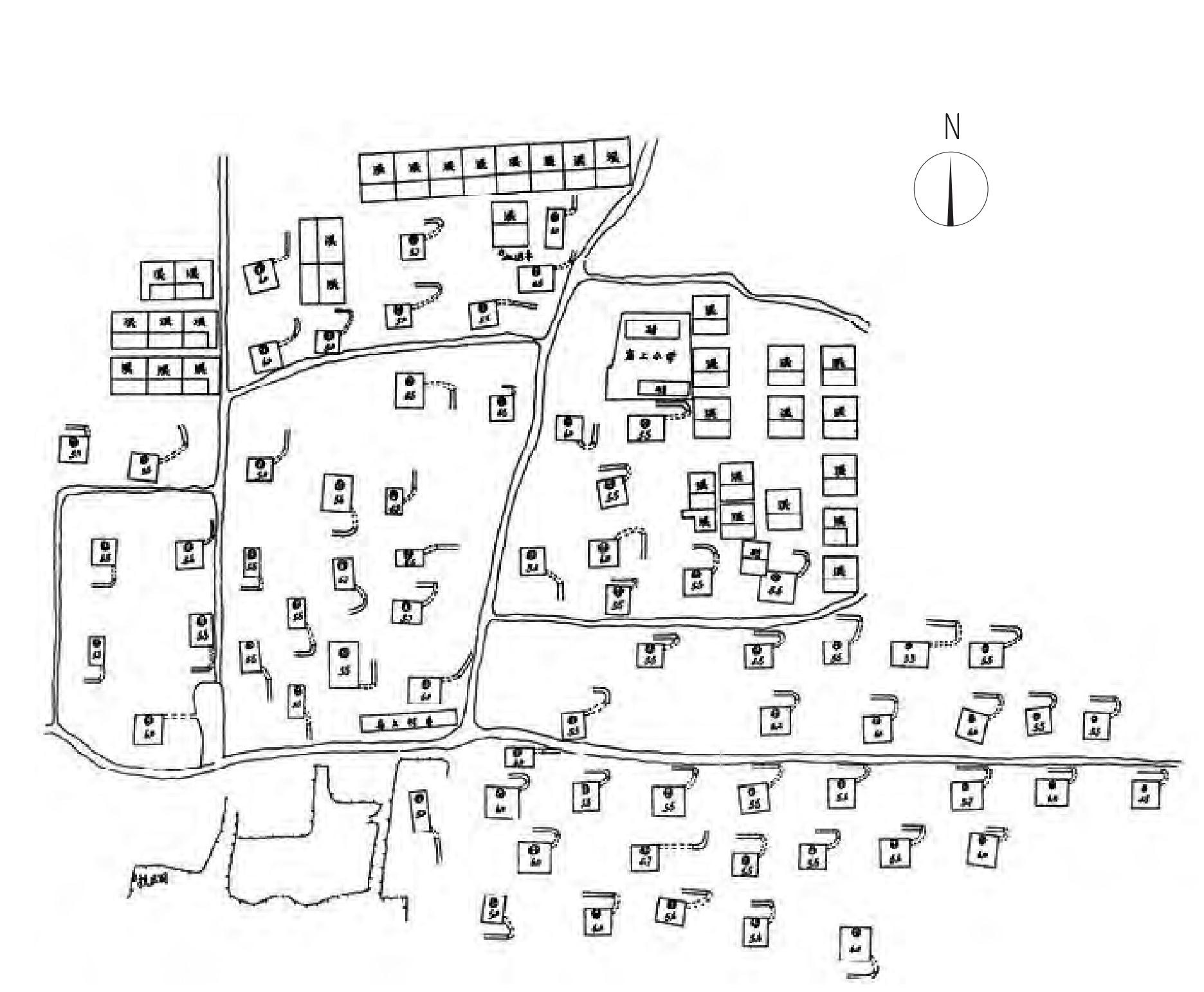

地坑院也叫下沉式窯院,是古代人們穴居生存方式的延續(xù),被稱(chēng)為中國(guó)北方的“地下四合院”。廟上村地處黃土高原,現(xiàn)存地坑院達(dá)70余座。由祖?zhèn)骷易V可知,當(dāng)?shù)卮迕窬幼〉乜釉旱牧?xí)俗至少已經(jīng)沿襲了數(shù)百年。

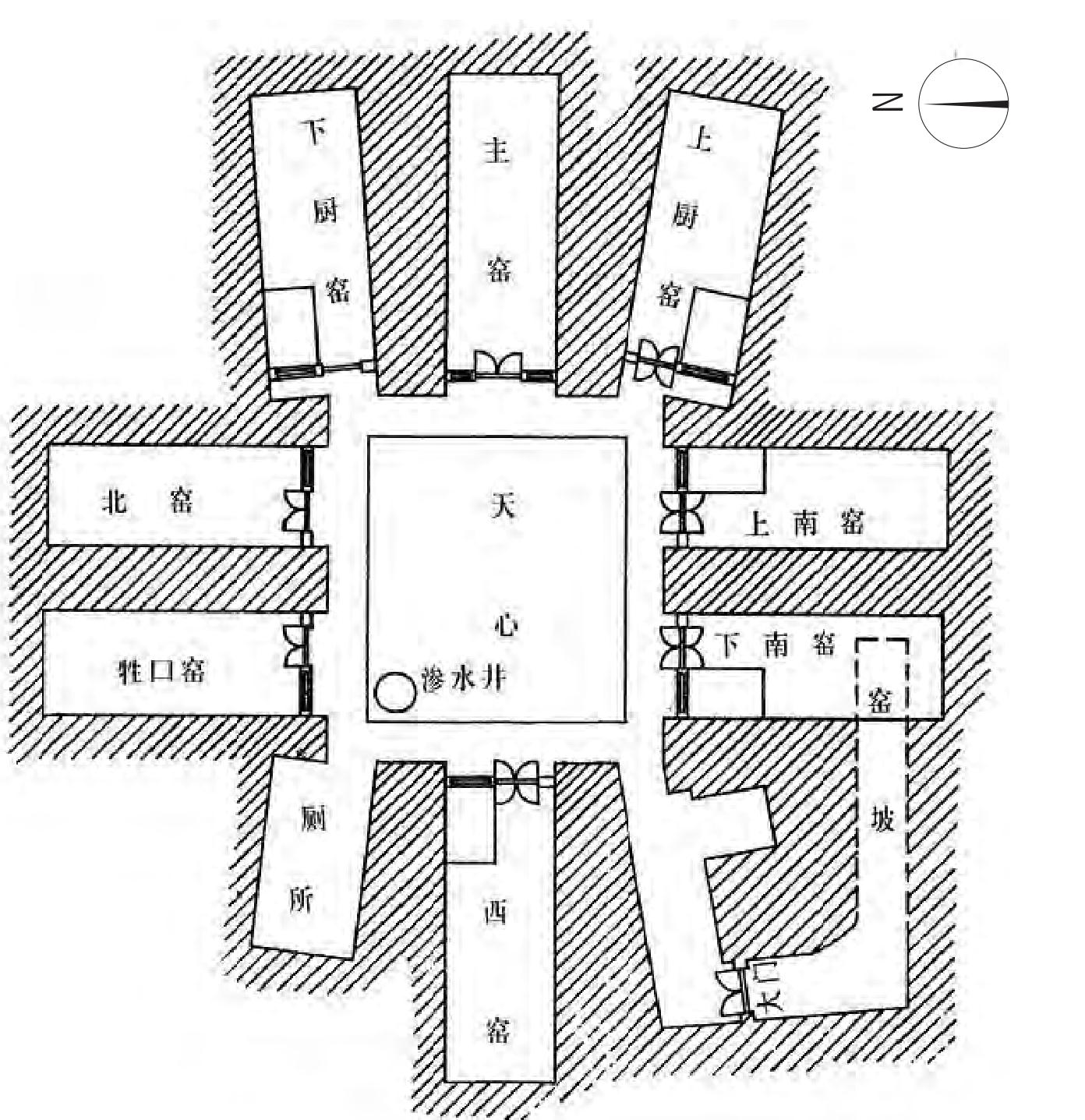

地坑院的開(kāi)挖因地制宜,省工省料,且冬暖夏涼,擋風(fēng)隔音,是一種獨(dú)特的建筑形式。地坑院的設(shè)計(jì)以人體尺度為模數(shù),使用獨(dú)特的營(yíng)造工具,其營(yíng)造過(guò)程經(jīng)歷了策劃準(zhǔn)備—擇地、相地—定向、放線—挖天井院、滲井—挖入口坡道、門(mén)洞、水井—挖窯洞—砌筑窯臉、下尖肩墻、檐口、擋馬墻及散水—修建散水坡、加固窯頂—修建窯頂排水坡、排水溝—安門(mén)框、窗框,扎窯隔—粉墻—地面處理—砌炕、砌灶—制作、安裝門(mén)窗—裝飾、綠化的有序過(guò)程。廟上村地坑院就是按照這種做法,在平整的黃土地上,挖一個(gè)邊長(zhǎng)10~12m的正方形(或長(zhǎng)方形)深坑,坑深6~7m,然后在四壁鑿?fù)?~12孔窯洞,并選擇窯院一角的一孔窯洞挖出一個(gè)斜向彎道通向地面,作為居民出入院子的門(mén)洞。門(mén)洞正對(duì)的窯洞是長(zhǎng)輩居住的正窯即主窯,左右為側(cè)窯,按功用分為廚窯、牲口窯、茅廁窯、門(mén)洞窯等,依主窯所處東西南北位置朝向不同,地坑宅院分為“東震宅”“西兌宅”“南離宅”“北坎宅”四種。地坑院窯洞里大都用土坯壘成火炕,冬天燒火做飯取暖。院里栽有桐樹(shù)、梨樹(shù),很多院里還種有花卉,呈現(xiàn)出一種恬靜的農(nóng)家情調(diào)。院子里通常還有一個(gè)滲井,主要用來(lái)積蓄雨水。有一些地坑院的四周砌有30~40cm高的攔馬墻(又名女兒墻),一方面防止下雨時(shí)雨水灌入院里,一方面考慮兒童和夜里出行人的安全,并可以起到一定的美化作用。農(nóng)忙時(shí),窯頂還是打曬糧食的場(chǎng)地,廚窯的頂部開(kāi)有直徑約15cm的小孔,能直接將曬好的糧食灌入窯內(nèi),省時(shí)省力。

“地坑院建筑營(yíng)造技藝”已被推薦為國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。

東震宅平面圖(文宣提供)

地坑院鳥(niǎo)瞰(杜卓提供)

院內(nèi)一角(杜卓提供)

入口(杜卓提供)

晨曦中由地坑院組成的村莊(員更瑞提供)

地坑院分布圖(文宣提供)

上一篇:佛教建筑·陜縣安國(guó)寺

下一篇:民居建筑·項(xiàng)城袁氏故居