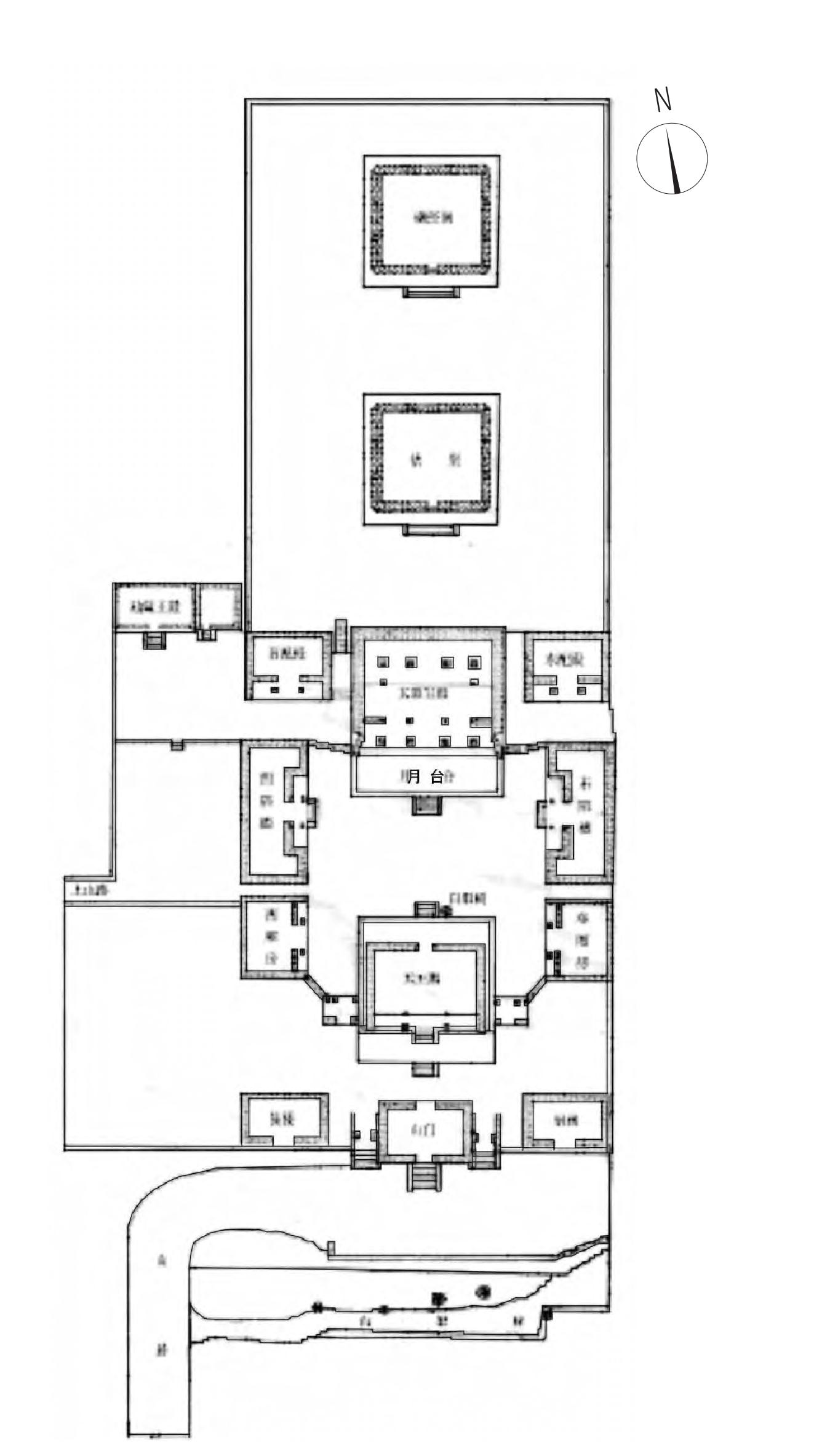

佛教建筑·輝縣白云寺

白云寺位于輝縣市區(qū)西白鹿山山麓,為全國重點文物保護單位。

白云寺原名“白茅寺”,為白鹿山地區(qū)八大寺院的中心寺院,創(chuàng)建于唐高宗年間,盛于明清,因乾隆皇帝南巡蒞此題寫“白云自在”的匾額而聞名。寺周林木茂密,翠竹蔥蘢,泉水環(huán)繞,景色宜人,“蓋太行諸梵宇之最佳者”,堪稱一方佛教圣地。

白云寺坐北朝南,自南至北設(shè)兩進院落,現(xiàn)存山門、中佛殿、大雄寶殿、左右配殿、東西配樓、東西廂房、鐘鼓樓及地藏殿等50余間。寺后有金沙、銀沙二泉。西臨石崖,有窟名黑龍洞,深邃莫測。寺前宋代銀杏樹枝葉茂盛,亭亭如蓋。

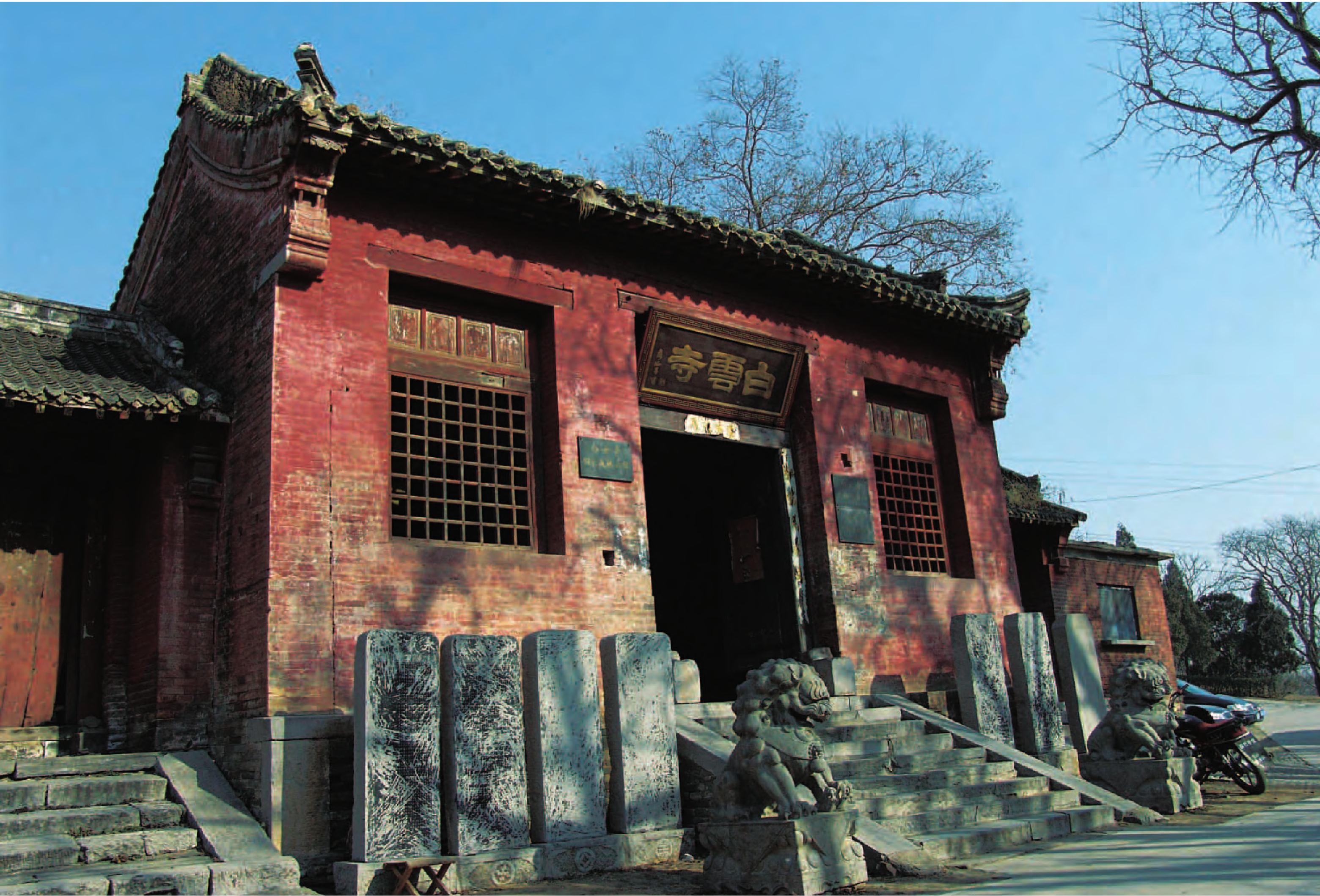

山門建在一石砌高臺之上,兩側(cè)各有掖門一間,皆為硬山式,灰瓦覆頂。

中佛殿,面闊三間,硬山式,灰瓦頂。佛殿左右兩側(cè)分別設(shè)掖門一道,現(xiàn)存東門一間,西門已毀,門楣上有“白云禪院”四個磚雕隸書大字。

大雄寶殿,面闊五間(16.20m),懸山灰瓦頂,門上懸掛“大雄寶殿”匾一塊。大殿內(nèi)的清代壁畫、木作彩繪及雕刻十分精美。正脊、垂脊均有琉璃高浮雕。正脊雕有八條行龍和數(shù)朵荷花,垂脊飾荷花、荷葉。東西兩山為琉璃懸魚惹草及博風(fēng),十分講究。

寺西北側(cè)小院內(nèi)有地藏王殿,俗稱奶奶殿。小院東西兩側(cè)八字墻內(nèi)鑲嵌古代碑刻。其中宋大中祥符元年(1008)刻立的《五百羅漢之碑》,碑文字體圓潤清秀,文辭流暢,是研究佛教史的寶貴資料,更是宋代石雕藝術(shù)的精湛之作,具有重要的文物價值,早在1963年就被公布為河南省第一批文物保護單位。

白云寺塔林分布于寺院北部山坡叢林深處,現(xiàn)存南宋磚塔一座、元代石質(zhì)喇嘛塔兩座、明代方形磚塔三座。塔造型優(yōu)美,雕刻技法細膩精湛,雕刻內(nèi)容豐富多彩,為目前中原地區(qū)宋、元、明代佛塔中的精品。其中,煢絕老人天奇塔的塔銘反映了明代弘治年間(1488—1505)漢、藏民族共建此塔的情況,為民族文化交流的珍貴史料。

白云寺共有宋代所植六株古銀杏樹,四雌二雄,最大者合圍4m,高24m,雖幾經(jīng)戰(zhàn)火劫難仍郁郁蔥蔥,為白云寺一大景觀。寺院內(nèi)名貴花卉甚多,與四周的松柏交相輝映,倍增幽趣。白云寺后的山坡上有山泉兩股,左泉沙黃曰“金”,右泉沙白曰“銀”,故名“金沙泉”“銀沙泉”。

總平面圖(文宣提供)

山門(杜啟明提供)

大雄寶殿(杜啟明提供)

大雄寶殿斗 (杜啟明提供)

元代佛心妙覺禪師石塔(杜啟明提供)

寺后磚塔(杜啟明提供)

寺后金沙泉(杜啟明提供)

上一篇:會館建筑·輝縣山西會館

下一篇:輝縣百泉