詩詞鑒賞《兩宋詞·蘇軾·定風波》蘇 軾

蘇 軾

王定國歌兒曰柔奴①,姓宇文氏,眉目娟麗,善應對,家世住京師。定國南遷歸,余問柔:“廣南風土應是不好?”柔對曰:“此心安處便是吾鄉。”因為綴詞云。

誰羨人間琢玉郎②。天應乞與點酥娘③。盡道清歌傳皓齒。風起。雪飛炎海變清涼。萬里歸來顏愈少。微笑。笑時猶帶嶺梅香。試問嶺南應不好。卻道。此心安處是吾鄉④。

注釋 ①王定國:王鞏,字定國,蘇軾好友。蘇軾因詩文獲罪,定國受牽累被貶,元祐元年(1086)赦歸。定國為人奇俊有文詞,曠達而不為挫折所屈,深為蘇軾嘆賞。②琢玉郎:形容王定國姿容美麗如玉。《蘇軾文集》卷五二《尺牘·與王定國四十一首》:“君實嘗云:‘王定國瘴煙窟里五年,面如紅玉。’”③點酥娘:形容王定國的歌兒柔奴如凝酥之滑膩。④“此心”句:白居易《吾土》:“身心安處為吾土,豈限長安與洛陽。”又《初出城留別》:“我生本無鄉,心安是歸處。”又《重題》:“心泰身寧是歸處,故鄉何獨在長安。”又《種桃杏》:“無論海角與天涯,大抵心安即是家。”

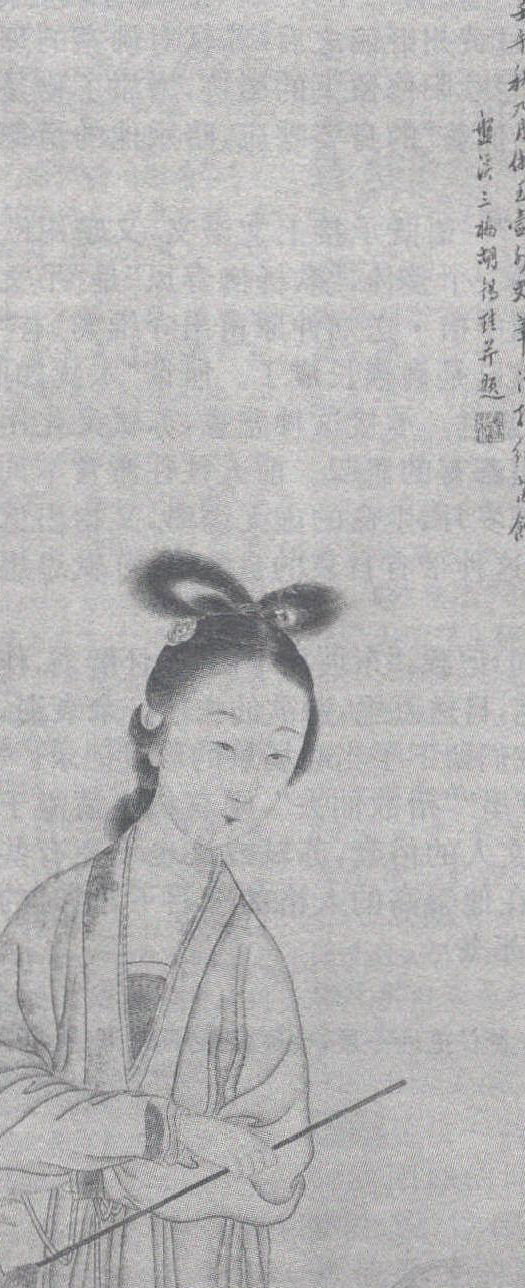

仕女圖 【清】 胡錫珪

鑒賞 本詞是因王定國的歌兒柔奴的一句話而作,因為她的這句話深深觸動了蘇軾的心。王定國受蘇軾牽連,被貶海上,受盡苦難。但是無論是在順境還是逆境,他們都可說是非常知心的朋友。蘇軾在《王定國詩集敘》中曾詳細敘及兩人的交情,很能幫助我們理解這首詞的寫作背景,故不嫌其長,錄如下:“……今定國以余故得罪,貶海上五年,一子死貶所,一子死于家,定國亦病幾死。余意其怨我甚,不敢以書相聞。而定國歸至江西,以其嶺外所作詩數百首寄余,皆清平豐融,藹然有治世之音,其言與志得道行者無異……又念昔……一日,定國與顏復長道游泗水,登桓山,吹笛飲酒,乘月而歸。余亦置酒黃樓上以待之,曰:‘李太白死,世無此樂三百年矣。’今余老,不復作詩,又以病止酒,閉門不出。門外數步即大江,經月不至江上,眊眊焉真一老農夫也。而定國詩益工,飲酒不衰,所至窮山水之勝,不以厄窮衰老改其度。今而后,余之所畏服于定國者,不獨其詩也。”

蘇軾一方面以同病相憐的緣故很同情王定國的遭遇,一方面又因其高俊不屈的人格,很佩服、崇敬他。柔奴的一句“此心安處是吾鄉”實際上是替王定國說的,非常巧妙地概括了王定國的貶謫生活和良好心態。聯系蘇軾這些年相似的經歷,這句話會讓他有很大的觸動也就不難理解了。蘇軾在被貶黃州的五年里,也正是以這種“此心安處是吾鄉”的心態,才得到了心靈的寧靜。

全詞以一種極贊賞的口吻寫柔奴的綽約風姿和通達睿智,暗含著對王定國高俊品質的贊美,有種相惜之情。上闋頭兩句總起,以琢玉郎比王定國,以點酥娘比柔奴,都是極盡夸贊。“誰羨”“應乞與”等語,把贊美的重心集中到了柔奴身上,下文便接續這種贊美,鋪展開來寫她各方面的特色。“盡道”三句,寫其歌聲的清麗,“清”“皓”“風起”“雪”這些意象都是形容柔奴歌聲的優美清雅,“雪飛”句用一個夸張的比喻,描摹出柔奴歌聲所具有的巨大感染力。這句話同時也巧妙地解釋了王定國之所以能安居“炎海”的原因,更加深了對柔奴的贊美。“萬里”三句寫其容顏的美麗,“顏愈少”又是雙關,既寫柔奴又寫定國,寫柔奴是凸顯她的美麗動人,寫定國是凸顯他的心胸開闊。“笑時猶帶嶺梅香”一句以大庾嶺上清雅幽淡的梅花香作比,把柔奴的美寫到極致。“試問”三句寫其品德的高尚,這里通過一問一答的形式來表現,顯得曲折靈動,符合宋詞的特點。全詞以這句富含無窮哲理的話作結,不僅情意綿長,而且意味深遠,柔奴的美麗聰慧都借此得到升華。如果光看這首詞的前面部分,我們或許會誤認為它不過就是一首寫給歌伎的艷詞,但有了這最后一句,整首詞的趣味、意境、格調都得到了極大提升,甚至可以說發生了翻天覆地的變化。

宋吳曾《能改齋漫錄》卷八說:“余以此語本出于白樂天,東坡偶忘之耳。”此語出白居易不假,但蘇軾未必是“偶忘之”。宋皇都風月主人《綠窗新話》引《古今詞話》對本詞的記載是:“坡嘆其(指柔奴)善應對,賦《定風波》。”“嘆其善應對”說明蘇軾并非就認為這是柔奴的原創,而只是贊賞她借用這句話來回答的機智罷了。(姚蘇杰)

鏈接 宋代的東坡書跡合集《西樓蘇帖》。此為匯刻叢帖,亦名《東坡蘇公帖》。南宋汪應辰搜訪蘇軾書跡,所得頗多,遂于乾道四年(1168)刻石于成都西樓下,故名。帖末刻有汪氏自跋,云:“《東坡蘇公帖》三十卷。每搜訪所得,即以入石,不復銓次也。”此帖摹刻精良,頗具筆意,保留蘇軾書跡甚多,為世所重。原石久佚,清代曾多次翻刻。原刻拓本現存者有明晉府藏本,共計帖八十三開半,清嘉慶間歸邊氏,后歸端方,民國初年歸徐世昌,內有高士奇、梁同書等人跋,現藏天津博物館。

上一篇:《兩宋詞·蘇軾·定風波》翻譯|原文|賞析|評點

下一篇:《兩宋詞·陳與義·定風波》翻譯|原文|賞析|評點