詩詞鑒賞《兩宋詞·王沂孫·天香》王沂孫

王沂孫

龍涎香①

孤嶠蟠煙②,層濤蛻月③,驪宮夜采鉛水④。訊遠(yuǎn)槎風(fēng)⑤,夢深薇露⑥,化作斷魂心字⑦。紅瓷候火⑧,還乍識、冰環(huán)玉指。一縷縈簾翠影,依稀海天云氣。 幾回殢嬌半醉⑨。 剪春燈、夜寒花碎。更好故溪飛雪,小窗深閉。荀令如今頓老⑩,總忘卻、樽前舊風(fēng)味。謾惜馀熏(11),空篝素被(12)。

注釋 ①龍涎(xián)香:一種名貴香料,相傳由龍所吐涎液制成,實際為抹香鯨的分泌物。抹香鯨,鯨的一種,其身長達(dá)五六丈,鼻常露出水面噴水。②嶠 (qiáo):高聳的山峰。蟠(pán):盤曲。③層濤蛻月:指海面波濤起伏,月如蟬蛻而出。④“驪(lí)宮”句:借驪龍得珠的故事形容采集龍涎的情形。驪宮,驪龍居住的宮殿。⑤訊:通“汛”,潮汛。槎(chá):水中木筏。⑥薇露:薔薇花露。⑦心字:心字形的盤香。⑧紅瓷:存放龍涎香的紅色瓷盒。 ⑨殢(tì):困倦至極,多形容酒醉后困酒。⑩荀令:即東漢荀彧,以好香聞名。(11)謾:空、徒然。(12)篝(gòu):熏籠。古人常以熏籠熏衣被。

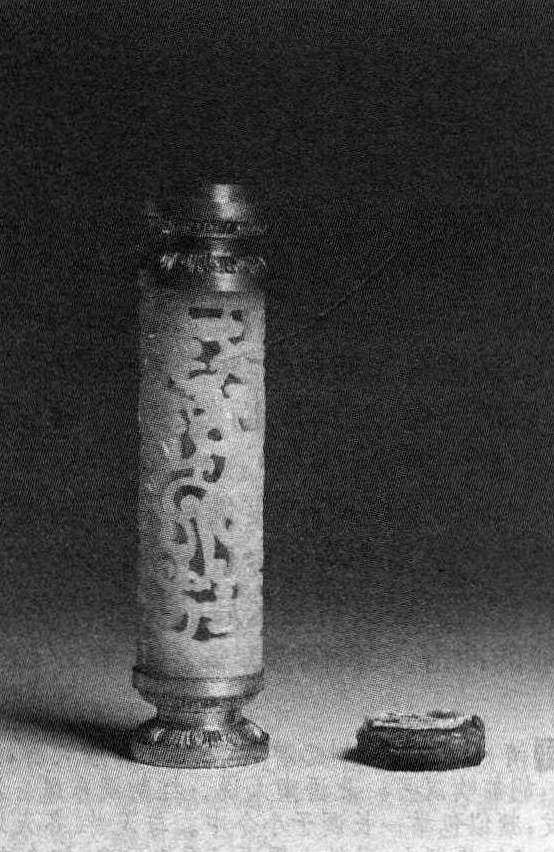

白玉龍鳳鏤空香筒 【明】

中國臺北故宮博物院藏

鑒賞 在南宋末年的詞人中,王沂孫是獲得贊譽(yù)極多的人之一。陳廷焯推舉他為“詩中之曹子建、杜子美”(《白雨齋詞話》卷二);戈載視他為“白石之入室弟子”(《宋七家詞選·碧山詞跋》);王鵬運也認(rèn)為:“碧山詞頡頏‘雙白’,揖讓‘二窗’,實為南宋之杰”(《四印齋所刻詞·花外集跋》)。王沂孫一生用力在詠物詞上,作為其詞集《花外集》的第一首,這首詠龍涎香的《天香》,可視為其代表之作。

祥興二年(1279),帝昺在厓山赴海,趙宋王朝徹底滅亡。元代初年,僧人楊璉真伽在會稽盜發(fā)南宋帝后之陵墓。據(jù)周密《癸辛雜識》記載,盜墓者除了盜取陵墓中的金銀珠寶之外,還奪去皇帝口中含著的珍珠,并將皇帝的身體倒掛在樹上,以獲得尸骨中的水銀,終使尸骨身首異處,骨棄草間。時有義士唐玨,邀少年收諸帝后遺骸共葬之。其后唐玨與王沂孫、周密、張炎等十四位詞人,分詠“龍涎香”“白蓮”等五題,結(jié)集為《樂府補(bǔ)題》。這首《天香》被列為集中的第一首。王沂孫既親身經(jīng)歷了宋元易代的變革,又親聞了南宋皇室陵墓被盜取的慘狀,在參與唐玨等詞人以詠物之名抒亡國之痛的過程中,寫下這首詞,必然有其深意和寄托。

龍涎是一種極為貴重的香料。清人吳震方《嶺南雜記》中記載其“出大食國西海之中,上有云氣罩護(hù),則下有龍蟠洋中大石,臥而吐涎,漂浮水面,為太陽所爍,凝結(jié)而堅,輕若浮石,用以和眾香,焚之,能聚香煙,縷縷不散”。故起筆從海面入手,“孤嶠”二字,予人突兀之感,龍為傳說中生靈,龍涎實際為抹香鯨之分泌物。當(dāng)身長五六丈的抹香鯨露出海面時,遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去,有如海上孤山,起筆便落于這一視覺畫面上。“蟠煙”二字,既以“蟠”字點出神龍屈曲盤繞之態(tài),又以“煙”字繪出“云氣罩護(hù)”之美。“層濤蛻月”以神龍蛻皮新生為喻,比作海面明月從波濤中皎皎生出。“孤嶠”“層濤”既與龍涎的產(chǎn)地大海相綰合,“蛻月”又以新奇的比喻與神龍暗合。起八字的好處在出人意料,從高處著筆。

“驪宮”句始用幻化之筆點出采香之情節(jié)。驪宮為驪龍居住之宮殿,鉛水為含鉛之水,此處代指龍涎,時間設(shè)定為夜晚。神龍本為傳說,驪宮亦屬神話,故采香情節(jié)為虛空想象。但“夜采”暗合盜墓者于夜晚行動,而“鉛水”又隱含李賀《金銅仙人辭漢歌》中“空將漢月出宮門,憶君清淚如鉛水”之意。聯(lián)想到此詞的寫作背景,字句似乎呈現(xiàn)出若即若離、幽微莫測的意蘊。

“訊遠(yuǎn)槎風(fēng)”四字,寫出采得龍涎后,隨風(fēng)趁潮,乘槎遠(yuǎn)去的情形,接以“夢深薇露,化作斷魂心字”寫出制香過程。制龍涎香需取薔薇花露與龍涎共同研和,制成后多呈心字盤香模樣。故從實處看,此句在寫制香的過程,但是如同“驪宮夜采鉛水”能引發(fā)我們的聯(lián)想一樣,這兩句似乎也含著另外的深意。“夢深”的主角為龍涎,它是因為被“采”后離開了驪宮而夜夜夢回大海,那么,那些被盜墓者盜出的南宋皇室的尸骨呢?若靈而有知,難道他們被“盜”后不會夜夜夢回皇宮故國么? 我們切莫忘記在中國,“龍”向來是皇帝的專用物。所以詠“龍涎香”本身就是極有深意、極有寄托的,“斷魂”二字的主語,便可視為兼指“龍涎”與南宋皇室。

伴隨著采香、制香的過程,詞意進(jìn)一步寫到龍涎香被窨藏和焚爇的命運:“紅瓷候火,還乍識、冰環(huán)玉指。”“紅瓷”為保藏龍涎香的紅色瓷盒,“冰環(huán)玉指”既可看作盤香的各種形狀,又可以為是打開瓷盒的女子的纖纖玉手。“乍識”點明是驚喜的初識,但“還乍識”的主角為何?是龍涎香,還是打開瓷盒的女子?亦或是在二者之外,還有在一旁參與此情此景的詞人? “一縷縈簾翠影”寫出龍涎香焚燒時“翠煙浮空”之美,而“依稀海云天氣”則忽然將時空逆轉(zhuǎn),回到起筆之“孤嶠蟠煙,層濤蛻月”的海面云間。在如此突兀的轉(zhuǎn)折中,涌動著濃烈的情感,那是離開了大海的龍涎香在生命的最后一刻心心念念、執(zhí)著眷戀的不舍,也是離開了墓穴的皇族對宗室故土的不舍,更是南宋遺民在國破家亡之后對故國的不舍,對前朝的不舍。

下闋卻換筆寫閨情,緩緩道來。 “幾回殢嬌半醉”,佳人對酌,醺醺酒意,追憶在滿室溫馨中展開,“剪春燈、夜寒花碎”,是一個片斷,一個細(xì)節(jié),記憶中最難舍的鏡頭,“更好故溪飛雪,小窗深閉”。以“燈”對應(yīng)“寒”,寫出室中暖意;以“花碎”對應(yīng)“春燈”,寫出美好情境;以“飛雪”對應(yīng)“深閉”,寫出一室安靜。而“故溪”二字,點出回憶縈繞的所在,是故鄉(xiāng)的溪畔。這幾句看似與龍涎香毫無關(guān)系,但據(jù)《香譜》中載,龍涎香的爇熱,當(dāng)在“密室無風(fēng)處”,故“小窗深閉”向我們暗示了伴隨著當(dāng)日故園情事的,正是這“結(jié)而不散”的龍涎香。這無處不在的芬芳述說著過往的深情。荀令是東漢末年的人物,以喜香愛香而稱名于世。《襄陽記》中記載,荀令至人家坐幕,三日香氣不歇。碧山用荀令之典故,卻著以“頓老”二字,倉促中寫出時光流轉(zhuǎn)的滄桑。“總忘卻”一句極為沉痛,曾經(jīng)是“殢嬌半醉”,而今是忘卻了樽前滋味。 正如姜夔“少年情事老來悲”(《鷓鴣天》)的感嘆。而結(jié)句“謾惜馀熏,空篝素被”又在徒然的回首中,寫出龍涎香散,往事空悲的惜香情懷。

此詞初讀似晦澀難懂,但仔細(xì)體會,其脈絡(luò)線索便能浮出水面:起筆寫龍涎香之產(chǎn)地,接以采香情節(jié),續(xù)以制香過程,藏香細(xì)節(jié)。自“一縷縈簾翠影”,始寫焚香時情形。下闋的回憶便是在這香氣氤氳中展開,最后香銷灰盡,回憶也就此結(jié)束。清代鄧廷楨在《雙硯齋詞話》中云:“王圣與(沂孫)工于體物,不滯色相。”此首小詞,無一字落實于龍涎香,而筆筆又都在描摹香味。更重要的是,在這香味背后浮動的,是宋元易代時的家國之事,是可以確考的當(dāng)時之事。厓山覆亡,發(fā)宋陵寢,宋元易代,這種種史事都能在《天香》的字里行間發(fā)現(xiàn)端倪。“不滯色相’原為佛教用語,但用在評論這首詠物詞上,也確是的評。(黃阿莎)

集評 清·陳廷焯:“起八字高。字字嫻雅,斟酌于草窗、西麓之間。亦有感慨,卻不激迫,深款處得風(fēng)人遺旨”。(《云韶集》)

俞陛云:“詠物工細(xì)之作,唐五代以來絕少,南宋較多。此調(diào)前半體物瀏亮,后半即物寓情,詠物之名作也。起筆切合而極凝煉。‘蟠’字、‘蛻’字尤工。‘縈簾’二句即狀香痕蕩漾,而以海山云氣關(guān)合本題,在離合之間。后四句藉香以寓身世今昔之感,開合有致。”(《唐五代兩宋詞選釋》)

鏈接 《天香》詞牌。《天香》,又名《伴云來》。賀鑄因其所作的詞中有“好伴云來,還將夢去”一句,遂將《天香》改為《伴云來》。雙調(diào),九十六字,上片十或十一句四仄韻,下片八句五或六仄韻。

周濟(jì)的《宋四家詞選》實選五十一家詞作。周濟(jì)(1781-1839),字保緒,一字介存,號未齋,晚號止庵。江蘇荊溪(今宜興市)人。嘉慶十年(1805)進(jìn)士及第,任職淮安府學(xué)教授。后寓居金陵,潛心著述。周濟(jì)是常州詞派的重要理論家,著有《晉略》《味雋齋詞》《詞辨》《介存齋詞論雜著》《周止庵遺稿》(包括詩、詞、文各一卷)。《宋四家詞選》共收錄五十一位宋代詞人的作品230首。周濟(jì)在《序論》中提出了“問涂碧山(王沂孫),歷夢窗(吳文英)、稼稈(辛棄疾),以還清真(周邦彥)之渾化”的學(xué)詞主張,因而是書在編排中,以周邦彥、辛棄疾、王沂孫、吳文英四家之作分領(lǐng)一代,其他四十七家附屬于他們之后,故而將是書名曰《宋四家詞選》。周濟(jì)在《宋四家詞選》的《序論》中,闡述發(fā)揚了常州詞派張惠言《詞選》序的論點,提出詞要有寄托、“非寄托不入,專寄托不出”的主張,對近代詞的研究及創(chuàng)作影響很大。

上一篇:《兩宋詞·張先·天仙子》翻譯|原文|賞析|評點

下一篇:《兩宋詞·張炎·思佳客》翻譯|原文|賞析|評點