古典劇曲鑒賞辭典·明代劇曲·明代傳奇·高濂《玉簪記·秋江哭別》原文與翻譯、賞析

【水紅花】 (生、老旦、丑上) 天空云淡蓼風寒,透衣單。江聲悽慘,晚潮時帶夕陽還。淚珠彈,離愁千萬。(生背科) 欲待將言遮掩,怎禁他惡狠狠話兒劖,只得赴江關也啰。(以下科白從略)

【前腔】 (旦上場望老旦科)霎時間,云雨暗巫山,悶無言,不茶不飯。滿口兒何處訴愁煩,隔江關,怕他心淡。顧不得腳兒勤趕。(作驚科)前面樓上,好似我觀主模樣。又早是我先看見他,若還撞見好羞慚,(作躲科) 且躲在人家竹院也啰。(以下科白從略)

【紅衲襖】 (旦)奴好似江上芙蓉獨自開,只落得冷凄凄飄泊輕盈態。恨當初與他曾結鴛鴦帶,到如今怎生的分開鸞鳳釵。別時節羞答答,怕人瞧,頭怎抬。到如今悶昏昏獨自個耽著害。愛殺我一對對鴛鴦波上也,羞殺我哭啼啼今宵獨自捱。(以下科白從略)

【前腔】 (生) 我只為別時容易見時難。你看那碧澄澄斷送行人江上晚。昨宵呵醉醺醺歡會知多少,今日里情脈脈離愁有萬千。莫不是錦堂歡緣分淺,莫不是藍橋倒時運慳。傷心怕向蓬窗見也,堆積相思是兩岸山。(生弔場) (旦與梢子急上)

【僥僥令】 忙追趕去人船,見風里正開帆。(梢子叫)潘相公,潘相公!(生) 忽聽得人呼聲聲近,住蘭橈,定眼看。是何人,且上前。(旦)是奴家。(對哭科)

【哭相思】 (生、旦) 半日里將伊不見,淚珠兒濕染紅衫。(以下科白從略)

【小桃紅】 (生)你看秋江一望淚潸潸,怕向那孤蓬看也,這別離中生出一種苦難言。自拆散在霎時間,心兒上,眼兒邊,血兒流,把我的香肌減也。恨殺那野水平川,生隔斷銀河水,斷送我春老啼鵑。

【下山虎】 (生)黃昏月下,意惹情牽。才照得個雙鸞鏡,又早買別離船。哭得我兩岸楓林都做了相思淚斑,打疊凄涼今夜眠。喜見我的多情面,花謝重開月再圓。又怕你難留戀,好一似夢里相逢,教我愁怎言 。

【醉歸遲】 (旦) 意兒中無別見,忙來不為貪歡戀。只怕你新舊相看心變,追歡別院,怕不想舊有姻緣。那其間拼個死口含冤,到鬼靈廟訴出燈前、和你雙雙罰愿。(生) 想著你初相見,心甜意甜; 想著你乍別時,山前水前。我怎敢轉眼負盟言,我怎敢忘卻些兒燈邊枕邊。只愁你形單影單,只愁你衾寒枕寒; 哭得我哽咽喉干,一似西風斷猿。

(以下科白從略)

【意多嬌】 (旦)兩意堅,月正圓,執手叮嚀苦掛牽。(生)我與你同上臨安如何?(旦) 我豈不欲,恐人嚷開是非,反害后邊大事。欲共你同行難上難。早寄鸞箋,早寄鸞箋,免得我心腸掛牽。也罷,就此拜別。

【哭相思】 (同) 夕陽古道催行晚,聽江聲淚染心寒。要知郎眼赤,只在望中看。(生拜別科) (生先下) (旦) 重佇望,更盤桓,千愁萬恨別離間。只教我青燈夜雨香銷鴨,暮雨西風泣斷猿。(下)

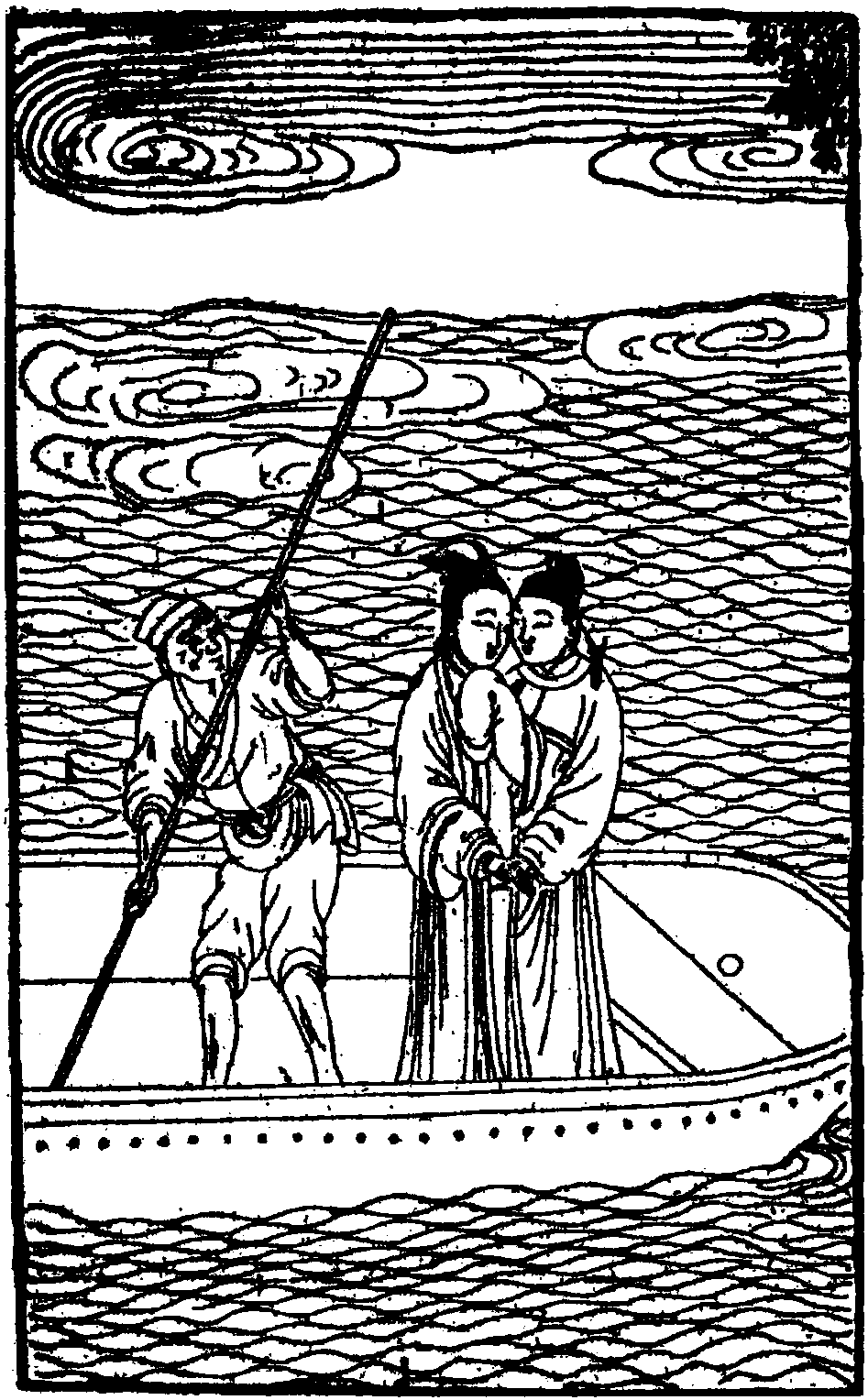

“秋江哭別” 是本劇很重要的一場戲,也是昆曲舞臺上久演不衰的劇目。在這一折戲中,通過陳妙常買棹追舟,追上心上人,在舟中泣別,充分表現陳妙常對愛情的癡心、執著,以及沖破封建禮教和佛門清規,追求幸福生活的勇敢精神。這在封建社會中是難能可貴的。正因為如此,這折戲歷來受到人們的喜愛。包括京劇在內的許多劇種都移植了這折戲。不過,京劇和地方劇種移植和改編這折戲時,卻刪掉了男主人公潘必正。舞臺上,就是陳妙常和梢公,一旦一丑,載歌載舞,陳妙常追舟的急切心情和梢公故意逗樂的幽默風趣,形成了鮮明的對照,造成了強烈的喜劇效果。本來是情人哭別的戲,卻變成一出令人忍俊不禁的喜劇。

一曲 【水紅花】 唱出了潘必正被逼赴試的黯然神傷的心情。和 “弦里傳情” 一樣,這出戲的規定時序是在深秋; 不一樣的是規定情景不在觀中,而在江邊。前兩句點出時序是在深秋; 后兩句則點出地點是在江邊。蓼是生長在江邊的一種植物。深秋的江風吹過江邊的蓼,吹到人身上感覺風寒衣單。因為心情不好,所以江濤聲聽來很悽慘。夕陽西下,卻因為傍晚漲潮,映照其中的夕陽隨潮水回來了。首四句,是人物眼中的江景,可謂情景交融。如果說,在 “弦里傳情” 一折中的“離情” 是指別離家鄉父母思念之情,那么在這里的 “離愁” 則是專指潘必正和陳妙常的離別之愁。后三句表達了潘必正懾于姑母的嚴命,無法用言語遮掩,只得赴試的無可奈何的心情。“劖”,是鑿的意思。在這里形容姑母的惡狠狠的話像鑿子那樣尖銳。觀主逼走了侄子,登閱江樓目送侄子登舟遠去。

此時陳妙常上場。潘必正的離去,對他無疑是晴天霹靂。前四句是她自訴自潘郎一走,她“悶無言,不茶不飯。” “云雨暗巫山”,用的是楚襄王在巫山會神女,朝為行云,暮為行雨的典故。巫山云雨成為男女愛情性事的代名詞。此句是說他們的愛情受到了挫折。接著她唱出了心事和憂慮: 何處可傾訴心中的憂愁和煩惱?“怕他心淡”,則是怕他對自己的愛心淡漠了。故而她 “顧不得腳兒勤趕”。正疾走間,忽見觀主在樓上,怕 “撞見好羞慚”,遂躲了起來。這一段唱詞不算多,卻把人物的復雜心態表露無遺: 驚出意表、煩悶憂愁、擔心焦慮、驚恐怕羞。曲詞文白相間,表現力極強。直至見觀主回觀去了,陳妙常才出來。她是邊哭邊上的,遂急急買棹追舟。

梢公唱著吳歌,陳妙常就接著吳歌的最后一句 “惟有江上芙蓉獨自開” 唱了一曲 【紅衲襖】。“奴好似江上芙蓉獨自開”,梢公的歌引起了她的共鳴。在風雨欲來,漫天雪浪的舟中,她可不是像芙蓉獨自開放在江上嗎? 首二句是她的自嘆自憐。“恨當初與他曾結鴛鴦帶”,一個“恨” 字,頗耐人尋味,我們的讀者千萬不要被作者瞞過,以為她真是“恨”,抑或是后悔了; “恨” 是假,愛是真。以 “恨” 來表現愛到極致。“恨當初與他曾結鴛鴦帶,到如今怎生的分開鸞鳳釵。” 也可以這么說: 早知離別會是如此噬心鏤骨地痛苦,倒不如當初沒有這段姻緣。到如今,依依難舍,“怎生的分開”?接下去的四句,寫她離別時 “羞答答,怕人瞧,頭怎抬。”雖然她大膽地追求愛情,表現了非凡的勇氣,但是,那畢竟是在封建時代,何況她又是一個出家人,不得不有所顧忌。以下三句,都表現了她別后愁悶痛苦的心情。“到如今” 句表現她的孤獨與煩悶,下面兩句則是由看到水面上一對對鴛鴦,更反襯出自己今宵獨眠的孤單,一定會因相思而 “哭啼啼” 了。一個 “愛” 字和一個“羞” 字,狀寫了她對鴛鴦好合恩愛的羨慕和羞澀。

此時,潘必正上場,他也接著梢公吳歌的最后一句唱道: “我只為別時容易見時難”。這一句同樣唱出了他的心情和感慨。兩首梢公的歌唱,不僅活躍了舞臺氣氛,而且襯托了人物的心情。潘必正望著碧澄澄秋江晚景,對他這樣經受別離之苦的 “行人” 來說,只會更感到痛斷肝腸。以下兩句,以對仗的手法,把“昨宵” 和“今日” 作了強烈的對照。僅僅只有一天之隔,情緒的反差竟有如此之大。由于感到離合無常,使他懷疑是否緣分淺,時運不佳。“藍橋倒”,“藍橋” 的典故來自民間傳說。傳說有一對青年男女相戀,約好在藍橋橋墩下相會。男子先至,在橋墩下等候心上人。不料河水暴漲,男子為了守約,堅不離寸步,任憑河水上漲,終致溺亡。未幾,女子踐約,時河水下落,見其情人抱橋墩而亡,大慟,亦投水殉情。“傷心” 兩句,極寫他因離別而傷心,竟至不敢向船窗看外面的兩岸青山,因為在他看來,這兩岸青山分明是相思堆積而成。這里,似乎還有一種解釋: 古時將眉毛比作青山,因相思而雙眉顰蹙,青山凝黛,令他想起伊人顰蹙的雙眉,故不敢望也。陳妙常終于追上潘必正。“蘭橈”,“蘭”,木蘭,又名杜蘭,形似楠樹,可造船。“橈”,槳也。“蘭橈”,就是木蘭做的槳。“住蘭橈”,就是停止劃船。潘必正聽得有人叫他,忙命停船。兩人終于見面,互訴衷腸。

從 【小桃紅】 開始,可謂是這折戲中的精彩唱段。在舞臺上清唱時,就從 【小桃紅】 開始唱的。這幾支曲子之所以受到觀眾歡迎,固然是因為曲調優美; 但更主要的還是因為曲詞寫得好。這幾支曲子寫得文采斐然,真情洋溢,可謂情文并茂。

潘必正唱 【小桃紅】,他望著秋江潸然淚下,正是這秋江將把他引向遠方。他又不敢望蓬窗外的青山,已如上述。以下幾句寫出他因別離而生的刻骨銘心的相思之苦。“心兒上,眼兒邊,血兒流,把我的香肌減也。” 曲詞寫得極為平易,但卻形象生動地表現了他因別離而苦不堪言的心情。當然,曲詞既是文學作品,自然也有夸張成分,如哭得眼邊流血,這是文學作品中常用的夸張手法。下面還要提到。而分別才半日,卻已消瘦,香肌減了。顯然這也是用的夸張手法。以下三句,則是觸景生情,眼前所見的 “野水平川” 實屬可恨,正是它們像天上的銀河隔斷牛郎織女一樣,隔斷了他們,害得他像暮春的杜鵑那樣啼哭。傳說杜鵑啼叫,吻邊流血。這三句寫得既有文采,又飽含真情。

接著在 【下山虎】 曲中,潘必正繼續向妙常訴說依依難舍之情。時當黃昏,在月下,他和妙常 “意惹情牽”。他向她哭訴: 才得諧魚水姻緣,卻又早早地別離。哭得我眼中流的相思血淚,竟至將兩岸的楓林都染紅了。“才照得” 三句,文詞雅美。前二句具有對稱美。不直說成就姻緣,卻說 “照得個雙鸞鏡”,“雙鸞鏡” 與“別離船” 互文對照。“哭得我兩岸楓林都做了相思淚斑” 一句,出自元雜劇王實甫《西廂記》 “長亭送別” 一折中一句: “曉來誰染霜林醉? 總是離人淚。” 秋天的楓葉本來就是紅的,而潘必正卻說楓林是他相思的血淚染紅的,極言他相思的痛創巨深,流的血淚之多。接下去,說他原以為今夜凄涼地獨眠,沒想到會在舟中與心上人重逢,真是喜出望外,其歡喜高興不啻 “花謝重開月再圓”。高興歡喜之余,又害怕她很快就會離去。這是離人重逢時常有的心情。下面兩句是寫重逢了還不相信這是真的,還懷疑是在夢中。杜甫的 《羌村》 有句云: “夜闌更秉燭,相對如夢寐。” 晏幾道的詞 《鷓鴣天》 有句云: “今宵剩把銀釭照,猶恐相逢是夢中。” 寫的都是這種心情。曲詞顯然本此。

接著是陳妙常傾吐衷腸。她向潘必正表白: 我急急忙忙趕來,不是為了貪圖歡愛,我只怕你變心,喜新厭舊,怕你忘了 “舊有姻緣”。在以夫權為中心的封建社會的古代,女子的這種擔心恐怕是十分普遍的。在古代民間傳說、戲曲中,曾演繹了多少男子始亂終棄、癡心女子負心漢的悲劇! 她說,如果到那一天你真把我拋棄了,我拼死含冤,要到鬼神廟里去告你,我要向神靈訴說我們曾經在燈前起誓罰咒,讓神靈懲罰你。可以看出古代的女子是多么柔弱無助,她們無法掌握自己的命運,只能把希望寄托在鬼神身上。宋代溫州雜劇《王魁》 就敘述了王魁負桂英的故事。桂英與落第秀才王魁相愛,并資助他上京趕考。臨行前,他們在海神廟盟誓罰咒:王如負桂英,神當殛之。后來,王魁中了狀元,拋棄了桂英,桂英自盡,化為厲鬼活捉王魁。比起桂英,陳妙常是幸運的。潘必正不是負心漢,而是多情郎。聽了妙常這番話,潘必正趕緊表明心跡,以下兩個 “想著你”,兩個 “我怎敢”,兩個“只愁你”,通過回顧兩人初相見時的甜蜜,燕好時的恩愛,離別后的孤單,表明他決不負山盟海誓。這些四字曲詞二四字相同: “心甜意甜”、“山前水前”、“燈邊枕邊”、“形單影單”、“衾寒枕寒”。從語言的角度看,這種詞組顯得平易生動,富有張力; 從內容的角度看,則更有助于抒發人物的情感,增強藝術感染力。后兩句說他哭得喉干哽咽,好似被西風噎住了的凄厲的猿啼聲。接著,兩人便交換了愛情的信物: 碧玉鸞簪和白玉鴛鴦扇墜。

在 【憶多嬌】 一曲中,陳妙常唱出了與心上人難分難舍之情。當 “月正圓” 的時候,他倆卻要分別了。“執手叮嚀苦掛牽”,令人想起宋代詞人柳永的 《雨霖鈴》:“執手相看淚眼,竟無語凝噎。” 此時,潘必正提出與她同上臨安。她說不是不想去,為免惹是非,以壞了以后的婚姻大事,所以,“欲共你同行難上難”,希望他早寄書信,“免得我心腸掛牽”。“鸞箋” 就是書信。

最后一支曲 【哭相思】 前四句為兩人同唱。夕陽古道江濤聲,營造了臨別的凄涼環境和氣氛,禁不住心寒淚流。“要知郎眼赤,只在望中看。” 是說潘郎望著妙常,眼睛被血淚染紅了。這里也有望眼欲穿的意思。潘必正終于走了。陳妙常還佇立在那里,盤桓不去,心中充滿了別離的千愁萬恨。從此她只落得在青燈夜雨,香煙裊裊中打發日子。“香銷鴨”,“鴨”,指 “鴨爐”,就是鴨形的爐。在鴨形的爐中,香一點點點完,而她那似凄厲猿聲的哭聲時時被暮雨聲和西風聲所打斷。

這一折的曲詞既典雅華麗又平易生動,很貼切地表現了人物的性格、心情和情感。這也就是這一折戲在舞臺上之所以具有長久生命力的原因。

上一篇:《玉簪記·弦里傳情》原文與翻譯、賞析

下一篇:《王濟》原文與翻譯、賞析