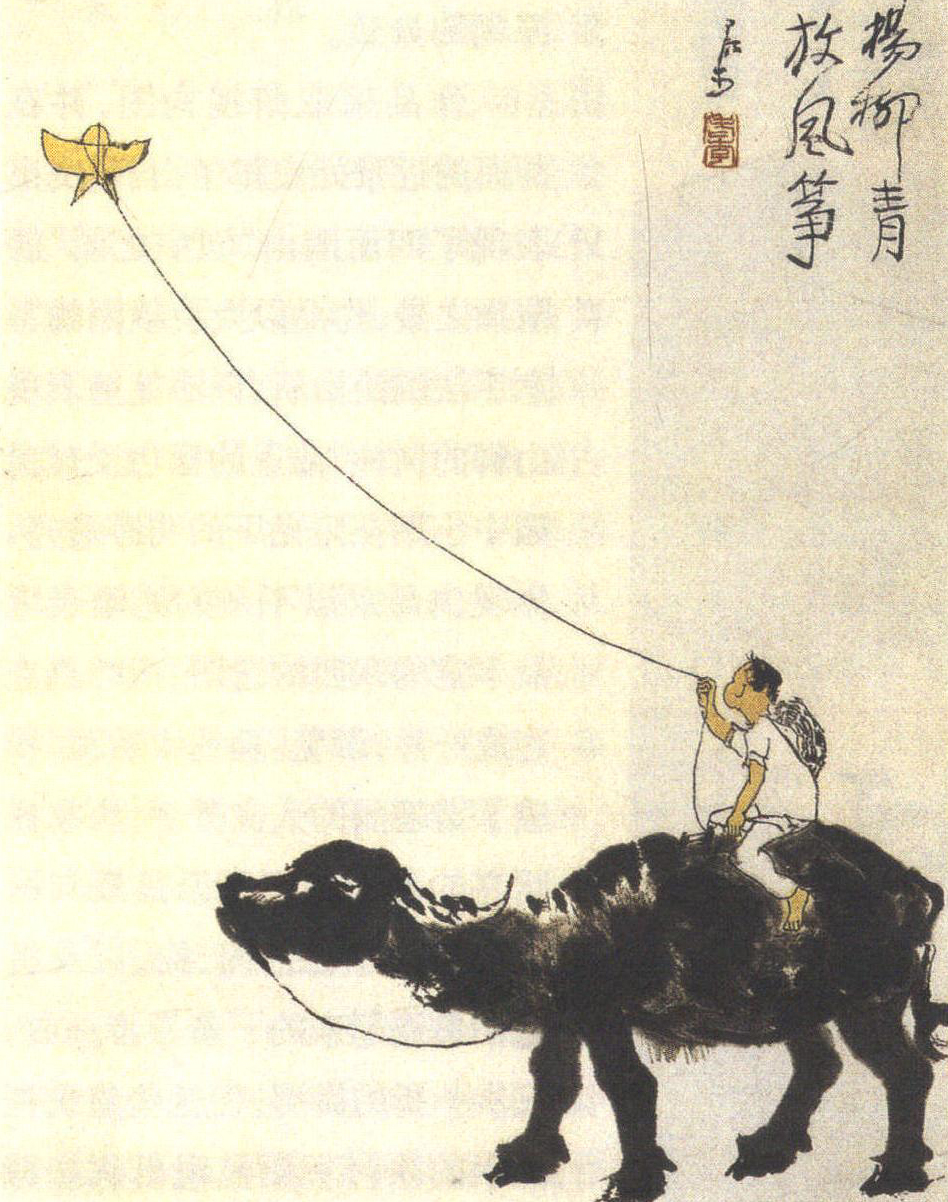

楊柳青放風箏圖

現代·李可染作

紙本設色

縱五七厘米

橫四六厘米

敦實憨厚、信步前行的老牛,靈巧稚拙、神情專注的牧童以及那只顯然是自己糊制的簡樸的風箏,是畫面上僅僅幾種可以直接看到的景物,其余為大量的空白,給人以空明疏朗的感受。借助于畫上的題跋,人們記憶中的景象便浮現上來:寬闊廣袤的田野,楊柳輕拂的小河岸邊,青草漫漫的山坡……畫家想要傳達給觀眾的即是這么一種返璞歸真、天人和諧的感受。

圍繞這樣的創作意圖,畫家將重點放在意境的締造上。從構圖上來看,將牛和牧童集中置于畫面的右下角處,在畫面右下方造成了下壓之感,又巧妙地通過牧童手中拽著的風箏線和高飛的風箏將力量向畫面左上方牽引。相對于左向的牧童、牛和風箏,畫家在蘊涵內容較少的右上方空白處題書畫名“楊柳青放風箏”,而平添與風箏遙遙相望之致。因此,整個畫面的構圖猶如“秤”一般的“平衡”(李可染語)。李可染曾長期研究八大山人的作品,所以從此畫的布局中可以顯見八大“大疏大密”、“似奇反正”的藝術效果。

從造型上看,牧童鼓起的腮幫子、短小的四肢、赤著的小腳丫,以及樸素的衣褲草帽都是典型的農家小男孩的特征,畫家又通過他緊拽著風箏線的右手,前俯的上身和伸長的脖頸,及屈緊的雙腿,簡練而準確地表現出牧童頑皮專注的神情,透露出孩子的質樸與童貞。此外,畫面中還存在著一個看不見的主體——春風,畫家通過牧童手中的這根線將風向和風力巧妙地表現了出來。而這些也體現出了畫家對生活用心的觀察和未泯的童心。

楊柳青放風箏圖

從筆墨上看,此圖與徐悲鴻、蔣兆和融合中國筆墨和西方素描的中西合璧風格為一路。自20世紀40年代,李可染居住于重慶郊外金剛坡農民家里時,就為牛任勞任怨、無私奉獻的品格所打動,時值抗日戰爭時期,畫家托物言志,希望通過筆下的牛激勵民眾抗日。自此,牛的品格就一直是李可染為人作畫的榜樣,也是他在繪畫生涯中始終表現的對象,他更把自己的畫室命名為“師牛堂”,其中之意不言而喻。這件作品中的牛代表了他60年代畫牛的風格特征。畫家以濃墨大筆點垛幾筆,寫出牛碩大沉重的形體,并運用了積墨法,不求形似,旨在發揮出中國傳統筆墨的趣味與含蓄沉雄的韻致。李可染具有樸素的民間美術趣味,并重視用筆用墨,這悉得自于齊白石和黃賓虹這兩位中國畫大師。

上一篇:《萬山紅遍圖》原圖影印與賞析

下一篇:《諧趣園圖》原圖影印與賞析