《紀念愛米麗的一朵玫瑰花》外國文學作品簡析

【美國】 福克納

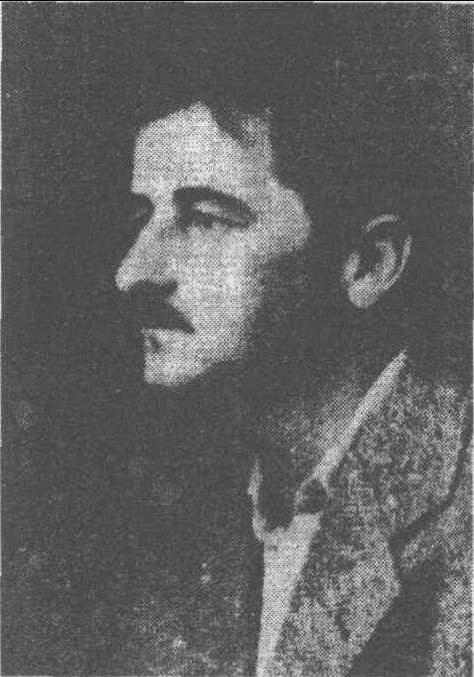

福 克 納

威廉·福克納(1897—1962),美國南方文學代表作家。生于密西西比州一個貴族家庭,1918年參加加拿大皇家空軍。1924年出版第一部作品《大理石牧神》,1929年發表長篇小說《沙多里斯》,開創了

“約克納帕塌法體系”。他一生絕大多數作品都屬于這個體系,反映了二百多年美國南方社會變遷的歷史。其中代表作品有《喧嘩與騷動》、《圣殿》、《八月之光》等。1949年獲諾貝爾文學獎。

《紀念愛米麗的一朵玫瑰花》寫于1930年。是福克納最著名的小說之一,以恐怖故事的形式表現了新舊南方價值觀念的沖突,刻畫了一個過著瘋狂的自我封閉生活的女人形象。

愛米麗小姐是個小模小樣、腰圓體胖的女人。穿一身黑服,一條細細的金表鏈拖到腰部,一根烏木拐杖支撐著她的身體。她看上去像長久泡在死水中的一具死尸,腫脹發白。從1894年的某一天起,鎮長就決定豁免她一切應納稅款,一直到她去世為止。這是全鎮沿襲下來對她的一種義務。新的一代人上臺當鎮長和參議員時,這項安排引起了一些小小的不滿。那年元旦,他們便給她寄去一張納稅通知單,但石沉大海,杳無音信。參議員們只好專門派一個代表團對她進行訪問。已經十年左右無人邁入她的家門了。愛米麗沒有請他們坐下就叫黑人男仆“把這些先生請了出去”,她一再強調她在這里無稅可繳。

愛米麗小姐在父親死后很少外出,被心上人拋棄之后,人們就簡直看不到她的身影。她居處惟一的生命跡象就是那個男仆拎著一個籃子出出進進。她父親死時,鎮上所有的婦女都去看望她,她告訴她們,她的父親并未死。一連三天都是這樣,以致尸體腐爛,臭氣熏天,迫于法律不得不埋葬自己的父親。可憐的愛米麗除了一座房子之外,是一無所有,孤單而貧困。

她病了好長一段時間。再見到她時,她的頭發已經剪短,看上去像個姑娘,有幾分悲憐肅穆。行政當局決定鋪設人行道,就在她父親去世的那年夏天開始動工。建筑公司帶著一批黑人、騾子和機器來了。工頭是個北方佬,名叫荷默·伯隆,個子高大,皮膚黝黑,精明強干,聲音宏亮。不久,每逢禮拜天的下午就看到他和愛米麗小姐一齊駕著輕便馬車出游。起初大伙都高興地看到她多少有了一點寄托。

后來有些婦女開始認為愛米麗小姐是全鎮的恥辱,也是青年人的壞榜樣,加以干涉。但愛米麗小姐已在為結婚購置衣物,包括伯隆的睡衣和盥洗用具。大家猜測說他們已經結婚了。

由于愛米麗小姐的兩位遠房堂姐妹受眾人委托來勸她打消結婚的念頭,荷默·伯隆不得不暫時離開這個城市。一個星期后,兩個堂姐妹走了,荷默·伯隆又回到了鎮上。一位鄰居親眼看見那個黑仆在一天黃昏時分打開廚房門讓他進去。這就是我們最后一次看到荷默·伯隆。至于愛米麗小姐,人們則有很長一段時間沒有見到過她,她的前門一直關閉著。等到再見到她的時候,她已經發胖了,頭發也已灰白。

全鎮實行免費郵遞制度之后,只有愛米麗小姐一人拒絕在她門口釘上金屬門牌號,并附設一個郵件箱。年復一年,人們眼看著那黑人的頭發變白,背變駝,還照舊提著籃子進進出出。每年12月當局就寄給她一張納稅通知單,但一星期后又由郵局退回,因無人收信。人們不時在樓底下的一個窗口見到愛米麗小姐的身影,樓上顯然封了起來。她就這樣度過了一年又一年的高貴、寧靜、無法逃避、無法接近、怪僻乖張的生活。

她也就這樣與世長辭了。在一棟塵埃遍地、鬼影憧憧的屋子里得了病,侍候她的是一個老態龍鐘的黑人。人們不知道她因什么病死的,也不想從黑人那里去打聽什么消息。

黑人在前門口迎接第一批婦女,把她們請進來。她們話音低沉,以好奇的目光迅速掃視著一切。黑人隨即不見了,他穿過屋子,走出后門,從此就無影無蹤了。

樓上有一個房間,40年來無人進去過,人們安葬了愛米麗小姐之后,就把門給撬開了。門猛烈地打開,震得屋里灰塵彌漫。這間布置得像新房的屋子,仿佛到處都籠罩著墓室一般的淡淡的陰慘慘的氣氛。人們看見荷默·伯隆躺在床上,尸體顯出一度是擁抱的姿勢,但那比愛情更能持久,那戰勝了愛情的煎熬的永恒的長眠已經使他馴服了。他所遺留下來的肉體已在破爛的睡衣里腐爛,那沒有肉的臉上呈現齜牙咧嘴的樣子。在他身上和他旁邊的枕頭上,均勻地覆蓋著一層長年累月積下的灰塵。旁邊那只枕頭上有人頭壓過的痕跡,上面有一綹長長的鐵灰色頭發,顯然是愛米麗小姐的。

上一篇:《紅與黑》簡析|介紹|賞析|鑒賞

下一篇:《老人與海》簡析|介紹|賞析|鑒賞