在云安時,杜甫躺在病榻上,和妻子楊氏商量著日后的去處。

杜甫說:“云安肯定是不能久居的。嚴縣令雖說人還不錯,但照顧得了我們一時,照顧不了一世。而且,云安荒江小縣,怎么能安身呢?”

楊氏說:“那回成都呢?朝廷新任的成都尹杜鴻漸,不是咱杜家的親戚嗎?”

杜甫搖了搖頭:“唉,此人才能不足,外不能抗擊吐蕃,內不能安

撫眾將,成都不能回。”

楊氏說:“那依然是去吳楚?”

杜甫沉默了,心里念著故土洛陽,但又怎么回得去呢。沉默了許久,他說:“先去夔(Kuí)州(今四川奉節)吧,走一步算一步。”

果然,事情與杜甫預料的一樣。杜鴻漸是個老奸巨猾的官僚,他被任命為成都尹兼劍南節度使后,并不著急去平定內亂,而是慢悠悠地走了四個月,聽憑崔旰、柏茂琳等人狗咬狗,等大家咬累了,局面僵持了,他才到達成都,做了和事佬,把這一干人等都安排了崗位,于是得到了表面上的安寧。其實呢,這些人成了小軍閥,越發囂張跋扈,不服管理,只顧搜刮人民。外加吐蕃虎視眈眈,不時侵擾,四川盆地已從一個安樂窩,變成了一個煎鍋,煎熬著千千萬萬的百姓。

柏茂琳倒得了個便宜,在這年秋天,從一個牙將升為邛(Qióng)南防御使,管理夔州、峽州、忠州、歸州、萬州,他日常辦公地點,就在夔州。

杜甫病體稍微康復,春天時離開云安,繼續順流而下,就來到夔州,在這里,他遭遇了一道天險,不能再往前了。

這道天險,就是滟滪(Yànyù)堆。

長江從青海奔流而下,一路曲曲折折,劈山斬石,到了夔州,被兩座大山夾住了。北面是赤甲山,山頂是著名的白帝城;南面是雪白崖壁的白鹽山。江水從窄縫里通過,水流湍急,怒浪滔天。江中心有一個令人聞風喪膽的滟滪堆,威脅著往來的商船。杜甫剛到夔州,已是暮春,長江水流正急。這時小舟是不能通過滟滪堆的,杜甫一行就只好在此暫住。

杜甫是喜歡壯麗山川的,夔州風景獨特,又有許多名勝古跡,自然能引發他的興致。高昂的山峰,奔騰的江水,讓他想到了華山和黃河,心里很是親切。而白帝廟、武侯廟,更令他流連忘返。

他一到夔州,就騎著馬,登上白帝城,走進白帝廟。馬蹄踏著空祠中的青苔,耳中是鳥雀的鳴叫,杜甫想到了東漢公孫述反抗王莽、自稱白帝的偉業,心里又是激動又是惆悵。時光流逝,七百多年過去了,鳥雀生死更替,林花謝了又開,公孫述雖然早已不在,但廟宇依然。雖然空寂無人,落滿塵埃,只有孤云偶爾飄來探看,但公孫述畢竟已名垂青史。而自己呢,虛度一生,寸功未立,老病無力,不免十分慚愧。

白帝廟旁,又有武侯廟,杜甫也一道參觀了。諸葛亮的雄才大略、出師未捷,更給他增添了一份感傷。他看到武侯廟前的古柏,枝如青銅,根如巖石,樹干直沖云霄,幾人才能合抱,忽然想到:如果大廈要傾倒了,這古柏顯然是可以做棟梁的,然而它重如丘石,萬頭牛都拉不動,所以想做棟梁而不可得。

于是,他從古柏身上,得到一種安慰:自己不能得到重用,不是自己才德不夠,而是才德太高,反而無人能用,這恐怕不僅是自己的悲哀,也是國家的遺憾啊。

初到夔州,杜甫似乎沉醉到這里的風景名勝中去了,寫了一些優

美的詩句:

依沙宿舸船,石瀨月娟娟。

風起春燈亂,江鳴夜雨懸。

晨鐘云外濕,勝地石堂煙。

柔櫓輕鷗外,含凄覺汝賢。

——《船下夔州郭宿,雨濕不得上岸,別王十二判官》

小舟傍晚靠著沙岸停歇,江水沖擊石岸,款款有聲,月光靜而美好。繼而風起,吹動了春燈;繼而落雨,江水一片輕鳴。等到清晨,鐘聲響起,似乎觸到雨水,也被濡濕了。舉目望去,夔州城一片煙霧朦朧,別有情致。又該出發了,于是緩搖船櫓,鷗鳥輕輕飛過。杜甫想到,不能上岸與他心目中的賢人王判官告別,心里稍有惆悵。

然而,時間一久,夔州獨特的風土人情,還有楚地獨有的氣候,又讓杜甫感到很不適應。

頭一條,這里夏天的炎熱,就讓他受不了。這一年也是不湊巧,冬天少雪,春天少雨,太陽把山岳都烤焦了,雖然時不時烏云密布,雷聲陣陣,但總不見下雨。杜甫汗出如漿,衣服沒個干透的時候,整天軟綿綿的沒有精神,面對飯菜,一點食欲都沒有。

到了晚上,他不敢輕易上床。南方多蛇,趁著傍晚涼快,蛇就從洞穴里鉆出來,游進庭院里、屋舍內,甚至眠床上。有一回,杜甫回到家,摸著黑,爬上床去,手臂卻碰到冰涼涼的物體,點燈一照,頓時嚇得魂飛魄散。原來被窩里盤著一條冰冷的蝮蛇,看到燈光,也驚醒了,但并不恐慌,而是優哉游哉,若無其事地竄下了床。此后臨睡前,杜甫都得舉著蠟燭,仔細查看一番后,才敢戰戰兢兢地躺下去。

此外,夔州多山地,沒法打井。為了飲水,就得用竹筒將山泉引過來。這竹筒有的長達數百丈,中間很容易毀壞。杜甫患了消渴癥,也就是糖尿病,時常覺得口渴,有時水筒壞了,就讓仆人前往修理,一去一整天,他不免焦渴難耐,也是一樁苦事。

幸好,到了秋天,柏茂琳來了。他既然是嚴武的老部下,與幕府里的杜甫也是相熟的。眼看著杜甫落了難,自己又恰好財大氣粗,所以一半是出于同事之情,一半是出于炫耀賣弄,就給杜甫安排了住所,并且派了一些官奴來幫助他,還不時派園官送瓜、送菜。

杜甫的生活暫時得到穩定。為了回報柏茂琳,杜甫不時陪他在酒席上喝酒,又寫詩贊美他,替他給皇上寫奏表,似乎做了軍閥家的一個門客。

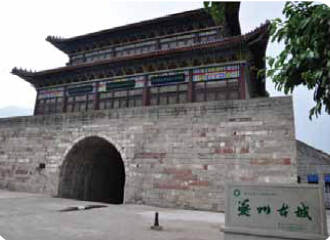

夔州古城門

心高氣傲的杜甫,接受了這樣的生活,但內心并不太舒服。他與柏茂琳并不是一類人。如果說,嚴武、高適的資助,是出于友情,他可以坦然接受。而柏茂琳的資助,卻讓他感到,自己是在搖尾乞憐。可是他有什么辦法呢?一家子流離失所,不暫時依附這個小軍閥,他怎么能養活妻兒呢?

生活逼得他隨遇而安了。

剛到夔州,他住在城內,隨即住到西閣,面臨著長江,每天看著江濤江霧。柏茂琳來了后,杜甫得到他的資助,就遷到赤甲山下,繼而又移到瀼(ráng)西草堂,管理果園四十畝。柏茂琳倒也大方,不久,又讓杜甫管理東屯的一百畝稻田,為了收稻方便,他就住到東屯。

杜甫就這樣,成了一個有稻田,有果園,有奴仆的地主,生活就這樣暫時安定下來了。

他將稻田和果園租給農民,指揮著奴仆們在林中伐木,采摘治療風痹的卷耳,讓兒子宗文去樹立雞柵。柏茂琳派來行官張望管理東屯的稻田,杜甫就讓自己的奴仆前去慰問。

然而,杜甫的心,卻始終不能安定。他的想法是,等湊足了盤纏,養好了身體,江水不再那么急的時候,還是要乘坐小舟,穿過三峽,到達江陵,然后折向北去,回歸洛陽。

上一篇:杜甫好友相繼故去

下一篇:杜甫修建成都草堂