杜甫到達成都時,已是759年歲末,暫時住在西郊外的浣花溪寺里。過完了年,他在浣花溪畔找到一塊荒地,開辟了一畝大的地方,在一棵兩百年樹齡的楠木下,準備蓋一座茅屋。

可他哪來的資金呢?

這時的成都尹兼劍南西川節度使是裴冕,雖然這人為了求官,不惜趨炎附勢,人品不算高尚,但與杜甫是舊相識。杜甫還沒到成都,就寫去一首詩,恭維裴冕是國家的柱石,有他鎮守成都,真是蜀人之幸。

但裴冕似乎并沒有什么表示。幸好,杜甫在成都的親友眾多。高適在成都附近的彭州任刺史,及時送來了錢糧。表弟王十五跨過野橋,送來了建筑費,讓杜甫十分感動,希望表弟常來常往,寬解他離鄉背井的悲哀。

此后,杜甫四處寫詩求助,向蕭實要了一百根桃樹秧,向韋續索取了綿竹縣的綿竹,向何邕討了三年成蔭的榿(qī)木,又親自去徐卿家中,搬回了一捆果木秧。此外,他聽說大邑的瓷碗又輕又堅實,就寫詩給韋班,取了一大摞白瓷碗。

就這樣,在眾人的幫襯下,經歷兩三個月,暮春時節,草堂建成了。

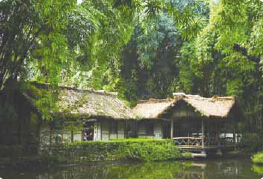

四川成都杜甫草堂

這草堂,位于碧雞坊石筍街外,南邊是萬里橋,北面是百花潭,往西走幾步,便是浣花溪,站在北窗,可以望見常年積雪的西嶺。杜甫又在草堂四周種滿了花木,很快就百花盛開了。

此后,杜甫又請畫家韋偃在草堂東壁上畫了兩匹駿馬。他看到王宰的山水畫十分精彩,大概也要了幾幅,掛在草堂之中。現在,草堂內外,都充滿了優雅的氣息。

杜甫在這亂世中流離了四年,好不容易安頓了一個新家,心境變得寧靜寬和。抬眼望去,處處都那么可愛,榿木栽成了小樹林,遮住直射的陽光,葉子被風一吹,就輕輕吟唱起來。綿竹叢里,彌漫著的霧氣凝成露珠,輕輕地從葉梢滴落。烏鴉攜帶著雛鳥,在樹蔭里棲息。燕子在屋檐下筑起了新巢,整天呢喃作語。

這時他寫了許多田園詩,優美寧靜,與秦州和同谷時的詩相比,真如經過大風浪后,來到一處百花幽谷,聽著溪水潺潺,清風微微,讓人心境舒緩而悠閑。

錦里煙塵外,江村八九家。

圓荷浮小葉,細麥落輕花。

卜宅從茲老,為農去國賒。

遠慚勾漏令,不得問丹砂。

——《為農》

杜甫說,成都城里多煙塵,多喧囂,而浣花溪畔是幽靜的,只有江村里八九戶人家。圓荷浮著小葉,細麥落著輕花,處處賞心悅目。他有意在此終老。只是遠離國都,身無官職,沒有俸祿,只能親自務農,種植莊稼和草藥,因而不能像勾漏縣令葛洪那樣,去煉丹成仙了。

他心里永遠掛念著國事,剛到成都不久,就去武侯祠,拜訪了諸葛亮的遺跡。他對這位鞠躬盡瘁、功高蓋世的偉人極其仰慕,但又感慨自己懷才不遇,難免淚流滿襟。

幸喜,草堂里時常有朋友來訪,他就在自己菜地里,采一些鮮嫩的菜芽去招待。而四鄰里,有退休的縣令,有風雅的隱士,有賣文為生的酒徒,還有淳樸的農民。杜甫與他們朝夕相處,內心是寧靜的。他偶爾也會出門訪友,甚至走到青城、蜀州,與朋友喝醉了酒,就隨意地打發時光。

夏天里,江水安穩地流淌,村子里寧靜清幽。燕子自來自去,鷗鳥相親相近。孩子把針敲彎,做成釣鉤,跑去江里釣魚。而他的妻子楊氏呢,勞碌半輩子,現在終于能享受幾天安詳的日子了,就煥發了童趣,拿紙畫個棋盤,與杜甫下起了圍棋。有時來了興致,趁著夏日晴好,夫妻二人攜帶茶水、甘蔗汁,坐上小舟,看孩子們在江水里快活地扎猛子。

明代周臣所繪《柴門送客圖》

此畫取杜甫《南鄰》中“白沙翠竹江村暮,相送柴門月色新”的意境,描繪杜甫拜訪南鄰后,主客二人分別時依依不舍的情景。

日子就一天天過下去。但這平靜的生活卻沒有堅實的經濟基礎,所以時常翻起一些風浪。杜甫家里人多,養著兩個兒子,三個女兒,大約還雇著幾個仆人,光靠地里的那點收入,并不能維持生計。他還是要依賴官員朋友們的資助,一旦救濟不及時,難免會全家挨餓,陷入困境。

萬里橋西一草堂,百花潭水即滄浪。

風含翠筱娟娟凈,雨浥紅蕖冉冉香。

厚祿故人書斷絕,恒饑稚子色凄涼。

欲填溝壑惟疏放,自笑狂夫老更狂。

——《狂夫》

這首詩表達的情緒頗為微妙,他先是說,草堂位于萬里橋西,百花潭清幽迷人,是他心中的“滄浪”。所謂滄浪,用的是個典故,“滄浪之水清兮,可以濯我纓;滄浪之水濁兮,可以濯我足”,意思是說,不管滄浪之水清還是濁,都順其自然,無欲無求。“滄浪”就是適合歸隱之地。在他眼里,風中的翠竹美好潔凈,雨里的紅蓮潤澤含香,這是生活富足、內心閑靜的人才有的雅趣。

其實,這時經常資助他的朋友,連書信都斷絕了,更談不上資助。孩子們時常挨餓,面帶饑色,實在可憐。可他處于如此困境中,卻流連風景,豐神瀟灑,于是就嘲笑自己,都快餓死扔溝里了,還疏狂放浪,真是越老越像個狂人。

轉眼又是761年的春天,杜甫走在浣花溪邊,看到黃四娘家的桃花,一時心動,寫了首詩:

黃四娘家花滿蹊(小路),千朵萬朵壓枝低。

留連戲蝶時時舞,自在嬌鶯恰恰啼。

——《江畔獨步尋花》(其六)

當他看到風吹花落,就覺得心疼,又寫了一首:

不是愛花即肯死,只恐花盡老相催。

繁枝容易紛紛落,嫩蕊商量細細開。

——《江畔獨步尋花》(其七)

然而,到了這年四月,成都也不平靜了。梓州(今四川東北部三臺101縣)副史段子璋造反,自稱梁王,趕走了綿州(今四川綿陽)的東川節度使李奐。這時的成都尹兼西川節度使是崔光遠,他率牙將花敬定去平息叛亂。花敬定是員勇將,很快斬殺了段子璋,他自己覺得功勞很大,就得意忘形,放縱屬下在東川大肆搶掠。士兵們搶紅了眼,看到女子戴有金銀手鐲,就將手腕割斷去奪手鐲,亂殺了上千人,鬧得人心惶惶。

杜甫聽聞這個事情,就寫了兩首詩,先是以《戲作花卿歌》歌頌他平定叛亂的功勞,又寫《贈花卿》諷刺他的不合規矩,宴會時常常演奏朝廷的音樂:

錦城絲管日紛紛,半入江風半入云。

此曲只應天上有,人間能得幾回聞。

杜甫隱含的意思是,這曲子雖然美妙絕倫,但屬于天子所有,臣子又怎能演奏呢?但杜甫寫得過于含蓄,以至于花敬定認為,這是在恭維他,能讓大家享受天上的音樂。杜甫的心情又抑郁了。原本平靜的成都,也漸漸陷入混亂。而此時,東邊的李光弼被史思明打敗,丟了河陽。洛陽一時半會兒還收不回來。

就在這年秋天,狂風大作,江翻石走,他門前亭亭如車蓋的大楠木被連根拔起,倒在榛棘之中,壓壞了藥圃,讓他極為感傷。而屋頂的茅草被風卷走,家里整夜漏雨,更讓他倍感憂慮,便唱出了著名的《茅屋為秋風所破歌》:

八月秋高風怒號,卷我屋上三重茅。

茅飛渡江灑江郊,高者掛罥長林梢,下者飄轉沉塘坳。

南村群童欺我老無力,忍能對面為盜賊,

公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得!歸來倚杖自嘆息。

這是詩的第一段,寫明狂風怒號,屋頂茅草被吹過浣花溪,或掛在樹梢,或沉入池塘,最后又被對岸的孩子抱走了。杜甫的草堂來之不易,所以難免心疼,可他就算喊得唇焦口燥,也沒有辦法,只好回來唉聲嘆氣。

俄頃風定云墨色,秋天漠漠向昏黑。

布衾多年冷似鐵,嬌兒惡臥踏里裂。

床頭屋漏無干處,雨腳如麻未斷絕。

到了傍晚,風停了,烏云密布,下起了雨。屋頂茅草稀疏,雨就漏進屋來,淅淅瀝瀝沒個完,床頭地上全都濕透了。家人睡在床上,被子用了多年,沒錢換,棉花都結在一塊,又被孩子蹬得裂開,蓋在身上,就像蓋了塊鐵,又硬又冷。在無眠的長夜里,杜甫的思緒越飄越遠:

自經喪亂少睡眠,長夜沾濕何由徹?

安得廣廈千萬間,大庇天下寒士俱歡顏,風雨不動安如山!

嗚呼!何時眼前突兀見此屋,吾廬獨破受凍死亦足!

自從安史之亂開始,自己顛沛流離,惶惶不安,就沒能睡個安穩覺。這種憂愁,讓身處茅屋漏雨之夜的他更加難以入睡,似乎等不到天亮了。

但杜甫是個有大抱負、大氣象的人,哀嘆自己的遭遇后,忽然筆鋒一轉,由自己的受寒,想到了天下士子的苦難。他希望眼前忽然出現千萬間廣廈,風雨不動,讓寒士們安居,得到歡顏。如果能那樣,自己就算凍死,也心甘情愿。杜甫的仁者情懷,在這冰冷的雨夜,真誠地流露,讓萬世感動。

上一篇:杜甫暫安夔州

下一篇:杜甫與嚴武志同道合