一儒學(xué)與中國史學(xué)·儒學(xué)對中國史學(xué)的影響·尊孔崇儒:史學(xué)以宣揚儒學(xué)為己任

尊孔崇儒,史學(xué)以宣揚儒學(xué)為己任,是中國史學(xué)的一大傳統(tǒng),而這一傳統(tǒng)的奠基者,當(dāng)首推司馬遷。司馬遷所處的時代,正是中國封建社會處于政治上思想上的一個重要轉(zhuǎn)折期。隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展、中央集權(quán)的加強,漢初對思想界的放任態(tài)度已為政治形勢所不容,而需要在思想上定于一尊。《春秋》公羊?qū)W迎合了這種政治需要,董仲舒從《春秋》大一統(tǒng)出發(fā),向漢武帝提出不僅要實現(xiàn)政治上的大一統(tǒng),而且要實現(xiàn)思想上的大一統(tǒng),即建立儒家思想的統(tǒng)治地位。漢武帝接受了他的意見,罷黜百家、獨尊儒術(shù),確立了儒家思想在思想界的統(tǒng)治地位。這一局面形成后,儒家思想進入史學(xué)領(lǐng)域就成為歷史的必然。

司馬遷對待孔子和儒學(xué)的態(tài)度,集中反映在《史記·太史公自序》中,主要表現(xiàn)為兩點: 一是“繼《春秋》”為己任,二是對儒家六經(jīng)的全面推崇。司馬遷對《春秋》的看法直接淵源于孟子。孟子認(rèn)為孔子所修的《春秋》寄托著他的政治理想,目的是要針砭時事以垂法后人。孟子還強調(diào)《春秋》所重的不是史事,而是孔子加進去的“義”(參見《孟子·滕文公下》、《離婁下》),這就要求人們不能將《春秋》當(dāng)作普通的史書,而要特別重視其中所曲折表達的孔子的政治觀點和理想,體會其中的“微言大義”。孟子的論述,大大提高了《春秋》在儒學(xué)中的地位,說明了《春秋》所包含的孔子的觀點具有治理國家、維護社會秩序的非凡作用。也說明了精深的義理乃是史書靈魂所在這一深刻的道理。司馬遷在《太史公自序》中非常鮮明地宣告自己直接繼承孔子的事業(yè)。他接受并發(fā)揮了孟子的論點,首先,司馬遷認(rèn)為《春秋》“是王道之大者”,“《春秋》辯是非,故長于治人”,“撥亂世反之正,莫近于《春秋》”。即認(rèn)為《春秋》是治國的綱紀(jì)。其次,司馬遷認(rèn)為《春秋》體現(xiàn)了儒家禮義、倫理的準(zhǔn)則:“故有國者不可以不知《春秋》,前有讒而弗見,后有賊而不知。為人臣者不可以不知《春秋》,守經(jīng)事而不知其宜,遭變事而不知其權(quán)。為人君父而不通于《春秋》之義者,必蒙首惡之名。為人臣子而不通于《春秋》之義者,必陷篡弒之誅,死罪之名。”“夫不通禮義之旨,至于君不君、臣不臣、父不父、子不子。”“《春秋》者,禮義之大宗也。”司馬遷不但高度贊揚《春秋》,表明他要自覺地繼承和弘揚孔子的事業(yè),而且在《太史公自序》中還表示自己尊崇六經(jīng)。在別的篇章中,司馬遷全面論述六經(jīng),高度評價它們對于社會和人倫關(guān)系的作用。如他在《司馬相如傳贊》中在分析六經(jīng)的作用之后所作出的論斷:“是故《禮》以節(jié)人,《樂》以發(fā)和,《書》以道事,《詩》以達意,《易》以道化,《春秋》義。”可見司馬遷是全部深曉儒家經(jīng)典的睿哲。所以,直到清末,龔自珍仍稱司馬遷為“漢大儒司馬氏”(《陸彥若所著書序》)。近代梁啟超也說:“太史公最通經(jīng)學(xué),最尊孔子。”(《讀書分月課程》)

因為思想上尊孔崇儒,也就很自然地影響到了司馬遷的史學(xué)實踐。首先,在《史記》體例上有著充分的表現(xiàn):第一,把并非王侯的孔子列入世家,并尊其為“至圣”。第二,為孔子的弟子設(shè)立合傳,共載孔門弟子七十七人,詳述二十九人,略記四十八人,以表彰“孔子述文,弟子興業(yè),咸為師傅,崇仁歷義”。第三,把孔門大儒孟子,荀子單獨另立《孟子荀卿列傳》。第四,為漢初孔門后學(xué)立《儒林列傳》,記載漢儒五十三位,重點介紹十位經(jīng)師。通過以上各傳的設(shè)立,司馬遷比較系統(tǒng)地記載了自孔子到西漢中葉的儒學(xué)發(fā)展的概況,生動地再現(xiàn)了孔子及其弟子的言行事跡,實際構(gòu)成了一部最早的儒學(xué)史,并以此顯示出儒學(xué)繁盛的特殊地位。

其次,司馬遷把儒家經(jīng)典作為考訂史料的標(biāo)準(zhǔn),“夫?qū)W者載籍極博,猶須考信于六藝”(《史記·伯夷列傳》)。凡符合六經(jīng)記載者,則作為可信史料使用,不合六經(jīng)記載者,則指為不雅訓(xùn)。如《山海經(jīng)》不屬六經(jīng),司馬遷則說“余不敢言之也”(《史記·大宛列傳》)。又如司馬遷認(rèn)為當(dāng)時流傳的《五帝德》、《帝系姓》等著述的思想傾向與《春秋》、《國語》這些經(jīng)典一致,于是便“擇其言尤雅者,故著為本紀(jì)之首”(《史記·五帝本紀(jì)》)。

再次,司馬遷把是否符合儒家思想作為收錄歷史人物作品、記載歷史人物的標(biāo)準(zhǔn)。如《史記》中很少收錄文人的作品,但對司馬相如卻情有獨鐘,司馬遷解釋他這樣做的理由是因為司馬相如的作品合于“《詩》之風(fēng)諫”(《史記·司馬相如傳》),所以收錄了他的不少作品。又如司馬遷認(rèn)為六藝有益于治道,而滑稽言談中理,亦有益于治道,故設(shè)立《滑稽列傳》以集中記載其人其事(見《史記·滑稽列傳》)。

再次,司馬遷運用儒家思想來評價歷史人物和事件,他或者直接引用孔子言論及儒家經(jīng)典之文來評人論事,或用儒家的道德觀、價值觀來作為評價歷史人物的標(biāo)準(zhǔn)、分析歷史現(xiàn)象的依據(jù)。引用儒家言論和運用儒家的道德觀來評人論事的例子在《史記》中隨處可見。其中司馬遷在價值觀上深受儒家重義輕利思想的影響而又有所變化。司馬遷在《史記》中一方面吸收了孟子重義輕利思想的積極成分,來反對統(tǒng)治者對人民的深重盤剝,如司馬遷曲折地指斥漢武帝與民爭利,行“平準(zhǔn)”之法,盡籠天下貨物,這是造成當(dāng)時社會危機四伏的原因(參見《史記·平準(zhǔn)書》)。另一方面,他又運用了孔子思想中曾有的使民“富之”(《論語·子路》)的主張,提出他的富民論。在義利價值觀上,司馬遷沒有一邊倒,他只是反對導(dǎo)致社會動亂的上下交征利,并不否認(rèn)追求富利是社會發(fā)展的一種推動力量。班固指斥司馬遷寫《貨殖列傳》是“崇勢利,羞貧賤”,正好反襯出司馬遷的可貴之處。

司馬遷尊孔崇儒,從思想上和史學(xué)實踐上都自覺地把宣揚儒學(xué)作為已任,在史學(xué)史上影響深遠。盡管司馬遷在一些具體問題的認(rèn)識上有悖于儒家正統(tǒng)思想,但他第一個從歷史的角度確立了孔子的地位,肯定了儒家思想在社會生活中的作用,第一個將儒家正統(tǒng)思想引入了史學(xué)領(lǐng)域,并就如何運用儒家思想為指導(dǎo)寫作史書,如何在史書中宣傳儒家思想作出了示范。從此,尊孔崇儒便和中國史學(xué)結(jié)下了不解之緣。

司馬遷之后,中國歷代史家著史,無不尊孔崇儒。宣揚儒家思想成了每一個史家義不容辭的責(zé)任。由于儒學(xué)在不同的時代、不同的社會背景下,其內(nèi)涵總是有著不同的變化,與此相應(yīng),利用史學(xué)尊孔崇儒、宣揚儒學(xué),為統(tǒng)治階級政治服務(wù),在不同時代或同一時代的不同史家那里,又都呈現(xiàn)出不同的特色。

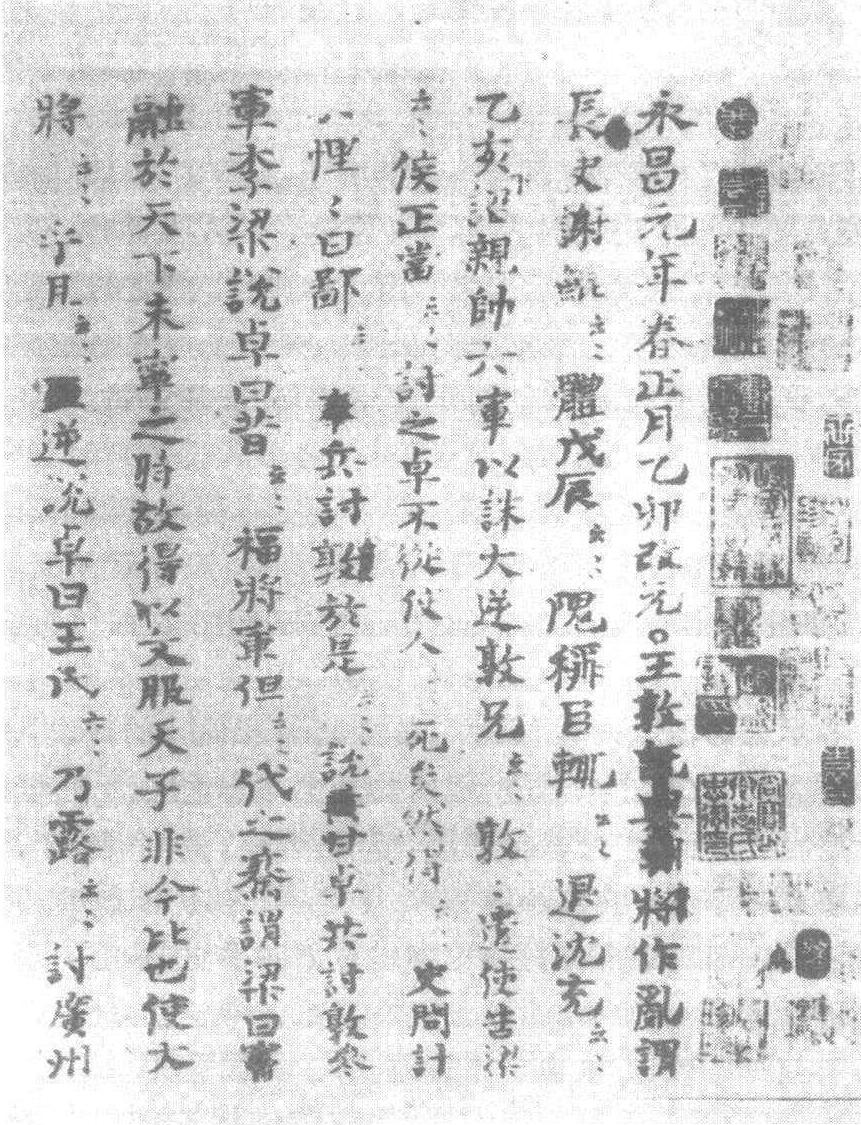

司馬光主編《資治通鑒》時的墨跡

中國封建正統(tǒng)史學(xué)思想形成的標(biāo)志是班固所著的《漢書》,班固同樣是既用儒家思想作為寫作《漢書》的指導(dǎo)思想,又利用《漢書》宣揚儒家思想,以維護封建統(tǒng)治階級的道德倫常。《漢書》的表、志序言,紀(jì)、傳贊語,常原儒家經(jīng)義,尤以引用《論語》為最多。后人說《漢書》“宗經(jīng)矩圣”,正概括出了它的這一特點。由于班固所處的時代不同,因而他在尊孔崇儒的問題上也與司馬遷有著很大的不同。其主要表現(xiàn)在兩個方面,一是班固所尊崇的儒學(xué)是體現(xiàn)能維護當(dāng)時封建等級制和君主集權(quán)專制制度的統(tǒng)治思想,即以儒家經(jīng)典為形式,以陰陽災(zāi)異說和讖緯神學(xué)為內(nèi)容的官方儒學(xué),這種儒學(xué)也即是當(dāng)時的正統(tǒng)儒學(xué)。在這種思想指導(dǎo)下,班固建立正閏史觀,并把論載天人感應(yīng)當(dāng)作《漢書》的主要內(nèi)容之一,也就是自然而然的事了。二是班固繼承了司馬遷創(chuàng)造的體制,宣傳儒學(xué)的形式,但卻拋棄了司馬遷的進步思想和批判精神。班固批評《史記》“論大道則先黃老而后六經(jīng)”(《漢書·司馬遷傳·贊》),他的《漢書》,處處把儒家經(jīng)典奉為至尊。班彪批評《史記》“成一家之言”,是不“依《五經(jīng)》之法言,同圣人之是非”(《后漢書·班彪傳》)。班固承襲父旨,也批評《史記》“是非頗謬于圣人”(《漢書·司馬遷傳》)。班固的《漢書》,論人評史,始終堅持以儒家正統(tǒng)思想為依歸。班氏父子是儒家的正統(tǒng)學(xué)者,當(dāng)然容不得司馬遷的史學(xué)中的進步性和戰(zhàn)斗性。王充說:“班叔皮讀《太史公書》百篇以上,記事詳悉,義淺理備,觀讀之者以為甲而太史公乙。”(《論衡·超奇》)這種甲班乙馬之論主要是從對待儒學(xué)正統(tǒng)思想的態(tài)度來評價的,同時也反映了《漢書》在正統(tǒng)史學(xué)家心目中的崇高地位。

儒家思想不僅成為史家選擇材料、收錄和褒貶人物的標(biāo)準(zhǔn),也是他們捍衛(wèi)正統(tǒng)、排斥異端的有力武器。例如《后漢書》作者范曄生當(dāng)佛教盛行的東晉南朝時代,又處于儒、佛、道思想斗爭極為劇烈的時代。范曄出身儒學(xué)世家,他的史著反對佛教迷信,推崇儒學(xué),反映了儒佛斗爭這一時代思想潮的特點。所著《后漢書》,“貴德義,抑勢利”(王鳴盛《十七史商榷·范蔚宗以謀反誅》),“崇經(jīng)學(xué),扶名教,進處士,振清議”(李慈銘《越縵堂讀書記》)。范曄在《后漢書》中特別提倡儒學(xué)教化和仁義節(jié)行,他用儒家思想反佛,并批判東漢統(tǒng)治者的迷信讖緯,因此可以說,他的《后漢書》乃是這一時代思想斗爭的產(chǎn)物。以后的歐陽修、司馬光等人在他們的史著中排擊佛道,無不以儒學(xué)為其批判的武器。

尊孔崇儒,宣揚儒學(xué),在著史中貫注儒家思想的指導(dǎo)原則,是中國史著的共同特點。但在不同的時代,因社會的發(fā)展、政治形勢變化的需要,史家們又往往以自己的社會政治觀點、歷史觀點去注釋儒家思想,宣揚在他們看來是所謂的正宗儒學(xué)。

宋朝以儒立國,提倡“右文”致治。而“所謂儒者,明仁義禮樂,通古今治亂,其議論可與謀慮大事,決疑定策”(周必大《平園續(xù)稿·朱公(松)神道碑》),故“史者,儒之一端”(《資治通鑒》卷一二三“臣光曰”)。史學(xué)為現(xiàn)實政治服務(wù),同時也體現(xiàn)了儒學(xué)為現(xiàn)實政治服務(wù)。北宋中期,儒學(xué)發(fā)生嬗變,理學(xué)興起,《春秋》學(xué)再度大盛,闡發(fā)六經(jīng)之意,探尋為史之道,為當(dāng)時史家風(fēng)尚。但如何闡發(fā)儒家思想,如何以儒學(xué)指導(dǎo)著史,則又因人而異了。司馬光是正統(tǒng)的儒學(xué)家,尊孔崇儒,強調(diào)禮樂教化、名分綱紀(jì)在他所編著的《通鑒》中自然也隨處見,但在有些問題上,卻又與傳統(tǒng)的正統(tǒng)史學(xué)思想相左。例如在史書體裁上,他不取班固的斷代體,他認(rèn)為斷代史在當(dāng)時宋王朝日趨嚴(yán)重的積貧積弱的局勢下,不能很好地闡明歷代得失,總結(jié)統(tǒng)治經(jīng)驗,以便完善當(dāng)時朝政,鞏固封建政權(quán)。在歷史觀點上,主張據(jù)事直書,反對正統(tǒng)觀念,不取《春秋》褒貶筆法,不取正閏之論。他說:“臣今所述,止欲敘國家之興衰,著民生之休戚,使觀者自擇其善惡得失,以為勸戒,非若《春秋》立褒貶之法,撥亂世而反正也。正閏之際,但據(jù)其功業(yè)之實而言之。”(《資治通鑒》卷六九“臣光曰”)他認(rèn)為這樣做,就會“庶幾不誣事實,近于至公”(同上),也就是說這樣做可以避免史家的主觀成見,使歷史的記載,盡可能符合客觀的事實。所謂《春秋》筆法,一直是封建正統(tǒng)史家編修史書時恪遵的大法,而司馬光竟然公開聲稱,他所編修的《通鑒》,在于如實反映歷史,使善惡自見,讓讀者自己從中受到教育。司馬光反對正閏史觀,主張求實考信的思想,還突出地表現(xiàn)在他不信神鬼怪異之說,所以他在修《通鑒》時,就要助手們除舊史本紀(jì)中所載的自然災(zāi)害的材料外,其他有關(guān)神鬼怪誕的記載,如災(zāi)異、符瑞、圖讖、占卜等,一概不加采錄。《通鑒》中全文錄入范縝的《神滅論》和韓愈的《諫迎佛骨表》,就足以顯示出司馬光對鬼神迷信的不相信。

班固創(chuàng)斷代體,宣揚正閏史觀,是東漢正統(tǒng)儒學(xué)、統(tǒng)治階級意志在史學(xué)領(lǐng)域中的反映。司馬光再度光大《春秋》的編年之法,著編年體通史,反對傳統(tǒng)的正閏史觀,排斥《春秋》筆法,既是社會政治的需要,也是宋代儒學(xué)嬗變后給史家?guī)硎穼W(xué)思想的反思。他們的思想和史學(xué)實踐,都可以在儒學(xué)那里找到根據(jù),即便是清初顧炎武等人倡導(dǎo)的經(jīng)世致用史學(xué),也源出于儒家思想,顧炎武本人也是被公認(rèn)為清初一代大儒。中國古代的史家,在尊孔崇儒,借史書宣揚儒學(xué)這一問題上,目的是一致的,只是各自根據(jù)時代政治的需要,根據(jù)自己對儒學(xué)的理解,作出不同的反映而已。總而言之,儒學(xué)對中國史學(xué)的進步起著積極的影響,史學(xué)指導(dǎo)思想以儒學(xué)為宗,史家以史道義,在史著中宣傳儒學(xué),弘揚儒學(xué)方面,發(fā)揮了很大的作用。

上一篇:現(xiàn)代儒學(xué)·馮友藍的新理學(xué)·尋求科學(xué)主義與人文主義思潮的結(jié)合點

下一篇:近代儒學(xué)·卓爾不群的王國維·開拓近代史學(xué)的新區(qū)宇