儒學文化的社會功能·“鄉土中國”中的示范作用·以天下為己任

在春秋戰國時代,社會上的人們已分化成了士、農、工、商四大階層。《谷梁傳》成公元年條云:“上古者有四民:有士民、有商民、有農民、有工民。”士是中國傳統文化的承擔者和傳播者。在中華民族的歷史發展過程中,士這一階層起著巨大的作用。從中國文化史的角度而言,士階層始終居于主導地位。事實上,自戰國游士興起之后,士實際上已成了四民之首。

西方人常常稱知識分子為“社會的良心”,認為他們是人類的基本價值(如理性、自由、公平等)的倡導者和維護者。知識分子一方面根據這些基本價值來批判社會上的一切不合理的現象,另一方面則努力推動這些價值的充分實現。其實在中國歷史上,士(知識分子)扮演的恰恰也是這樣的角色。可以說,他們是中國社會的良心,是中國社會人倫價值的承擔者。他們在中國傳統的社會中起著示范的作用。

志于道

孔子的“士志于道”已規定了士是人類基本價值的維護者,曾參發揮師說,更為明確地說:“士不可以不弘毅,任重而道遠。仁以為己任,不亦重乎? 死而后已,不亦遠乎?”士關注的不是一己之生命與私利,相反,他們以如何建立整個中國社會的文化秩序為其終極目標。所以孟子說:“樂以天下,憂以天下”。可以說,儒家思想是確立士的歷史使命和基本價值觀的最基本的思想淵源,它塑造了中國知識分子重名節、重骨氣的光榮傳統。

東漢桓帝時,外戚梁冀殺賢臣李固、杜喬,暴尸城外,并下令有敢收尸者加其罪。李固的弟子郭亮,年方十五,乃左手拿著奏章,右手提著斧锧,赴皇闕上書請愿,乞求收殮李固的尸體。不許,郭亮就在尸前慟哭,守喪不去。李固另一弟子董班聞固死,也星夜奔赴,哭泣盡哀,守尸積十日不去。杜喬的老部屬楊匡聞杜喬死,痛哭流涕,星夜奔馳,趕到洛陽,裝扮成護門卒,守衛尸體,驅逐蠅蟲達十二日,并帶著斧锧赴皇帝的宮闕上書請愿,乞求收葬李固、杜喬的骨骸,總算得到梁太后的應允。于是,郭亮、董班、楊匡遂分別奉李固、杜喬的靈柩回鄉。后來此三人從此隱居不仕,莫知所歸。(參見《后漢書·李杜列傳》)可見,東漢時代的士大夫不怕犧牲,不懼權威,在天下無道的時代,依舊循仁蹈義,維護著自己的骨氣名節。在他們看來,人格的尊嚴、骨氣名節要遠遠地高于個人的血肉之軀。他們的行動表明,政治權威并不是至高無上的。

在李固、杜喬死后十九年,黨錮之禍起。當時的名士李膺、陳蕃、范滂等皆死于黨錮之禍。這些黨錮領袖不畏權勢,有以天下為己任的氣概。袁宏《后漢紀》卷二一“延嘉二年”條曰:“李膺風格秀整,高自標持,欲以天下風教是非為己任。后進之士有升其堂者,皆以為登龍門。”《后漢書·陳蕃傳》云:“蕃年十五,嘗閑處一室,而庭宇蕪穢,父友同郡薛勤來候之,謂蕃曰:‘孺子何不灑掃以待賓客?’蕃曰:‘大丈夫處世,當掃除天下,安事一室乎!’勤知其有清世志,甚奇之。”《世說新語》卷一《德行》篇曰:“陳仲舉言為士則,行當世范,登車攬轡,有澄清天下之志。”《后漢書·黨錮列傳》曰:“范滂字孟博,汝南征羌人也。少厲清節,為州里所服,舉孝廉、光祿四行。……滂登車攬轡,慨然有澄清天下之志。”李膺、陳仲舉、范滂皆為黨人魁首,他們的言行足以傾動一世之豪杰,在當時有廣泛而巨大的影響。他們國而忘家、公而忘私,以天下為己任的義行繼承了先秦儒學思想的精義,而下啟宋明儒學家的“民胞吾與”的天下一家的理想。

在捕殺黨人之時,這些黨人有許多將生死置之度外的可歌可泣的表現。當時范滂正在他的故里汝南征羌(今河南郾城縣東南)。督郵吳導來到征羌縣,抱著詔書,關閉驛站旅舍,伏在床上大哭。范滂聽到此事,知道吳導一定在為他的事而痛苦,于是自投縣獄。縣令郭揖見范滂大吃一驚,拿出印綬,準備與他一起逃亡,并對范滂說:“天下很大,你為什么一定要到這里來呢?”范滂則說:“我死則禍消,怎么敢連累你呢,又怎么能讓我老母隨我流離他鄉呢?”他和母親訣別時,對母親說:“弟弟仲博很孝順,足以奉養您。我就到黃泉追隨父親去了。這樣,活的、死的各得其所。只是您老人家要遭受和親生骨肉分離的悲痛,希望您不要過分悲傷!”他母親則說:“你能和李膺、杜密齊名,死也無所遺憾。既想有美名,又想求長壽,能兩全其美嗎?”范滂跪在地上接受他母親的教誨,又磕了頭拜謝母親的養育之恩,然后從容赴義。(《后漢書·黨錮列傳》)東漢士大夫之名節于此可見一斑。

宋儒于東漢士大夫之名節,大加贊賞。《二程語錄》卷一云:“后漢人之名節,成于風俗,未必自得也,然一變可以至道矣。”又同書卷一一云:“東漢士人尚名節。只為不明理,若使明理,卻皆是大賢也。”明未清初諸儒也不遺余力地表彰東漢士大夫之名節。如倡“天下興亡,匹夫有責”之顧亭林謂東漢末年“朝政昏濁,國事日非,而黨錮之流,獨行之輩,依仁蹈義,舍命不渝,風雨如晦,雞鳴不已。三代以下風俗之美,無尚于東京者”(《日知錄》卷一三《兩漢風俗》)。他又以宋代士大夫與東漢士大夫比論,并引《宋史》之言,而申論之云:“真、仁之世田錫、王禹偁、范仲淹、歐陽修、唐介諸賢以直言讜論于朝,于是中外薦紳知以名節為高,廉悟相尚,盡去五季之陋。故靖康之變,志士投袂,起而勤王,臨難不屈,所在有之。及宋之亡,忠節相望,嗚呼!觀哀平之可以變而為東京,五代之可以變而為宋,知天下無不可以變之風俗也。”(《日知錄》卷一二《宋世風俗》)于此可見,宋明儒者深有契于東漢士大夫之精神。

以天下為己任

可以說,宋儒以天下為己任之精神實淵于東漢士大夫之舍己為天下之高風亮節。宋代儒者中范仲淹最先標舉“以天下為己任”的精神,朱子評論本朝人物,獨以范仲淹“振作士大夫之功為多”。并說:“范文正公自做秀才時便以天下為己任,無一事不理會過。一旦仁宗大用之,便做出許多事業。”(《朱子語類》卷一二九)歐陽修撰《范公神道碑》也說:“公少有大節,……慨然有志于天下。常自誦曰:‘士當先天下之憂而憂,后天下之樂而樂也。’”(《歐陽文忠公文集》卷二○)從宋代以來,大家一提起范仲淹幾乎便會想到上引兩條關于他的評語。“以天下為己任”是朱子對范仲淹的評語。這句話事實上也可以看作宋代新儒家對儒家學者的社會功能的最好概括。朱子用此語來描述范仲淹則是因為后者恰好合乎這一規范。范仲淹在其名文《岳陽樓記》實質上提出了對士的這一新的規范,“士當先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”。對士的歷史使命的新的規范是對東漢以來士大夫精神的概括和升華。它立刻在宋代的儒家學者之中間產生了巨大的反響。范仲淹率先提出了這一規范,并且身體力行地實踐這一道德規范。黃庭堅《跋范文正公詩》云:“范文正公在當時諸公間第一人品也。故余每于人家見尺牘寸紙,未嘗不愛賞,彌日想見其人。所謂先天下之憂而憂,后天下之樂而樂,此文正公飲食起居之間先行之而后載于言者也。”

宋儒于東漢士大夫之名節,頗加推許,但指出其“只為不明理,若使明理,卻皆是大賢也”。在宋儒看來,名氣骨節應是天理或形而上之道在人世間的自然流露或表現。這就為“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”的道德境界奠定了形而上的基礎,于是,宋儒的氣象更為宏闊,境界更為高潔、規模更為宏大。

張載提出了“合天地萬物為一體”的思想體系,認為人的本性是與一切人、一切物相同的,應該泛愛一切人、一切物。他說:“性者萬物之一源,非有我之得私也。惟大人為能盡其道。是故立必俱立,知必周知,愛必兼愛,成不獨成。”(《正蒙·誠明》)在《西銘》中,張載進一步發揮了這種泛愛思想。他說:天可以稱為父,地可以稱為母。我是藐小的,和萬物一樣,生存于天地之間。所以,充塞于天地之間的氣就構成我的身體,氣的本性即作為天地之間的統帥的,就是我的本性。所以說“民,吾同胞;物,吾與也”。從現象上看,人的形體似乎為自己所私有,但實質上他是屬于宇宙,屬于全人類的。人的言行的準則便是愛一切人、愛 一切物,要“為天地立心,為生民立命,為往圣繼絕學,為萬世開太平”。二程、朱熹等人對于張載的哲學多有批評,然對于《西銘》的思想卻大加贊賞。二程認為,“孟子以后,未有人及此。”朱熹也說:“蓋以乾為父,以坤為母,有生之類,無物不然,所謂理一也。而人物之生,血脈之屬,各親其親,各子其子,則其分亦安得而不殊哉!一統而萬殊,則雖天下一家,中國一人,而不流于兼愛之弊;萬殊而一貫,則雖親疏異情,貴賤異等,而不牿于為我之私。此《西銘》之大指也。”張載的“民胞物與”的思想是對范仲淹“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”所作的哲學注腳。

程的哲學也每每強調“仁者以天地萬物為一體”的道德境界,指出:“學者須先識仁。仁者,渾然與物同體。”(《二先生語二上》)程顥、程頤雖是兄弟,但倆人的學問不盡相同,性格與行為也不盡相同。大程的個性廣厚寬和,跟他在一起如沐浴在春風之中。他的一位學生描繪他說:“先生德性充實,粹和之氣盎于面背,樂易多恕,終日怡悅。未嘗見其忿厲之容。”(《宋元學案》卷一四,《明道學案下》)我們看他的詩:“年來無事不從容,睡覺東窗日已紅。萬物靜觀皆自得,四時佳興與人同。道通天地有形外,思入風云變態中。富貴不淫貧賤樂,男兒到此自豪雄。”(《明道文集》卷一)我們可想而見他的為人,滿腔快樂,生趣盎然。《近思錄》亦云:“明道先生資稟既異,而充養有道,純粹如精金,溫潤如良玉,寬而有制,和而不流,忠誠貫于金石,孝悌通于神明。視其色,其接物也如春風之溫;聽其言,其入人也如時雨之潤,胸懷洞然,徹視無間。測其蘊,則浩乎若滄溟之際;極其德,美言蓋不足以形容。先生之門,學者多矣,先生之言,平易易知,賢愚皆獲其益,如群飲于河,各充其量。先生為政,治惡以寬,處煩而裕。當法令繁密之際,未嘗從眾為應文逃責之事,人皆病于拘礙,而先生處之綽然;眾憂以為甚難,而先生為之沛然。雖當倉卒,不動聲色。”“明道先生坐如泥塑人,接人則渾是一團和氣。朱公掞見明道于汝,歸謂人曰:光庭在春風中坐了一個月。”(《近思錄》卷三四)明道先生為人“一團和氣”、“待人如春風之溫,如時雨之潤”,所以“在仕者皆慕化之,從之質疑解惑;閭里士大夫皆高仰之,樂從之游;學士皆宗師之,講道勸義,行李之往來過洛者,茍知名有識,必造其門,虛而往,實而歸,莫不心醉斂袱而誠服”。明道“所至,士大夫多棄官從之學,朝見而夕歸,飲其和,茹其實,既久而不能去”。不唯士大夫,雖桀傲不恭之士,“見先生,莫不感悅而化服,……望其容色,聽其言教,則放心邪氣不復萌于胸中。”(《門人朋友敘述并序》)可見,程顥作為一個儒家學者的巨大的人格威力。反之,小程的態度嚴肅,待人接物極為認真。有一次,他看見宋哲宗在園中折柳,便正色道:“方春萬物發生,不可無故摧折。”(《宋元學案》卷一五,《伊川學案上》)他的學生游酢、楊時去看他,正碰到他瞑目靜坐,倆人不敢離去,侍立于側。待程頤啟眼看到他們倆人時說:“賢輩尚在此乎!既晚,且休矣。”等他們出門時,門外之雪已積了一尺多厚了。這就是在中國歷史上傳為美談的“程門立雪”的故事。從中可以看到程頤師道尊嚴的人格力量。

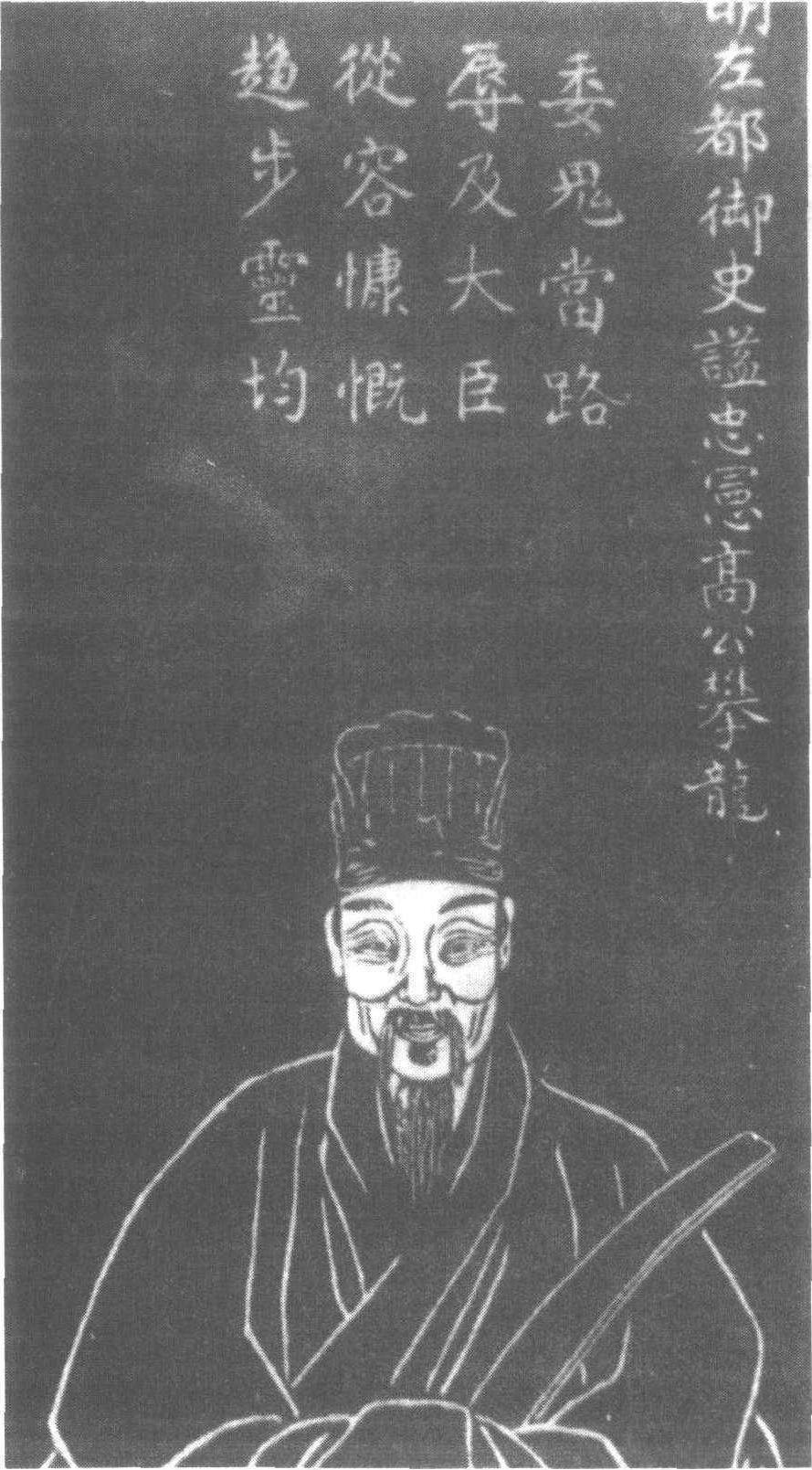

高攀龍(1562-1626),江蘇無錫人。萬歷進士,東林黨領袖。與顧憲成等講學于東林書院,時稱“高顧”。

南宋的朱熹是兩宋理學的集大成者。他將《論語》、《孟子》、《大學》和《中庸》合為四書,傾其畢生精力為之作注,建立了新儒學的傳承道統。朱熹的思想支配了中國、韓國、日本的思想界長達七百年之久。但這樣一位著名的思想家,生前卻過著“簞瓢屢空,晏如也。……諸生自運而至者,豆飯藜羹,率由共之”的安貧樂道的生活。(《宋史》卷四二九,《道學傳》)朱熹一再強調,凡看《論》、《孟》、《學》及北宋四子之書,“非但要理會文字,須要識得圣賢氣象”(《論語集注·公治長、顏淵季路侍章注》)要知圣賢之為學,更要學圣賢之為人。圣賢人格的本質特征是“繼天立極”。圣人有貫通“天”和“人”的雙重使命和特殊地位。《語類》卷十四記載永嘉沈僴錄朱子回答“繼天立極”一段云:“問‘繼天立極’,曰:‘天只生得許多人物,與你許多道理。然天卻自做不得,所以生得圣人為之修道立教,以教化百姓,所謂裁成天地之道,輔相天地之宜是也。蓋天做不得底,卻須圣人為他做也。’”

民胞吾與

宋明理學自北宋五子(周、邵、張、二程)始,就把實現道德理性的自我完善的精神境界和人格超越的理想追求作為建構新儒學的主題。周敦頤教誨二程兄弟去尋找“孔顏樂處”,知其所樂究為何事。張載《西銘》視天地萬物皆我,提出“民胞吾與”的“大心”境界。二程則說:人須當學顏子,便入圣人氣象。要世人在“安于義命”的前提下,去追求人格的超越,攀登那“仁者渾然與物同體”的理想境界。朱子要人學圣賢之為人,要繼天立極。他們共同開拓了整整七百年的宋明新儒學的新氣象,支配了當時的中國人的信仰和道德。他們以其精微的性理之學開創出了一套更為深刻的價值系統。他們的崇高品格操守為中國傳統士人塑造出一番嶄新的風貌,對后世的影響既深且巨。

南宋以后,新儒家日益重視社會的教化,于是紛紛創建書院,到社會上去講學。由此,新儒學的倫理價值觀念漸漸深入到中國人的日常生活之中而發揮其潛移默化的作用。竟至王陽明以后有“滿街都是圣人”的說法。

宋儒倡導的“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”的精神成為了后世士子矢志恪守的道德信條。他們身體力行地實踐著儒學的人格理想,拋卻一人一家之私利而以天下國家為重,甚至不惜犧牲自己的生命。晚明東林黨人便是這樣的楷模。明末魏忠賢擅權。天啟四年,東林黨人楊漣上劾魏忠賢二十四大罪疏,朝野為之大震,國子監“合監師生千余人無不鼓掌稱慶”(《明史》卷二一六,《蔡毅中傳》)。左光斗隨后也論劾魏忠賢和魏廣微三十六斬罪,而魏大中“與楊漣、左光斗首擊逆珰,南北各衙門交章應之”。他們都被閹黨逮捕到北京,慘死在酷刑之下。楊漣被捕后,在《禱岳武穆王文》中表示,“某一身一家何足道,而國家大體大勢所傷實多”。臨終前,他在獄中寫下血書:“大笑,大笑,還大笑,刀砍東風與我何有哉!”充分顯示了蔑視權閹、視死如歸的精神,在此之前,另一東林黨人汪文言“幽囚拷掠,五毒備至,但卒不誣正人一言”。他在痛楚中醒來,怒視獄官許顯純,“張目大呼曰:勿得妄書招辭,吾后當與(爾)面質”。言罷忿恨死去。魏大中在刑訊之日,昂首怒目,直指問刑之明心堂為“昧心堂”。顧大章“每被拷掠,切齒不發一聲”。遇難前數日,他右手只存食指、大指,仍奮筆作書:“吾以五十死,猶勝死耆壽而無子者;吾以不祥死,猶勝死牗下而無聞者。吾故作風波翻日月,長留清日照人心。”并告誡家人,以后兩句做祠堂的對聯。吏部周順昌原與東林無涉,但他卻對人說:“臭味所投,自有不謀之合。”(《東林書院志》卷二二,《諸賢軼事》)在反對閹黨的斗爭中,他與東林黨人的命運已經聯系在一起了。魏大中被逮,許多人都躲閃不及,他卻“獨往款語累日,臨別涕泗”,還“買舟遠送,校尉止之”。順昌張目叱之曰:“若不知世間有不畏死男子耶,爾曹歸語忠賢,吾即故吏部周順昌也。”因而激怒魏忠賢,被捕下獄。在獄中,他倍遭拷打,體無完膚,仍罵不絕口,無一語哀乞。其他東林黨人也都表現出了錚錚鐵骨。高攀龍曾說:“削奪但足以損國威,高士節,不足辱也。即使刀鋸,益足以損國威,高士節,不足畏也。”他以大臣不可辱,未赴詔獄。而是在無錫自殺的。“忽傳有緹騎消息,存之(攀龍號)微笑曰:‘吾視死如歸耳。’又數舉原無生死四字”,當晚即赴水死。(《高子遺書》附錄《高攀龍行狀》)高攀龍從容赴義表現了對權威的高度蔑視。更為可貴的是,他們死前還關心著國家的命運。《方望溪先生全集》卷九《左忠毅公逸事》記載十分真切:“及左(光斗)公下獄,史(可法)朝夕獄門外,逆閹防伺甚嚴,雖家仆不得近。久之,聞左公被炮烙,旦夕且死,持五十金,涕泣謀于卒。卒感焉。一日,使史更敝衣,草屨,背筐,手長鋔,為除不潔者引入獄,微指左公處,則席地倚墻而坐,面額焦爛不可辨,左膝下筋骨盡脫矣。史前跪,抱公膝而嗚咽。公辨其聲而目不可開,乃奮臂以指拔眥,目光如炬。怒曰:‘庸奴,此何地也,而汝來此!國家之事,糜爛至此,老夫已矣,汝復輕身而昧大義,天下之事誰可支柱者!不速去,無俟奸人構陷,吾今即撲殺汝。’因摸地上刑械,作投擊勢。史噤不敢發聲,趨而出。”以后史可法在抗清斗爭中寧死不屈、大義凜然的種種表現,無疑是東林黨人硬骨頭精神的發揚光大。

孔子最先揭示出了士在中國社會中的作用,認為士是中國文化的基本價值的維護者、實踐者。曾參發揮師說,指出:“士不可以不弘毅,任重而道遠。仁以為己任,不亦重乎? 死而后已,不亦遠乎?”漢末黨錮領袖如李膺,史言其“高自標持,欲以天下風教是非為己任。”又如陳蕃、范滂皆有“澄清天下之志。”五代以降,時風澆漓,范仲淹則起而提倡“士當先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”,在宋明儒士中激起巨大的回響。張載的“民胞物與”,文天祥的“孔曰成仁,孟曰取義”,晚明東林黨人的“風聲、雨聲、讀書聲,聲聲入耳;家事、國事、天下事,事事關心”,直至顧炎武的“天下興亡,匹夫有責”、王夫之的“六經責我開生面,七尺從天氣活埋”,……都閃耀著中華民族文化的燦爛光輝,是我們民族的基本價值觀念及其頑強的生命力的具體體現。士作為一個承擔著文化使命的知識分子階層,始終在中國歷史上發揮著“德合天地,道濟天下”的社會功用。

上一篇:儒家思想指導下的中國傳統史學功能目的觀·以史道義:史學應成為宣揚儒家倫理道德的載體

下一篇:明清之際的儒學·“實學”考辨·以宋明學者文集中的“實學”用語來印證史書中的“實學”意義