古代城址·襄城城墻

襄城城墻位于襄城縣城西南側,南瀕汝水,北臨陜宛古道,是古代連接荊楚與陜洛的重要關隘,為全國重點文物保護單位。

襄城城墻現存2297m,多為明代修筑,清代重修。襄城城墻最早建于春秋時期,楚國所筑城墻原為夯土而成,漢代曾大規模增修。隋唐后始擴建成今天的規模,仍為土城。歷代屢有增擴,屢有毀損。明代曾有三次較大規模的修建,第一次是明嘉靖二十九年(1550)主簿樊敘重修,此時縣城周長六里八十九步,高二丈,為初具規模的四方城。城墻東西南北各設一門。因學宮在縣城墻西南,特建奎門,通汝河水道,以納秀氣,所以共有五門。第二次是明萬歷二十五年(1597)知縣李光先以磚筑縣城南、西、北三面城墻,以防水患。城外有濠溝,濠水與汝水相通,水深流急,形成又一防御屏障。第三次是萬歷三十年知縣諸允修在縣城四門增修甕城。崇禎年間李自成義軍曾數破襄城,清順治八年(1651)重建,康熙二十一年(1682)重修,從而形成了今天的城墻。據民國二十五年(1936)《重修襄城縣志》記載:“城區周圍九里十三步,高二丈,寬一丈五尺,計垛口1944個,四方各一門,門履以屋。城門匾額,東門‘風傳東魯’;西門‘眺嵩’‘西扼陜川’;南門‘汝水通津,襟帶山河’;北門‘瞻望京闕,北通燕趙’。西南別置一門,通汝水汲道曰奎門。”目前唯西北至西南部分城墻,因尚作汝河河堤起到防洪作用而得以保存。

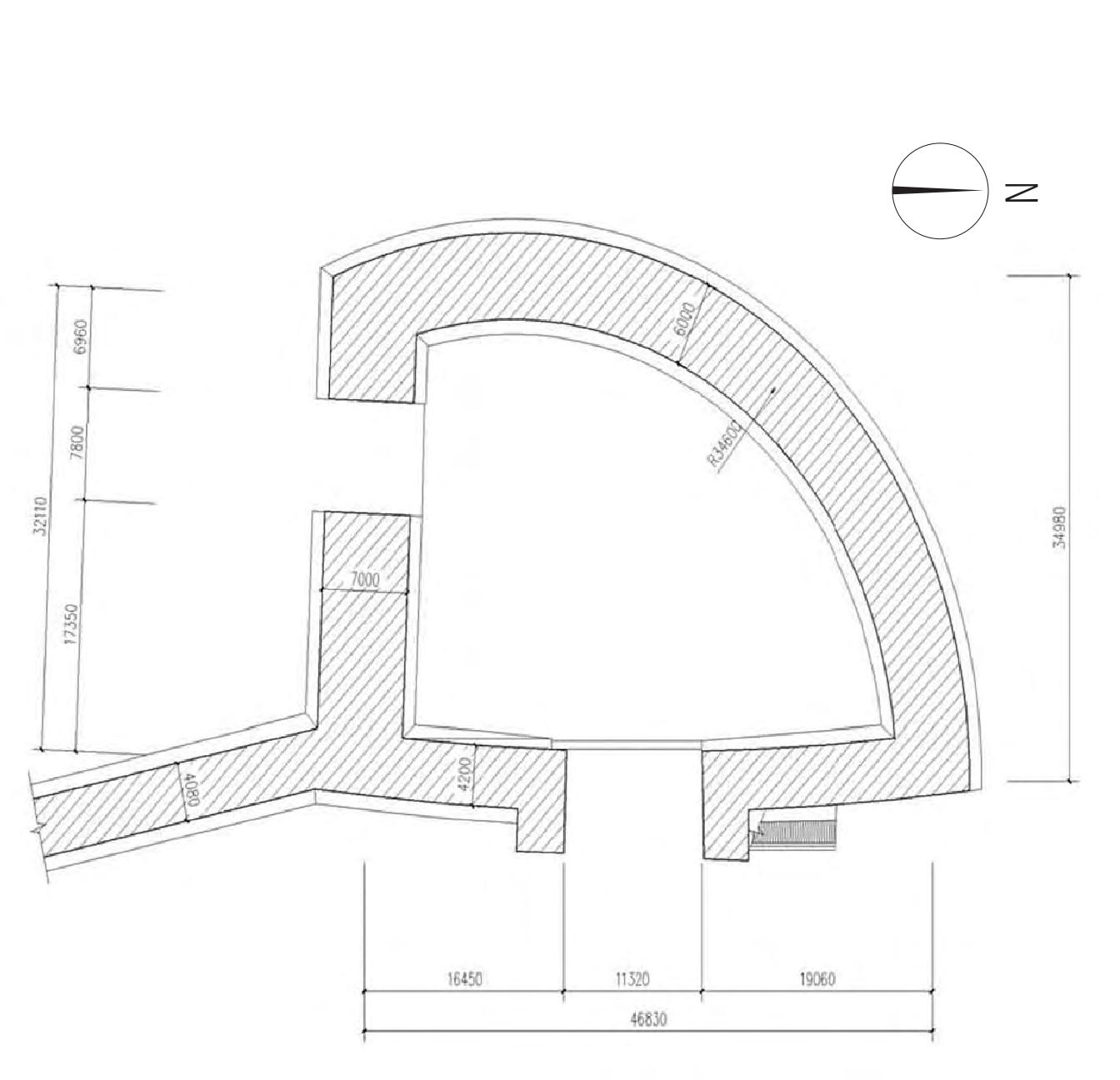

為防水害,襄城城墻外部根基用長條形紅石壘砌。城墻里面部分地段用青磚覆面,但大部分是用黃土夯成。現在保存最完整的是西城門及甕城。西城門為青磚砌成,城墩高12m,門高6.5m,寬,上部為磚券拱形,門上匾額:“眺嵩”“西扼陜川”。圍繞著古樸端莊的西城門,還有一圈城磚斑駁、帶有城門的甕城。襄城古城墻的甕城是古代通往荊襄與陜洛的重要關隘,呈半圓形。甕城南北長約47m,東西寬約32~35m,高8m余,頂寬4m,有垛口,周長150m,紅石奠基,青磚覆面。甕城東、南各有一道城門,大小與城門略同,內有左右耳室,保存完好,形成墻外有墻、門外有門的奇觀。西南有一奎門,其主要作用有二:一是迷惑敵人,誘敵深入,待敵人進入甕城,關閉城門,從而一舉殲滅;二是因文廟在縣城墻西南,特建一門直通汝河水道,既方便取水,又可聚納秀氣。

襄城城墻是河南省保存最完整的縣級古城墻。在1997年7月1日香港回歸慶祝活動中,襄城甕城形象入選國家郵電總局設計制作的“萬里長城著名關隘紀念封”。

西門甕城平面圖(文宣提供)

甕城城門(自東南向西北)(李斌提供)

甕城全景(李斌提供)

西城墻(李斌提供)

城墻外墻(自南向北)(李斌提供)

上一篇:佛教建筑·襄城乾明寺

下一篇:佛教建筑·西平寶嚴寺塔