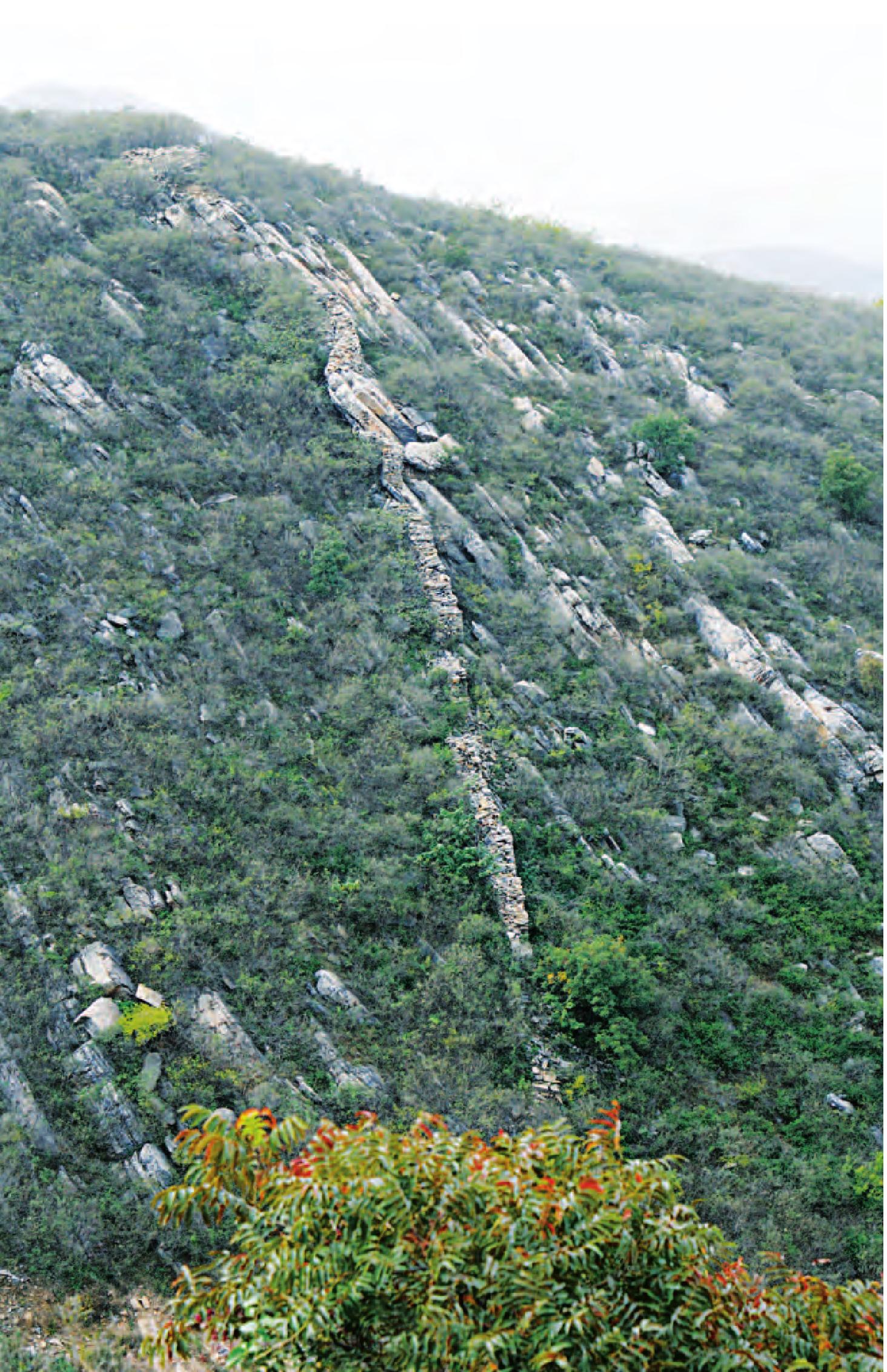

古代城址·楚長城

據(jù)史料記載,自春秋戰(zhàn)國以來,先后有20多個諸侯國和封建王朝修筑過長城。河南省境內(nèi)的長城主要是春秋戰(zhàn)國時(shí)修建的,涉及豫南楚長城及豫北古長城,總長千余公里,其中以楚長城最早也最為知名。

楚長城現(xiàn)存約有800km,分布于南陽、平頂山、駐馬店三市的鄧州、淅川、鎮(zhèn)平、南召、方城、唐河、魯山、葉縣、舞鋼、泌陽等十縣市。

春秋時(shí)期,楚國最先在今河南伏牛山一帶因山設(shè)險(xiǎn),利用山嶺高地和河流堤防,將一系列小型防御城堡連成條狀防御體系,稱為方城或連堤。這是最早見于記載的長城。

據(jù)《水經(jīng)注》“汝水”條記載,“醴水……徑葉縣故城北,成公十五年,許遷于葉,楚盛周衰,(莊王)控霸南土,欲爭強(qiáng)中國,多筑列城于北方,以逼華夏,故號此城為萬城,或作方城。”《漢書·地理志》“南陽郡葉縣”條也說:“葉,楚葉公邑。有長城,號曰方城。”方城是依地形排列的防御性小城,是屯兵警哨之所,是演變?yōu)殚L城的一種重要形式。《后漢書·郡國志》載:“酈縣(今內(nèi)鄉(xiāng)縣)有故城一面,未詳里數(shù),號為長城,即此城西南隅,其間相去六百里。北面雖無基筑,皆連山相接,而漢水流其南。故屈完答齊桓公云:‘楚國方城以為城,漢水以為池。’”在楚國與中原諸侯爭霸的戰(zhàn)爭中,楚長城起了很重要的作用。戰(zhàn)國時(shí)代,為了對付列強(qiáng)特別是秦國的進(jìn)攻,楚國又不斷將方城擴(kuò)大,使之更加完整堅(jiān)固。據(jù)唐張守節(jié)注《史記·越王勾踐世家》引《括地志》所載,這時(shí)楚長城“起于鄧州內(nèi)鄉(xiāng)縣東七十五里,南入穰縣(今河南內(nèi)鄉(xiāng)縣北),北連翼望山,無土之處,壘石為固”。從史料記載中可以明確,楚長城創(chuàng)于春秋,盛于戰(zhàn)國。

楚長城的全線分布輪廓略呈“∩”形,從現(xiàn)存遺址的情況看,楚長城并不是單一的線路。西線大致自湖北竹山縣起,向西北交于淅川縣、鄧州市相毗鄰的杏山,入鄧州市東北的穰縣故城,再轉(zhuǎn)向西北,逾湍河,經(jīng)內(nèi)鄉(xiāng)縣酈縣故城,連西峽、內(nèi)鄉(xiāng)兩縣間的翼望山,復(fù)折向東行,沿伏牛山脈入南召縣。西內(nèi)線循鎮(zhèn)平、內(nèi)鄉(xiāng)兩縣交界北行到南召縣板山坪鎮(zhèn)周家寨(金斗關(guān)),再向北抵達(dá)南召縣喬端鎮(zhèn)野牛嶺關(guān)。北線自南召縣喬端鎮(zhèn)沿伏牛山脈迤邐向東,經(jīng)馬市坪、崔莊、留山、小店、云陽幾個鄉(xiāng)鎮(zhèn),入東北皇后鄉(xiāng)的魯陽關(guān),東進(jìn)魯山縣、葉縣。東內(nèi)線由魯陽關(guān)南下,沿三鴉路經(jīng)楚王行宮處和云陽關(guān),至第一鴉所在的白花寨。東外線自南召縣東北部入魯山縣,轉(zhuǎn)向東南,經(jīng)葉縣與方城二縣交界的方城山(又稱黃城山或黃石山),再向東南入泌陽縣中部,又折西入唐河縣境。

楚長城曾被長城研究專家稱為“長城之父”,為中國最早的長城。

楚長城局部(其一)(楊華南提供)

楚長城局部(其二)(楊華南提供)

楚長城局部(其三)(楊華南提供)

楚長城局部(其四)(楊華南提供)

上一篇:佛教建筑·林州陽臺寺雙石塔

下一篇:正陽賈君闕