儒學(xué)揚東播西·儒學(xué)對東方文化圈的影響·儒學(xué)傳入日本

在“東方文化圈”中,日本與中國一衣帶水,隔海相望,受儒學(xué)影響極大。日本漢學(xué)家武內(nèi)義雄在《儒教之精神》中認(rèn)為:“儒教雖然發(fā)生于中國。可是極早就傳到日本,對日本國民精神之昂揚,貢獻(xiàn)極大。”(太平書局1942年版)日本學(xué)者永井松三在《日本的孔子圣廟》指出:儒學(xué)在日本“既有一千七百年的傳統(tǒng),在政治上、社會道德上或日常生活上,都見其實踐,可說是常在我國國民生活里活著的德教”。它使日本的“制度文物如政治教育等等,萬般都受了它的影響,是極其明顯的”。

中國與日本的正式交往始于漢代,中國的漢字傳入日本。儒家學(xué)說東傳日本開始于公元285年,是朝鮮的百濟(jì)博士王仁渡海赴日,向菟道稚郎子獻(xiàn)《論語》十卷和《千字文》一卷等儒書,并且專門有學(xué)問所負(fù)責(zé)向王子、大臣們傳授儒家經(jīng)典,使儒學(xué)得以在日本間接流傳。

公元三世紀(jì)是日本由原始社會向奴隸社會發(fā)展的階段,社會組織由氏族制向家族制過渡;經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平很低,主要是農(nóng)業(yè),也有手工業(yè)和漁業(yè);文化思想落后,尚無文字,人們普遍相信萬物有靈,信奉拜物教,形成崇神敬祖的固有神道。孔子思想主張大一統(tǒng)、大義名分、重農(nóng)以及強調(diào)忠孝的道德觀念等正適合當(dāng)時日本社會、政治、經(jīng)濟(jì)、倫理的需要,因此,有了儒學(xué)在日本扎根的土壤。

筆者認(rèn)為,儒學(xué)對日本古代教育、經(jīng)濟(jì)、政治的影響很大。

儒學(xué)的傳入促進(jìn)了日本古代教育的發(fā)展。《論語》成為儒學(xué)教育的必讀教材;宮廷學(xué)問所的出現(xiàn),成為日本學(xué)校教育的起源,不僅皇太子拜王仁為師,皇族和高級官吏的子弟也去聽講儒經(jīng)。孔子的道德觀念和禪讓的政治主張對太子產(chǎn)生強烈影響。太子菟道稚郎子要把皇位讓給仁孝的兄弟,直使相讓空位三年后,太子寧可自殺也要禪讓,可見儒學(xué)影響之深。

儒學(xué)對日本經(jīng)濟(jì)也深有影響。據(jù)《大日本史》卷六記載:六世紀(jì)初,繼體天皇便發(fā)布過“朕聞一夫不耕,則天下或受其饑,一婦不織,則天下或受其寒,是故帝王躬耕,以勸農(nóng)業(yè),后妃養(yǎng)蠶,以勸女功,況在群寮百姓,其可廢棄農(nóng)績,而能至殷富乎。有司普告天下,令識朕意”的詔書,說明儒家重農(nóng)思想對日本以農(nóng)立國的經(jīng)濟(jì)的影響。

儒學(xué)在日本也促進(jìn)了社會改革。七世紀(jì)初,圣德太子攝政后以儒家思想指導(dǎo)改革。公元604年制定了憲法十七條,極力以儒家的“和為貴”、“上和下睦”、“懲惡勸善”、忠君觀念等來教訓(xùn)臣民百僚如何忠君治國、立身處世,指出:“無忠于君,無仁于民,是大亂之本。”“君臣無信,萬事悉敗。”“群卿百僚,以禮為本。……君(群)臣有禮,位次不亂,百姓有禮,國家自治。”還要“使民以時”,發(fā)展農(nóng)業(yè)。這些都體現(xiàn)了儒家的基本思想。其所制定的十二階冠位制,也以儒家的“德、仁、禮、信、義、智”作為各級的名號,也體現(xiàn)了儒學(xué)的影響。

儒學(xué)對日本的政治生活也有相當(dāng)?shù)挠绊憽H毡镜拇蠡镄?645)和大寶令(701)都是學(xué)習(xí)隋唐文化和儒學(xué)經(jīng)典為依據(jù)的。大化改新詔書中提出的改新目的,就是按照隋唐大一統(tǒng)封建集權(quán)國家的形式來改造日本的貴族分裂割據(jù)、爭戰(zhàn)不已的混亂局面,改新的結(jié)果使日本的氏族和奴隸主統(tǒng)治的最后王朝崩潰了,日本社會從此開始過渡到封建社會了。大寶令規(guī)定,大學(xué)和國學(xué)每年春秋要舉行兩次對孔子的釋奠禮儀,開始稱孔子為“先圣孔宣父”,公元768年又稱孔子為文宣王。從公元七世紀(jì)起,中日兩國互派使者。使儒學(xué)直接傳入日本。日本從607年始,先后三次派遣使者,留學(xué)生和學(xué)問僧來到中國。當(dāng)時的遣隋使和遣唐使不僅學(xué)習(xí)而且?guī)Щ亓舜笈鍖W(xué)經(jīng)典,并作為日本上層社會的必備修養(yǎng)。

例如,自公元630年首次派出犬上御田鍬為遣唐使,至公元894年的二百余年間,總共任命遣唐使達(dá)十九次之多,而且每次都有眾多留學(xué)生隋遣唐命名來華,最多的達(dá)五百余人。這批留學(xué)生在中國尊孔讀經(jīng),并帶經(jīng)卷回國,成為儒學(xué)傳入日本的媒介和橋梁。日本國使臣來唐也向孔子頂禮膜拜。

日本統(tǒng)治者認(rèn)識到,要維護(hù)日本的封建秩序,除了武力鎮(zhèn)壓外,更要靠儒家思想的教化。如奈良時代(710—794)、平安時代(794—1192)統(tǒng)治者都把儒學(xué)教育提高到前所未有的水平。奈良朝全面推行《大寶律令》的“學(xué)令”,首府有大學(xué),地方有國學(xué),學(xué)習(xí)內(nèi)容均以經(jīng)學(xué)為主,教師的選拔,晉升以及學(xué)生的考課、出路,也都以經(jīng)學(xué)掌握的好壞而定。學(xué)校每年春秋兩季舉行祀孔盛典。遣唐生來華中涌現(xiàn)不少學(xué)儒的優(yōu)秀學(xué)者,著名的吉備真?zhèn)渚椭杏?xùn)誡人們遵循儒道、終生不渝的《私教類聚》一書。據(jù)《日本國志》也記有:“遣唐學(xué)生,所得學(xué)術(shù),歸輒以教人,以故人材蔚起。”日本學(xué)者田口卯吉也說:“此輩遣唐使及留學(xué)生,習(xí)染中國之風(fēng)俗,返國之后,戴唐式冠,穿唐式衣服,吟唐詩,說唐話,意氣揚揚,百事皆慕戀唐式。”“留學(xué)生等對于漢學(xué)曾努力傳播。”(《日本開化小史》,商務(wù)印書館1945年版)全社會也推行以尚孝為甚的儒學(xué)倫理教化,孝,被視為崇高的道德,認(rèn)為“古者治民安國,必從孝理”(《續(xù)日本紀(jì)》卷二二)。百姓中如有孝子,地方官要隨時奏聞。

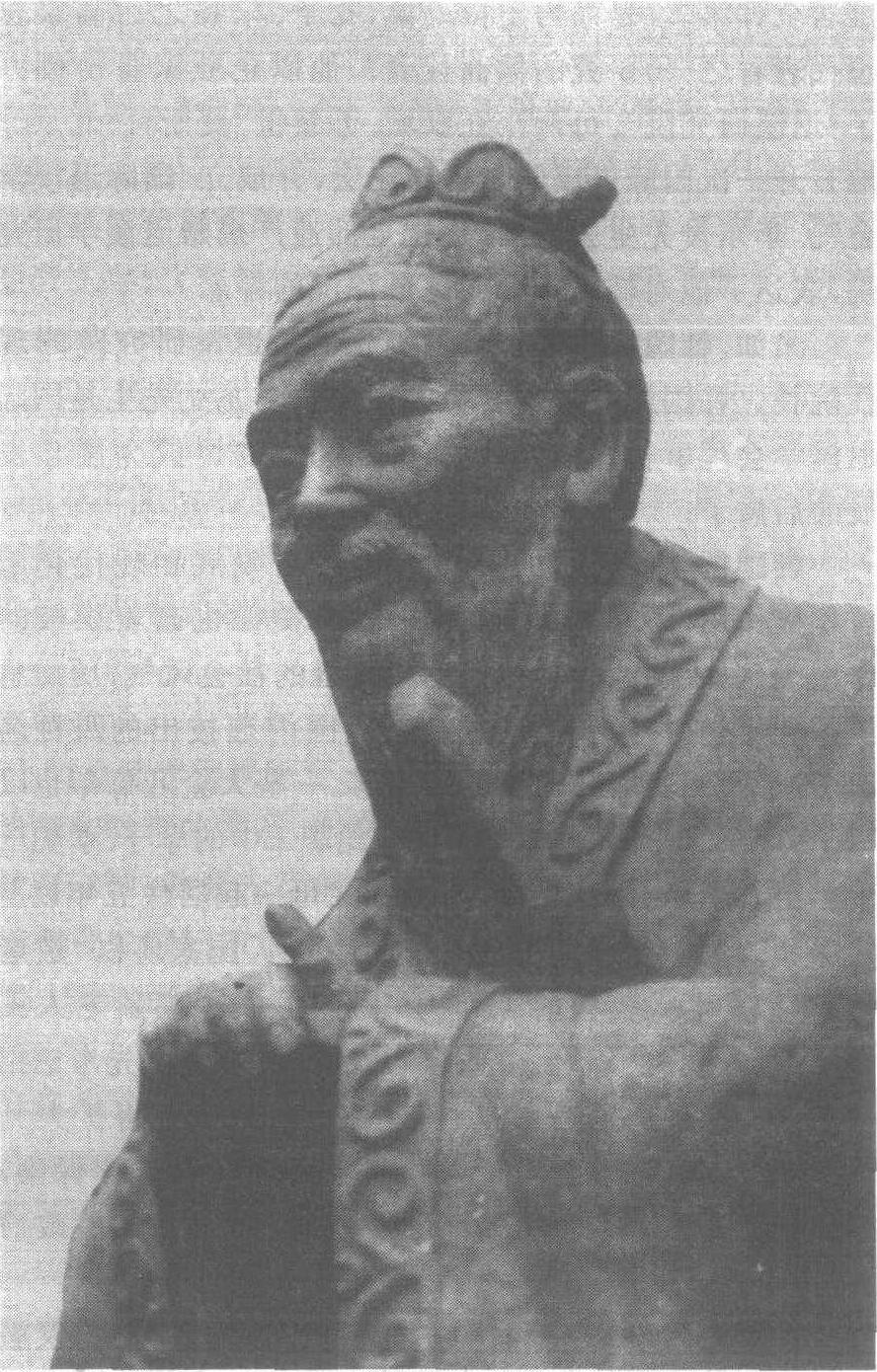

日本湯島孔廟孔子雕像

平安朝的四百年間,日本繼續(xù)通過派遣留學(xué)生、興辦儒學(xué)教育、提倡儒家道德、大量輸入及刊刻儒家經(jīng)典、釋奠以祀孔子等途徑進(jìn)一步傳播儒學(xué)。這時期上自天皇下至文武百官都要受儒學(xué)教育。據(jù)《大日本史》記載:宇多天皇曾“訪治于有識,求道于六經(jīng)”(卷三一)。日本真言宗的創(chuàng)始人空海和尚十二歲學(xué)習(xí)《論語》、《孝經(jīng)》,十八歲入太學(xué)學(xué)儒學(xué),公元804年來中國學(xué)習(xí),漢學(xué)、儒學(xué)造詣頗深。唐玄宗御注的《孝經(jīng)》在日本尤受推崇。日本天皇御注的《孝經(jīng)》在《日本紀(jì)略》中多處記載。歷代日皇對孝子順孫都極力褒獎。公元984年北宋太宗以來,日本從中國獲得五經(jīng)、佛經(jīng)、《白居易集》七十卷、《孝經(jīng)》一卷、《越王孝經(jīng)新義》一千零五十一卷、《白樂天文集》等大量儒學(xué)經(jīng)典,還刻印漢文書籍稱為日本本。據(jù)統(tǒng)計,九世紀(jì)末期日本所存漢文書籍已有一千五百七十九部,一千七百九十卷,其中有不少儒家經(jīng)典。釋奠也從僅祀孔子一人發(fā)展為八哲。先圣居中,顏淵、閔子騫、冉伯牛、仲弓、冉有座于先圣東,季路、宰我、子貢、子游、子夏座于先圣西。

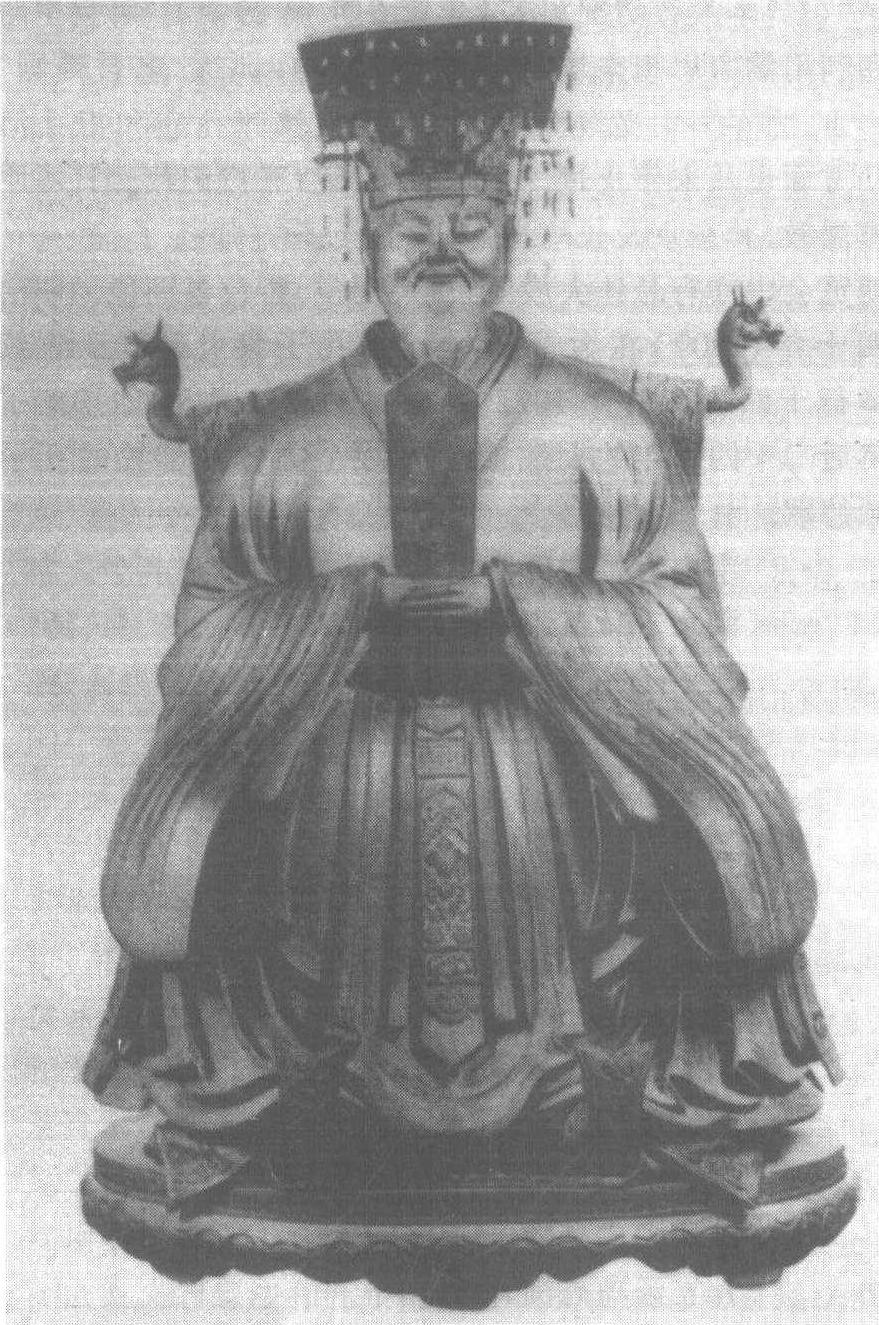

日本長崎孔廟孔門弟子雕像

儒學(xué)在近代日本的興盛是隨著日本軍事貴族獨裁的統(tǒng)治而發(fā)展的。自十二世紀(jì)末,日本進(jìn)入由武士掌握中央政權(quán)的鐮倉幕府(1192—1333)時期,由于武士信奉禪宗,隨著禪宗的流行,中國的儒學(xué)在日本也有了長足的發(fā)展。如《花園天皇宸晨記》記載:后醍醐天皇即位后的第二年(1319)請僧人玄惠到宮中講解《論語》和《尚書》(西村天囚《日本宗學(xué)史》,第31頁)。

到室町時代(1336—1573),儒學(xué)由朝廷和禪僧流行到民間。尤其在關(guān)東地區(qū)的足利學(xué)校成為專攻儒學(xué)的學(xué)府。同時還出現(xiàn)了九洲的薩南儒學(xué)派和四國的海南儒學(xué)派。他們主要是以“恩”與“家”體現(xiàn)中國儒學(xué)的“忠”與“孝”的思想。例如,日本人認(rèn)為每個人都蒙受天皇的恩,這就是“皇恩”;而子女在家蒙受父母養(yǎng)育之恩,這就是“親恩”;學(xué)生蒙受老師的恩德,這就是“師恩”;仆人或武士蒙受主君之恩,這就是“主恩”。而受恩者回報、償還恩主的義務(wù),這就是“忠”和“孝”。

所以,自公元1192年源賴朝取得征夷大將軍稱號而擁有實際的統(tǒng)治權(quán)力之后,結(jié)吉野、室町時代,直至公元1603年建立德川幕府的四百多年間,是日本實行軍事貴族獨裁統(tǒng)治的時期。這時期日本封建制進(jìn)一步發(fā)展,武士地主階級為維護(hù)自己統(tǒng)治階級利益,需要武士們以死為自己效力,需要他們忠于主子、視死如歸、尚武勇敢、寡欲廉恥、信守諾言、嚴(yán)守紀(jì)律等品德,而儒學(xué)倫理中的忠、勇、信、禮、義、廉、恥等道德觀念正好為武士道理論家所利用,因而儒學(xué)逐日趨昌盛,又在日本傳播、影響了近十個世紀(jì),而且已不是原始儒學(xué)了,而是宋代理學(xué)階段的新儒學(xué)了。

日本多久市孔廟孔子像

理學(xué)傳入日本是鐮倉幕府(1168)中葉。最著名的來宋日僧當(dāng)推俊芿和圓爾。俊芿居宋十二年,帶回儒書二百五十六卷。圓爾居宋六年,也帶回儒書多種。宋、元有名的儒僧也東渡日本,傳播新儒學(xué)。南宋遺民李用曾渡日講學(xué),《日本的朱子學(xué)》記載:“李用字叔大,……初業(yè)科舉,及讀周程等書,即棄之,杜門潛心理學(xué)……所著《論語解》梓行天下……日本人多被其化,稱曰夫子。”(第41—42頁)元代禪僧一山于公元1299年渡日,傳播佛學(xué)之外兼講儒學(xué),其弟子繼續(xù)傳播理學(xué),這對日本宋學(xué)的建立及發(fā)展起了很大作用(同上書,第31頁)。這時期,日本對理學(xué)家的崇拜的偶像—孔子更加尊崇了,有的將軍甚至視孔子如神靈,向孔子祈禱戰(zhàn)爭勝利。社會上更注重孝道教育,嬰兒出生三天,如系男孩,就招“文章博士”讀《孝經(jīng)》,到六、七歲時,就舉行“開始讀書”的儀式,讀御注《孝經(jīng)》(見《日本教育史》,第77頁)。

儒學(xué)在日本占統(tǒng)治地位的全盛時期是江戶時代,亦稱德川幕府時代(1603—1867 )。德川幕府奉儒學(xué)為圣教,提倡尊孔讀經(jīng),嚴(yán)禁“異學(xué)”,將朱子學(xué)作為官學(xué),而且還把儒學(xué)與日本神道配合起來,形成日本化的儒學(xué)。他們建立最大的孔廟,設(shè)立最高的儒學(xué)學(xué)府(昌平坂學(xué)問所),出版大量的儒學(xué)典籍。

江戶時代為什么將新儒學(xué)的朱子說發(fā)展到鼎盛階段呢? 這是日本封建社會的統(tǒng)一與集權(quán)的需要。由于前一時期群雄割據(jù)、長期分裂,德川幕府在政治上需要一套嚴(yán)格的等級身份制,絕對維護(hù)主子的統(tǒng)治,對付農(nóng)民的反抗;經(jīng)濟(jì)上應(yīng)把全國領(lǐng)地的管轄權(quán)全部屬于江戶幕府,把農(nóng)民束縛在土地上。宋元之際傳入日本的朱子學(xué)恰好適應(yīng)了江戶幕府的需要。因為朱子學(xué)強調(diào)統(tǒng)一、名分、服從、三綱五常、三從四德,反對“犯上作亂”。

藤原惺窩(1561—1619)是日本朱子學(xué)派的開創(chuàng)者。他按儒學(xué)解釋神道,擺脫了佛教禪宗的束縛,為德川氏的統(tǒng)治提供了理論依據(jù)。他的學(xué)生林羅山(1583—1657)根據(jù)四書五經(jīng)的朱熹注用日本譯著了《大學(xué)要旨》、《四書集注抄》、《本朝編年錄》、《儒門思問錄》、《四書五經(jīng)要語書》等書,全面發(fā)展了日本儒學(xué),成為《論語集注》的大師、德川家康的政治顧問、日本朱子說的代表和官方哲學(xué)家,其影響既廣又深。

江戶時代的教育也崇尚儒學(xué)、朱學(xué)。日本昌平坂學(xué)問所是德川幕府直轄的最高學(xué)府,就是一所偏重于傳授朱子學(xué)的“純粹教授儒學(xué)”的學(xué)校。除官學(xué)外還有各地學(xué)者自辦的藤樹書院、松下村塾、懷德堂、古義堂等,皆以傳授經(jīng)學(xué)為宗旨。而且除學(xué)校教育外還強調(diào)了社會性的教化,在全社會普及儒學(xué)。如日本朱子學(xué)派貝原益軒就強調(diào)父母對子女要嚴(yán)而不可溺愛,子女對父兄要百依百順。他說:“受父母兄長之責(zé),雖怒亦不可反駁父兄之是非,應(yīng)畏而慎聽之。”(《日本史》,第215頁)認(rèn)為婦女要嚴(yán)守“三從”、“四德”,嚴(yán)防“五病”、“七出”等,發(fā)展了孔子和朱熹的重男輕女的思想。日本的武士道,如忠、義、勇、禮等,也是來自儒家經(jīng)典,如“得主盡忠”、“舍生取義”、“見義不為無勇也”、“非禮勿視、聽、言、動”等等。可以說,江戶時代的教育,從官辦到辦民,從中央到地方,從學(xué)校到社會,從男子教育到女子教育、幼兒教育等,已經(jīng)形成了儒學(xué)教育網(wǎng),這是儒學(xué)在日本鼎盛的重要標(biāo)志。正如《日本歷史》所寫道的:“在江戶時代,一說學(xué)問首先就是要提到儒教的,甚至要學(xué)醫(yī)學(xué),都必須要先學(xué)儒教。因此,任何一個學(xué)者在相當(dāng)程度上都受了儒學(xué)的影響。”(井上清著,三聯(lián)書店1957年版,第147頁)日本教育家小原國芳也說:“德川時代,多數(shù)教育家,以圣人君子為理想,以道德為教育目的,……其結(jié)果成了儒教的天下。”(《日本教育史》,第144頁)日本的法學(xué)家大川周明也認(rèn)為:“儒教能使日本的國民道德向上,特于德川時代,儒教成為國民的道德并政治生活的至要的指導(dǎo)原理,諸侯恃此為則以治國,士人恃此為則以修身。”(《日本文明概說》,第4—5頁,1939年版)因而日本的“忠臣義士,有舍身取義,殺身成仁者。其精英忠烈之氣,磅礴宇宙間……國朝風(fēng)氣剛勁,敦尚廉恥,武夫悍將,立懂以怒冠,臨難不茍免,視死如歸者,世不乏人”。至于孝道、孝子更是推崇備至,“皇帝皇子讀書,必先《孝經(jīng)》,以為常典,朝廷之崇孝道亦至矣,下至鄉(xiāng)黨閭巷,有純孝者,也旌表其門閭,勸民以孝”(見《大日本史》的義烈列傳和孝子列傳)。

除新儒朱子學(xué)外,江戶時代的王學(xué)(陽明心學(xué))也有一定程度的發(fā)展。陽明學(xué)派的創(chuàng)始人中江藤樹(1608—1648)極力宣揚王陽明的“良知說”,主張孝為萬事之本,內(nèi)省為修身之道,并提出八、九歲兒童就必須讀《孝經(jīng)》,十五歲起學(xué)儒道,每個學(xué)生都應(yīng)讀《十三經(jīng)》。他特別重視女子教育,著有《春風(fēng)》、《鑒草》六卷,專為訓(xùn)誡女子,培養(yǎng)孝順、慈悲、正直的品德,以經(jīng)理一家。其他如古義學(xué)、南學(xué)等相繼出現(xiàn),如古義學(xué)創(chuàng)始人伊藤仁齋(1627—1705)專著《論語古義》和《孟子古義》等書,認(rèn)為朱子學(xué)派的性理之說并非孔孟原意,主張恢復(fù)古義。

由此可見,儒學(xué)、新儒學(xué)在江戶時代的影響至廣至深,在一定程度上說已滲透在日本民眾的觀念、信仰、思維方式、社會心理以及行為、習(xí)俗之中了。

儒學(xué)在日本的衰落是在德川幕府的后期。由于反封建勢力的日趨強大,反封建的思想家也不斷涌現(xiàn)。這就使作為日本封建社會正統(tǒng)思想的儒學(xué)在黃金的全盛時代潛伏著動搖和危機。當(dāng)時代農(nóng)民利益、市民利益和商人利益的思想家,對儒學(xué)展開了批判。他們認(rèn)為儒學(xué)的仁義道德是社會的禍根,稱“仁、義、忠、信、勇、謀”為盜賊之器具”(安藤昌益);視儒學(xué)為“一種空論”,“于今無用”,“是虛偽”的(海保青陵);提出來自中國的儒學(xué)已經(jīng)過時,應(yīng)該學(xué)習(xí)西方,進(jìn)行改革(本多利明)等。到公元1868年德川幕府終于被倒幕派推翻了,日本開始了一系列的明治維新的改革,使日本從封建社會向資本主義社會過渡。日本明治天皇的維新變法中,學(xué)習(xí)西方的思想文化和科學(xué)技術(shù),必然沖擊以朱子學(xué)為官學(xué)的儒學(xué)思想。但是明治維新是一場極不徹底的資產(chǎn)階級革命,當(dāng)權(quán)者多數(shù)是大地主兼資本家,因而在農(nóng)村還是封建生產(chǎn)關(guān)系占統(tǒng)治地位,濃厚的封建思想意識還普遍存在,新建立的資本主義帶有極重的封建殘余,而進(jìn)入帝國主義階段的日本又是極富侵略性的軍事封建帝國。所以,他們還需要利用儒學(xué)為新的統(tǒng)治服務(wù),加上儒學(xué)在日本影響深遠(yuǎn),已溶入日本傳統(tǒng)文化之中,因而明治天皇并未全盤否定儒學(xué),也否定不了。這時期,儒學(xué)在日本雖有所衰落,但仍有發(fā)展。正如我國出使日本的參贊黃遵憲所指出的:“日本之習(xí)漢學(xué),萌于魏,盛于唐,中衰于宋元,復(fù)起于明清,迨乎近日幾廢,而又將興。”又說:“明治十二、三年,西說益盛,朝廷又念漢學(xué)有益于世道,有益于風(fēng)俗,于時有倡斯文會者,專以崇漢學(xué)為主,開會之日,親王大臣咸與其席,來會者凡數(shù)千人云。”(《日本國志》卷三二·學(xué)術(shù)志一)這是明治維新初期儒學(xué)在日本由衰而漸盛的極好描述。

這時期儒學(xué)在日本漸盛表現(xiàn)在教育方面,明治政府以“和魂洋用”為宗旨,一方面學(xué)習(xí)西洋的先進(jìn)科技,另一方面堅持儒學(xué)教育,挑選“碩學(xué)老儒”為師,編寫儒學(xué)教材,規(guī)定“教學(xué)之要,在于明仁義忠孝”,“道德之學(xué)主述孔子”(《日本教育情況》1974年第6期,第29頁)。并且歪曲和利用儒家思想來培養(yǎng)“武士道”精神,訓(xùn)練“忠君愛國”將士,為軍國主義教育服務(wù)。表現(xiàn)在修建孔廟和祀孔活動方面也從未停止過。據(jù)《日本雜記(五)》記載:“日本原遵儒教,其東京及長崎地方,均有至圣先師孔子廟……博覽會中亦有懸掛大成殿正位、配位、哲位各圖像。”明治四十年(1907)在大成殿舉行了孔子祭禮,其后繼續(xù)舉行十四次。公元1922年10月29日又舉行了孔子卒后二千四百年的大祭。還有贈發(fā)全國各級學(xué)校的孔子頌德歌:

一、泰山萬世與云齊,

泗水千秋流不息。

孔子圣德與偉業(yè),

同樣悠悠無盡期。

二、孝悌忠信操百行,

圣道忠恕一貫行。

修身齊家平天下,

導(dǎo)源溯本仁字依。

三、圣道傳至三島,

感化大和民心。

開放美麗之花,

綴成燦爛之形。

四、雄偉大成圣殿,

聳立湯島高崗。

賜予人類幸福,

映出和平輝光。

(引自《孔子思想在國外的傳播與影響》,第132—133頁)

這時期儒學(xué)在日本的漸盛,還表現(xiàn)在對儒家經(jīng)典的翻譯、注釋、研究工作的活躍上。我國古籍被譯為外文的首推日本最早、最多。這時期出版的有《新譯漢文大系》(經(jīng)、史、子、集收譯齊全,東京明治書院)、《全譯漢文大系》(收譯《左傳》、《孟子》、《文選》、《周易》,東京集英社)。至于經(jīng)說的譯釋,據(jù)黃遵憲《日本國志》中就列舉有五百多種。

所以,明治維新后,日本雖然大量吸收西方先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)和思想,中國儒家思想的影響有所減弱。然而,日本仍以東方精神為體,西洋物質(zhì)為用,仍然把日本的神道和儒學(xué)融為一體,強調(diào)“重國憲,遵國法,義勇奉公”,要求“孝于父母,友于兄弟,夫婦主和,朋友有信”(宇野哲人《儒教與日本精神》)等,可見,尊孔之風(fēng)有增無減。

到1940年,日本研究中國問題的機構(gòu)已達(dá)三百二十多個。不過明治維新后的儒學(xué)研究,是為了對華侵略和對抗民主力量,對抗馬克思主義和共產(chǎn)主義運動,為實現(xiàn)其“大東亞徹底合作”。新中國建立后,日本學(xué)術(shù)界出自中日友好而研究儒學(xué)的人士逐漸增多,尤其隨著中國國際地位的提高和中日交往的頻繁,日本對儒學(xué)的研究也日益加強。據(jù)統(tǒng)計,日本從事中國文史哲教學(xué)和研究人員就有三千多,著名的學(xué)者有兒島獻(xiàn)吉郎、吉川幸次郎、貝塚茂樹、阿部吉雄、島田虔次、井上青、安藤彥太郎等。他們對孔子的評價依然很高。兒島獻(xiàn)吉郎在《諸子百家考》中指出:“孔子之道,遠(yuǎn)傳于四域之外,東經(jīng)朝鮮,波及日本。南則風(fēng)靡于安南。故予稱孔子為東洋之大圣人。孔子之道,又流行于歐美、英、法、德、美、意、奧之學(xué)者,熱心研究孔子者,歲熾月烈,或翻譯《論語》,或敘述孔子之傳記,及孔子之教義。就世界觀之,《論語》之價值,已與《新約全書》競勝,孔子之聲望,已與釋迦、基督頡頑。故予又目孔子為世界之大圣人也。”又說:“孔子者,偉人中之偉人,圣人中之圣人。”日本歷史學(xué)家桑原騭藏博士在《日本人論孔子》中贊曰:孔子是一個“平凡的偉人”,孔子的“溫、良、恭、儉、讓”,言行始終不失中庸,不走極端,不過激,人格極為圓滿。日本的早期馬克思主義者戶坂潤、永田廣志等撰寫了《日本意識形態(tài)論》、《日本哲學(xué)思想史》等,試圖以馬克思主義觀點研究和評價孔子。他們認(rèn)為“過去的文化既不可一概否定,也不應(yīng)一味地贊美”,成為日本儒學(xué)研究隊伍中一支異軍突起的力量。

日本政府對儒學(xué)研究給予支持和資助。如文部省曾撥款100萬日元資助“朱子的綜合研究”;井上順理于1964和1966年先后獲20萬日元,從事“關(guān)于《孟子》傳入日本及日本接受過程的研究”和“日本接受《孟子》的歷史研究”。日本政府不僅把儒學(xué)運用于國家的政治思想,如前首相中曾根在1983年11月表示:“日本要把民主主義、自由主義的想法和孔子的教導(dǎo)調(diào)和起來。”而且還把儒學(xué)運用于經(jīng)濟(jì)企業(yè)的管理,如對企業(yè)的忠誠就是來源于儒學(xué)。有人甚至提出:日本現(xiàn)代企業(yè)的管理法應(yīng)該是“《論語》加算盤”(日本現(xiàn)代工業(yè)之父澀澤榮,1928年提出)!而且還把儒學(xué)與現(xiàn)代化商業(yè)精神結(jié)合起來,提出了“士魂商才”的口號(日本立教大學(xué)東方歷史學(xué)家戴國輝教授,《儒家與經(jīng)濟(jì)發(fā)展》,1989年版)。日本又是最早提出儒家和東亞文明論點的國家,其代表人物是日本東京大學(xué)的島田虔次教授。他指出:“儒家思想不僅是中國精神文明,而且是東亞的精神文明。”

綜上所述,不難看出,儒學(xué)在日本的傳播和對日本的影響,在時間上雖然晚于朝鮮和越南,但因大批留學(xué)生的介紹、以德育為主的儒學(xué)教育的實施、祀孔尊儒活動的不斷開展、儒經(jīng)的輸入與刻印等有力的措施,使儒學(xué)深入于官府、學(xué)校、社會,影響至廣至深,而且又和日本固有的神道思想等融合,形成日本化的儒學(xué),儒學(xué)在日本不僅扎下了根,而且長期占據(jù)統(tǒng)治地位,不僅影響了一千多年來日本社會的發(fā)展,而且對當(dāng)今日本發(fā)達(dá)的資本主義仍有影響,甚至要建立新孔夫子式的日本資本主義。所以,儒學(xué)對日本的影響在“東方文化圈”中占有極其重要的位置。

儒學(xué)對日本的影響是多方面的。儒學(xué)思想已經(jīng)成為日本制定憲法和頒布法令的主要依據(jù)。如圣德太子制定十七條憲法中就有出自《論語》思想的“以和為貴”和“其治民之本,要在乎禮,上不禮而下不齊”(第一條和第四條)。還有出自《孝經(jīng)》思想的“上下無怨”和出自《左傳》思想的“上下和睦”(第一條)。儒學(xué)對現(xiàn)代日本社會的政治影響有著不可低估的作用。正如日本學(xué)者今枝二郎教授在《儒學(xué)與現(xiàn)代政治》一文中所說的:在日本的現(xiàn)代化過程中,也產(chǎn)生過排斥儒學(xué)的傾向,造成日本人道德倫理意識很低,這種情況波及從政人員。現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)界、政界貪污瀆職行為層出不窮,都是儒學(xué)不振的表現(xiàn)。儒家的修己—治人的思想,即把個人道德修養(yǎng)看作是治人的前提,這是一切政界人士必須注意的原則。在這點上古今同理。因此,從事儒學(xué)研究的學(xué)者不僅要了解儒學(xué),而且要把儒學(xué)精神普及于群眾,同時還要推陳出新。面對二十一世紀(jì),現(xiàn)代政治無疑是需要儒學(xué)精神的,現(xiàn)代政治的正確道路乃是儒學(xué)的復(fù)興(參見《孔子研究》1994年第1期,第123頁)。

儒學(xué)的教育思想更是滲透在日本國的教育之中。天智天皇時,日本首都建立了專門招收貴族子弟的大學(xué),地方也設(shè)立國學(xué),都以儒學(xué)經(jīng)典為必修課,而且“學(xué)而優(yōu)”成為選撥官吏的依據(jù)。漢儒的“天人感應(yīng)論”也直接影響了日本社會的思想意識,他們一遇到變異現(xiàn)象,統(tǒng)治者就下“罪己詔”,向天謝罪,以此避災(zāi)。圣武天皇于天平四年就下過詔書:“自秦以來,亢旱至夏不雨,百川減少,五谷將凋,實朕不德之所致,百姓何罪,如是焦萎之甚。”(圣武天《罪己詔》)尤其是儒學(xué)的經(jīng)典《論語》已結(jié)合到日本的現(xiàn)代企業(yè)中去。前面已述,日本現(xiàn)代工業(yè)之父或日本資本主義之父的澀澤榮一經(jīng)濟(jì)學(xué)家的《論語與算盤》一書的中心論題就是調(diào)和義與利,認(rèn)為算盤同《論語》是完全一致的,反對追求空虛理論,強調(diào)了謀利的動力,把儒學(xué)與現(xiàn)代商業(yè)精神結(jié)合起來,并提出了“士魂商才”的口號,把學(xué)者精神、日本化了的儒學(xué)倫理道德和經(jīng)商才能、管理技巧、義利統(tǒng)一觀念結(jié)合起來。而且認(rèn)為一個人要想獲得真正的經(jīng)商才能,必須學(xué)《論語》(澀澤榮一《論語與算盤》,第2—3頁,1928年版)。

上一篇:儒學(xué)揚東播西·儒學(xué)對東方文化圈的影響·儒學(xué)傳入新加坡

下一篇:儒學(xué)揚東播西·儒學(xué)對東方文化圈的影響·儒學(xué)傳入朝鮮半島