古典劇曲鑒賞辭典·宋代劇曲·元代雜劇·楊顯之《臨江驛瀟湘秋夜雨》原文與翻譯、賞析

【梁州】 我則見舞旋旋飄空的這敗葉,恰便似紅溜溜血染胭脂,冷颼颼西風了卻黃花事。看了些林梢掩映,山勢參差。走的我口干舌苦,眼暈頭疵。我可也把不住抹淚揉眵,行不上軟弱腰肢。我、我、我,款款的兜定這鞋兒,是、是、是,慢慢的按下這笠兒,呀、呀、呀,我可便輕輕的拽起這裙兒。我想起虧心的那廝,你為官消不得人伏侍,你忙殺呵,寫不得那半張紙?我也須有個日頭兒,見你時,好著我仔細尋思。

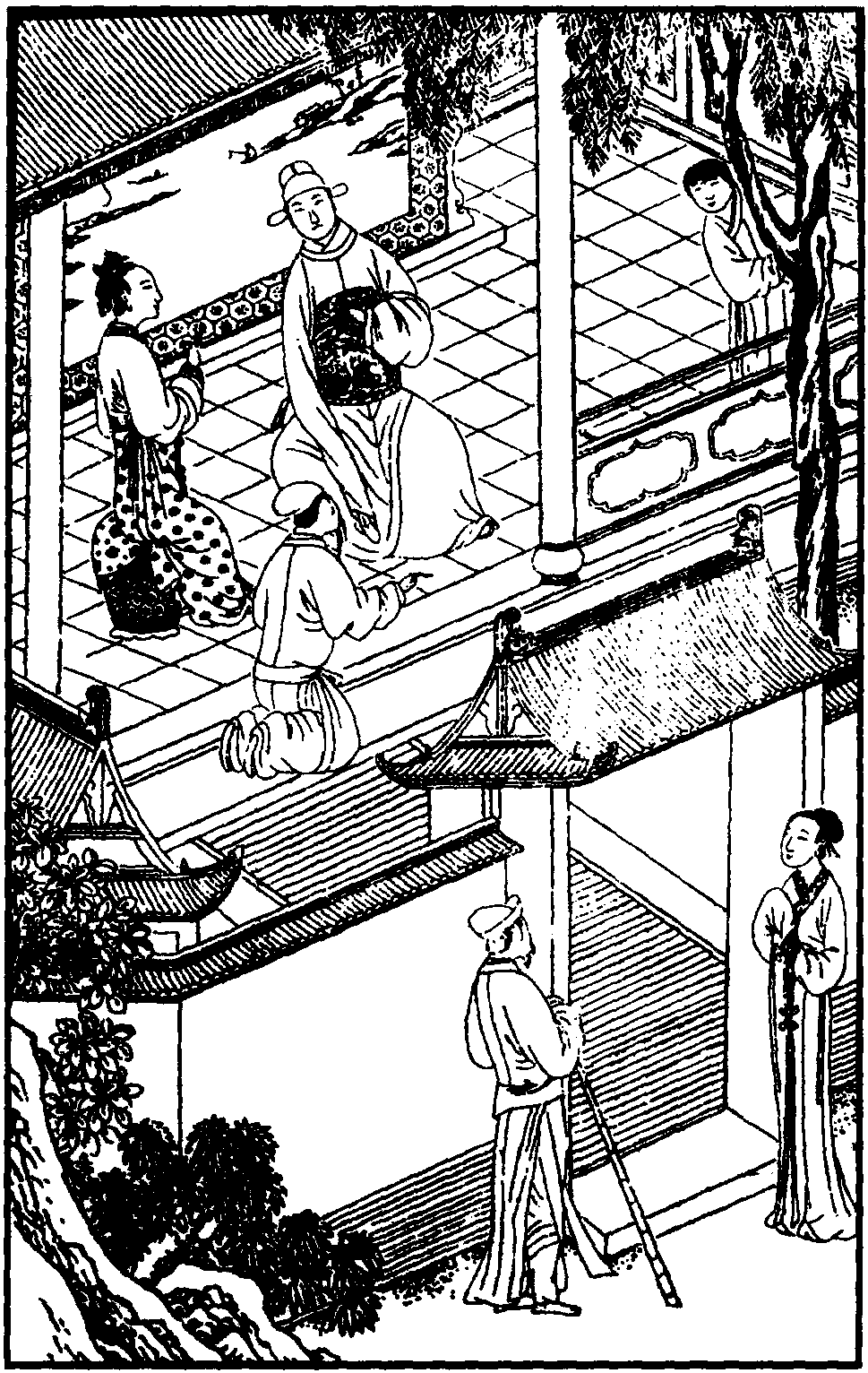

《瀟湘雨》寫張天覺帶女兒翠鸞赴任途中,渡江舟覆,父女失散,翠鸞流離失所,幸被漁夫崔文遠收留,認作義女。時逢漁父侄兒崔通赴京趕考,二人相見傾心,崔文遠撮合其結為夫妻,不想崔通中狀元后,負心另娶試官之女。翠鸞聞訊趕赴秦川丈夫重婚寓所,途中觸景生情,思前想后而吟唱起此段【梁州】名曲。

無端被拋棄的善良女子翠鸞,為了尋回妻子的權力與人的尊嚴,不畏深秋風涼,征途遙遠,義無反顧地走上尋夫之路。因為悲忿憂郁的心情所驅使,她眼前的秋色是那樣肅殺凄涼,“舞旋旋” 的 “敗葉”,恰似 “紅溜溜血染胭脂”,“冷颼颼西風” 使愛意吹得煙消云散,已成明日 “黃花事”。此時自然使讀者想起范仲淹的 【蘇幕遮】詞: “碧云天,黃葉地,秋色連波,波上寒煙翠,山映斜陽天連水,芳草無情,更在斜陽處。” 以及王實甫名雜劇 《西廂記》 “長亭送別” 之秋色景物描寫 【正宮·端正好】: “碧云天,黃花地,西風緊,北雁南飛。曉來誰染霜林醉,總是離人淚。”

原為大家閨秀,現淪為漁家女與被棄婦的翠鸞想起昔日鐘鳴鼎食、花燭喜慶、如夢如幻的情景,因丈夫負義而化為泡影,不覺眼中所見、心里所想的大自然似被殷紅的血漬所浸染。她的唱詞雖然也出現了 “敗葉”、“血染” 與 “黃花事”,可是與范詞王曲中的 “黃葉”、“黃花”、“秋色”、“霜林”、“斜陽” 之詩意迥然不同,往日虛幻的 “離人淚” 已變為慘不忍睹的杜鵑啼血。

在蕭瑟冷落的秋野暮色之中,一位弱女子深一足淺一腳地踉蹌行進在 “林梢掩映,山勢參差” 的崎嶇小路上,其悲慘情景與內外交困之窘況,作者連用了三組疊字 “我、我、我”,“是、是、是”,“呀、呀、呀” 反復詠唱渲染口干舌噪、頭昏眼花的翠鸞的生理與心理的變化,作者用三組相對松散的偶句來刻畫,如第一層是“款款的兜定” 著隨時被粘脫的 “鞋兒”; 第二層則是 “慢慢的按下” 不留神會被風刮走的 “笠兒”; 第三層為 “輕輕的拽起” 不注意將被樹枝柴草鉤掛的 “裙兒”;從而證實著在風雨交加的深山密林中,弱不經風女子神色之慌亂、行路之艱難。

究因翠鸞狼狽不堪之緣由,是因為 “虧心的那廝” 忘恩負義,三度春秋卻盼不來他“那半張紙”。據傳聞她的丈夫已為官另娶,作妻子的自然急切想早些得到確鑿消息。“仔細尋思”,焦灼猜度油然交替于心中; 從此使人聯想起杜甫 《春望》 名句: “烽火連三月,家書抵萬金”。以及張旭詩《春草》: “情知海上三年別,不寄云間一紙書。” 在幽傷悲苦,怨恨祈盼的心情驅動之下,翠鸞所處之地所顯現的西風掃敗葉、夕陽染荒林之秋景更加濃抹悲劇之色彩。

上一篇:《嚴子陵垂釣七里灘》原文與翻譯、賞析

下一篇:《義俠記·叱邪》原文與翻譯、賞析