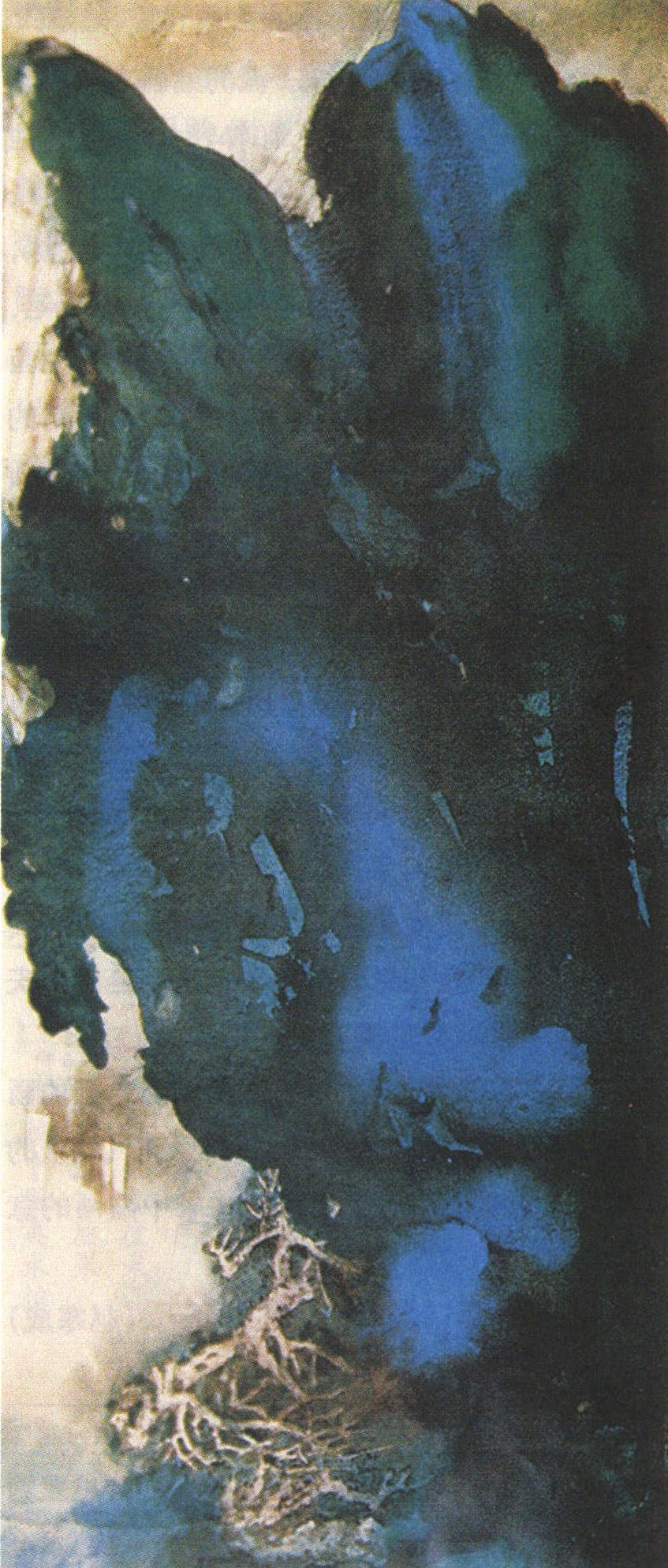

滟滪云帆圖

現代·張大千作

紙本潑墨潑彩

縱二○七厘米

橫一○四厘米

滟滪堆是三峽舊時著名的險灘,在四川奉節縣東五公里瞿塘峽口,周圍山勢陡峻,水流湍急回旋。作者取意而略跡,以藝術夸張手法來表現對長江風物的現實感受,抒寫自己的心境。畫幅首先映入觀眾眼簾的是逼人眉睫的巨巖陡壑,彩墨兼施浸瀋成整體氣勢。大塊濃重的墨色,峰石猶如受云層遮蔽統一在暗部之中。落紙云煙,起伏隨勢,用深重色塊對比襯托出小面積的空白來顯示水域,風帆雙雙,隱現其間,起了“點睛”的作用。舟虛其下表現出云霧空濛的意趣。畫面下方作盤曲枝椏,如游絲裊空穿插以為近景。山頂石面受光處施淡赭,稍事墨線勾勒。而天水以烘染來加強畫面的氣氛與云氣掩映處相呼應。畫面布局“一氣貫串而不悖”,輕重抑揚,高低強弱,充滿節奏感,頗有“天開風帆滄波里,峰峭深霾云霧中”的詩趣。

張大千此圖潑墨潑彩畫格是其暮年一洗依傍的藝術創造。所謂“遺形似而尚氣韻,融色墨而重筆意”,打破了他過去以線為主要造型語匯,點線為構圖要素的慣用手法,填補了中國畫某些技法的空白,豐富并發展了傳統表現方法,在空間意識方面有較多變化,這幅山水雖然表現滟滪風景,但顯然不是“案城域,辨方州,標鎮阜,劃浸流”生活景象的如實描寫,而是滲以非現實性的幻想借景抒情地再現了大自然變幻莫測的奇趣,使人在觀賞過程中如入神游的境界。

滟滪云帆圖

此圖在藝術處理上獨創之處有:一是用沒骨法為基礎,所謂沒骨法就是不用線條勾勒,而直接以墨塊描繪物象,“意居筆先,形隨法立”,在熟紙上先潑出一個狂放的渾沌大體,因勢賦形,使畫面初具整體的強烈的動感和力量。二是在大塊墨色的基礎上,趁將干未干時,在部分地方用石綠石青等礦物質顏色覆蓋上去,使水、墨、彩在形象塑造中產生種種奇妙變幻。三是采取粗細強烈對比的手法,峰石用大筆疏放的墨塊,風帆、樹木等用小筆嚴謹的勾勒,粗細結合,使達到“遠望之以取其勢,近看之以取其質”的統一,得“勢”故能生動,得“質”可感逼真。潑寫兼施,大膽落筆,細心收拾。以潑墨潑彩強調畫面氣勢,突出了墨和色的作用,僅在小部分地方勾以線條,相對地減弱了畫面點線的恣意張揚。四是利用畫面的水跡效果,依靠水分的媒介,在質地堅而韌的熟紙上,讓水和墨自然漫滲,濃淡相間,干后形成水跡斑斕的特殊趣味。因作者有扎實的傳統基礎,有用筆的配合,故無狼藉披離浮躁之弊,增添了畫面的新意趣。五是整體性強,此圖畫法觀章見陣,空間境界舒展,從大處著眼有利于畫面趨向單純化,作者強調了藝術造型上最需突出的地方,削繁就簡,運用十分概括手法凈化畫面,因而黑白直覺大效果好。

《滟滪云帆圖》將傳統山水畫中沒骨、潑墨和重彩技法結合起來,并汲取了西方抽象藝術和現代藝術的美感因素,開創了化線為面、色墨交融、工寫兼施、沒骨寫意的潑墨潑彩畫法,強調主觀意興和表現自然的主客觀統一過程中,使寫景和寫情、現實和浪漫、感性和理性、具象和抽象在某種程度上的結合,使畫面洋溢著現代抽象意味的裝飾美,同時兼具中國傳統文人畫筆墨情趣美,使傳統山水審美特點向多樣化的方向發展。在民族繪畫審美心理特征和藝術思辨的方式上有了新的突破,以至于作品在組織空間的韻律上及神采、格調、氣息上,形成了具有鮮明時代風貌的獨特畫格。

張大千早年致力于石濤、八大、漸江、石谿、老蓮、青藤、白陽諸家,繼而上溯宋、元傳統,攝取各家以及敦煌洞窟壁畫之長,同時遍游名山大川,后又至國外廣開視野,因而博觀厚積,漸入化境。《滟滪云帆圖》就是他入化境、破繩墨、抒胸臆的一幅代表性作品,作于1968年。

上一篇:《馬圖》原圖影印與賞析

下一篇:《長江萬里圖》原圖影印與賞析