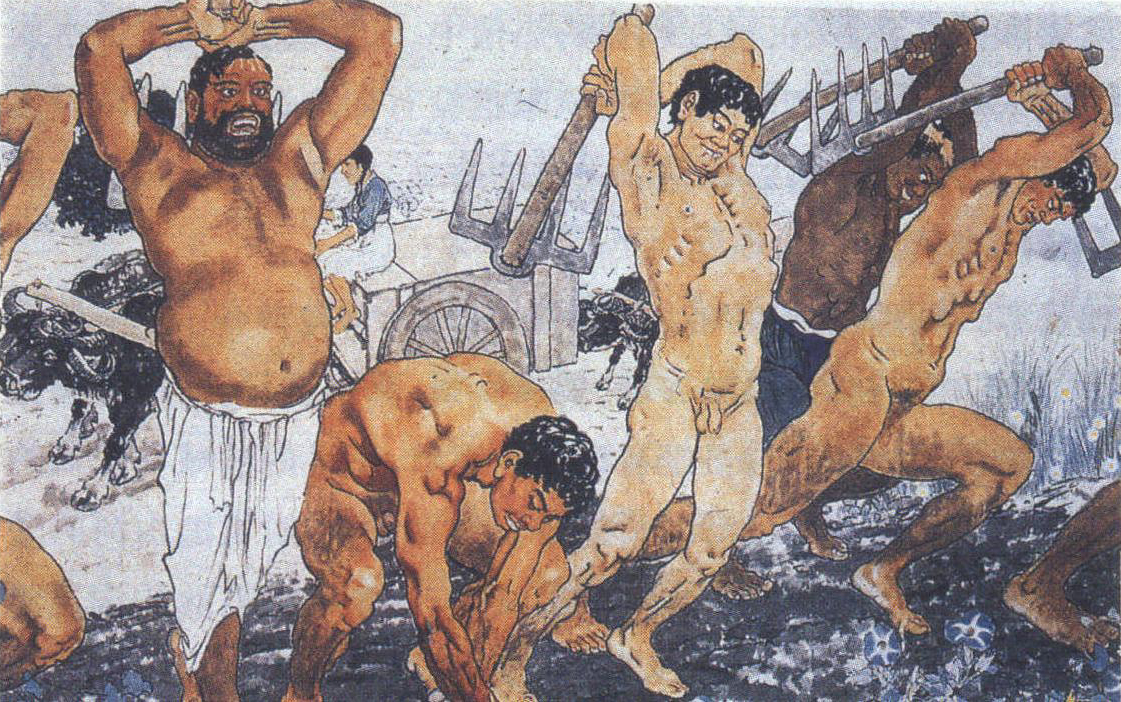

愚公移山圖

現代·徐悲鴻作

紙本設色

縱一四三厘米

橫四二四厘米

藏徐悲鴻紀念館

從總體上說,《愚公移山圖》在藝術創作的整體構思和細節的具體處理等方面,生動地體現了作者的現實主義美學思想及其在中西繪畫技巧方面的高深造詣,也充分顯示了作者所傾注在作品中強烈的愛國主義熱情。因此,這幅作品不僅是作者畢生藝術創作生涯中具有代表性意義的杰作之一,而且也是中國現代繪畫史中的一幅具有典型性意義的名作;不僅反映了中國現代繪畫發展中出現的一種新的趨向,而且也從側面反映了中華民族當時奮起抗日、不愿做亡國奴的歷史背景。

1937年徐悲鴻曾以同名先作過一幅油畫,這幅國畫則是1940年在印度舉辦畫展時創作的。畫面內容取材于《列子·湯問》中的一則神話傳說:愚公因太行、王屋兩山阻礙出入,想把山鏟平。有人訕笑他,他說:“雖我之死,有子存焉;子又生孫,孫又生子;子又有子,子又有孫。子子孫孫,無窮匱也,而山不加增,何苦而不平?”終于感動了上帝,幫助把這兩座大山搬走了。徐悲鴻創作這幅作品的動機在于以生動形象的藝術語言寓意抗日民眾的決心和毅力,鼓舞人民大眾不屈不撓、齊心協力去爭取抗日戰爭的最后勝利。

愚公移山圖

在創作這幅作品時,他曾就畫面的整體構圖和人物形象的局部刻畫作了大、小幾十幅畫稿,運用素描、油畫、中國畫等表現形式,還曾計劃以同樣的題材創作一幅磨石鑲嵌或陶瓷鑲嵌的巨幅壁畫。徐悲鴻早年留學期間,接觸到了西方大量的優秀繪畫作品和藝術理論,并十分注重素描功夫的訓練及在創作中對素描關系的入微的把握和表現。他也十分強調對“形”與“神”之辯證關系的正確理解和運用,認為,這在人物畫創作中尤為重要,“神者,乃形象之精華;韻者,乃形象的變態。能精于形象,自不難求得神韻”。因此,他在人物畫創作中,更是以追求被描繪對象的形體比例、解剖結構的正確和明暗光線的恰當為基礎和前提,來達到傳對象之神、表動作之韻。在《愚公移山》的構思、創作過程中,徐悲鴻正是這樣要求自己的。從這幅作品的藝術構思和藝術效果來看,它的成功突出表現在:

一、整體布局上,畫面自前至后、自左而右所呈現出的主次關系、層次關系和比例關系是分明而有機的,整個畫面大體呈現出四大空間層次。健壯發達、高大魁梧的壯年男子手持釘耙、肩擔籮筐,自左而右呈弧狀分布排列在畫面的第一個空間層上,最左側的一頭運載土石的大黑象與這一排壯年男子構成了力度上的呼應和構圖上的平衡,他們是開山造福的主力,在畫面上所占的實際空間比例也最大,是畫面構圖的主體部分,這些人物呈“叩石墾壤”狀,大有氣吞山河、無堅不摧的英雄之概。畫面的第二個空間層次上站立著老翁、婦女和兒童,老翁精神飽滿,似乎正在語重心長地對下代人敘述著自己的愿望和信念,描繪著未來的美好景象,這組人物神情自然而逼真,姿態生動而形象,他們以一種輕松自如的氣氛與前排人物奮力而緊張的氣氛構成了相互的襯托和鮮明對比。透過第一、第二個空間層的空隙,一輛牛車和一位趕車的姑娘被穿插安排在第三個空間層上,這一安排加強了畫面整體的深度感和透視效果,也增強了畫面故事情節的連貫性和隨機性;背景是翠竹修長、青山橫臥、高天澹冶,這一烘染使得勞動中的人物形象顯得更為實在、更為突出而充滿了熱情和生機。

二、在繪畫筆法技巧和色彩技巧方面,這幅作品也充分顯示出作者在中國傳統技法和西方傳統技法方面所具有的深厚功底。中國傳統繪畫強調以線來造型,即以白描、勾勒為造型的基本手段和主要特征;西方傳統繪畫強調以素描造型,以透視關系、解剖比例、明暗光線的合乎自然為造型的基本要求和主要特征。在這幅作品中,作者有效地發揮了自己在這兩大傳統中所獲得的表現力,并將這兩大傳統技法有機地融會貫通成一個整體,獨創出了自己的“中西合璧”的藝術風格。

三、在人體塑造方面,運用功力過硬的墨線,焦墨勾勒出輪廓,刻畫出人體的主要骨骼關系,用水墨淡彩暈染出人體的肌肉組織和衣著、膚色等,使得肌肉的體積感和姿態的運動感更加富于力度和節奏;人體比例的正確、線條運用的勁拔、墨彩烘染的純巧、形神關系的默契,使得整個畫面充分達到了作者的意向和主題的精神。這幅作品中的人物形象都是依據模特兒寫生、加工得來的,除老翁、婦女和兒童是中國人的形象而外,其他人物形象都直接取自于印度模特兒。而且,用全裸人體形象進行中國畫創作,這也是徐悲鴻的首創,也正是這幅作品另一頗為獨特之處。

徐悲鴻認為,無論是中國人形象還是外國人形象,只要是勞動人民的形象,只要能表現出愚公那種堅定不移的信念和果敢的開拓精神,只要能激發起廣大民眾的抗日斗志,就都可以入畫。然而今天看來,表達中國寓言而出現印度人的形象,不能不說是一種遺憾。畫面中的裸體形象不僅可以充分顯示出一種陽剛之美、豪放之美,而且也能體現出一種解衣盤礴、專心致志的忘我的精神狀態和心理狀態。《愚公移山》的歷史價值和藝術價值將同中國人民熱愛祖國、不屈不撓、勇于進取的精神共存。

上一篇:《漓江春雨圖》原圖影印與賞析

下一篇:《群馬圖》原圖影印與賞析