職貢圖

南朝·梁·蕭繹作(摹本)

絹本設色

縱二六.七厘米

橫原為四○二.六厘米(今殘)

藏南京博物院

這卷《職貢圖》傳為唐代閻立德或閻立本繪,但風格與技巧比初唐閻氏作品較為樸拙,而兩者之間有一定聯(lián)系。因它早于初唐,應是六朝晚期之作。

職貢圖

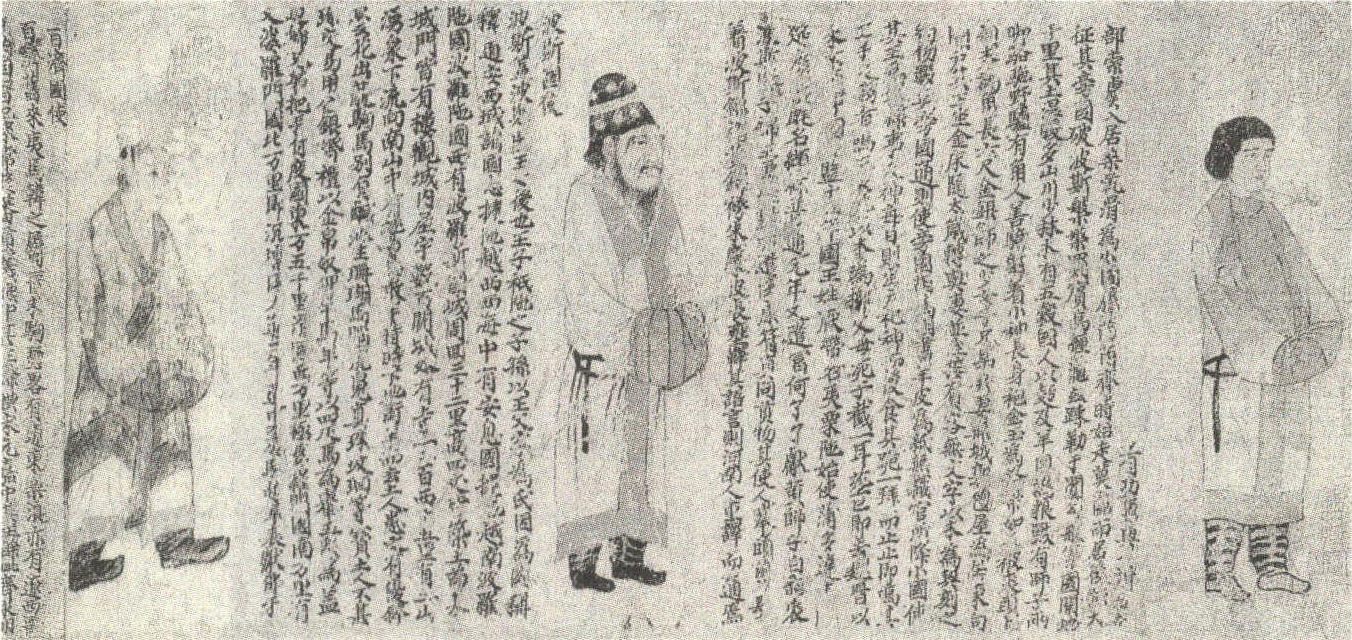

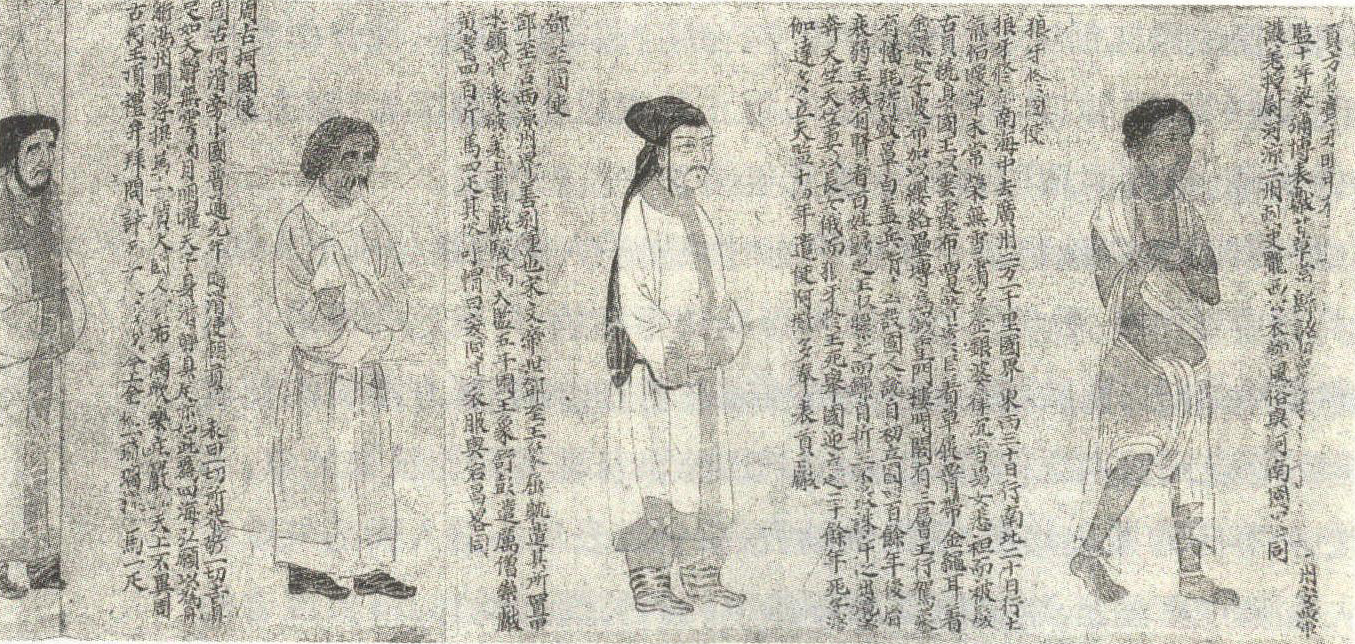

《職貢圖》現(xiàn)殘存使者十二人,即:滑國、波斯、百濟、龜茲、倭國、狼牙修、鄧至、周古柯、呵跋檀、胡密丹、白題、末國的使者。每一使者后有一簡短題記,記述這個國家與地區(qū)的情況與歷來“朝貢”的事實。在倭國與狼牙修國之間有缺佚。有關倭國土俗的記載,后半已佚,所接另一半文字,是有關宕昌的記述。宕昌使者像和另一部分使者像都已散失,就現(xiàn)存十二國名來考察,其中滑國、宕昌、狼牙修、鄧至、周古柯、呵跋檀、胡密丹、白題、末國,在《隋書》和《唐書》的《西域傳》上已無記載,或已改用別的國名,這是因為,有的地方已改為州縣,有的被別國所滅,有的在隋唐時沒有往來通好。這些已不存在的國家或未通好國家的使者,不可能出現(xiàn)在初唐閻氏兄弟所畫的《職貢圖》中。因此這卷《職貢圖》并不是二閻之作。

這卷《職貢圖》上所提到的國名,大都不見于《宋書》和《南齊書》,而和《梁書·諸夷傳》完全相符。所記土俗、事實也相同,所記年代也止于梁。提到宋、齊年號時,都冠以朝代,如“宋元嘉”、“齊永明”。記述梁朝事實都只紀年號,如“普通”、“天監(jiān)”等。最晚年號是“大通二年”。“大通”以后各國“朝貢”都不載。因而可斷定是蕭梁時代所繪。更重要的是圖上有關“末國”的記述:“今王姓安,名末深盤。”安末深盤的年代正相當于梁普通前后。《梁書·末國傳》稱:“其王安末深盤者,普通五年遣使來貢獻。”故圖卷題記中指的“今”,可能是“普通”、“大通”年間或稍后。由此推測,這張畫可能成于梁武帝大通二年(528)以后。

由于這張畫是蕭梁時代的作品,這就對了解梁代繪畫的藝術水平起很大作用。又因它是當時外族使者的寫真,有各地歷史、土俗的詳實記載,又為研究當時各族歷史、服飾等提供了重要文字與形象資料。

據(jù)記載,梁代有兩人畫過《職貢圖》,一為蕭繹,一為江僧寶。江僧寶稍晚于蕭繹。《歷代名畫記》稱他畫的“……《職貢圖》、《小兒戲鵝圖》并有陳朝年號”。現(xiàn)存《職貢圖》不記“大通”以后事。不似江僧寶作品。

職貢圖

關于梁元帝蕭繹的《職貢圖》,則記載較多。《藝文類聚》卷五十五有蕭繹的《職貢圖序》:“臣以不佞,推轂上游,夷歌成章,胡人遙集,款開蹶角,沿泝荊門,瞻其容貌,訊其風俗,如有來朝京輦,不涉漢南,別加訪采,以廣聞見。名為職貢圖云爾。”說明他在任荊州刺史時已開始《職貢圖》的制作。張彥遠說的“任荊州刺史日,畫蕃客入朝圖,帝極稱善”,指的正是這張畫。按《梁書·武帝紀》,蕭繹第一次任荊州刺史是在普通七年(526)十月到大同五年(539)七月之間。《職貢圖序》上還提到“皇帝君臨天下之四十載,垂衣裳而賴兆民,坐巖廊而彰萬國”,說明畫成寫序當在梁武帝建國四十年前后,因為蕭繹在大同五年七月“入為安右將軍護軍將軍,領石頭戍軍事。六年(十二月)出為使持節(jié)都督江州諸軍事鎮(zhèn)南將軍江州刺史”。他可能在京城這段時間最后完成了《職貢圖》,他寫序的時候,約為大同六年,離梁武帝建國還有三十九年。

蕭繹作畫時間與現(xiàn)在殘存《職貢圖》的年代正相符。另據(jù)《職貢圖序》和張彥遠引《金樓子》中對《職貢圖》的記載:“外國酋渠、諸番土俗本末。仍各圖其來貢者之狀”,則說明蕭繹作品的內容和形式,和現(xiàn)存《職貢圖》也完全一樣。

根據(jù)以上情況,可以肯定這張畫原本正是蕭繹在大同六年前后所作的《職貢圖》,也是最早的《職貢圖》。這張畫在唐代仍作為梁元帝的作品,《唐書·藝文志》上就有“梁元帝《職貢圖》一卷”的記載。但到宋代以后,這張畫被誤認為是唐閻立德的繪畫。同時又有其他摹本傳為閻立本的《諸夷圖》,一些偽造的卷子卻被稱為《梁元帝職貢圖》。

據(jù)《石渠寶笈》卷三十二載,現(xiàn)存《職貢圖》當時尚存二十五段,卷后有“贊”,其后有宋熙寧蘇子容題字、元康里巙巙和王余慶跋。由于元代題跋中提到閻立德的《王會圖》,明清均誤以為此圖即閻立德所畫,故定為《閻立德職貢圖》。《石渠寶笈》所記原畫題贊,則提供了原畫是《梁元帝職貢圖》的證據(jù):“……承我乾行,戒示景福,北通元(疑原為玄)……(缺),茲海無際,陰山接天,遐哉鳥穴,永矣雞田。……”如將這段題贊來對照《藝文類聚》所引《職貢圖贊》:“北通玄菟,南漸朱鳶。交河悠遠,合浦回邅。茲海無際,陰山接天。遐哉鳥穴,永矣雞田。”不難發(fā)現(xiàn)后四句全同,前四句正是上面圖贊上所缺佚的部分。

既然《職貢圖》與《職貢圖贊》都與文獻記載相符,而且圖與圖贊原來均在一起,那就可以毫無疑義地進一步肯定原本是梁元帝的《職貢圖》了。

現(xiàn)《職貢圖》卷只存前十二段,其他乾隆時所見另十三段和贊、跋等均不知去向。雖然從這些材料也可比較清楚了解蕭繹《職貢圖》的原貌,但所以只能說“原本”是蕭繹的《職貢圖》,還由于現(xiàn)存殘本是北宋的摹本。這可從蘇頌的題記得到很確實的記載及年代:“熙寧丁巳,傳張次律國博本。杭州山堂校過。子容題。”明顯系在宋熙寧十年(1077)傳摹的。另外,我們還可從畫上文字找到旁證。

唐宋時代避諱的風氣最盛,為避諱常改字、空字、改音或缺筆。現(xiàn)存圖卷中“敬”寫成“ ”,這正是宋代為避趙匡胤、趙玄朗、趙敬諸人諱的實例。也證明現(xiàn)圖摹繪于熙寧年間。

”,這正是宋代為避趙匡胤、趙玄朗、趙敬諸人諱的實例。也證明現(xiàn)圖摹繪于熙寧年間。

蕭繹的《職貢圖》真實地紀錄與描繪了當時外族的人物形象與風土人情,在藝術史上具有重要價值。此圖人物的基本形態(tài)相當準確,并且已在探求不同地區(qū)人物的性格和情態(tài)。比較圖中南方狼牙修國、東方倭國、西方滑國的使者形象,可以深切地感到他們之間不同的風土氣質,作者將不同的服飾裝束、不同的顏面膚色和不同的舉止動態(tài),有機地結合在一起,表現(xiàn)不同人物的氣質和習慣,甚至從手腳的處理上,也能感覺出各各不同的習慣性動作。滑國使者的袖手而立,表現(xiàn)了濃厚的西北方民族的氣息;狼牙修使者交臂蹺足,卻是另一種熱帶氣氛;倭國使者合掌踉蹌,透露著島國風情。當然這張畫重要的成就,還在于人物面貌的刻畫。因此,即使動作服飾極少區(qū)別的周古柯、呵跋檀、胡密丹等國的使者形象,也仍然反映了不同的氣質和形態(tài)。其實各使者的性格都有著不同情態(tài),有的文靜、秀弱;有的樸質、豪爽;有的機智、慧敏,各有顯著的地方特征。而這些不同的人物,都有作為使者的恭敬或喜悅的表情。這也許正是作者在《職貢圖》上所追求的多樣性與統(tǒng)一性。可能是由于題材本身的限制,不得不從作者同一個方面、同一個角度、大致相同的動作中,來處理這么許多的人物形象。由于時代和技巧的局限,某些人物比例、手足位置以及服裝處理等,其表現(xiàn)技法,比較生疏、稚拙,不及人物面貌描繪的熟練。

《職貢圖》在一定程度上贊頌了各族人民間的經(jīng)濟文化交流和友好相處,是研究我國當時各族人民間關系的重要史料與藝術主題。

上一篇:《尸毗王本生圖》原圖影印與賞析

下一篇:《五牛圖》原圖影印與賞析