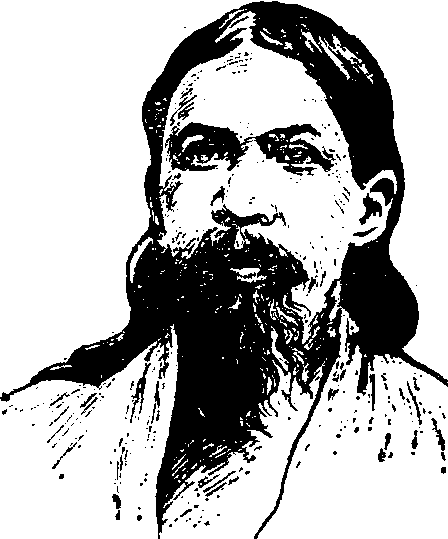

高士·奧若賓多(Aurobindo Ghose,1872—1950),印度著名的小資產(chǎn)階級(jí)革命家,國大黨激進(jìn)派領(lǐng)導(dǎo)人之一,1910年后成為瑜伽①信奉者和宗教哲學(xué)家。

奧若賓多1872年8月15日生于印度加爾各答。父親是個(gè)醫(yī)官,最初希望兒子接受西方教育,七歲就把他送到英國求學(xué)。由于不滿英國殖民者殘暴地欺壓印度人民,后來他在書信中又用民族主義思想陶冶兒子。奧若賓多在劍橋大學(xué)念書時(shí),參加該校印度籍學(xué)生組織的各種活動(dòng),發(fā)表愛國主義演講。這成了他在1890年印度文官考試中,成績優(yōu)異而未被錄取的真正原因,從而使他親身感受到英國對(duì)印度人的歧視。離英前,他在倫敦參加印度愛國學(xué)生秘密組織:“蓮花與短劍”,宣誓要為解放祖國貢獻(xiàn)力量。但這個(gè)組織還沒有開展活動(dòng),其成員就紛紛離開英國。奧若賓多也于1893年回到印度,先在巴洛達(dá)土邦政府部門服務(wù),后任巴洛達(dá)學(xué)院副院長。

在英國讀書時(shí),奧若賓多以為印度的民族解放運(yùn)動(dòng)頗有起色;回國后,他看到的卻是沉寂的情景。他起先感到困惑,通過幾個(gè)月的觀察,自認(rèn)為找到了癥結(jié)。1893年到1894年初,他寫了一組文章,標(biāo)題為《除舊布新》,匿名發(fā)表在孟買《印度教之光》周報(bào)上,對(duì)國大黨的路線作了尖銳批判。文章指出國大黨局限于要求改良的目的“是錯(cuò)誤的”,它用以指導(dǎo)運(yùn)動(dòng)的精神“不是真誠和全心全意的”,它使用的方法“不是正確的”,它選擇的領(lǐng)導(dǎo)人“不配作領(lǐng)導(dǎo)人”。簡(jiǎn)言之,“現(xiàn)在給我們帶路的人是瞎子,縱然不是全瞎,也是只有一只眼”。

1895年,印度民族解放運(yùn)動(dòng)出現(xiàn)了新局面。這年,蒂拉克提出了爭(zhēng)取司瓦拉吉(意為自治)的綱領(lǐng)口號(hào),為印度的民族解放運(yùn)動(dòng)制定了革命目標(biāo)。國大黨內(nèi)的小資產(chǎn)階級(jí)民主主義者開始發(fā)動(dòng)和組織群眾,為司瓦拉吉而斗爭(zhēng)。馬哈拉施特拉、孟加拉等地還出現(xiàn)了一些主張暴力革命的秘密組織。

奧若賓多看到這個(gè)新潮流的涌起,無限興奮。1902年,他首次參加國大黨年會(huì),晤見蒂拉克,表示支持司瓦拉吉政治綱領(lǐng)。他和孟買、孟加拉的秘密革命組織建立了接觸。這時(shí),在他心中,一個(gè)解放印度的戰(zhàn)略計(jì)劃逐漸形成。這就是:一面廣泛發(fā)動(dòng)群眾,利用合法形式進(jìn)行斗爭(zhēng),把國大黨變成領(lǐng)導(dǎo)群眾斗爭(zhēng)的戰(zhàn)斗司令部;一面在全國各地建立秘密革命組織,訓(xùn)練革命者,準(zhǔn)備武裝斗爭(zhēng),以便在條件成熟時(shí),用暴力奪取全國勝利。在國大黨內(nèi)小資產(chǎn)階級(jí)革命派領(lǐng)導(dǎo)人中,他是第一個(gè)把合法斗爭(zhēng)和武裝斗爭(zhēng)相互配合,作為完整的斗爭(zhēng)策略,制定了明確計(jì)劃,并力圖付諸實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)人。

這以后,奧若賓多派人到孟加拉建立秘密組織。他本人也數(shù)次到孟加拉了解秘密組織的工作情況,還和領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)設(shè)在孟買的一個(gè)西印度的秘密組織有過接觸。

奧若賓多進(jìn)行革命活動(dòng)時(shí),曾以西方各國革命斗爭(zhēng)史為借鑒,以歐、美資產(chǎn)階級(jí)自由、平等思想作指針。隨著運(yùn)動(dòng)的開展,他考慮問題的出發(fā)點(diǎn)發(fā)生了變化。他認(rèn)為,單純襲用西方的思想不利于印度的復(fù)興,印度的民族運(yùn)動(dòng)應(yīng)該扎根于印度自己的文明、自己的傳統(tǒng)之中。用他的話說:“未來的偉大應(yīng)當(dāng)建筑在過去的偉大的基礎(chǔ)上”,“過去的理想的偉大是未來更偉大的理想的前提”。他強(qiáng)調(diào)要以印度文明的價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)重建印度。他認(rèn)為,印度文明應(yīng)該集中地表現(xiàn)在印度教學(xué)說上。這樣,奧若賓多就把政治和印度教思想摻雜在一起。這個(gè)傾向首先表現(xiàn)在他為發(fā)動(dòng)愛國青年參加秘密革命組織而寫的《巴瓦尼女神廟》這本書上。該書用宗教術(shù)語闡述秘密革命組織的行動(dòng)計(jì)劃。奧若賓多指望,政治斗爭(zhēng)披上宗教外衣后,能利用人們對(duì)宗教的熱情,喚起他們的愛國激情,為擴(kuò)大秘密組織打開一條道路。

1905—1908年,印度民族解放運(yùn)動(dòng)進(jìn)入高潮。孟加拉人民反分割斗爭(zhēng)很快發(fā)展為群眾性的抵制英貨和司瓦德西(意為自產(chǎn))運(yùn)動(dòng),在印度各地引起廣泛的反響。蒂拉克號(hào)召人民把反分割、抵制英貨、司瓦德西和爭(zhēng)取司瓦拉吉的斗爭(zhēng)結(jié)合起來。這個(gè)號(hào)召在孟加拉得到以比·巴爾為代表的小資產(chǎn)階級(jí)民主派的熱烈響應(yīng),也遇到了來自資產(chǎn)階級(jí)和地主方面的強(qiáng)大阻力。正是在這個(gè)重要時(shí)刻,奧若賓多辭去在巴洛達(dá)的職務(wù),來到孟加拉,全力投入這場(chǎng)斗爭(zhēng)。他很快成為孟加拉公認(rèn)的激進(jìn)派領(lǐng)導(dǎo)人之一。

最初,奧若賓多擔(dān)任民族學(xué)院的院長。這是孟加拉激進(jìn)民族主義者為實(shí)行民族教育而創(chuàng)辦的一所高等學(xué)校。不久,他應(yīng)比·巴爾的邀請(qǐng),參加了《向祖國致敬報(bào)》的編輯工作,成了實(shí)際上的主編。他認(rèn)識(shí)到,孟加拉運(yùn)動(dòng)深入發(fā)展的關(guān)鍵,是把小資產(chǎn)階級(jí)民主派的力量組織起來,從溫和派手里奪取運(yùn)動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)。他和比·巴爾一起,在小資產(chǎn)階級(jí)民主派中反復(fù)強(qiáng)調(diào):組織起來,公開作為國大黨一個(gè)派別出現(xiàn)的必要性;號(hào)召各地的小資產(chǎn)階級(jí)民主派密切配合,統(tǒng)一行動(dòng)。他的努力取得了成果。據(jù)他后來回憶說,1906年國大黨年會(huì)之前,他召集了一個(gè)國大黨先進(jìn)青年集團(tuán)的會(huì)議。他們決定公開成立一個(gè)新的政治派別,和蒂拉克領(lǐng)導(dǎo)的馬哈拉施特拉的相應(yīng)集團(tuán)攜起手來,共同對(duì)溫和派進(jìn)行斗爭(zhēng)。他們還決定,把《向祖國致敬報(bào)》變成孟加拉小資產(chǎn)階級(jí)民主派的機(jī)關(guān)報(bào)。這樣,當(dāng)國大黨1906年在加爾各答舉行年會(huì)時(shí),孟加拉小資產(chǎn)階級(jí)民主派就有可能作為一支有組織的強(qiáng)大力量出現(xiàn)在年會(huì)上,從而大大增強(qiáng)以蒂拉克為首的全印小資產(chǎn)階級(jí)民主派的陣容。在這次年會(huì)上,奧若賓多和蒂拉克一起對(duì)溫和派進(jìn)行了斗爭(zhēng),終于使年會(huì)通過了司瓦拉吉、司瓦德西、抵制英貨和民族教育等決議。

在國大黨激進(jìn)派領(lǐng)導(dǎo)人中,奧若賓多的觀點(diǎn)在當(dāng)時(shí)是最激進(jìn)的。蒂拉克出于策略考慮,故意只提司瓦拉吉而不明確提出獨(dú)立的口號(hào)(但他從一開始就明確,司瓦拉吉就是要求獨(dú)立)。1905年,蒂拉克提出把消極抵抗作為爭(zhēng)取司瓦拉吉的斗爭(zhēng)手段后,奧若賓多對(duì)這個(gè)問題提出自己的見解,發(fā)展了蒂拉克的思想。他認(rèn)為,一個(gè)被壓迫民族對(duì)于外國統(tǒng)治實(shí)行有組織的抵抗有三種手段:消極抵抗,非武裝的積極抵抗和武裝抵抗。采取哪種手段要依情況而定。三者是互相聯(lián)系、可以轉(zhuǎn)化的。他說:“只要統(tǒng)治當(dāng)局的行動(dòng)是和平的,……消極抵抗者就謹(jǐn)守消極態(tài)度。如果政府超出這個(gè)界限,后者決不會(huì)束縛自己的手腳,哪怕是一分鐘”。奧若賓多這個(gè)思想的意義在于,他認(rèn)為武裝反抗是合法斗爭(zhēng)的后盾和斗爭(zhēng)的最后手段,這就指明了合法斗爭(zhēng)和武裝斗爭(zhēng)之間的正確關(guān)系。把消極抵抗和武裝抵抗銜接起來,這是奧若賓多思想的獨(dú)到之處。

1905年以后,由于運(yùn)動(dòng)的目標(biāo)、道路已基本明確,發(fā)動(dòng)群眾的根本途徑在于,把反帝斗爭(zhēng)和改善下層人民的境遇結(jié)合起來,并提出明確的斗爭(zhēng)綱領(lǐng)。但奧若賓多沒能這樣做。他認(rèn)為訴諸宗教是發(fā)動(dòng)群眾的最好辦法。他在一篇文章中寫道:“給印度政治灌注宗教熱情和精神性,對(duì)在印度造成一個(gè)偉大的強(qiáng)有力的政治復(fù)興是不可少的條件”。

1907年,殖民當(dāng)局在鎮(zhèn)壓群眾運(yùn)動(dòng)的同時(shí),加緊拉攏溫和派。溫和派決定收縮運(yùn)動(dòng),于是在1907年國大黨年會(huì)上制造分裂,把所謂“極端派”排除出國大黨。運(yùn)動(dòng)面臨逆境。奧若賓多束手無策,僅以“宗教民族主義”的說教鼓動(dòng)群眾。說什么:“民族主義是一種來自神的宗教”;為爭(zhēng)取司瓦拉吉而斗爭(zhēng)就是完成神賦予的使命,就是對(duì)神的虔誠;“當(dāng)你相信神,相信神在指導(dǎo)你,……還有什么可怕的呢?世界上所有力量對(duì)存在你身上的神,對(duì)這個(gè)不生不死、刀槍不入、水火無傷的神是無能為力的”等等。他在孟買等地發(fā)表這類演講時(shí),曾使一些愛國青年熱血沸騰。但在熱情過后,沒有給運(yùn)動(dòng)帶來絲毫進(jìn)展。

1908年5月,奧若賓多被捕入獄。當(dāng)局說他參與個(gè)人恐怖活動(dòng),但始終找不到確鑿證據(jù);一年后,被釋放。被捕入獄的突然打擊,出獄后政治形勢(shì)的變化,使他感到沮喪。正如他自己所說:“當(dāng)我進(jìn)監(jiān)獄時(shí),整個(gè)國家響徹了‘向祖國致敬’的呼聲,充滿了民族的希望,這是從衰落中重新站起來的千百萬人的希望。當(dāng)我從監(jiān)獄出來時(shí),我還想聽到這個(gè)呼聲。然而,這里只有沉寂,全國一片死靜,人民似乎意志消沉。……沒有人知道出路何在。”

在這種情況下,奧若賓多喪失了信心和勇氣。雖然他并沒有立即脫離政治運(yùn)動(dòng),但是從他出獄后辦的兩種報(bào)刊——《達(dá)摩》和《作業(yè)瑜伽信奉者》的內(nèi)容上,甚至名稱上,都可以看出,他對(duì)政治斗爭(zhēng)的熱忱已被對(duì)宗教學(xué)說的熱情所取代。人們從上述報(bào)紙上還能讀到繼續(xù)斗爭(zhēng)的號(hào)召,但主要是號(hào)召人們依靠修身養(yǎng)性、自我完善的辦法,爭(zhēng)取最終達(dá)到與神冥合。印度的復(fù)興運(yùn)動(dòng)已被解釋為精神運(yùn)動(dòng),政治斗爭(zhēng)則被說成是實(shí)現(xiàn)精神解放的序曲。他的報(bào)紙?jiān)絹碓较褡诮虉F(tuán)體的喉舌了。

奧若賓多利用印度教發(fā)動(dòng)群眾,沒有把群眾運(yùn)動(dòng)發(fā)動(dòng)起來,連他自身也讓印度教所征服。既要領(lǐng)導(dǎo)革命,又做瑜伽信徒,這本身就是矛盾。在政治形勢(shì)發(fā)生急劇變化后,他自然就越來越傾向后者。

但是,廣大群眾依然把他看作領(lǐng)導(dǎo)人。秘密組織成員繼續(xù)找他聯(lián)系。有人建議他繼續(xù)辦《向祖國致敬報(bào)》。對(duì)此,殖民當(dāng)局感到不安,決定再次對(duì)他進(jìn)行迫害。

奧若賓多聽到這個(gè)消息后決定出走。有人勸他流亡到英屬印度以外的地方繼續(xù)進(jìn)行政治斗爭(zhēng)。他沒有選擇這條路,而是選擇了另一條道路,這就是完全退出政治舞臺(tái),徹底轉(zhuǎn)向宗教。

1910年2月底,他秘密來到法屬昌德爾那戈?duì)枺?4月赴法屬本地治里,在那里隱居,從事瑜伽,研究哲學(xué)。后來,他在自己的記述中把這一行動(dòng)說成是接到神的指令,并解釋說,他已經(jīng)看到,英國將迫于印度的抵抗和國際事件的影響而允許印度獨(dú)立,因而,他個(gè)人參與政治“不再是絕對(duì)必要了”,相反,擺在他面前的“精神工作”的重要性越來越清楚,“應(yīng)集中全力進(jìn)行這項(xiàng)工作”。奧若賓多終于成為印度政治舞臺(tái)上一顆倏忽即逝的流星。

從隱居本地治里起,奧若賓多就不再參與政治,他辦的刊物《雅利安》雖不點(diǎn)名批判英國殖民統(tǒng)治,也不對(duì)印度民族解放運(yùn)動(dòng)以任何評(píng)論,然而,他對(duì)帝國主義榨取印度財(cái)富,對(duì)帝國主義的壟斷、集權(quán)化和對(duì)外擴(kuò)張?zhí)岢雠校谕《饶軌颡?dú)立。第二次世界大戰(zhàn)中,他反對(duì)日本侵略,支持同盟國反法西斯的戰(zhàn)爭(zhēng)。1947年,印度獲得獨(dú)立,他去信表示祝賀,聲稱他建立自由統(tǒng)一的印度的夢(mèng)想正在變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。

奧若賓多在隱居地集結(jié)了一批弟子,形成一個(gè)修道院,悉心研究和實(shí)踐瑜伽。與此同時(shí),他總結(jié)了以往的印度教哲學(xué),吸取西方自然科學(xué)研究成果和資產(chǎn)階級(jí)先進(jìn)思想,提出了一套精神進(jìn)化論哲學(xué),對(duì)印度資產(chǎn)階級(jí)哲學(xué)體系的形成影響很大。

他的這一套精神進(jìn)化論哲學(xué),盡管整個(gè)體系是唯心主義的,但就其社會(huì)觀來說,其中一些論點(diǎn),如社會(huì)進(jìn)化的最終目標(biāo)是建立“人類的大同”,世界上將不再存在“壓迫、傾軋、對(duì)抗和戰(zhàn)爭(zhēng)”;國家與國家間將在同一精神的基礎(chǔ)上相互尊重,共同發(fā)展,最終達(dá)到人類統(tǒng)一等等,表明他渴望建立一個(gè)民族平等的世界。不過,他的哲學(xué)不是指引人們?nèi)ミM(jìn)行反帝反殖斗爭(zhēng),而是鼓吹精神進(jìn)化、自我完善。這種哲學(xué)對(duì)印度民族解放運(yùn)動(dòng)的發(fā)展起不了指導(dǎo)作用,至多表示對(duì)美好前景的向往。哲學(xué)上的矛盾正是他生活道路上的矛盾的真實(shí)寫照。

奧若賓多的主要著述有:《關(guān)于瑜伽的解釋》、《圣哲行傳》、《人類統(tǒng)一的理想》等;1952年,在他逝世兩年后,出版了《戰(zhàn)后的詩篇》一書。

上一篇:高·蘭

下一篇:高斯