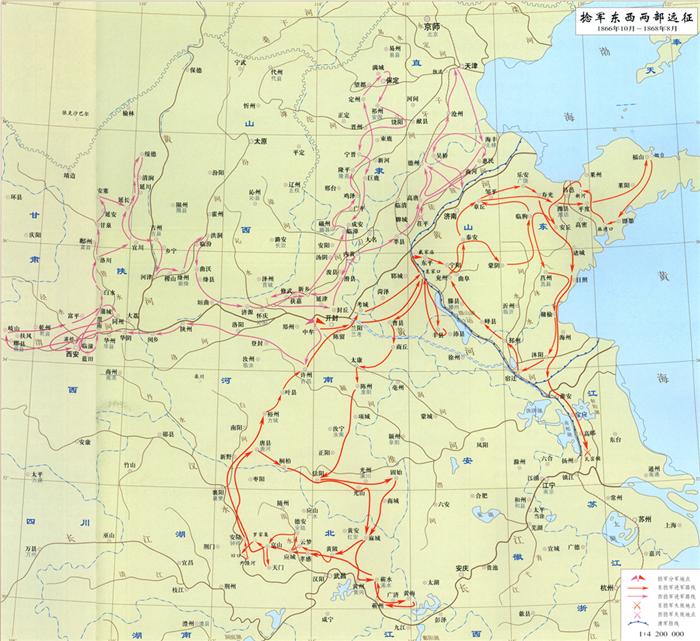

捻軍東西兩部遠征(1866年10月~1868年8月)

1866年(清同治五年)10月至1868年(同治七年)8月,捻軍一分為二,梁王張宗禹等率西捻軍西進陜甘,遵王賴文光等率東捻軍與清軍周旋于中原,直至兩軍分別失敗。

1866年10月20日,賴文光率東捻軍2萬余人由河南中牟返回山東,擬攻破清軍運河防線,進入較為富庶的地區。但在鄆城東北的袁家口等地數次搶渡,均未成功。12月初放棄原計劃,回經河南于12月下旬進入湖北,擬入川向西捻軍靠攏。清欽差大臣李鴻章調集10萬大軍于河南、湖北,企圖將東捻軍消滅于鄂東地區。1867年1月,東捻軍在安陸(今湖北鐘祥)羅家集、德安(今湖北安陸)楊家河連敗湘、淮軍,殲敵數千人。2月,在京山尹漋河先勝后敗,折損將士1.8萬余人,特別是數次搶渡漢水不成,使入川、陜的計劃受阻。從2月下旬至6月上旬,東捻軍轉戰于河南、湖北,伺機西進,均被堵截,不得不放棄原定計劃,再入山東,6月13日在東平戴家廟一帶突破運河防線,進入運河東部地區。李鴻章采取“扼地兜剿”方針,重兵布防黃河、運河、膠萊河、六塘河。東捻軍左沖右突,雖于8月中旬突破膠萊河防線,但仍陷于清軍河防包圍圈中,無法發揮流動作戰的長處,越戰越被動。1868年初,東捻軍于江蘇沭陽南突破六塘河防線南下。1月5日在揚州瓦窯鋪被淮軍擊敗,賴文光被俘,后遇害。

西捻軍3萬余眾,以“前進陜甘,連結回眾”,建立新基地為目標,于1866年11月上旬由河南進入陜西華陰縣境。1867年1月23日,在西安東郊十里坡設伏,大敗尾追的湘軍。隨后圍攻西安月余未下,遂沿渭河南岸西走,3月下旬在郿縣(今陜西眉縣)以西渡過渭河,與回民軍取得聯系。此后,兩軍配合,轉戰渭水南北,挫敗了清陜甘總督左宗棠聚殲捻軍于渭河以北,涇、洛兩水之間的企圖,于10月下旬在白水一帶突破清軍防線,進入陜北地區。12月,張宗禹獲知東捻軍在山東處境艱危,遂率所部于壺口一帶搶渡黃河進入山西,先佯作進攻太原,再轉兵南下,于1868年1月初進至河南濟源城下,旋向東北方向突進,下旬渡過漳河,進入直隸(今河北)境內,2月進至保定、滿城一帶。清朝廷急命恭親王奕訢為大將軍,調集重兵圍追堵截西捻軍。此時,東捻軍已覆滅,西捻軍孤軍轉戰,進失所倚,退失所歸,行動盲目。4月底,南下山東,陷于清軍河防圍困之中,在方圓六七百里范圍內,北沖南突,數次搶渡運河不成。最后,重蹈東捻軍覆轍,8月中,在山東荏平徒駭河邊全軍覆沒,張宗禹不知所蹤。捻軍起義至此結束。

捻軍使用過的螺號

捻軍使用過的手槍

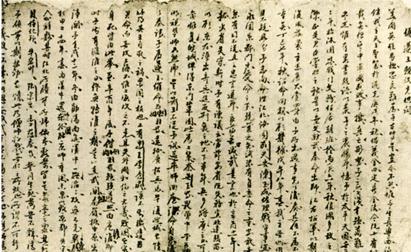

太平天國失敗后,遵王賴文光率東捻軍堅持斗爭達數年之久。一868年一月,賴文光率捻軍殘部敗于揚州東北,英勇就義。圖為清廷記錄的賴文光的“供詞”。

上一篇:《平型關戰斗(197年9月5日)》真實記錄與故事

下一篇:《捻軍伏殲清軍僧格林沁部(1864年1月~1865年5月)》真實記錄與故事