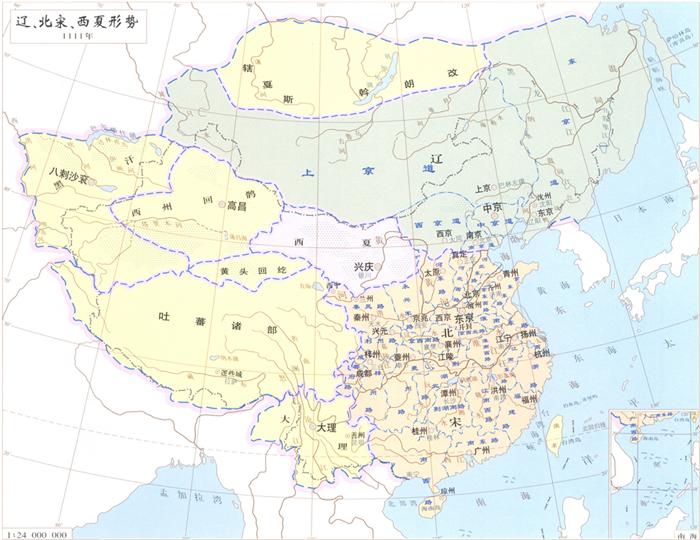

遼、北宋、西夏形勢(shì)(1111年)

后周顯德七年(960年),殿前都點(diǎn)檢趙匡胤發(fā)動(dòng)陳橋兵變,取代后周,建立宋朝,史稱(chēng)北宋,改年號(hào)建隆,都開(kāi)封。

北宋建立初期,北邊有遼朝和遼朝控制下的北漢,南方有吳越、南唐、荊南(南平)、湖南、南漢、后蜀等割據(jù)政權(quán)。為實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一,太祖趙匡胤在平定內(nèi)亂后,加強(qiáng)中央集權(quán),改革軍制、發(fā)展生產(chǎn)。經(jīng)過(guò)三年儲(chǔ)備,確定“先易后難”、“先南后北”的戰(zhàn)略決策。北宋乾德元年(963年),北宋軍隊(duì)首先出兵南平,占領(lǐng)江陵府(今湖北荊州),南平遂平;接著又南下平定湖南;三年(965年)滅后蜀;開(kāi)寶三年(970年)發(fā)兵嶺南,四年滅南漢;七年進(jìn)攻江南,八年滅南唐。宋太祖曾兩次發(fā)兵攻北漢,均未捷。宋太宗趙光義繼位后,使用政治壓力,迫使吳越的錢(qián)俶和割據(jù)福建漳泉二州的陳洪進(jìn)納地歸附,浙、閩亦納入版圖。太平興國(guó)四年(979年)初,宋太宗親率大軍北征滅掉北漢,完成了南北方主要地區(qū)的統(tǒng)一。

至此,北宋疆域,東、南至海,北以天津海河——山西雁門(mén)關(guān)一線(xiàn)與遼接界,西北以陜西橫山、甘肅東部、青海湟水流域與西夏、吐蕃接界,西南以岷山、大渡河與吐蕃、大理接界,南與越南接界。

據(jù)《宋史·地理志》記載,北宋極盛時(shí),轄26路、34府、317州(監(jiān))、1,234縣。

太平興國(guó)四年,宋太宗乘滅北漢之勢(shì),欲一舉收復(fù)燕云十六州,結(jié)果在高梁河之戰(zhàn)中被遼軍擊敗。雍熙三年(986年),宋太宗派三路大軍攻遼,東路主力軍在岐溝關(guān)之戰(zhàn)中被遼軍擊敗,遂全線(xiàn)潰敗。景德元年(1004年),遼軍大舉南下,直趨黃河邊的澶州(今河南濮陽(yáng)),宋真宗趙恒御駕親征,小挫遼軍。雙方遂訂“澶淵之盟”。此后120年,雙方和平相處。

咸平五年(1002年),黨項(xiàng)族首領(lǐng)李繼遷攻北宋,攻下靈州(今寧夏吳忠北),建立都城。

寶元元年(1038年),李繼遷孫子元昊繼位后公開(kāi)反宋,稱(chēng)帝自立,建大夏國(guó),史稱(chēng)西夏。都興慶府(今寧夏銀川)。三年至慶歷二年(1042年),元昊三次大規(guī)模攻宋,均獲勝利。后因遼夏矛盾激化,夏向宋稱(chēng)臣,宋夏大規(guī)模戰(zhàn)爭(zhēng)基本結(jié)束。西夏自元昊稱(chēng)帝,至末帝降蒙古,凡十帝,一百九十年先后與北宋、南宋王朝時(shí)戰(zhàn)時(shí)和。

北宋王朝以“不抑兼并”為治國(guó)之策,宋初土地兼并日甚;加之冗兵、冗官、冗費(fèi)泛濫成災(zāi),農(nóng)民負(fù)擔(dān)日益加重。農(nóng)民起義不斷爆發(fā)。北宋建國(guó)不久,四川地區(qū)便爆發(fā)了王小波、李順農(nóng)民起義;北宋中期,農(nóng)民起義愈演愈烈。北宋后期,內(nèi)外交困,民不聊生,爆發(fā)了著名的宋江起義和方臘起義。起義最終被宋廷鎮(zhèn)壓,但起義給予了封建統(tǒng)治以沉重打擊。

遼天慶四年(北宋政和四年,1114年),女真族首領(lǐng)完顏阿骨打公開(kāi)反遼,攻占寧江城(今吉林松原東),次年稱(chēng)帝,建大金國(guó)。在達(dá)魯古城(今吉林扶余西北)和護(hù)步答崗兩殲遼軍主力。北宋宣和二年(1120年),宋金訂“海上之盟”,約定共擊遼國(guó)。四年,金軍攻占東京(今遼寧遼陽(yáng))、上京(今內(nèi)蒙古巴林左旗東南)、中京,宋軍兩攻南京(今北京)均失敗。冬,南京被金軍攻破,遼地盡為金有。

宣和七年(1125年),金滅遼后,揮師南下。靖康元年(1126年)金軍攻克宋都開(kāi)封。徽、欽二帝被金擄走。北宋亡。

上一篇:《西夏與金之戰(zhàn)(11~1年)》真實(shí)記錄與故事

下一篇:《隋末農(nóng)民起義(610~6年)》真實(shí)記錄與故事