承天祚命—帝王的承襲·兄終弟及與父子相傳

王國(guó)維在《殷周制度論》中認(rèn)為:“中國(guó)政治與文化之變革,莫?jiǎng)∮谝笾苤H。”并且說(shuō):“夏殷間政治與文化之變革,不似殷周之劇烈。”那么殷商與周代在君位傳襲方面的重要區(qū)別則在于殷商是兄終弟及,周代是父死子繼。

商原是居住在黃河下游的一個(gè)部落。它有著悠久的歷史,相傳契是商的始祖。據(jù)《史記·殷本紀(jì)》記載,在商湯建國(guó)之前,商族也還是采用父子相傳的世系制度,從契至湯,父子相傳一共十四代。見(jiàn)下表:

殷商兄終弟及

可是商湯即位以后,則主要采用兄終弟及的形式。從湯至紂共三十一王,兄終弟及者共十四王。父死子繼者亦非長(zhǎng)兄或兄之子,而多是弟之子嗣位,如小甲、仲丁、祖乙、武丁、廩辛、武乙諸王都是這樣。

至于為什么采用這種方式相傳王位,現(xiàn)在尚無(wú)足夠的文獻(xiàn)資料加以說(shuō)明。看來(lái),在殷代,帝王世襲制度仍帶有很強(qiáng)的隨機(jī)性,并沒(méi)有嚴(yán)格法定的嫡庶之制。

兄終弟及制的優(yōu)點(diǎn)在于王位相傳不會(huì)因子幼而出現(xiàn)強(qiáng)臣攝政現(xiàn)象,當(dāng)然也不絕對(duì)是這樣,只是一般而言。相對(duì)來(lái)說(shuō),兄死后傳給弟弟,比直接傳給年幼尚無(wú)太多政治經(jīng)驗(yàn)的兒子恐怕更易于鞏固王位,這大概也是商代采用兄終弟及制的初衷吧。但問(wèn)題在于,如果王弟太多,那么究竟傳給哪位弟弟,這就會(huì)帶來(lái)爭(zhēng)執(zhí),并直接危及王位的鞏固。正如司馬遷所說(shuō):“自仲丁以來(lái),廢適而更立諸弟子,弟子或爭(zhēng)相代立,比九世亂,于是諸侯莫朝。”(《史記·殷本紀(jì)》)所以商朝后期也只好采用父子相傳的辦法,以便鞏固王位。

周代父死子繼

王國(guó)維在《殷周制度論》中曾說(shuō):“欲觀周之所以定天下必自制度始矣。周人制度之大異于商者,一曰立子立嫡之制,由是而生宗法。”也就是說(shuō),西周制度的一個(gè)顯著特點(diǎn),即在于立子立嫡并由此而產(chǎn)生宗法制度。

所謂宗法,是從以血緣為基礎(chǔ)的氏族組織演變而來(lái)的。還在商朝末年,王位的繼承和宗法關(guān)系已經(jīng)緊密揉合在一起,從而賦予宗法關(guān)系以明顯的政治性質(zhì)。周朝建立以后,為了在廣大統(tǒng)治區(qū)內(nèi)鞏固奴隸制的統(tǒng)治秩序和適應(yīng)大規(guī)模的封邦建國(guó)的政治需要,遂建立了一套遠(yuǎn)比商朝完備的宗法制度。按西周宗法制度,宗族中有大宗小宗之分,周天子自稱(chēng)是上帝的長(zhǎng)子,因而是天下的大宗,同姓諸侯則為小宗。諸侯在其封國(guó)內(nèi)是大宗,卿大夫則為小宗。而卿大夫在其采邑內(nèi)又為大宗。無(wú)論王位、諸侯國(guó)君位以至卿大夫位,都由嫡長(zhǎng)子世襲,因此,貴族的嫡長(zhǎng)子(宗子)總是不同等級(jí)的大宗。大宗不僅享有對(duì)宗族成員的統(tǒng)治權(quán),而且享有政治上的特權(quán),因?yàn)樽诜ㄏ到y(tǒng)上的等級(jí)和政治上的等級(jí)是一致的。如周王在宗法上是天下的大宗,在政治上則為天下諸侯的共主和國(guó)王,這就形成了宗法組織與國(guó)家制度的緊密結(jié)合。

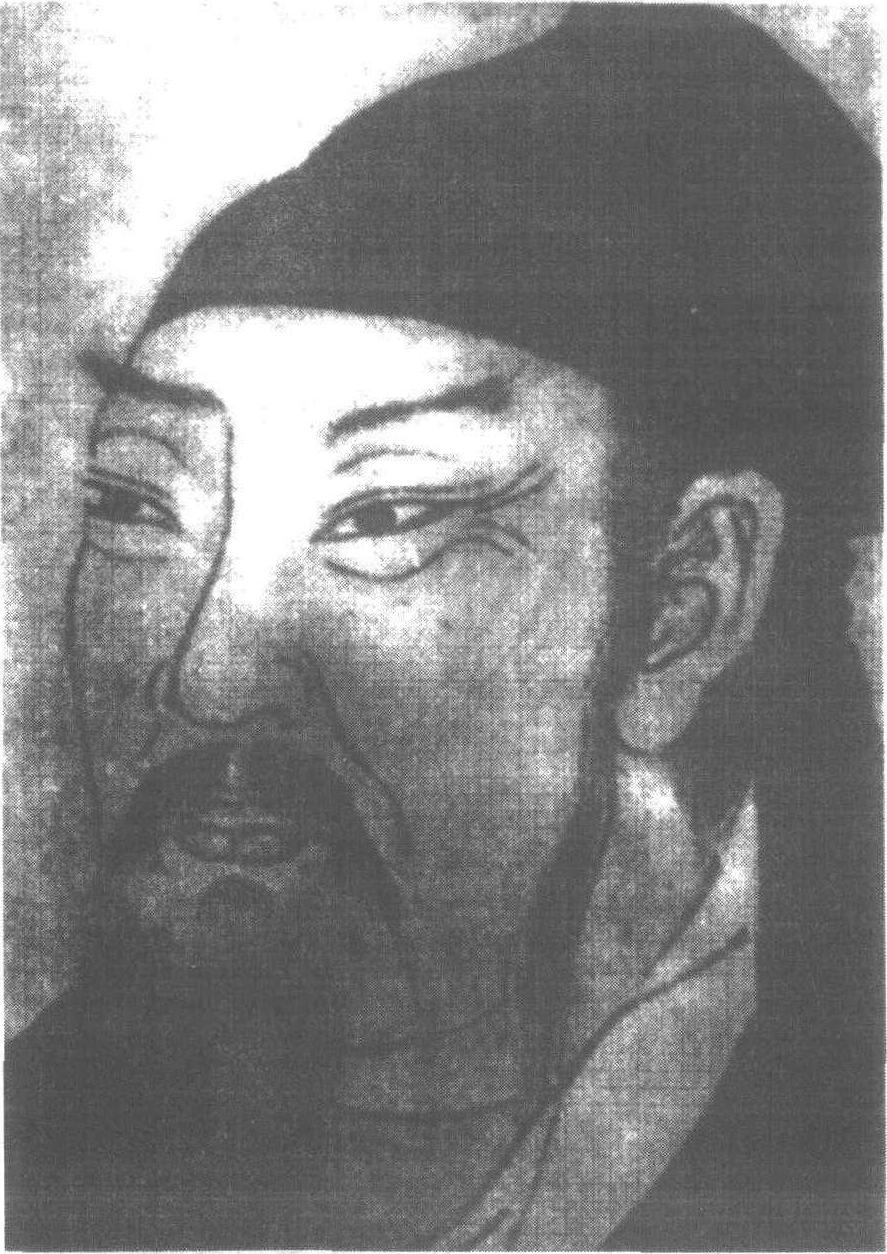

周公像(南薰殿舊藏《歷代圣賢人像》)

可以看出,周代的父終子繼制不是一般意義上的父子相傳,它有兩大條件:一是必須是長(zhǎng)子,一是必須是嫡子。它通過(guò)這種辦法,來(lái)協(xié)調(diào)統(tǒng)治者內(nèi)部的權(quán)力關(guān)系,確保王位世代由嫡長(zhǎng)子繼承,防止因繼承秩序上的紊亂而削弱整個(gè)貴族階級(jí)的統(tǒng)治力量。

王國(guó)維在《殷周制度論》中認(rèn)為,周代宗法制度的基本原則就是嫡庶之制。他說(shuō):“由傳子之制而嫡庶生焉。夫舍弟而傳子者所以息爭(zhēng)也。……所謂‘立子以貴不以長(zhǎng),立嫡以長(zhǎng)不以賢’者,乃傳子法之精髓。”王國(guó)維的分析道出了周初統(tǒng)治者確立宗法制度的本意。《呂氏春秋》中也有類(lèi)似的看法:“故先王立法:立天子,不使諸侯疑焉;立諸侯,不使大夫疑焉;立嫡子,不使庶孽疑焉。疑則爭(zhēng),爭(zhēng)則亂。是故諸侯失位則天下亂;大夫無(wú)等則朝廷亂;妻妾不分則家室亂;嫡庶無(wú)別則宗族亂。”這段話(huà)非常清楚地說(shuō)明周朝統(tǒng)治者建立宗法制度的目的,是為了防止統(tǒng)治者內(nèi)部秩序遭到破壞,所以必須確立一套嚴(yán)密的繼承制度—這就是立嫡長(zhǎng)子的宗法制度。而這種制度的最大優(yōu)點(diǎn)也在這里,即可以協(xié)調(diào)統(tǒng)治者內(nèi)部為王位繼承而帶來(lái)的糾紛。

應(yīng)該說(shuō),周代父子相傳的王位世襲制已經(jīng)比較完備,標(biāo)志著我國(guó)帝王因襲制度已初步建立起來(lái),周代的政治制度也受到后人尤其是儒家的敬仰。

周代父終子繼制度正像以后各朝各代一樣,所面臨的問(wèn)題就是繼位者年幼的問(wèn)題。而在這個(gè)過(guò)程中,應(yīng)該說(shuō)周公旦起到了一種關(guān)鍵性的作用。可以說(shuō)正是由于他的作用,才確保周王朝嫡長(zhǎng)子世襲制度的確立,并彌補(bǔ)了在這一歷史進(jìn)程中所具有的負(fù)面效應(yīng)。

我們知道,周武王滅商以后,過(guò)了兩年就病死了。繼位者是武王的長(zhǎng)子成王姬誦,可當(dāng)時(shí)他還是個(gè)襁褓之中的孩子,根本無(wú)法行使君王的職權(quán)。

周公攝政

周公旦是周文王之子,周武王之弟。他輔佐長(zhǎng)兄治理國(guó)家,和太公望姜尚是武王的左膀右臂。周公旦的封地在魯,可他并沒(méi)有去魯國(guó)赴任,只是讓他的兒子伯禽去了,而自己卻留在武王身邊,繼續(xù)輔佐武王治理國(guó)家。武王死后,周公旦攝政,也是一心一意地為國(guó)家效力。據(jù)《尚書(shū)大傳》說(shuō):“周公攝政,一年救亂,二年克殷,三年踐奄,四年建侯衛(wèi),五年?duì)I成周,六年制禮作樂(lè),七年致政成王。”可見(jiàn)他為周王政權(quán)的建立和鞏固有汗馬之功。

周公攝政,在當(dāng)時(shí)也遭到了一些人的反對(duì)和忌妒,其代表人物就是他的弟弟管叔鮮和蔡叔度。《史記·周本紀(jì)第四》中說(shuō):“成王少,周公恐諸侯畔周,公乃攝政當(dāng)國(guó)。管叔、蔡叔群弟疑周公,與武庚作亂,畔周。周公奉成王命,伐誅武庚、管叔、放蔡叔。”他帶兵平定了管叔蔡叔與武庚的叛亂,“行政七年,成王長(zhǎng),周公返政成王,北面就群臣之位”。足以證明,他的攝政,實(shí)在是當(dāng)時(shí)成王年幼所致,并無(wú)野心圖企王位。周公返政成王,也使得周王朝父子相繼的世襲制度得以貫徹。

總起來(lái)看,周代的父子相繼的確有優(yōu)于殷商的兄終弟及之處。而周代商,這也是歷史發(fā)展的必然。不過(guò)在當(dāng)時(shí),對(duì)于周王朝的統(tǒng)治者來(lái)說(shuō),還面臨著一個(gè)周滅商的合理性問(wèn)題。因?yàn)榘凑债?dāng)時(shí)的思想觀念,商為王,而周是臣,以臣犯君是否意味著違背天命呢? 其實(shí)這個(gè)問(wèn)題也就是改朝換代過(guò)程中的帝王相繼的問(wèn)題。

對(duì)于這個(gè)問(wèn)題,周公認(rèn)為:“天畏 (威)棐(非)忱(誠(chéng)),民情大可見(jiàn),小人難保。”“肆汝小子封,惟命不在常。”(《尚書(shū)·康誥》)也就是說(shuō),天威,即天命,不是可靠的,是不常在的,即不常在一姓,關(guān)鍵要注意“民情”,要重視人民的意愿。他還說(shuō):“我亦不敢寧于上帝命,弗永遠(yuǎn)念天威,越我民罔尤違,惟人,在我后嗣子孫。”“天不可信,我道惟寧(文)王德延。”(《尚書(shū)·君奭》)意思是說(shuō)他不敢安心天命,以至永遠(yuǎn)不想到天命,對(duì)人民無(wú)所違反怨恨。天命既然不敢知又不可信,就只有依靠人,依靠文王傳下來(lái)的德,依靠后嗣子孫。

既然天命是不常的,即不常在一姓,那么“革命”在周人看來(lái)就是合理的了。《尚書(shū)·多士》篇用殷革夏命、周革殷命的歷史說(shuō)明了這個(gè)道理,“我有周佑命,將天明威,致王罰,敕殷命終于帝。 肆爾多士,非我小國(guó)敢弋殷命,惟天不畀”。“上帝引逸,有夏不適逸……厥惟廢元命,降致罰,乃命爾先祖成湯革夏,俊民甸四方。”如果說(shuō),王位是天命的,而夏無(wú)道,商可伐之,那么,商無(wú)道,周伐之,都是符合天命的。既然商代夏是合理的,那么周代商也就不算違背天命,也同樣是合理的。

王國(guó)維認(rèn)為,殷周間的大變革,是“舊制度廢而新制度興,舊文化廢而新文化興”。這種說(shuō)法,基本上反映了實(shí)際的情況。商是奴隸制社會(huì),主要由奴隸主和奴隸兩大對(duì)立階級(jí)構(gòu)成。武王滅商以后,通過(guò)大分封,把文王開(kāi)始實(shí)行的封建制度逐步推廣到全國(guó)大多數(shù)地區(qū)。孔子說(shuō),周公定貢賦法有三條原則:施恩惠要厚,用民力要平,收租稅要輕。古書(shū)多言文王施仁政,孔孟不用說(shuō)了,連墨家也認(rèn)為:“昔者文王之治西土,若日若月,乍(作)光于四方。”(《墨子·兼愛(ài)中篇》)對(duì)此大加贊賞。可見(jiàn),周代商是一種歷史的進(jìn)步。

上一篇:鑄造靈魂—教育制度·儒家教育的內(nèi)容

下一篇:承天祚命—帝王的承襲·五行理論與地位轉(zhuǎn)承