道教建筑·武陟嘉應(yīng)觀

武陟嘉應(yīng)觀位于武陟縣東大劉莊和相莊之間,為全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位。

嘉應(yīng)觀南臨黃河,北依太行山,東靠京廣鐵路,西南1km是清雍正皇帝親自督導(dǎo)治理黃河時(shí)修筑的“御堤”。該觀創(chuàng)建于清代雍正元年至雍正四年(1723—1726)。自清康熙六十年(1721)八月至雍正元年,黃河曾四次在河南武陟縣境內(nèi)決口。為治黃安民,雍正皇帝登基前直接指揮堵口、筑壩工程,并于雍正元年口堵、堤成時(shí)敕建嘉應(yīng)觀。朝廷特命河道齊蘇勒派知名匠師,并調(diào)豫、秦、晉、魯、皖五省民工,遵照當(dāng)時(shí)北京皇宮的標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合滿族的傳統(tǒng)風(fēng)格營(yíng)建。雍正皇帝在中軸線建筑落成時(shí)欽賜龍匾,定名“嘉應(yīng)觀”,親自撰寫并書丹碑文,觀內(nèi)建有御碑亭。御碑鐵胎銅面。銅和鐵的熔點(diǎn)、凝固點(diǎn)均不同,兩種物質(zhì)很難結(jié)合在一起,即便用現(xiàn)代技術(shù)鑄造起來(lái)也有很大困難,因而該碑對(duì)于研究中國(guó)的冶鐵技術(shù)乃至中國(guó)的科技發(fā)展史均具有不可多得的價(jià)值。雍正四年,興建東西跨院,即河臺(tái)、道臺(tái)衙署。雍正皇帝兩次頒“祭告河神文”,形容黃河為“四瀆稱宗”,命欽差在嘉應(yīng)觀數(shù)次御祭河神。乾隆皇帝巡游至此,御書“瑞應(yīng)榮光”金字匾,懸于大殿門首。

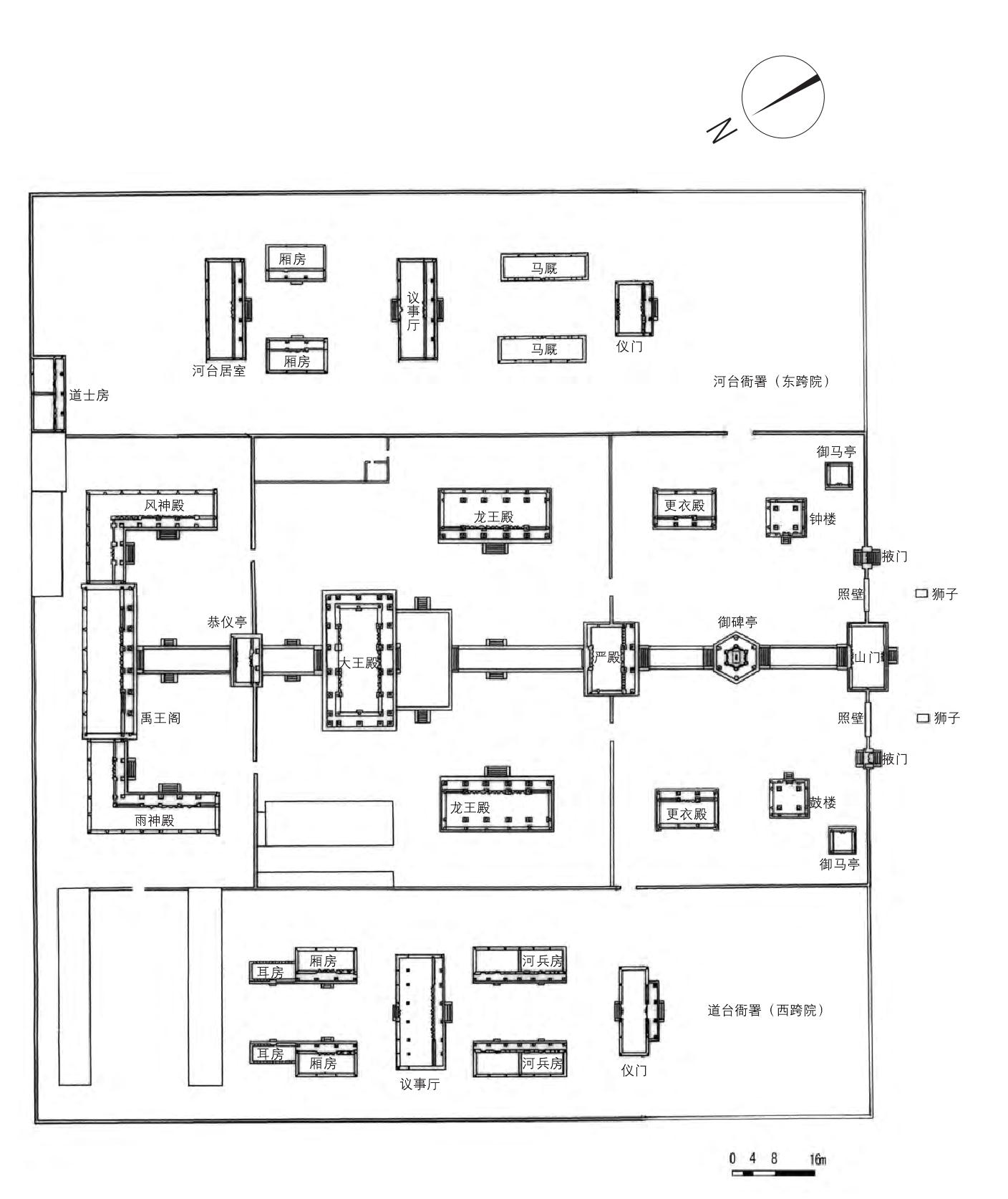

嘉應(yīng)觀占地9.3h㎡,分東、中、西三個(gè)院落。中部五進(jìn)院落為祭祀河神、巡河行宮建筑群,主要建筑有山門、東西掖門、東西二方亭、鐘鼓二樓、御碑亭、東西更衣殿、嚴(yán)殿、東西配殿、大王殿、過(guò)廳、禹王閣、風(fēng)神廟、雨神廟。嘉應(yīng)觀中院建筑造型、結(jié)構(gòu)具有官式建筑特征,是河南現(xiàn)存較少的清代官式建筑之一。建筑構(gòu)件上運(yùn)用木雕、磚雕、琉璃、鐵鑄、銅鑄等多種工藝,并融合了圓雕、高浮雕、鏤雕、陰刻等各種技術(shù),作品件件精妙完美、形象傳神,其數(shù)量之多、規(guī)模之大、工藝之精美均屬罕見,充分體現(xiàn)了清王朝鼎盛時(shí)期經(jīng)濟(jì)、文化的繁榮。嘉應(yīng)觀中大殿天花板上彩繪的65幅龍鳳圖案,為滿族風(fēng)格彩繪,不僅技藝精湛,而且聯(lián)系成組,是研究我國(guó)滿族文化藝術(shù)發(fā)展的珍貴實(shí)物資料。

東西跨院為清朝治理黃河的指揮中心,也是現(xiàn)存最早的、級(jí)別最高的治黃機(jī)構(gòu)。西跨院為原道臺(tái)衙署,現(xiàn)存建筑有儀門、河兵房、議事廳、廂房及耳房等;東跨院為原河臺(tái)衙署,現(xiàn)存建筑有儀門、西廂房、河臺(tái)居室、道士房等。東西兩跨院雖為衙署建筑,但與中軸線上的官式建筑有著截然不同的風(fēng)格。兩跨院多為硬山式建筑,卷棚或尖山脊結(jié)構(gòu),灰筒瓦屋面,多數(shù)前出廊,與豫北地區(qū)的民居極其相似。

武陟嘉應(yīng)觀為廟、衙署合一的清代建筑群,是黃河上規(guī)模最大、規(guī)格最高、保存最完整的黃河河神廟。嘉應(yīng)觀是治黃歷史的縮影,是黃河文化的代表之一。

山門(文宣提供)

山門磚雕(文宣提供)

總平面圖(文宣提供)

御碑亭(文宣提供)

銅殼鐵芯御碑(文宣提供)

大王殿(文宣提供)

恭儀亭(文宣提供)

大王殿天花(文宣提供)

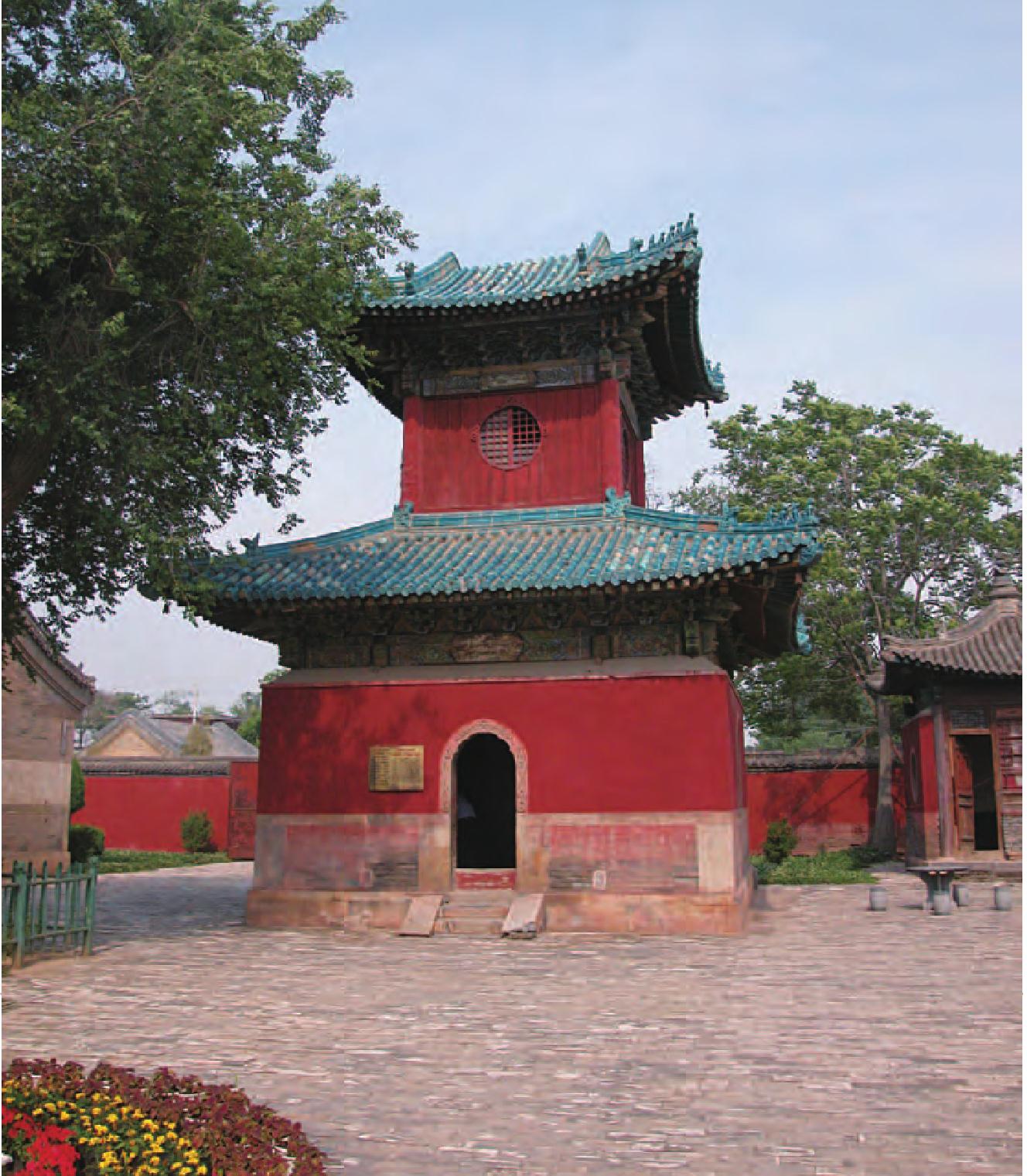

鼓樓(文宣提供)

上一篇:佛教建筑·武陟千佛閣

下一篇:佛教建筑·武陟妙樂寺塔