古代城址·商丘歸德府城墻

歸德府城位于商丘市睢陽區(qū),為全國重點文物保護單位。

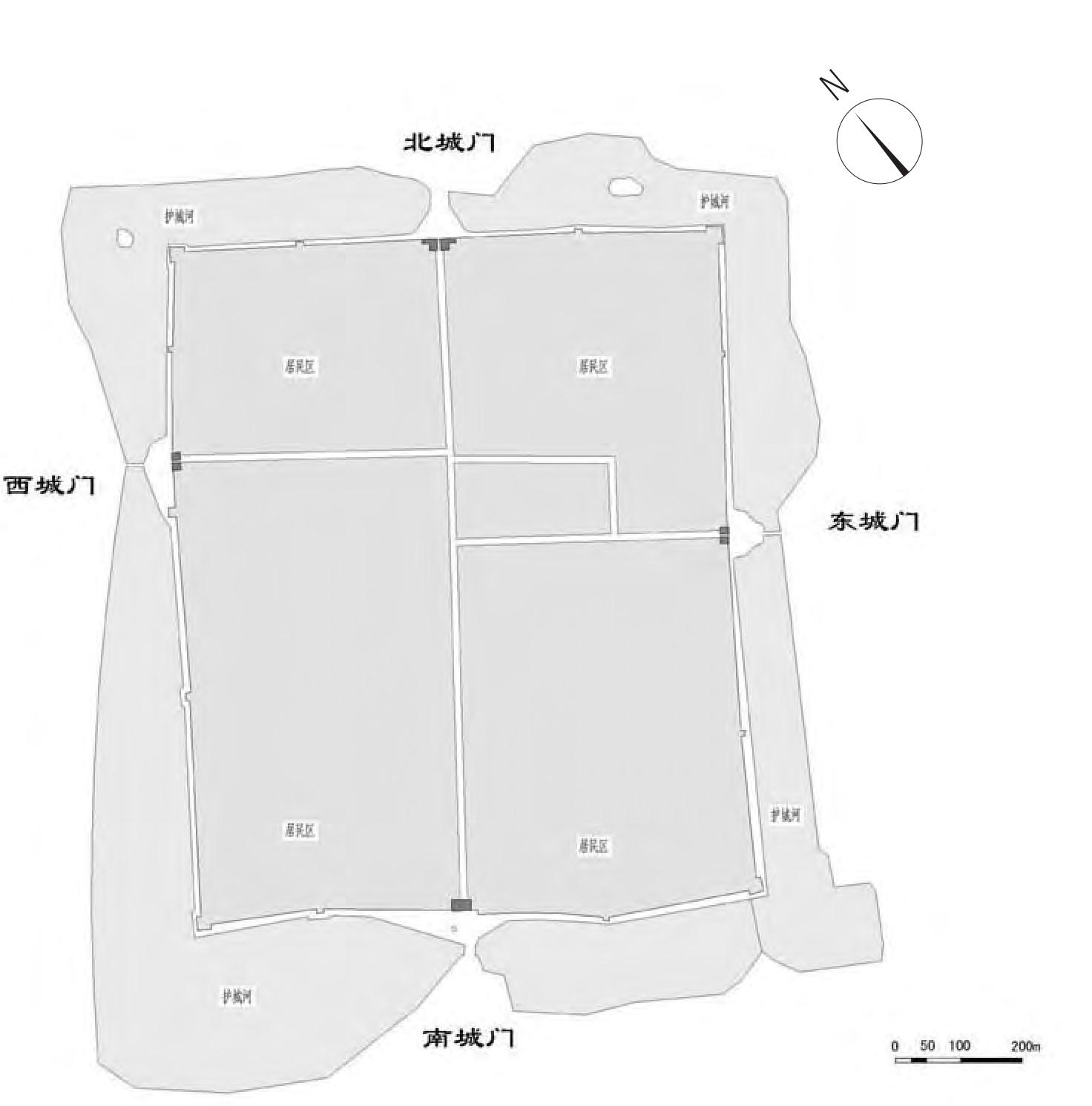

歸德府城舊址早在上古時即為高辛氏部落領(lǐng)地,夏商時為商國都,周代為宋國都城。秦王政三十六年(前211),秦始置睢陽縣;宋建炎元年(1127),趙構(gòu)即位于此。金承安五年(1200)金置歸德州,明嘉靖二十四年(1545)升州為府。歸德府城作為歷史上的重要城邑,是歷代兵家必爭之地,故筑有堅固的城垣。明弘治十五年(1502),歸德州舊城倒塌,正德六年(1511)重筑。至清康熙年間(1662—1722)建有城門四座、角臺四座、敵臺九座。經(jīng)過數(shù)次大的戰(zhàn)爭、多次洪水侵襲、自然風(fēng)化和人為毀壞,原有的城樓、角樓、敵樓和垛口墻已全部坍塌。四門外的甕城于民國年間拆除,僅南甕城尚存部分夯土遺跡。歸德府古城由外廓、護城河、內(nèi)城等三部分組成,外圓內(nèi)方:外廓呈圓形,現(xiàn)僅存部分遺址,內(nèi)城呈方形,保存基本完整。

歸德府內(nèi)城周長4476m。城墻為外磚內(nèi)夯土結(jié)構(gòu),由外側(cè)磚墻、內(nèi)側(cè)夯土墻體和海墁青磚組成。外側(cè)磚墻以灰磚砌筑,磚之里側(cè)貼土城墻部分,基本呈垂直狀。內(nèi)側(cè)夯土墻體由夯土和外殼兩部分組成,夯土內(nèi)芯由黃土夯筑,外殼夯筑的層與層之間相互疊壓,異常堅固。每層夯筑時插入毛竹竿,竹竿腐爛后形成孔洞,導(dǎo)流夯土墻體內(nèi)的水分,起到保護作用。夯土墻體上部為三七灰土夯筑,分為上下兩層,有一定傾斜度,以利排水。

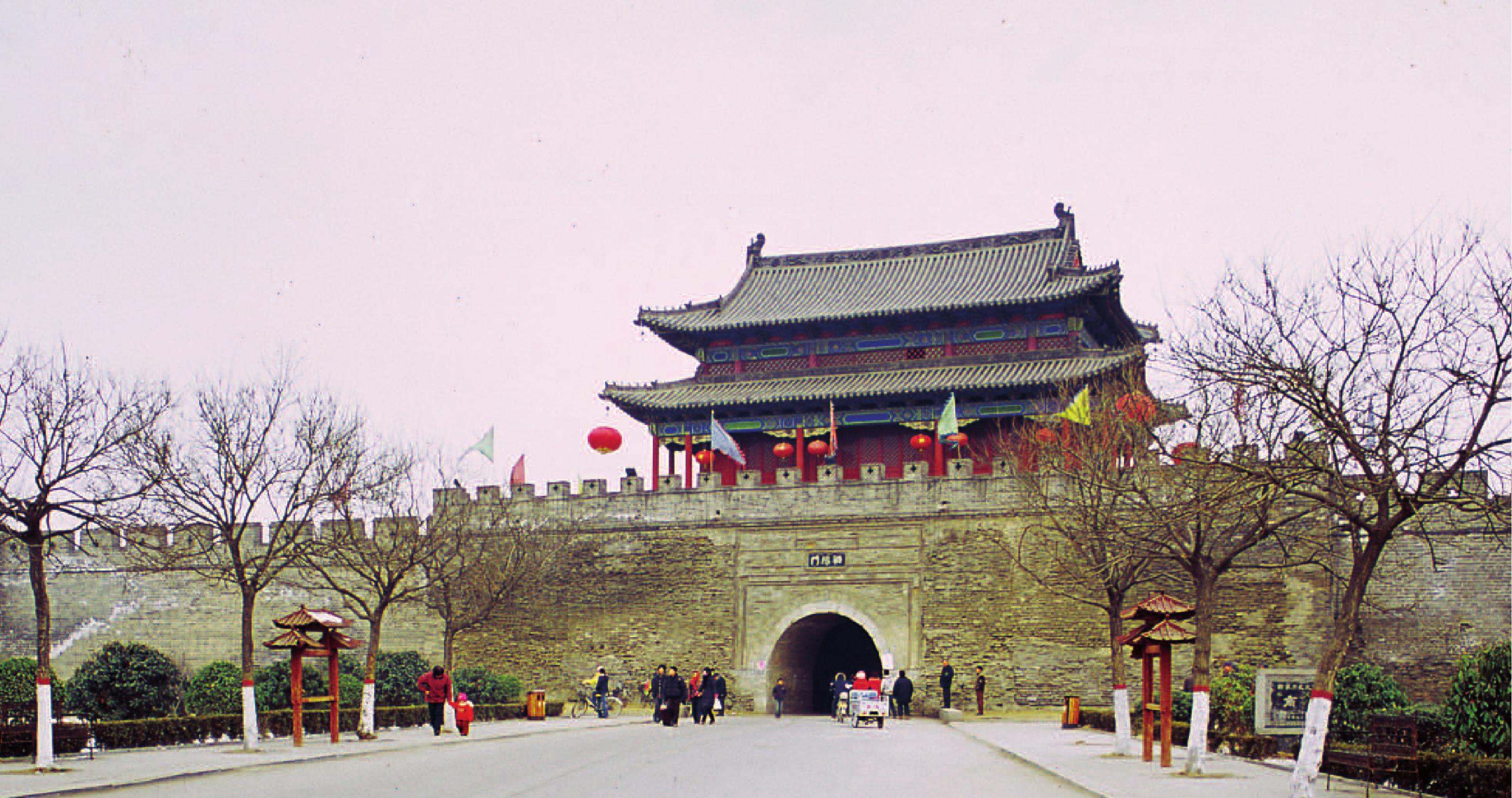

城門洞為磚砌拱券形式,北券洞門上方鐫刻有“拱辰門”三字。城門東西長36m,南北寬20.58m。南券洞寬5.37m,高6.27m,墻內(nèi)以灰土夯筑,外包砌青磚。城墻頂部外側(cè)用磚砌有雉堞。城臺上青磚海墁。其余三城門的結(jié)構(gòu)形式基本與北城門相同,僅城臺大小及券洞尺寸略有變化。南城門門額上鐫刻“拱陽門”三字。東西城門門額上原分別鐫刻“賓陽門”“垤澤門”,現(xiàn)均已不存。東西城臺上磚砌雉堞、女兒墻、鋪地磚均不存。南北城門上的門樓為今人重建。

歸德府城墻是目前我國保存較完整、為數(shù)不多的明代府治城墻之一。它由內(nèi)城、外廓、甕城、護城河等組成,完整地反映了明代城墻的特點,是研究城市軍事構(gòu)筑物發(fā)展的歷史實物。歸德府城門布局嚴(yán)謹(jǐn),結(jié)構(gòu)堅固,城門雙心拱券的力學(xué)性能優(yōu)于單心券結(jié)構(gòu),但加大了砌筑和拼接的難度,充分反映了當(dāng)時高超的建筑水平以及我國古代勞動人民在筑城營建方面的聰明才智。古城向兩側(cè)延伸,每隔一定距離修馬面、城門,節(jié)奏、韻律感很強,猶如一首既富變化又有主旋律的樂章。深灰色的古城,蔚藍(lán)的天空,倒映著周圍景物的湖水,嫩綠的青草與枝丫,色彩斑斕的旗幟,組成了古城的特有色調(diào),具有重要的科學(xué)和藝術(shù)價值。

總平面圖(文宣提供)

城墻局部(文宣提供)

西城門墩臺(文宣提供)

城墻與護城河(文宣提供)

上一篇:會館建筑·唐河源潭陜西會館

下一篇:佛教建筑·商城崇福寺塔