詩詞鑒賞《兩宋詞·王質·八聲甘州》王 質

王 質

讀諸葛武侯傳①

過隆中、桑柘倚斜陽②,禾黍戰悲風。世若無徐庶③,更無龐統④,沉了英雄。本計東荊西益⑤,觀變取奇功⑥。轉盡青天粟⑦,無路能通。他日雜耕渭上⑧,忽一星飛墮⑨,萬事成空。使一曹三馬⑩,云雨動蛟龍(11)。看璀璨、出師一表(12),照乾坤、牛斗氣常沖(13)。千年后,錦城相吊(14),遇草堂翁(15)。

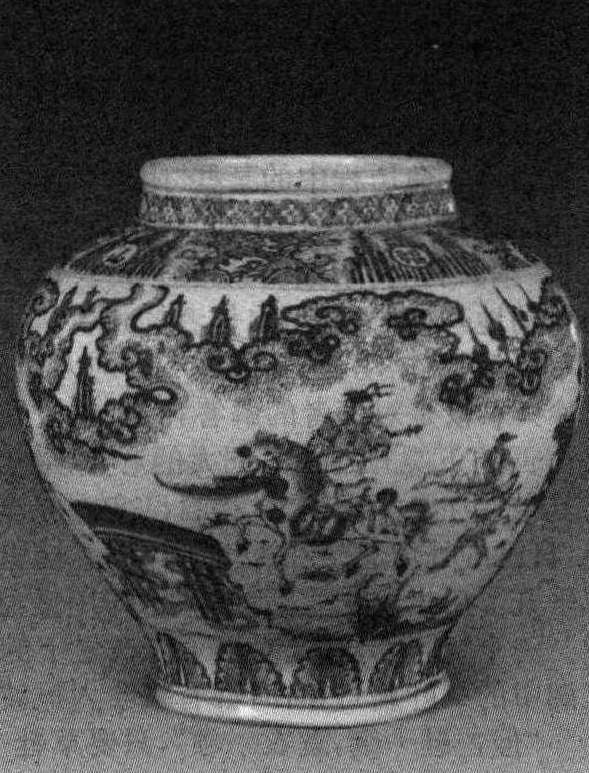

景泰青花三國人物故事大罐 【明】

注釋 ①諸葛武侯:諸葛亮于蜀后主劉禪時封武鄉侯,死后謚忠武侯,故世稱諸葛武侯。②柘(zhè):桑科木名,葉可飼蠶。③徐庶:本名福,少時好任俠擊劍,后折節讀書。東漢時客居荊州,與諸葛亮特相善。劉備屯兵新野(今屬河南),徐庶見劉備,甚得器重,因向劉備推薦諸葛亮。于是備遂親往訪亮,凡三往,乃得見。事見《三國志·蜀書·諸葛亮傳》及裴注引《魏略》。④龐統:字士元,襄陽人,曾與諸葛亮并為劉備所部軍師中郎將。后從備入蜀取西川,中流矢身亡。見《三國志》本傳。按:諸葛亮之見用于劉備,與龐統無關。除徐庶外,舉薦諸葛亮的另外一人是司馬徽。詞人舉龐統而不舉司馬徽,當是誤記。⑤東荊西益:東據荊州,西取益州。荊益二州,皆是漢代十三刺史部之一,前者轄境主要為今湖北湖南,后者轄境主要為今四川。⑥觀變:觀察形勢的變化。⑦轉:轉運。粟:泛指糧食。⑧雜耕渭上:諸葛亮鑒于糧草運輸困難,曾分兵屯田于渭水,與當地居民雜處而耕,為久駐之計。⑨“忽一星”句:傳說諸葛亮臨終之夜,有星赤色而芒角,自東北流向西南,投入其所居之營帳。⑩一曹三馬:據傳曹操曾夢見三馬同食一槽。三馬,指司馬懿、司馬師、司馬昭父子。(11)“云雨”句:古人以蛟龍為君主或王霸的象征。蛟龍必待云雨而后動,意謂諸葛亮一死,司馬氏趁機而動,終于滅蜀,篡魏自立,建立了晉朝。(12)璀璨:玉石光彩鮮明貌。(13)牛斗:星宿名,牛宿和斗宿。氣沖牛斗,謂氣勢宏大,直沖天上星宿。參見《晉書·張華傳》記張華、雷煥得龍泉、太阿劍事。(14)錦城:蜀地以織錦馳名天下,漢時于成都設錦官管理織錦業,后世因號成都為“錦官城”,簡稱錦城。(15)草堂翁:指杜甫。杜甫于安史之亂爆發后,曾避難入蜀,在成都西郊的浣花溪畔營構草堂,前后居住達三年之久,故以草堂翁稱之。

鑒賞 這首詞寫詞人讀《三國志·蜀書·諸葛亮傳》的感受,以懷古的形式來寄托自己的胸襟懷抱。悲涼慷慨,如見肺腑,深刻地表達了自己的懷古之情。

作者家在興國(今湖北陽新一帶),與諸葛亮曾寓居的隆中相距不遠,可能曾有到那里造訪諸葛亮故里的經歷,因而以“過隆中”為起首,以造訪興嘆的方式貫穿全篇。“桑柘倚斜陽,禾黍戰悲風”,以悲涼蕭瑟的景物開始寫起,成功地營造出悲劇氣氛來。我們似乎可以想見作者看似平靜的表達背后隱藏著欲言又止的悲傷。

下面果然很快進入了正題。“世若”三句,先說諸葛亮登上歷史舞臺的契機。沒有二位友人的大力舉薦,沒有劉備的禮賢下士,即使是有經天緯地才能的諸葛亮,怕也難免“茍全性命于亂世”。詞人于此似乎寄托了明君賢臣的理想,表達出古代士人的心聲。“本計”四句,高度簡潔地概括了諸葛亮的一生成敗。在茅廬對策中,諸葛亮就指出,只有立足東荊西益,聯合東吳,共抗曹魏,才是蜀漢的自保與發展之道。至于統一全國的大計,只能等到“觀變取奇功”,以后的成功都證明這一原則的正確性。可是由于劉備對此認識不足,關羽更是意氣用事,在外交和軍事上犯下一系列重大錯誤。吞吳沒有成功,反而喪失了荊州這一軍事要地。北伐路徑只剩下川陜一路,山路難行,軍糧轉運十分困難,是諸葛亮以后屢出祁山伐魏勞而無功的重要原因。“青天”當是活引李白《蜀道難》中“難于上青天”之語,這里化用,突出了諸葛亮伐魏的艱難,有些對前事的無奈,也有不忘先主之恩的堅決信念。詞人在此也表達出了對諸葛亮結局的感嘆。

“雜耕渭上”是諸葛亮的萬般無奈下的久長之計,卻沒有相當長的時間來實現。天不假年,五十四歲的諸葛亮很快即逝世了,巨星隕落,偉業成空。緊接其后的兩句,就寫出了諸葛亮去世后的形勢變化。傳說曹操臨終曾經夢見三馬共食一槽,那寓意著司馬氏代曹的意思。諸葛亮去世,蜀國國力日衰,終于為魏所滅。一統天下、恢復漢室的大志永遠是不可能實現的了,歷史顯示了英雄的無奈。

“出師未捷身先死,長使英雄淚滿襟”;“出師一表真名世,千載誰堪伯仲間。”杜甫紀念諸葛武侯的詩寫得特別悲涼,也引起詞人深深的共鳴。縱有英雄之志,不能實現,但是不滅的雄心卻通過文字得以永久流傳。千載之下,人們還可以領略到其中的赤膽忠誠,足以讓后人感慰。在追慕諸葛武侯的后人中,杜甫是有“致君堯舜上,再使風俗淳”理想的儒家代表,詞人于其人其詩特有好感,因此選擇杜甫作為自己的寄托。

全詞氣象宏大,結構井然,概括有力,表達出作者的思古之情。但是這首詞卻不僅僅是一首單純的懷古之作,更是隱隱批判現實丑惡的有為之作。在小朝廷不思進取的南宋,吟詠諸葛武侯事跡的詞人屢見不鮮。詞人于此也是有所寄托的,是對國家興亡的深切關注,更對當時的無意恢復中原大業的統治階級是一種有力的鞭撻。(徐到穩)

鏈接 宋代西南最大的經濟文化中心——成都府。成都府即今四川成都,宋代西川路、益州路和成都府路先后治此,南宋時統管川峽四路兵民財政的四川制置使、安撫使亦駐此,為西南最大的經濟文化中心。成都府土地肥沃,富灌溉之利,盛產稻米、蠶桑、果蔬。紡織、印刷、造紙等手工業在全國占重要地位。

紡織方面素有錦官城、錦城之稱,蜀錦、大花羅等絲綢馳譽全國,朝廷亦設成都錦院于此,此外,產麻布甚多。

所印書籍量多質好,是宋版蜀本的最重要產地。太祖開寶四年(971)曾在此刻造《大藏經》,為我國雕印整部藏經之始。

造紙為業者甚多,麻紙為貢品。除繼續生產唐代名噪一時的薛濤箋,還出現與之齊名的謝公箋。

手工業還有軍器、釀酒、陶瓷、文具制造等部門。玉髓、錦江春、浣花堂等酒有名。

商業繁榮,百貨聚匯,富商大賈云集。有規模巨大的蠶市、七寶市、扇市和藥市,還有按月令季節售物的燈、花、蠶、錦等12個物資交流市場。我國最早的紙幣交子產生于此。每年還有大量的蜀錦、名紙、麻布、蜀版書籍、藥材等商品運銷全國各地。城市富麗繁華,陸游贊其“城中繁雄十萬戶,朱門甲第何崢嶸”。

每年從上元到四月十八日,市民游賞幾無虛日,元夕每夜用油五千斤。浣花節更熱鬧非凡。花市盛大,海棠花最為出名,花開時節賞游人極多。文風興盛,學者范鎮、范祖禹等均是當地人。蘇軾、陸游、范成大等文化名人均在此活動過。這里還是名畫家集中之地。

上一篇:《兩宋詞·葉夢得·八聲甘州》翻譯|原文|賞析|評點

下一篇:《兩宋詞·辛棄疾·八聲甘州》翻譯|原文|賞析|評點