詩詞鑒賞《兩宋詞·仇遠·慶清朝》仇 遠

仇 遠

山束灘聲,月移石影,寒江夜色空浮。丹青古壁①,風幡橫臥東流②。小艤載云輕棹③,湖痕漸落葑泥稠④。津亭外⑤,隔船吹笛,喚起眠鷗。

非但予愁渺渺⑥,料那人,應自有、一襟愁。霜棲露泊,容易吹白人頭。漠漠荻花勝雪⑦,擬尋靜岸略移舟。留閑耳,聽鶯小院,聽雨西樓。

注釋 ①丹青:丹、青分別指朱紅色和黑色。此處側重指黑色。②幡(fān):旗子。③艤:使船靠岸。《文選·左思<蜀都賦>》劉逵注“艤輕舟”:“應劭曰:‘艤,正也。’一曰,南方俗謂正船回濟處為艤。”④葑(fēng):菰根,即茭白根,生長在池沼中。⑤津亭:古代建于渡口旁的亭子。⑥渺渺:遼遠的樣子。⑦獲(dí):植物名。多年生,草本,形似蘆葦,生于水邊,秋天開花。

鑒賞 仇遠的這首詞,有出人意料的佳處。雖然沿用上闋寫景、下闋言情的傳統模式,但上下闋之間筆意轉折,有水逝云卷之妙。

起筆從灘聲、石影說起,景致荒寒,這是游子乘舟在外時所見的風景。山脈收束了灘聲,月光移動了石上的影子,江水寒涼,“夜色空浮”。前三句從聲影色三個方面寫荒郊野外的河灘風景。接著,詞人的視線往兩岸眺望,是“丹青古壁”,視線移至河面,是“風幡橫臥東流”。夜色里靠岸的小舟,漸漸退去的湖水,湖邊泥濘中的葑根,無不透露出寂靜荒涼。不遠處傳來的一聲笛音,“喚起眠鷗”,也喚起詞人內心的思緒。

下闋以“非但”二字忽然進入抒情,而且出現了兩個人物。“予”與“那人”。上闋中用了許多筆墨來描述的景致,原來只是為了鋪墊,詞的核心在接下來的這一句,“料那人”。讀到這里,我們始知這首詞不是山水記游詞,也不是羈旅思鄉詞,而是一首旅中懷人詞。

韋莊在《浣溪沙》中寫:“想君思我錦衾寒”,一句之中疊用兩個動詞,代對方想到自己,很曲折巧妙;而本詞是以同一個“愁”字綰合了對方與自己,寫出兩地相思。自己的愁是“渺渺”,對方的愁是“一襟”,巧妙而不重復。“霜棲露泊”回到自身。這四字既與上闋中所寫的風景相合,又極自然地引出下一句:“容易吹白人頭。”這一聲嘆息敘說著旅途的辛酸無奈,是久別后的惆悵難言。風吹荻花,紛紛揚揚,勝過雪花,這風景的凄涼再次為孤獨的旅行者增添了愁思。風露吹白了荻花,所以聯想到風露會吹白人頭,上闋的顏色是“丹青”,下闋的顏色轉為“雪白”,都是秋天夜里沉靜寂寥的顏色。“擬尋”一句,暗合了上闋中的“隔船吹笛”。大概是笛聲太過凄涼,讓人無法承受,所以想要尋一處更安靜的岸邊。這細節道出詞人敏感的內心,而接下來的敘說更出人意料:“留閑耳,聽鶯小院,聽雨西樓。”

這一份任性和天真中,包含著浪漫的風神。從前許由因為聽了堯要讓天下給他的話,生氣地跑到河邊去洗耳朵。此刻詞人為了要好好珍惜與佳人相處的時光,決定讓耳朵閑下來,只等著將來重逢時,“聽鶯小院,聽雨西樓”。許由和仇遠,雖然所求截然不同,但不都是堅決守護內心的圣地,不讓一絲一毫的灰塵來侵染它么?

這首小詞以荒寒的“山束灘聲,月移石影”起筆,結束于“聽鶯小院,聽雨西樓”的溫馨。雖然這溫馨只是暢想,卻道出了詞人心中的癡情。也正因為上下闋之間的曲折多姿,使這首詞呈現出無盡余味。(黃阿莎)

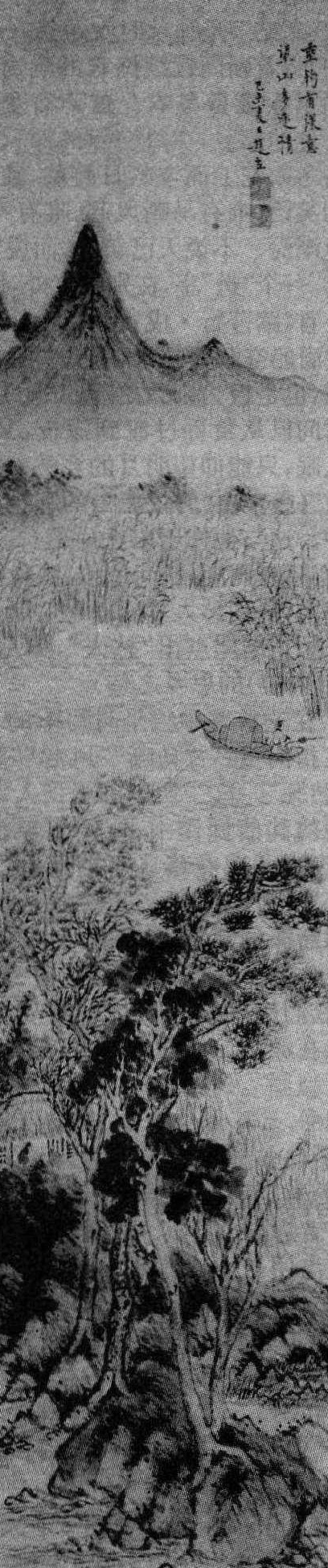

山水圖 【明】 趙左

故宮博物院藏

上一篇:《兩宋詞·楊澤民·慶春宮》翻譯|原文|賞析|評點

下一篇:《兩宋詞·王觀·慶清朝慢》翻譯|原文|賞析|評點