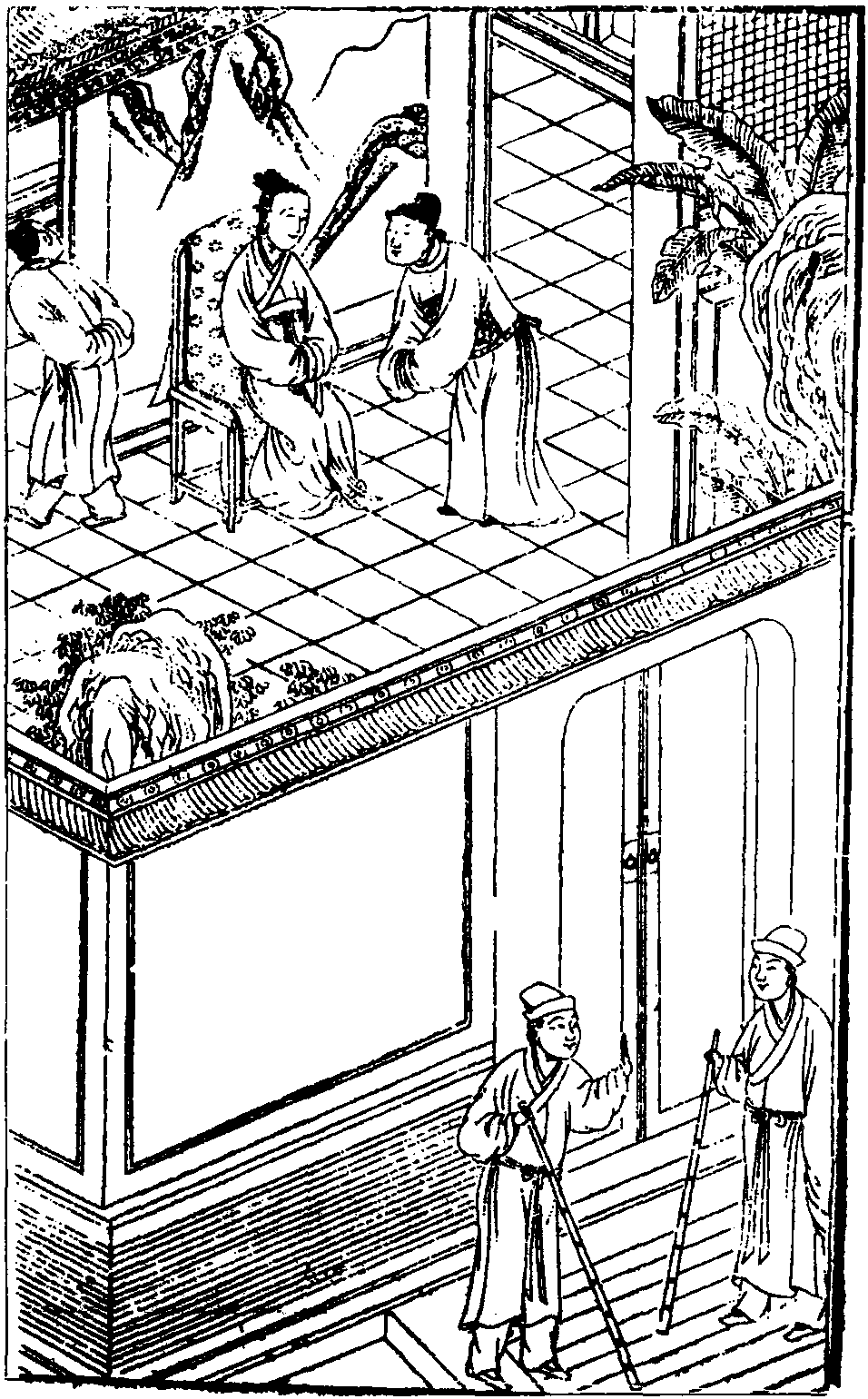

古典劇曲鑒賞辭典·宋代劇曲·元代南戲·柯丹丘《荊釵記·見母》原文與翻譯、賞析

【刮鼓令】 (生) 從別后到京,慮萱親當暮景。幸喜得今朝重會,娘又緣何愁悶縈?李成舅,莫不是我家荊,看承母親不志誠?我的娘分明說與恁兒聽,你媳婦呵怎生不與共登程?

【前腔】 (老旦) 心中自三省,轉教人愁悶增。你媳婦多災多病,況親家兩鬢星,家務事要支撐。教她怎生離鄉背井?為你饒州之任恐留停,兒,你岳丈先令人送我到京城。

【前腔】 (末) 當初起程時,到臨期成畫餅。(末背) 若說起投江一事,恐唬得恩官心戰驚。(生)李成舅,說什么驚字? (末)是有個經字。途路上少曾經,當不得許多高山峻嶺,餐風宿水怕勞形,因此上留住在家庭。

【前腔】 (生) 端詳那李成,語言中猶未明。娘,把就兒里分明說破,免孩兒疑慮生。(老旦背生) 呀,母親因甚的變顏情?長吁短嘆珠淚零。(老旦袖出孝頭髻介。生) 袖兒里脫下孝頭繩,莫不是恁兒媳婦喪幽冥? …… (老旦) 將身跳入江心渡。(生) 呀!渾家為我守節而亡,兀的不是痛煞我也! (跌倒介)

【江兒水】 (老旦) 嚇得我心驚怖,身戰簌,虛飄飄一似風中絮。爭知你先赴黃泉路,我孤身流落知何處?不念我年華衰暮,風燭不定,死也不著一所墳墓。

【前腔】 (生)一紙書親附,我那妻,指望同臨任所。是何人寫套書中句?改調潮陽應知去,迎頭先做河伯婦。指望百年完聚,半載夫妻,也算做春風一度。

【前腔】(末)狀元休憂慮,且把情懷暫舒。夫妻聚散前生注,這離別只說離別苦,想姻緣不入姻緣簿。聽取一言伸覆,須信人生萬事莫逃天數。

《見母》 是 《荊釵記》 中重要的一出戲。至今舞臺上還常常演出。因為在這出戲中,表現了喜悅、疑懼、震驚、極度悲傷等人類感情最震撼的部分,還表現了人物間感情的交流、躲閃和碰撞。

這出戲中,感情漩渦的中心是王十朋,因為他與母親、李成三人,構成知情與不知情兩個方面,他正是個不知情者。整出戲就是演他從不知情到知情的過程,以及在這過程中三個人物的感情波瀾。玉蓮投江后,她的繼母不能容王母,再說王十朋是否入贅相府,還不清楚,錢流行只能派遣仆人李成送王母進京。王母與兒媳感情深重,臨行時去江邊祭祀玉蓮,不勝悲痛。死者已矣,只徒然傷悲而已,如何面對兒子,卻是個費思量的事。雖然她不相信兒子是個無情無義的人,但是,是否真的在萬般無奈下入贅相府,卻也不能肯定; 如果消息是訛傳,那么,告訴兒子實情,對兒子的打擊可是太大了。所以見面之初,她不肯將玉蓮守節殉情的事告訴兒子。雖然如此,卻又無法掩蓋自己的愁悶,這使十朋一開始就心存疑問。當兒子不見妻子問她時,她 “心中自三省,轉教人愁悶增”,三省之后,還是不忍將真情吐露,只說兒媳婦 “多災多病”,又有 “家務事要支撐”。在兒子一再追問下,她慌了,一不小心,將藏在袖籠里的白頭繩掉了出來,這才不得不將真情說出來。她是個正直善良的老人,所以首先責怪兒子: “千不是,萬不是,都是你不是”,不該寫那句 “休妻再贅萬俟府”。等到十朋聞訊驚怖暈倒,她嚇得 “心驚怖,身戰簌,虛飄飄一似風中絮”,還以為兒子赴黃泉,一曲 【江兒水】,將她的悲痛傾瀉而出,將她對兒子、兒媳的愛惜,對自己下半輩子命運的擔憂,全盤托出。如果聯系她青年守寡,艱難育子的身世,誰能不一掬同情之淚呢?

王十朋因為拒婚得罪權相,丟了好差使,只好到蠻荒之地去上任。雖然心中不快,甚至產生厭倦功名利祿的思想,幸喜能與母親、妻子一起去上任,互相扶持,仍是樂事。他“一封鸞箋飛報喜”,正焦急地等待親人到來,那里知道中途被人套書改詞,釀成大禍。母親來到,不見妻子,又見母親 “愁悶縈”,第一個反映是怕婆媳不和,就說“莫不是我家荊,看承母親不志誠”。這是很正常的反映,因為婆媳不和是一個很普遍的現象,他那里想到自己的書信會被篡改。母親說什么 “多災多病”、“支撐家務” 等理由,顯然很勉強,不能說服他,于是轉而問李成,急切的心情溢于言表。李成想到: “若說起投江一事,恐唬得恩官心戰驚”,不敢直說。他在悄悄自言自語時,已被十朋聽得一字半語,問他 “說什么驚字?” 李成為掩飾,把 “驚” 字硬說成 “經” 字,牽強地說 “途路上少曾經”。這就更添十朋的疑惑:“端詳那李成,語言中猶未明”,其實,他心中已有不祥之兆。在他再三追問下,王母手足無措,一不經心,“袖兒里脫下孝頭繩”,這對十朋來說,是個晴天霹靂:“莫不是恁兒媳喪幽冥?” 他已經猜到了。以下是一大段對白,王母將事情經過告訴十朋。聽到玉蓮為自己守節而亡,他悲痛得一口氣上不來,昏暈倒下。“一紙書親附”一曲,是十朋哭玉蓮的唱詞,語雖簡約,但表達了對玉蓮的思念、企望、悲悼。玉蓮對他的深情,他十分感動,不肯忘義再娶,甚至不怕絕嗣,只打算螟蛉一子(見四十三出執柯)。

李成在這出戲中的作用,也不可忽視,在母子見面時,他起著調節、周旋作用。十朋懷疑婆媳不合時,他為小姐辯護; 當十朋向母親問妻子下落,王母用語言搪塞時,做兒子的當然不便逼問,他就可以轉而問李成; 李成言語支吾,十朋再轉問母親,才不顯得唐突。這就是李成的作用。而從戲劇沖突的組織來說,因為有了李成這一人物,才使得矛盾沖突一波三折,有懸念而不突兀。最后,在王母悲不自勝,十朋心痛得暈倒的時候,作為非當事人的李成給予安慰、勸解,也是十分必要的,這出戲就在他的勸解中結束。

這出戲的戲劇矛盾的組織很恰當,王十朋從不知情到知情,王母從隱瞞到吐露真情,李成從言語支吾的掩飾到誠懇地勸解、安慰,三個人物的語言和行為互相穿插,使這出戲波瀾疊起,絲絲入扣,動人心腑。這出戲的高潮在王母吐露真情,十朋聽后跌倒上,而這高潮的到來,正是在三個人物的情感交流中,漸漸推進而達到的。如今我們看到的是文學劇本,在舞臺上,通過演員的表演,必然是聲淚俱下,更為感人。從戲曲語言來看,本色樸素,而且很簡練,沒有過多的鋪敘抒發。作者并不是沒有才情,只是根據劇情需要,這出戲的節奏緊湊,情感變換迅速,不宜過多抒情而已。如果與第二十七出憶母比較,其語言風格就不相同了,語言應該服從劇情的需要。

上一篇:《荊釵記·憶母》原文與翻譯、賞析

下一篇:《蟾宮操·琴遘、月盟》原文與翻譯、賞析