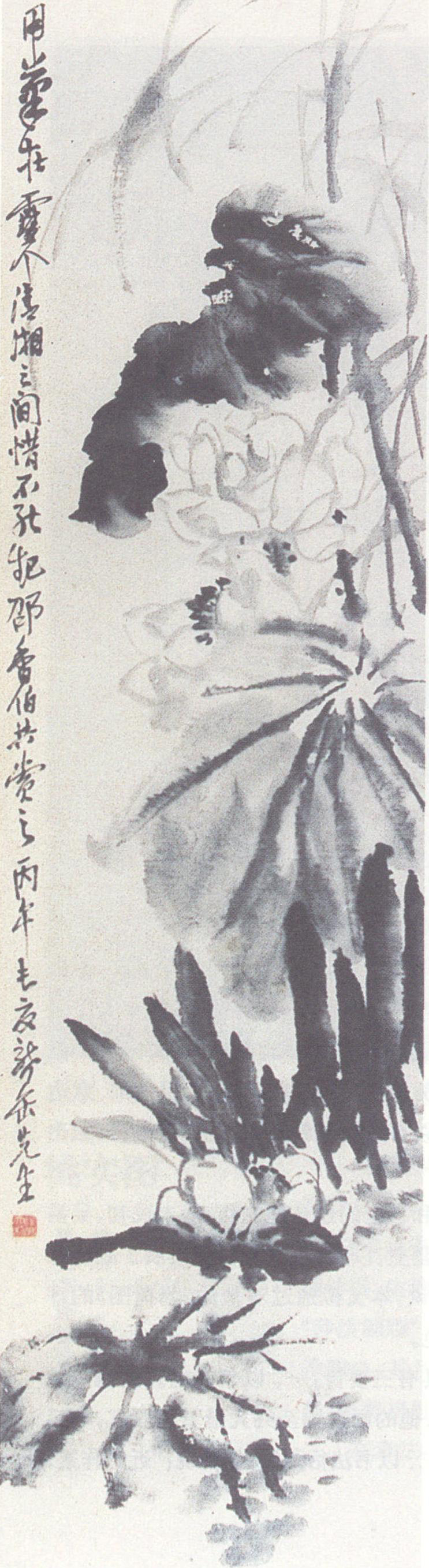

墨荷圖

近代·吳昌碩作

紙本水墨

縱一三七厘米

橫三五厘米

吳昌碩,別號缶廬等,晚號大聾,是我國近代以詩、書、畫、印四絕稱雄一世的宗師。陳石遺評他:“書畫家詩句少深造者。缶廬出,前無古人矣。”昌碩喜作近體,多白描,直抒胸臆。晚年人詩俱老,多兀傲嶙峋、風云豪拓之作。昌碩篆刻,逋峭古拙,于亂頭粗服中透出一種強韌的金石美,開創了篆刻領域中力沉氣酣、意達神暢的新風貌。昌碩書法,以石鼓文成就最高,能不主故常,融出新意。

人們對缶廬老人熟悉和喜愛的還是他的畫。清末民初,吳昌碩繼任伯年而為海上畫壇盟主,以金石書法入畫,發展了趙之謙開拓的花木竹石大寫意畫風。本文擬通過對他的《墨荷圖》的評析,來申述他的畫道和特色。

昌碩作畫,深思力索具有三要旨:一、以氣為主。“墨池點破秋冥冥,苦鐵畫氣不畫形”,他的畫自始至終憑借著一股氣,氣足才能神完,畫就活出來了;二、以書法衍畫法。他曾說:“近時作篆,莫郘亭(莫友芝)用剛筆,吳讓老(吳讓之)用柔筆,楊濠叟(楊沂孫)用渴筆,欲求三家外別樹一幟難矣,予從事數十年之久而尚不能有獨到之妙,今老矣,一意求中鋒平直且有筆不隨心之患,又何敢望剛與柔與渴哉。”(轉引張振維《吳昌碩的畫品與人品》)這是他學習前人的體會,含有謙遜意。缶翁對人也常言“平生得力之處能以作書之筆作畫”。三、立我。他直言“畫之所貴貴存我”,主張作畫須“物物皆殊相”,“筆筆皆殊狀”,力主有“獨造”精神,有獨造才能存我,最后達到立我。在《墨荷圖》中,這三點都有充分的發揮。

《墨荷圖》是一堂四季花卉屏中的第二屏條夏季,畫的是純水墨的荷花。圖中有白描荷花三朵,二朵盛放在二片大荷葉的中間,亭亭昂立于荷塘上空,一朵半舒放的則剛剛露出水面,緊貼近一片尖尖的新葉叢中。畫幅下端還補上一張淡墨的貼水荷葉,畫面的頂端掃出幾莖疏疏蘆葦,有增動勢。荷塘水面,用大小混點散落地畫出的苔點,點綴在荷梗近處。全圖用筆恣肆,縱橫而不經意;用墨淋漓,滃濕而見華潤,極云布星陳、屈玉垂金的筆墨趣。是圖作于1906年(丙午),昌碩先生六十二歲,從習畫年月算,乃屬較早時期的作品,可畫得十分得意,題書云:“用筆在雪個、清湘之間,惜不能起邵香伯共賞之。丙午長夏聾缶先生。”八大山人和石濤上人,向來為昌碩先生所推崇,他的花木竹石能得兩家神韻,所言不狂也。“邵香伯”即邵梅臣,浙江吳興人,攻詩文,善畫,九歲就嗜好畫荷花,享有早譽,往來多名士,年齡要比吳昌碩長六十八歲,文辭高超,有畫必題。想昌碩久耳其畫荷名,自己六十二歲居然也畫出一幅好荷花,一時興起,就要起邵香伯于地下,邀請他重返人世間來共賞他的佳作,這是何等的逸興遄飛!

墨荷圖

昌碩這一題記,可把這幅墨荷題活了。此圖筆墨不僅得雪個、清湘風韻,還可上溯到明代中期的徐文長。圖中的筆情墨趣,舒放自然而不浮躁,華潤蒼古而不漶漫,自始至終呈現著筆墨的雅操,稱得上近代文人畫中之粹品。

1927年重陽節,昌碩寫了一首四言登高詩:“書畫篆刻,供一爐冶。詩通性情,浪仙東野。竹頭木屑,不風不雅。負腹者何?類將軍者。離亂紀年,友朋陪斝。罵當師承,贊浮瀑瀉。飲水銘瓢,安聾作啞。壽比南山,悠悠見也。”詩里夾雜典故,亦莊亦諧,或明或暗,像是一生藝術生涯的小結。見山見水,人或各有理解,但也頗可見其處世之哲理也。

上一篇:《桃實圖》原圖影印與賞析

下一篇:《山水圖》原圖影印與賞析