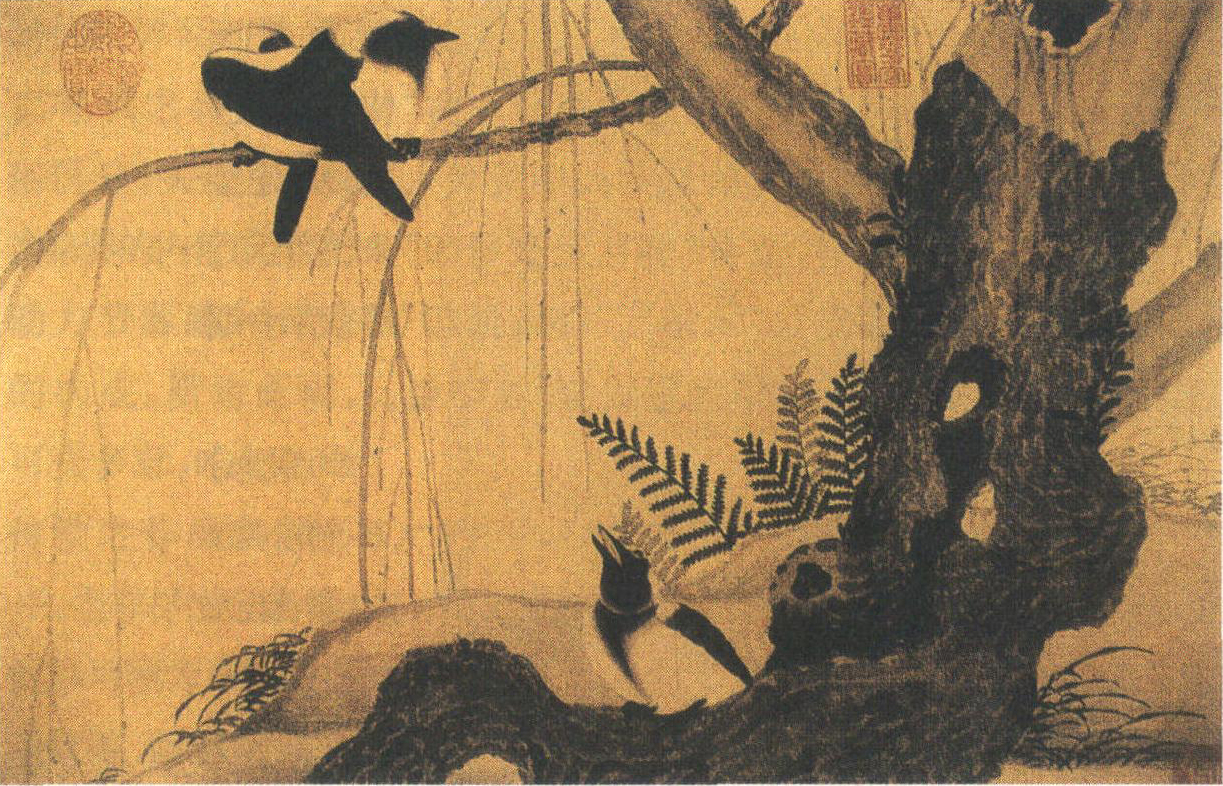

柳鴉蘆雁圖

北宋·趙佶作

紙本淡設(shè)色

縱三四厘米

橫二二三.二厘米

藏上海博物館

柳鴉蘆雁圖

趙佶是北宋末年能書善畫的皇帝。傳世作品甚多,但“妙體眾形”,怕不少出于畫院能手的代筆。因為徽宗在朝時,經(jīng)常在宴會上把御書畫分賜群臣,以為樂趣。所以憑他一個人的創(chuàng)作是斷難應(yīng)付的,勢必要利用當時畫院高手的一些佳作,來充當其數(shù)。(見鄧椿《畫繼》)但《柳鴉蘆雁圖》與這一類傳世作品不同,它的運筆用墨以及設(shè)色,都帶著稚拙的凝重之感,而不屬于艷麗工致的類型,所謂“清迥之姿,寓于縑素之上”,與院工精巧制作有所區(qū)別。柳鴉一幅中的柳樹皮層,用粗筆濃墨作短條皴寫,樸質(zhì)渾厚,凹凸節(jié)窾之狀,自然天成。柳條直線下垂,流利暢達。其運筆圓潤健韌而富有彈性,墨色前后層次分明。停在枝上的三只烏鴉,有兩只靠背偎依、靜觀自得。另一只卻和躲在柳樹根背后的一只烏鴉喃喃相語。布局錯落有致。蘆雁一幅,右首畫一臨湖坡面,上有蘆竹數(shù)桿,三雁傍水而飲,湖中有蓼花一叢,一雁正昂首嚙其近處枝莖,莖干起節(jié)處都用粗筆重墨畫出,行至莖中部漸淡,很好地表現(xiàn)出蓼花莖干透明的色澤和質(zhì)感。兩圖坡岸的傍湖邊上,都長著蒲草迎風搖擺。鴉圖上有對葉的羊齒草,疏朗地挺立在柳樹后坡岸邊;雁圖有車前草兩株,生長在沙坡的水洼邊上。一花一草作者都用穩(wěn)健刻實的筆墨畫出,既真實具象而又古拙高雅,真像鄧易從的題跋所說:“筆法渾然天成,脫去凡格。濃淡運墨,約略如生。幽靜清絕,不可模狀。得江南落墨之意韻。”

這節(jié)跋語不單是評語中肯,尤為重要的是他進一步在這幅畫的筆墨技法方面,指出它屬于徐熙落墨法這一點。由于徐熙無傳世作品,所以何者為“落墨”法,是很久以來一直為畫史所爭議的問題。而這個問題,在離開徐熙不過二百年光景,而且是世代都以收藏著稱的鄧椿之子鄧易從,是會比我們對徐熙作品的面貌要了解得多,有點真正的權(quán)威性。再結(jié)合文獻,我們看到:一、《柳鴉蘆雁圖》不屬于黃家勾勒傅彩的體制,這一點是容易肯定的;二、它和“先以其墨定其枝葉、蕊萼等,而后傅以色,故其氣格前就,態(tài)度彌茂,與造化之功不甚遠”(劉道醇《圣朝名畫評》)相符合;三、《柳鴉蘆雁圖》有淡彩,但正如徐鉉所說:“落墨為格、雜采傅之,跡與色不相隱映也”(宋郭若虛《圖畫見聞志》卷四)。以上三點說明《柳鴉蘆雁圖》和徐熙“落墨”在表現(xiàn)技法上的吻合。而尤為重要的是骨氣風神上徐、黃原有所不同,即所謂“黃家富貴、徐熙野逸”這一點。而《柳鴉蘆雁圖》的風神顯然是后者而非前者。這種技法,實際是淵源于民間,運用不當,就落于粗野。能夠達到《柳鴉蘆雁圖》這樣筆墨醇和安謐、寓形似于渾璞之間,使我們能于此領(lǐng)略徐家野逸的不同凡響,這也說明趙佶在藝術(shù)探索上趣味之高。實際這種畫風,倒是趙佶風格的本色。屬于這一路而變化為寫意的,如現(xiàn)在臺北故宮博物院所藏的《池塘秋晚圖》卷,亦是他不朽的成功之作。氣息高雅,豈是當時畫院作家所能望其項背。從《柳鴉蘆雁圖》的紙質(zhì)看,瑩潔如礫,墨光如漆。清初著名鑒賞家孫承澤認為它所用是李廷珪墨和澄心堂紙。(見清《庚子銷夏記》卷三)圖卷后有鄧易從乾道三年、范逾乾道七年,榮傅辰及鄧秀烈慶元三年跋記,與此圖的流傳歷史至關(guān)重要。鄧易從、范逾兩跋,亦見之于《池塘秋晚圖》卷,文句大同小異。可見這兩卷都是鄧洵武在宣和年間受趙佶面賜的。在畫卷中有朱文“宣和中秘”及“紫宸殿御書寶”兩印,這也符合鄧跋“侍宴紫宸”的記述。在后來的“靖康之變”中,他的孫子鄧椿從兵火中背負入蜀。如是經(jīng)歷四代而為鄧易從所有。明初此卷歸內(nèi)府,故有“典禮紀察司印”朱文半印。清初經(jīng)梁清標、孫承澤覽藏,有“蕉林鑒定”、“承澤”、“孫承澤印”等。清中期入清內(nèi)府,有“古希天子”、“乾隆鑒賞”、“重華宮鑒藏寶”等印璽。

編者附言:今人傅熹年謂此圖“后半蘆雁偽”。徐邦達謂“柳鴉真,后半蘆雁宋人摹,前后兩段墨色不一致,前押字、鄧、范等跋偽”。楊仁愷謂“畫風前后統(tǒng)一,惟趙佶簽押后加”。(見中國古代書畫鑒定組編《中國古代書畫目錄二》)

上一篇:《聽琴圖》原圖影印與賞析

下一篇:《李仙像》原圖影印與賞析